意思是:他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究。出自陶渊明的《五柳先生传》,在文中作者表明其三大志趣,一是读书,二是饮酒,三是写文章,塑造了一个真实的自我,表现了卓然不群的高尚品格,透露出强烈的人格个性之美。文章立意新奇,剪裁得当;采用白描手法,塑造了生动的艺术形象;行文简洁,绝无虚词矜誉。原文先生不知何许人也,亦不详其姓字。宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?白话译文不知道五柳先生是什么地方的人,也不清楚他的姓字。因为住宅旁边有五棵柳树,就把这个作为号了。他安安静静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得连饭也忘了吃。他生性喜爱喝酒,家里穷经常没有酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席叫他去喝。他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。常常写文章来自娱自乐,也稍微透露出他的志趣。他从不把得失放在心上,从此过完自己的一生。赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而忧愁,不热衷于发财做官。这话大概说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,因为自己抱定的志向而感到无比的快乐。不知道他是无怀氏时代的人呢?还是葛天氏时代的人呢?

在孩子的成长过程中,家长们常常希望他们能够“成龙成凤”,而“读书”往往被视为孩子成功之路的重要途径。如何判断孩子是不是“读书的料”一直是困扰着很多家长的问题。孩子是否适合读书,可以从是否有看书的兴趣、阅读理解能力、是否具有爱“研究”的习惯这几个特征来观察。一、如何判断孩子是不是“读书的料1.是否有看书的兴趣孩子是否具有“看书的兴趣”是一个重要的指标。如果孩子对阅读感兴趣,并愿意主动去读书、绘本,甚至各种课外读物,那他就有可能是一个读书的料。这种兴趣体现在孩子自愿去阅读各类图书,还表现在他对所获取的知识和信息感到兴奋和满足。2.阅读理解能力孩子的“阅读理解能力”也是判断他是否是读书的料的重要因素。阅读能力包括阅读的速度、对事和题目的理解、分析等。如果孩子在这些方面表现出较强的能力,那么说明他具有较强的思维敏捷、独立思考能力和专注力,很可能是一个“读书的料”。3.是否具有爱“研究”的习惯孩子是否具有爱“研究”的习惯也是重要的判断因素。如果孩子能够养成良好的读书习惯,每天能抽出一定的时间看书,并愿意在阅读中思考和探索问题,那么他就有可能是一个读书的料。即使孩子没有以上这些特征,也不意味着他不适合读书。家长可以通过一些方法来培养孩子的学习兴趣,帮助他们更好地适应阅读并从中受益。二、培养孩子的学习兴趣的方法1.家长可以为孩子提供丰富的阅读资源,如图书、绘本、杂志、期刊等,以拓展孩子的眼界,满足孩子的阅读需求。2.家长可以给孩子树立一个阅读的榜样,通过自己的阅读行为来激励孩子。3.家长可以给孩子创造一个良好的阅读环境,比如设置一个安静、舒适的“读书一角”,让孩子可以安心地阅读。4.家长还可以和孩子一起“享受”阅读,比如每天晚上为孩子读故事,增进亲子关系,激发孩子的阅读兴趣。5.家长可以引导孩子参加一些有益的阅读活动,如读书会、阅读俱乐部等,帮助他们更多地接触到阅读,激发他们的阅读热情。孩子是否是读书的料可以从多个方面来观察。家长可以通过以上方法来培养孩子的学习兴趣,帮助他们更好地适应阅读并从中受益。培养孩子的学习兴趣有利于他们的学习,还能帮助他们养成终身学习的习惯,为未来的发展奠定坚实的基础。

幼儿园,原称勘儿园,是几百年前从普鲁士引进的体制。旧称蒙养园、幼稚园。幼儿园的任务为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园读几年幼儿园一般是读三年,三年分别是小班、中班、大班各一年。部分幼儿园开设宝宝班,招收两岁以上的幼儿,也就是需要读四年幼儿园。幼儿园为一种学前教育机构,用于对幼儿集中进行保育和教育,通常接纳三至六周岁的幼儿。幼儿园按照时间可以分为全日制幼儿园和寄宿制幼儿园,按照对象可以分为幼儿园、残疾儿童幼儿园和特殊儿童幼儿园,按照服务可以分为双语幼儿园,音乐幼儿园。按照规模可以分为大型幼儿园(10个班至12个班)、中型幼儿园(6个班至9个班)和小型幼儿园(5个班以下)。

今天教大家做一个大家呼声很高的读书手抄报,很简单实用,小朋友照着学,几分钟就能画出一幅简单又好看的手抄报,替妈妈省了不少心。1、画出线稿2、勾线,用橡皮擦掉铅笔的部分3、给板子的颜色都涂满,其他的也都涂上颜色,画上横线

为了培养和激发学生浓厚的兴趣,帮助他们养成从小读书的习惯,做读书手抄报是一个很好的学习方法,那怎样画一幅漂亮的读书手抄报呢?一起来看看吧!1、用铅笔打一下草稿;2、用绿色写快乐读书这几个字,用黑笔勾笔的线;3、画上一些小的三角形,用橡皮擦把线稿擦一下,用直尺把字框起来,接着上色。

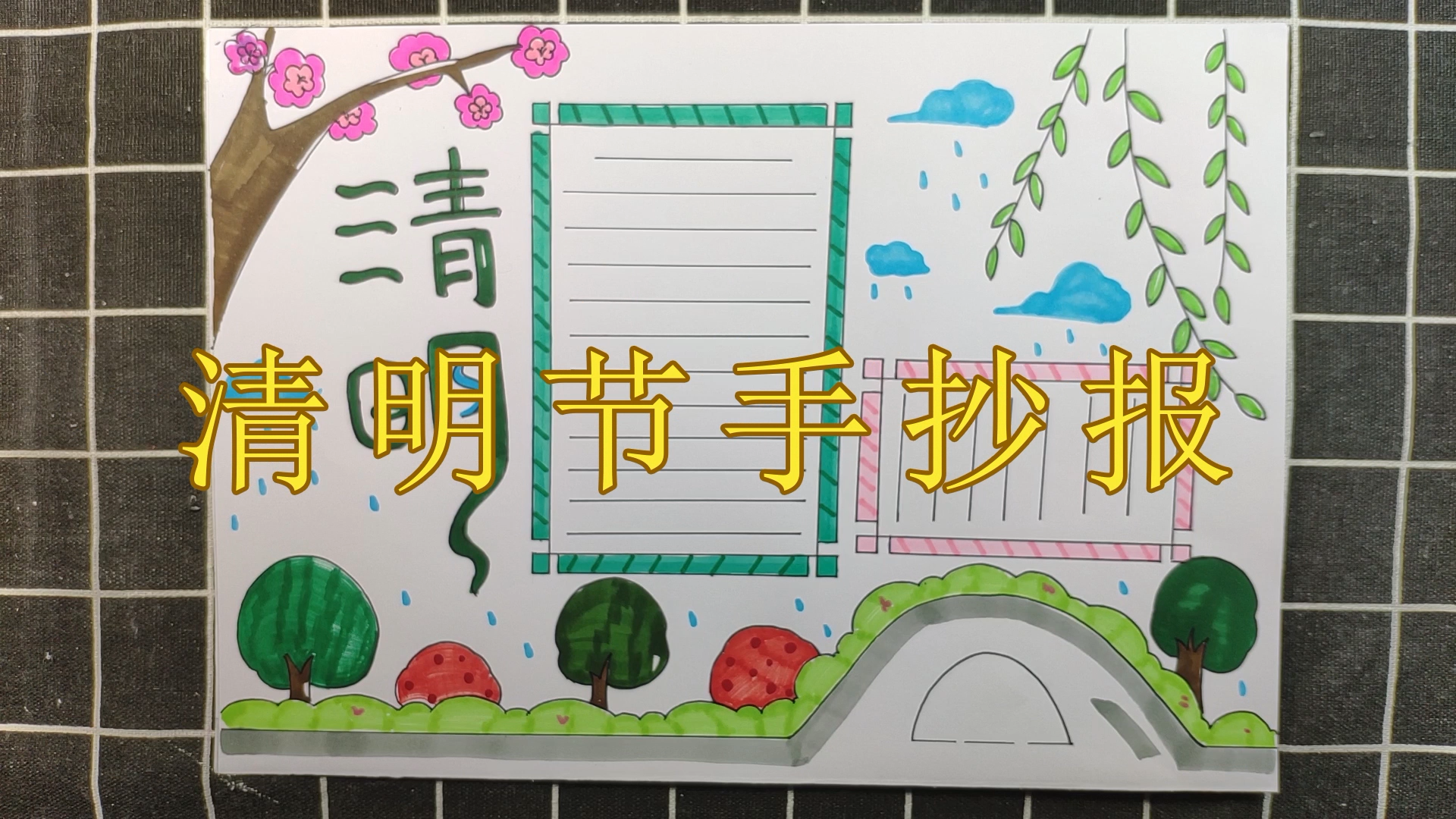

老师常常教导我们好读书,读好书,读书可以增长我们的见识,可以让我们获得更多课本以外的知识,可以让我们变得快乐,在书里感受不一样的世界,特别是家庭条件不好的学生,老师总会说知识是可以改变命运的,所以也会叫他们努力读书的。今天我们就来画一个读书手抄报吧!步骤:1、首先在中间位置画一本书,然后再左边画一个圆,画个小尾巴,在有右边画一个长方形,接着在书的上面画一到彩虹,接着再左上角画一只小猪,在右上角画一只熊猫,然后我们写出主题读书,加上一些小装饰;2、接着我们开始描线,擦去铅笔的印记;3、最后我们给手抄报上色,这样就完成了!同学们学会画读书的手抄报了吗?下次老师布置关于读书的手抄报的时候,就可以画出来了,是不是真的很简单啊!

我们常说“好读书,读好书”,但是在这个浮躁的社会中,保持读书的习惯的人也不多了,读书是一个好习惯,希望更多的人能坚持读书的习惯,今天我们就来设计一张关于读书小报的手抄报吧!步骤:1、首先画一个大概的区域,首先在右下角画几本书的样子,然后在左边画写盆栽;2、接着我们来给它勾线描边,最后我们再来给它上色,写上主题读书小报,这样一个读书小报手抄报就完成了!

读书是通往梦想的一个途径,读一本好书,让我们得以明净如水,开阔视野,丰富阅历,益于人生。人一生就是一条路,在这条路上的跋涉痕迹成为我们每个人一生的轨迹,此路不可能走第二次,而在人生的道路上,我们所见的风景是有限的。书籍就是望远镜,书籍就是一盏明灯,让我们看得更远、更清晰。关于读书的手抄报怎么画呢?来跟着我们的教程学习一下吧……步骤: 1.先用铅笔打出草稿,再画出手抄报的主题及装饰物;2.然后给手抄报的草稿进行勾线;3.最后给手抄报涂上颜色就完成啦。读书的手抄报就分享到这里了,小朋友们一定要养成读书的好习惯哦!读书的含义:读书可以使人更充实、丰富,有知识,使思想训练,境界提升。每天得到的都是二十四小时,可是一天的时间给勤勉的人带来智慧与力量,给懒散的人只能留下一片悔恨。

对于许多家长来说,孩子在学习过程中遇到困难,特别是在阅读和记忆方面,是一件令人焦虑的事情。孩子可能会表现出背书困难、记忆力不佳,甚至是对学习失去兴趣。这影响孩子的学习效果,还可能对孩子的自信心造成打击。孩子学习吃力并不是无解的困境,通过合理的方法和家长的支持,完全可以帮助孩子克服困难,提升学习效率。提供针对孩子学习吃力的几点建议。1.理解记忆力的重要性:记忆力是学习的基础,特别是对于初中和高中学生。良好的记忆力可以帮助孩子更有效地吸收和处理信息。家长需要认识到,记忆力不仅仅是简单地重复记忆,更重要的是提取和整合信息的能力。2.加强记忆力训练:孩子的记忆力可以通过训练得到提升。家长可以引导孩子进行顺序提取和乱序提取训练。顺序提取是指按照一定的顺序回忆学习内容,如通过章节目录整理知识框架。乱序提取则是指随机回忆知识点,这种方法能够增强孩子对知识点的把握,提高灵活运用知识的能力。3.制定合理的复习计划:艾宾浩斯曲线指出,人的遗忘有一定的规律性,因此,合理安排复习时间对于强化记忆非常重要。家长应帮助孩子制定复习计划,按照1天、2天、1周、1个月、3个月等时间节点进行间隔复习,帮助孩子将短期记忆转化为长期记忆。4.提高孩子的学习兴趣:孩子对学习的兴趣是提高学习效率的关键。家长可以尝试多种方法激发孩子的学习兴趣,比如将学习内容与孩子的兴趣爱好相结合,或者通过游戏、故事等形式让孩子在轻松愉快的氛围中学习。5.鼓励和支持:孩子在学习过程中需要家长的鼓励和支持。对于学习吃力的孩子,家长的理解和耐心尤为重要。家长应该更多地关注孩子的学习过程,而不仅仅是结果,对孩子的努力给予肯定和鼓励。6.与专业人士合作:如果孩子的学习困难持续存在,家长可以寻求专业人士的帮助,如教育心理咨询师或学习辅导老师。专业人士可以针对孩子的具体情况提供个性化的指导和帮助。孩子读书吃力学不进是一个需要家长、孩子和教育专业人士共同努力解决的问题。通过以上建议,家长可以帮助孩子克服学习上的困难,提高学习效率,让孩子在学习的道路上走得更轻松、更有信心。

自古以来,中国文化就十分重视读书教育。在古代帝王中,宋真宗皇帝是一位非常推崇读书的人。他曾经亲自撰写了一篇名为《劝学篇》的文章,用以鼓励士子们勤奋学习,为国家培养人才。那么,这篇《劝学篇》究竟是怎样的一篇文章呢?让我们一起来揭开它神秘的面纱。 【第一段】:《劝学篇》的背景 宋真宗皇帝(968-1022年),名赵恒,是北宋的第三位皇帝。他在位期间,国家政治稳重,经济繁荣,文化教育也得到了空前的发展。然而,当时的科举制度竞争激烈,许多士子为了求取功名,疲于应付,忽略了真正的学问。为了改变这种状况,宋真宗皇帝决定亲自撰写一篇《劝学篇》,以鼓励士子们勤奋学习,提高自身素质。 【第二段】:《劝学篇》的内容 《劝学篇》全文共有三千多字,分为五个部分。首先,宋真宗皇帝强调了读书的重要性。他认为,读书可以使人明理、知德、达事,是国家兴旺发达的根本。其次,他提醒士子们要珍惜时间,勤奋学习。他认为,时间是最宝贵的财富,只有珍惜时间,才能取得好的学习成绩。再次,他鼓励士子们要有远大的理想和抱负,为国家和民族做出贡献。此外,他还强调了实践的重要性,认为读书要与实际相结合,才能真正发挥学问的作用。最后,他希望士子们能够互相帮助,共同进步。 【第三段】:《劝学篇》的意义 《劝学篇》是宋真宗皇帝对士子们的一番谆谆教诲,它传达了皇帝对教育事业的高度重视和对士子们的殷切期望。这篇文章在当时产生了极大的影响,许多士子受到了鼓舞,纷纷投入到勤奋学习的队伍中。同时,它也对后世的教育产生了深远的影响,成为了中国古代教育史上的一部分。 【结语】:宋真宗皇帝御制《劝学篇》,以其深刻的思想内涵和强烈的时代特色,成为了中国古代教育的瑰宝。它不仅激励着一代又一代的士子们勤奋学习,为国家培养人才,也为我们今天的教育提供了宝贵的借鉴。让我们继承和发扬这份优秀的文化遗产,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

回不去的日子就是回不去了,回去的生活有它的道理,所以不必过于的纠结,当下跟未来过好就行了。

在中国古代文化的历史长河中,汪应辰的名字熠熠生辉。他不仅是南宋时期的一位杰出文人,也是中国历史上最年轻的状元。然而,他的成功并非一蹴而就,而是源于他对知识的热爱和不懈的追求。本文将以汪应辰的读书经历为核心,探讨他如何通过阅读和学习,塑造了自己卓越的学识和人格。 汪应辰出生于一个书香门第,从小就在父亲的教导下接触各种书籍。他的父亲汪纲是一位著名的文人,他鼓励汪应辰广泛阅读,培养他的文学素养。汪应辰的童年就在书海中度过,他阅读了《诗经》、《楚辞》、《易经》等经典著作,这些书籍为他后来的文学创作和学术研究打下了坚实的基础。 进入青年时期,汪应辰的阅读范围更加广泛。他不仅阅读古代的经典文献,也关注时事政治,研究历史地理。他的学识日益丰富,思想也越来越深邃。他的读书经历在他的诗词歌赋中得到了充分的体现,他的作品中充满了对自然、社会和人生的深刻洞察。 然而,汪应辰并没有满足于已有的知识,他始终保持着对知识的渴望和对学习的热情。他在学术上追求卓越,不断创新,致力于将自己的学识提升到一个新的高度。他的努力最终得到了回报,他在南宋宝祐二年的科举考试中,以优异的成绩成为了状元。 汪应辰的读书经历告诉我们,读书是人生的一种必要修炼,是提升自我、实现人生价值的重要途径。他的成功并非偶然,而是源于他对知识的热爱和对学习的执着。他的故事激励着我们,无论在何时何地,都要保持对知识的热爱和对学习的热情,只有这样,我们才能在人生的旅途中不断前行,实现自己的梦想。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古人热衷于做官吗?答案是肯定的,我国自古以便有一种浓厚的“官本位”思想,也就是以官为本、以官为贵。正所谓“学而优则仕”,大多数古人读书都不是为了增长见识、探求真理,最终目的仍是做官,为什么会出现这样的情况呢?下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。 在我看来,无外乎以下几点原因: 为名为利:做官可以光宗耀祖,特权阶级可以轻易获利 正所谓“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往”,“官本位”思想产生的最直接原因,便是因为“名利”二字。古代有个基本的阶级划分,即“士农工商”,“士”乃是毫无疑问的排在第一位的。 受宗法制影响极为深远的古人,对于光宗耀祖总是极为痴迷,而光宗耀祖的一个代表,便是做官。只要做了官,那地位自然是要高人一等的,这一点在古代可谓体现的淋漓尽致。在古代那种泛血缘关系下,官员乃是“父母官”,这极为讲究孝道的古代,可见其地位高低。而即使是官员中最低级的县官,百姓们见了也是要尊称一声县太爷、县老爷。 此外,正所谓“一人得道,鸡犬升天”,只要家里出了官员,就连亲戚朋友也都跟着沾光,这自然极大的满足了人们的虚荣心。要是一不留神做了大官,亦或是受到了什么褒奖,还极有可能被写入各种地方志,从而得以流芳百世,对于重视后世名的古人来说,这更是极大的满足。 正所谓“官有十条道,九条民不知”,在权力相对集中的古代,官职便代表着特权,代表着百姓们根本无法享受到的权力,而一旦拥有了这种权力,即使你不去主动追求,也会有人将金钱和美色乖乖送到你的手中。“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,意思便是说读书便有机会做官,而做官便恶意得到金钱和美色,而更直接的说法就是“升官发财”。 我们总说“三妻四妾”,其实古代不是每个人都有资格纳妾的,自汉朝以来便明确规定,“功成受封,得备八妾”、“卿大夫一妻二妾”、“庶人一夫一妇”,可见纳妾乃是官员阶层的特权。元朝以后虽然有所放松,但普通百姓想要纳妾,必须是“年四十以上无子,方许奏选一妾”。 “名利”二字不仅使得官员成为了人上人,就连读书人也往往会被高看一眼,因为读书便有机会做官,而做官就有机会获得“名利”。 荫及子孙:打破阶层的唯一通道,为子孙留一份丰厚遗产 “传承”这个词在古代拥有着太大的分量,“人丁兴旺”代表着血脉的传承,而官员的身份则代表着阶层的传承。而在古代那个阶层相对固化的大环境下,读书做官可以说是打破阶层限制的唯一通道。 两汉魏晋南北朝时期,门阀士族的出现便是如此,只要家族出现高官,这个家族往往便会成为名门望族,从而进入社会上层,即使子孙后代没有真才实学,仍然可以做人上人。此后科举制的诞生虽然一定程度遏制了门阀对权力的垄断。但即使是在科举制度下,官员的子孙仍然可以通过推荐进入官场,最典型的便是科举之外的“恩科”,而宋朝更是直接,官员子孙可以通过荫补进入官场。 如同军队中的“袍泽之情”一样,在古代的官场上,“同窗、同僚、师生、门生、姻亲”往往也形成了官员之间的纽带,而这种纽带又形成了官员们的人脉。官员们善于、乐于“经营人脉”,除了为自己寻求方便之外,同样也是为了子孙后代“留后路”,这样即使自己的子孙后代不再为官,凭借这些人脉也可以确保富足,而不至于重新跌入下层社会。 因此,只要从白丁变为了官身,那么就可以为子孙留下一笔丰厚的无形资产,而官员的级别越高,这笔资产便越丰厚。当然,能够为子孙后代争取到爵位者,自然是这些人中的佼佼者。 做官容易:不必为生存挣扎,生存条件相对较好 晚清重臣李鸿章曾说,“中国最易事是做官”。诚然,想要从白丁变成朝廷命官这个过程,并不算容易,但只要进入官场,混上一官半职,那么生存下去还是相对较为容易的,至少要比那些为了生存而苦苦挣扎的百姓要容易很多。 “权力只对权力的来源负责”,官员们虽然被称为“父母官”,但真正将百姓当做儿女对待的官员,却少的可怜。原因在于,他们并不需要为百姓们负责,毕竟百姓没办法给他们带来想要的权力和地位,他们只需要向上级负责就可以了,没有能力并不可怕,溜须拍马之辈同样可以混的风生水起。 自古以来,官员们本就不需要太强的能力,太丰富的知识,他们之所以苦读“圣贤书”,不过是为了跨入官场的那道“门”罢了。于是,目不识丁的魏忠贤也可以替皇帝批阅奏章,靠“捐资”谋取官职的李卫同样可以成为朝廷重臣。 如上所述,做官实际上是相当容易的一件事情,难的只是获取官职的那个过程罢了。而只要过了官场那道坎,那么就是天高海阔任鸟飞了,相较于挣扎在生存线上的百姓来说,无疑便拥有了一辈子的保障。 实际上,不止古人热衷于做官,现在又何尝不是呢,不信请看每年“GWY”考试的竞争激烈程度。虽然我也常说“无官一身轻”,但这何尝又不是一种“吃不到葡萄说葡萄酸”的心理在作祟呢。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《红楼梦》是中国古代章回体长篇小说,中国古典四大名著之一,通行本共120回。这是一部具有世界影响力的人情小说、中国封建社会的百科全书、传统文化的集大成者。其作者以“大旨谈情,实录其事”自勉,只按自己的事体情理,按迹循踪,摆脱旧套,新鲜别致,取得了非凡的艺术成就。下面趣历史小编给大家带来了相关内容,和大家一起分享。 《红楼梦》第三回,林黛玉在贾母房里吃过饭,漱完口,喝过茶。 贾母问黛玉念何书,黛玉道:“只刚念了《四书》。” 古代男孩上学必须读的书籍就是四书五经。四书是:《大学》《中庸》《论语》《孟子》;五经是:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。四书五经记载了我国早期思想文化发展史上政治、军事、外交、文化等各个方面的史实资料以及孔孟等思想家的重要思想。明清两代科举考八股文。八股文最喜欢以四书五经来命题,因此四书五经是明清两代科举的必考科目。 女孩虽然也读书,但是大多读《女诫》、《女则》、《列女传》、《内训》、《女论语》、《女范捷录》等教导女子如何“事父母、事舅姑、事夫、训男女、营家、待客”培养女子贤良淑德、仁孝、节烈、勤俭等优良品质。 林黛玉诗才卓越,显然也读过五经。林黛玉为了表示谦虚,没有说自己读过五经,只说自己刚念了》《四书》。 然后黛玉又问姊妹们读什么书。 贾母道:“读的是什么书?不过是认得两个字,不是睁眼的瞎子就罢了!” 这时,宝玉回来,打断了贾母和黛玉的对话。 宝玉和黛玉相见之后,宝玉问黛玉:“妹妹可曾读过书?”黛玉道:“不曾读,只上了一年学,些许认得几个字。” 从黛玉回答宝玉的话可知,黛玉因为贾母的回答而改变了自己的说话方式。 那么贾母是否因为黛玉的话而生气了呢?否则她为什么不告诉黛玉三春读什么书?她为什么说自己的孙女读书只是为了不做睁眼瞎呢? 第一、贾母没有因为黛玉的回答而生气,只是不赞成黛玉读四书。 贾母一见黛玉,连礼节都顾不得了,还没等黛玉行礼拜见,就搂着黛玉大哭不止。她看见黛玉的风度做派就爱到了心眼儿里。王熙凤夸奖林黛玉的话,恰好说到了贾母的心坎里。 因为爱黛玉,所以贾母一定要指出黛玉的错误,免得以后留下话柄。 古代女子无才便是德,女子读书就是为了好好地伺候长辈,照顾晚辈。而不是提升个人的文化水平。因为女子没有科举考试的机会,不用女子才高八斗。因此女孩子不能说自己读了男人的书,有男人那样的文化水平。 黛玉说自己读了四书,这就犯了闺阁的忌讳。四书是安邦定国的书,是国家栋梁们读的书籍,一个女孩子是万万不可读的。如果女子也有了男人的野心,将不利于家庭和谐。 女子如果有才干,就不会甘心被困在后宅里,她也许会想到男人的世界里去争高低。就像古代的武则天一样。贾母不希望黛玉成为女中豪杰,只想她安心于内宅生活。因此不赞成黛玉读四书。 贾府四春应该没有系统地学习四书,而是将精力放在琴棋书画上,贾府四春每个人都有自己的特长。 黛玉明白了贾母的想法,于是没有告诉宝玉自己读了四书。估计黛玉进入贾府后,就没有系统地跟着老师学习四书。 贾府虽然是武勋世家,但是也算书香翰墨之族。贾府无论男女都上学读书。贾府三春也上学读书。从贾母问黛玉读什么书来看,贾母是希望黛玉读书的。她不会因为黛玉读书而生气。贾母只是不赞成黛玉读四书。贾母只是在提醒黛玉,女子无才便是德,不要读四书,应该读女子该读的书籍,例如《列女传》等。女子可以学学插花、熏香等技能,用以提高自己的品味和生活情趣,而不要学习那些政治、军事、外交等理论知识。 第二、贾母是真的不知道三春在读什么书。 贾母虽然有着很高的修养,懂艺术、懂音乐,但是她读书不多,不会写诗填词。因此她的文化水平应该不高。她的确不知道三春在读什么书。 林如海将女儿黛玉当儿子养,不仅亲自教黛玉,而且请进士出身的贾雨村当老师来教授黛玉。林如海对黛玉读什么书知道得一清二楚,换作贾母就不清楚老师给三春传授了什么知识。 第三、贾母说,三春读书只是为了不当睁眼瞎,说明贾母不希望女孩胜过男孩,她告诉黛玉要低调。 黛玉进贾府的时候6岁,已经读了四书,这里的读了四书,是指不仅会背诵而且明白理解。此时的宝玉还不会背诵四书。 几年后,宝玉去学堂读书时,贾政吩咐仆人李贵:“你去请学里太爷的安,就说我说了:什么《诗经》古文,一概不用虚应故事,只是先把《四书》一气讲明背熟,是最要紧的。”这说明,宝玉都十一二岁了,还没有背熟四书。 宝玉还不会的四书,黛玉却会了,这明显是把宝玉比下去了。贾母不希望女孩比男孩还强,毕竟这是男权社会,女孩不能太强。贾母希望黛玉以后说话低调一些,不要有什么,就说什么,免得引起其他人的嫉妒。这是贾母给林黛玉上的第一课。 贾母告诫黛玉,做人要藏七分,露三分。不能有什么说什么,否则会遭人嫉妒。木秀于林,风必摧之。黛玉初到贾府,不能表现得太优秀,否则会招来妒忌,会成为别人攻击的对象。 贾府上上下下都不是省油的灯,黛玉又是客人,要在贾府常住,如果不注意,就会招来祸患。贾母告诫黛玉,以后的日子里,不要恃才傲物。不要有文人的傲慢脾气。 黛玉“心比比干多一窍”,她有一颗八窍玲珑心,她瞬间领悟了贾母的深意,马上改正错误。当宝玉问“妹妹可曾读书”时,黛玉回答:“不曾读书,只上了一年学,些须认得几个字。” 老太太的教导晦涩难懂,但是黛玉明白了。她开始学着低调处事。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

很多人不知道,刘邦身为汉朝的开国皇帝,非常看不起读书人,不过为何他后来又开始改变了态度呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 大家的都了解,刘邦的出身并不高,而且年少时经常游手好闲。也因为这个情况,导致他对身边的读书人都非常讨厌,他认为这些整天读书的人都是迂腐无能的,而且看不惯儒生的打扮,尤其他们头上那顶帽子,刘邦但凡见到就一把揪下人家的帽子,丢在地上往里边撒尿。 刘邦很厌烦同文人讲话,爆粗口骂人他习以为常,高阳的儒生郦食其第一次见刘邦时,刘邦就斜卧在床边,叉开双腿,两女子正在给他捏脚。郦食其也摆出知识分子的清高,结果被刘邦披头骂之为“贱儒”。虽然刘邦在郦食其这儿最终收起了傲慢和蔑视,佯装虚心地听取了郦食其的意见,但郦食其并不是那个真正让刘邦改变对读书人看法的人。 这种情况是从什么时候开始改变的呢?这就要从一个口才绝佳的楚人陆贾这说起了。刘邦当年打江山的时候,陆贾以幕僚的身份跟随在邦哥身边,他的主要职责是出使诸侯,帮助当时的汉王刘邦协调一些事情。西汉初立,陆贾为刘邦在外交上立了一个大功,他受命成功出使南越,顺利说服南越王赵佗,甘心称臣。回来上报后,刘邦非常高兴,当即就升陆贾为太中大夫。 陆贾明白刘邦不喜儒生,于是陆贾借着建言的机会,常常在言语中引用书中经典里的句子,希望用这种潜移默化来影响刘邦。有一次为这个,刘邦给陆贾发了脾气,说自己是“马上打天下,而不是靠读书”,没想到陆贾却反问天子:“马上得的天下,宁能马上治理吗?”刘邦虽然不高兴,但也觉得这句话有道理,于是让陆贾写一部书,总结一下诸侯各国成败以及秦亡汉立的经验教训。 陆贾欣然领命,寝忘食地的开始编撰,一口气写了十二篇,为照顾皇上的阅读水准,书中语言通俗易懂、论述深入浅出,高度概括地论述了历代国家存亡的原因。刘邦每阅罢一篇,都连胜叫好,大为称赞,群臣看到皇帝也终于读书了,也非常高兴,高呼“吾皇万岁万岁”,以鼓励一向见书就头疼的皇上,而这部书正式流传后世的《新语》。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

红楼梦中提到贾宝玉不爱学习这件事,爱在女儿堆里厮混。今天趣历史小编为大家带来这篇文章,希望对你们能有所帮助。 身为国公府的嫡出公子,当朝贵妃的弟弟,贾宝玉被家族赋予了振兴家族的使命。他就应该读书上进,立身扬名。可是贾宝玉偏偏不爱读正经书,不爱与为官做宰的人交谈,不爱参与官场上的社交活动。因此不仅贾政逼宝玉立身扬名,就是薛宝钗和史湘云也经常劝他读书。 薛宝钗和史湘云等人见宝玉成天在大观园里厮混,“每每甘心为诸丫环充役”,白白浪费了学习的大好时光。 或如宝钗辈有时见机导劝每天在大观园里甘心当丫头独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等话,所以深敬黛玉。 林黛玉不劝贾宝玉读书上进的原因如下: 第一,林黛玉知道,宝玉不喜欢与那些欺世盗名的士大夫为伍。 宝玉最讨厌的事情是迎来送往,他不愿意与那些欺世盗名之辈,说一些言不由衷,冠冕堂皇的话。 宝玉挨打后,贾母不让他出门,宝玉乐得在大观园里闲逛。 那宝玉本就懒与士大夫诸男人接谈,又最厌峨冠礼服、贺吊往还等事,今日得了这句话, 第二,林黛玉不在乎夫贵妻荣,宝玉是否有出息,不重要,重要的是两个人相亲相爱。 薛宝钗劝宝玉读书,扬名显贵,是为了将来自己结婚后,能夫贵妻荣,得一个诰命。 黛玉不在乎丈夫是否有出息,是否能给她凤冠霞帔。她只想与丈夫一起安安静静地过日子。在黛玉眼里北静王都是臭男人,因此黛玉不要贾宝玉立身扬名,给自己带来荣耀。 第三,林黛玉清楚贾宝玉的个性,他不适合为官做宰的。宝玉只适合当一个富贵闲人。 贾宝玉本性纯良,不喜欢争权夺利,也不是好勇斗狠之人。他如果做官,就是第二个贾政,淹没了自己的天性,在政治上也没有什么建树。 贾宝玉没有心机手段,在官场倾轧中,宝玉很可能死无葬身之地。林黛玉知道宝玉的特点,她不想宝玉涉险,因此不全说宝玉立身扬名。 第四,林黛玉不嫉妒宝玉整日与丫环为伍,为丫环做事。 宝钗等人认为,男人就应该做大事,不应该儿女情长。宝玉成天去找林妹妹,哄林妹妹高兴;或者替丫环倒腾胭脂膏子。这些都不应该宝玉做。再者他们不喜欢宝玉与其他女子接触,因此劝宝玉去读书,离开林妹妹和丫环。 黛玉不觉得男人不该儿女情长,她认为人生在天地之间,每个人都有自己的位置,不应该强求。只要根据自己的心愿活着就好。宝玉爱给丫头充役,也没有什么。人是平等的,一个愿打一个愿挨,没有什么,只要宝玉高兴就好。 因为宝玉替丫头做事,带出了幌子,黛玉还劝宝玉,注意一些,别留下把柄被贾政知道,免得挨打。 因为林黛玉懂贾宝玉,所以宝玉深敬黛玉。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。