孛儿只斤·忽必烈,蒙古尊号“薛禅汗”,大蒙古国第五任可汗及元朝开国皇帝(1260年-1294年在位),成吉思汗铁木真之孙,监国托雷第四子,元宪宗蒙哥弟。接下来趣历史小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

状元胡砺大概没想过,他的金榜题名居然源于一次“跨国”科举。

北宋末年,金兵攻掠河北,胡砺不幸被俘,与诸多流离失所的人们一起,沦为了金人的奴隶。但他不想如此折辱一生,在大军北返经过原辽国南京(今北.京)时,胡砺趁守备松懈,混入了城郊香山寺。寺僧们好心收留了他,并允许他一起劳作礼佛。

香山寺乃远近闻名的古刹,故在胡砺入寺后不久,金国参知政事韩昉突然登山礼佛,并与之不期而遇。

韩昉出身辽国贵族,原为辽朝末代状元。他立刻对胡砺身上散发出来的读书人气质,产生了共鸣。出于爱才之心,韩昉没有为难胡砺,反而邀请对方出任自己的的家学教授,并不止一次在家人面前称赞胡砺,预言其将来必定闻名于世。

随着金兵相继灭辽、灭宋,金朝内部出现了“人才荒”。金人求贤若渴,开始学习唐宋,让文武大臣内推饱学之士,实行科举选拔。就这样,在韩昉的推荐下,胡砺参加了金朝科举,并于天会十年(1132)成为金朝为数不多的状元,从此彻底改变命运。

01

不过,胡砺并非金朝实行科举考试以来蟾宫折桂的第一人。

早在天会元年(1123),金太宗就以“急于得汉士抚揖新附”为由,向辽国属地的北方汉人以及宋朝边境的文人雅士抛出了“橄榄枝”,诚邀他们到燕地参加科举。

尽管金太宗求贤若渴,但对于战事正酣的金国而言,贸然独创一种开科取士的模式未免费时费力。因此,在借鉴过往盛唐的经验后,金太宗决定,金朝科举首选词赋取士。

所谓“词赋”,是一种介于散文与韵文之间的文体,讲究对仗、故事与韵律。金太宗认为,在考试当中,一篇词赋足以考察举子们赋、诗、策、论四大方面。而这些方面,均与官员的实际能力息息相关。

金太宗登基的次年,天会二年(1124),金朝第一届科举状元诞生了。此人正是刚刚改了“国籍”的刘撝。

史料记载,刘撝生于辽末,祖上传闻是彭城刘氏。不过,从唐代开始,刘家祖先便已迁至弘州顺圣县(今河北张家口阳源县),世代务农。直到刘撝这一代,离开祖源地多年的刘氏家族才稍有余财,让刘撝从一个普通农民变成了稍有文化的读书人。

然而,要想从普通的读书人变成天下文魁,绝非易事。

刘撝家族世代居住的顺圣县,在辽末隶属西京大同府。当时,辽朝为了方便管理,参照唐朝实行多年的“两京制”,建立了“五京制”,分设五个首都共同管理国家。金、辽战事骤起,辽朝末代帝王、天祚帝耶律延禧踏上了去往诸京的逃亡之路。为了尽早捉拿天祚帝、结束战争,金人在进军途中与北宋联合,夹击辽军。辽军连战连败,西京大同府更是在三个政权间几易其手,最终成了金太祖的囊中之物。但伴随着战事的深入,曾经辉煌一时的西京遭到了毁灭性的打击,周遭生灵涂炭。

许是抱着经天纬地的梦想,即便家乡烽烟四起,刘撝依旧坚守初心,未敢荒废学业。而顺圣县自古便以诗词曲赋领袖中原,在这样的环境下,刘撝集众家之所长,自成一体,并在金朝开科取士的头年高中状元。

由于刘撝的状元头衔在金朝具有划时代意义,功成名就后,他便多次为省试担任主考官,成为金朝科举代言人。在他的影响和带动下,一些北方士人逐渐放弃对故国的幻想,以参加科举的形式,积极投身新的王朝。

02

但很快,问题就出现了。

金朝统治者们发现,伴随着女真骑兵征服的区域逐步扩大,金太宗选用词赋的方式,越来越难以适应“国情”。这主要表现在,不同地域的人文化水平、应试习惯差异过大,若同题操作,则有可能违背科举考试的公平性。

于是,经金朝宗室完颜宗望建议,天会六年(1128),金太宗下令,此后金朝开科分南、北选。原辽朝故地的名士仍以过去辽地偏重词赋的科举方式选拔人才,而北宋方面的文士则继续沿用他们更加熟悉的诗赋、经义等方式应试。

尽管如此,金人开办的科举考试在原北宋地界上仍遭到相当一部分文士的抵制。

由于对中原科举的形式、体制不熟,金太宗每逢需要科举选士时,便派手下的得力干将全权负责人才选拔。而负责北宋沦陷区科考的官员,几乎清一色皆是曾经的侵略者。这些沙场宿将到了科举考场,依旧不忘过去的铁血本色。他们中的大多数人崇尚暴力,打心里瞧不起那些“觊觎一官,老死不止”的宋籍士人。

同样的,出于血海深仇,那些被迫屈服于威权、应试金朝的北宋士人们,也对眼前的流氓嗤之以鼻。

在双方矛盾最激烈的时候,中国科举史上出现了奇葩的一幕:金朝科举官员带着兵马上门抄检儒生,全数押赴考场,强令应试,“时有士人不愿赴省,州县必根刷遣之”。

但官方强迫士人应试,终归不是办法。金朝由此启动内部改革,推行贵族汉化,鼓励贵族招收饱学之士教导子弟,务必让科举选出的士人有施展才华的空间。在科举取士政策的推动下,辽末状元韩昉、金朝首位状元刘撝等人,均成了各大贵族的座上宾,负责各大家族的下一代教育。同时,鉴于科举取士范围越来越广,金朝将“尊儒尊孔”定为王朝文教事业的核心理念。

金太宗在科举改革中所做的诸项努力,并没有白费。其继任者金熙宗,正是韩昉的高足。

天会十三年(1135),金熙宗即位,一改过去金朝统治者粗犷的形象,史料称其散发着汉家天子才有的独特气质。这显然是韩昉等文士们用心培养的结果。

韩昉等人有意将金熙宗塑造为汉家“圣天子”,因此,在“尊儒尊孔”大臣们的控制下,金熙宗上位后不久便开始了新一轮的科举改革。

03

金熙宗在位期间,正值南宋岳飞北伐的关键时期,可这并不妨碍他一边订立“绍兴和议”,一边改制科举。

鉴于此前不时有军队将领主持科举的先例,金熙宗规定,日后金朝的科举,无论大小,均由朝廷统一管理。每次科举时,无论考生是何种身份,一律先于诸州分县赴试,谓之乡试。乡试成绩优越者,才可相继进入下一轮府试、省试,直至层层考核,次次挂优,方可杀入御试,殿廷唱第。

金熙宗时期的殿试,实际上并没有面圣作答的环节,它更像是省试过后的表彰仪式。因此,许多中式省试的举子,在听闻自己获得官身后,基本都放弃了殿试资格,选择就近做官,这导致金熙宗在位后期殿试名存实亡。

由于此时宋、金的战争愈发白热化,为防止军事力量削弱,金熙宗在皇统年间(1141-1149)又将武举列入考试范畴。从此,金朝科举分文武两途。随着时间的推移,金朝的武举几乎成了文举落榜者入仕的第二选择,这造就了金朝后期武举应试者均有较高文化素质的局面。

作为天子,金熙宗改革科举的目的是为了强化皇权,通过科举官僚集团来弱化金国贵族势力,结果激起了新一轮的皇权与贵族矛盾。皇统九年(1149),金熙宗为丞相完颜亮所杀。

完颜亮即后来的金废帝、海陵王。虽然他弑君夺位的行为有悖于儒家忠孝仁义的道德宗旨,但实际上,完颜亮不仅极具雄才大略,对于金朝实施多时的科举制度也有自己独特的见解。

据史料记载,与金熙宗的成长经历类似,完颜亮幼年受教于北地名儒张用直,“甚有尊经术,崇儒雅之意”。上位后,他对科举选士的要求更加严格。

鉴于金熙宗时期形同虚设的殿试唱名,完颜亮则认为,既然金朝天子有意选士,那就必须做到全程事必躬亲,亲拟命题,亲自考核,方能消除科举中存在的私相授受等作弊环节。

在篡位登基后的第三年,完颜亮亲自主持了即位以来的第一场科举考试。

这场科举的殿试赋题为《天赐勇智以正万邦》。不用问,殿试的赋题多半是为了体现完颜亮的意志,借考生之口来阐明白己即位的合法性,并为新朝歌功颂德。而这种有意的政治安排,却成了日后金朝科举殿试的定例。

为使参与考试的举子们都能成为事实上的天子门生,完颜亮还亲自下场参与阅卷,亲自制定参考教材以及作文文法。

04

完颜亮天德三年(1151)的这一场科举,可谓收获满满,其中金朝著名的词赋大家郑子聃位列探花。

据称,当年参加科举的郑子聃年仅26岁,但已是天下闻名的词赋高手。殿试时,郑子聃的文章引起了完颜亮的注意。他特地拿着试卷找到了该科的知贡举杨丘行,咨询后者对这份试卷的看法。

杨丘行是完颜亮的旧部,以文学著称。看到郑子聃的答卷,他也连连点头称是。

可是,结果公布后,大家都有些失望,郑子聃仅得了个探花。

殿试的结果始终是自己御裁,完颜亮虽心里十分肯定郑子聃的才能,却也不愿推翻自己的结论。为了补偿郑子聃,爱才的完颜亮只能在数年后举办的正隆二年(1157)丁丑科省试时,拿着当时省试第一的试卷找到了郑子聃,并请其对这届科举考生作赋的水平打分。

没想到,郑子聃看了一眼名列第一的试卷后,只淡淡地说了一句:“比我,很一般。陛下如不信,可在殿试时邀我与他们同台,我让您见识一下我的实力。”

郑子聃的话,让完颜亮颇为不悦。但这也是印证金朝科举成果的一次机会,他最终答应了郑子聃的要求。

正隆二年七月,殿试开始,完颜亮亲临现场观战。为了给郑子聃增加考试难度,此次参与殿试的不仅有通过省试的举子们,当朝的笔杆子杨伯仁、前朝状元胡砺、李希颜等也参加了,殿试开始前,完颜亮特地将此次赋题、诗题、论题等统统泄露给这些官员。

殿试之后,完颜亮亲览试卷。那年科举及第者一共七十三人,唯郑子聃的答赋挑不出任何毛病。完颜亮啧啧称奇,也知道郑子聃之前所言不虚。所以,没过多久,郑子聃就连升三级,成了官方公认的金朝词赋第一人。

历经金太宗、金熙宗、海陵王三朝后,金朝的科举在世宗、章宗时代迎来了鼎盛时期。金朝士子完全认可了朝廷科举,并将登第视为人生奋斗的最大目标。

郑子聃之后,金朝出现了历史上唯一一位“四元状元”孟宗献。所谓“四元”,即在乡试、府试、省试、殿试中均得第一。值得一提的是,孟宗献是刘撝的学生。在那个以词赋为考核标准的科举时代,孟宗献初时作赋的能力并不过关,甚至在成名之前,还屡次止步于乡试。后来,他特地将老师当年所作的词赋,通通收集起来,带回家贴在墙上,时而诵读揣摩,时而下笔模仿。如此数年,闭门谢客,终于功成。

大定二年(1162),孟宗献决定再战科举。此时,海陵王完颜亮已在征宋途中兵败身死,即位的是他的堂弟、金世宗完颜雍。金世宗与完颜亮最大的不同就是,他“躬节俭,崇孝弟,信赏罚,重农桑,慎守令之选,严廉察之责”。在他的统治下,金朝迎来了盛世。

在这样的背景下,孟宗献的科举之路走得十分平坦。仅仅两年时间,他就以连夺四个第一的佳绩,从一介无人问津的北方士人,一跃成为金朝赫赫有名的“孟四元”。

金世宗听闻孟宗献连中“四元”后,大喜,下旨表彰孟宗献。按照惯例,金朝的状元多数及第后只能从正七品开始做起,而孟宗献直接被金世宗提拔为从六品的奉直大夫,并在世宗、章宗两朝得到重用。

05

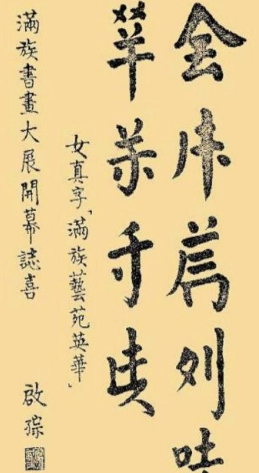

金世宗本人有强烈的民族思想,眼见金朝汉化程度越来越深,他掀起了一场“女真文化复兴运动”。

大定四年(1164),他特命女真族饱学之士将汉家儒学经典通通翻译成本族文字,供女真子弟熟习明理。同时,他又在科举考试中遴选出百名成绩优异的举子,让他们与金朝贵戚子弟一起入读女真官学,学习女真文化。在官学中的一应开支,由国家一力承担。

金世宗开办女真官学时,正值南宋遣使访问金国。作为出使金国的贺正旦使,宋朝状元楼钥在日记中,曾有如下记载:“西上四十里,过鸿福院,三门有楼。崇积仓道西有小门,榜曰教女直学。”

女真官学的兴盛,使得金朝在“汉科举”之外,独创了一门女真科举。金世宗甚至规定,凡承袭爵位者,必须学习本族文字,否则不予通过。

金世宗的做法在当时极具划时代意义,但随着他的离世,女真文化复兴也走向衰落。尽管女真科举昙花一现,但金世宗依旧在就读的子弟中,选出了女真人的状元。他就是大定十三年(1173)考中策论女真进士第一名的徒单镒。

世宗、章宗相继离世后,金朝陷入了中衰的局面。此时,徒单镒成功挽救了摇摇欲坠的大金朝,在危难时刻,立金章宗的异母兄完颜珣为帝,是为金宣宗。

金宣宗在位期间,漠北的成吉思汗崛起。对此,上了年纪的徒单镒忧心忡忡,多次向金宣宗提议,让其多加防范蒙古势力。他希望金宣宗能加强大后方牧马基地的军事保障,并在金国的各大都城间派设专员镇守,使之形成一个闭环的军事网络,确保金国在之后的战争中保持常胜。

徒单镒的目光无疑是超前的,可金宣宗的政治智慧并不超群。在其短暂的统治期间,他的对外措施失误频繁。他一边跟成吉思汗议和,一边与西夏断交,并主动挑衅南宋,致使金朝在末世到来前腹背受敌,直至被战争的泥潭拖垮。

06

尽管金朝科举历经多次改革后,涌现出了一大批尽忠之士,但在依旧有不少举子中途放弃,甚至将之视为人生旅途的“毒瘤”。这其中,最著名的当属文学家元好问的师傅郝天挺。

郝天挺曾对元好问说:“今之仕多以贪败,皆苦饥寒不能自持耳。丈夫不耐饥寒,一事不可为。子以吾言求之,科举在其中矣。”还说:“读书不为艺文,选官不为利养,唯通人能之。”

郝天挺认为,儒士阶层的理想首先得是来自精神、道德方面的追求,其次才是建立在此之上的入世、入仕。不然,读书人就缺少了气节,沦为政治权力的工具。

郝天挺的思想,在一定程度上影响了元好问的仕途选择。

元好问出身高贵,家族据称源自北魏太武帝拓跋焘,是妥妥的名门子弟。在他受到的教育中,家族荣辱是元氏子弟必须维护的核心。他内心既有名士之心,亦有名臣之志,两者矛盾且统一,为了家族利益,他不得不参加科举,扬名立万。

金宣宗兴定四年(1220),金朝风雨飘摇,在南宋、蒙古和西夏夹击之下,国运衰颓。这一年,元好问赶往汴京应试,与百名晋地考生会饮状元楼。席间,他发出深深的哀叹:“将侥幸一第,以苟活妻子耶?将靳固一命,龊龊廉谨,死心于米盐簿书之间,以取美食大官耶?抑将为奇士、为名臣,慨然自拔于流俗,以千载自任也?”

第二年,元好问进士及第。

此后十余年间,他在仕途中流转、历练,维持着清苦的生活,直到金国灭亡的钟声敲响。

天兴三年(1234),金哀宗在蒙古军攻陷汴京前夕,逃至蔡州。南宋乘机派孟珙、江海率2万人马,与蒙古军合攻金军残余势力。绝望中,金哀宗自缢而死,金朝宣告灭亡。

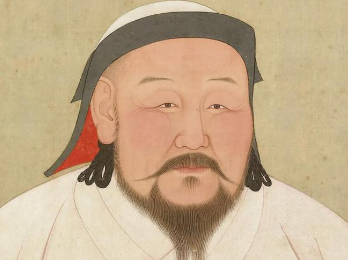

作为胜利者,元朝贵族们一向对原先骁勇善战的金朝实行汉化改革、推行科举尤为不解。金朝灭亡十多年后,公元1247年,时为藩王的忽必烈还曾召见金朝遗老张德辉,向他提出一个问题:“或云‘辽以释废,金以儒亡',有诸?”

张德辉倒也回答得干脆:“国之存亡,自有任其责者,儒何咎焉!”

但忽必烈对这个回答并不满意,认为这是儒生在为国灭之事推脱责任,而这也间接导致后来科举在元朝停办了近八十年。

同样的问题,元好问却在《癸巳四月二十九日出京》中给了人们另一番认知:

塞外初捐宴赐金,当时南牧已骎骎。

只知灞上真儿戏,谁谓神州遂陆沉。

华表鹤来应有语,铜盘人去亦何心。

兴亡谁识天公意,留著青城阅古今。

在他看来,朝代兴亡本是天意,无论是忽必烈想表达的“金因儒学而亡”,还是张德辉回答的“金之亡不怪儒生”,都已不重要。

毕竟,有金一代,科举选士从未中断。在金朝存世的119年间,朝廷共开科43次,取士约15000人。这样的辉煌成绩,即便与“文治帝国”宋朝相比也毫不逊色。作为金朝的遗臣,元好问最终决定,终身不仕大元。

元宪宗七年(1257),68岁的元好问病逝。伴随他的离去,一个属于金朝士人的矛盾时代也走入了历史,如烟散尽。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。