北宋灭亡后,南宋对待金国是比较畏惧的,而南宋朝廷苟安于江南的半壁江山,也是朝廷腐败,残酷地搜刮民脂民膏,让百姓处于水深火热之中。当时有个叫做钟相的人,他和他的乡亲们最后忍无可忍发动起义。这场起义鼎盛时,连朝廷都拿它没办法,为何最后没能成功呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 钟相提出“等贵贱、均贫富”的口号,这让百姓都非常的开心。加入他的人也越来越多,于是钟相自称为楚王,建立了政权。起义军因为愤怒所以战斗力很强大,他们攻陷了很多的城池,烧了很多的官府,在很短的时间里就占领了洞庭湖周围的十几个县城。 起义的事传到朝廷后,皇帝非常十分恐慌,当即下令孔彦舟担此重任,前去镇压起义军。孔彦舟认为现在起义军连战连胜,气势正高,不宜正面对抗。于是他派出一批奸细,假扮成贫民,混进了钟相起义的队伍。 钟相再次发动战争的时候,这些混进内部的奸细从内部出手,和朝廷大军里应外合,最终起义军受到巨创,而钟相和他的儿子钟子昂也一块被捕,残遭杀害。 本以为这样,就可以将起义军镇压成功了,没想到在钟相父子被抓后,起义军又推举杨么当首领。起义军又在杨幺的领导下,在洞庭湖岸建立营寨,队伍与之前相比,反而更加壮大了,人数比钟相领导的更多了。杨幺在洞庭湖建立了根据地,队伍发展的规模已经达到了二十多万人。 这之后,起义军也聪明地和官兵们打游击战,面对这种战术策略,宋军苦不堪言,渐渐的起义军又占领了不少地区。起义军的势头越来越猛,朝廷虽然多次想要镇压,但最后都失败了,这让朝廷官兵们也都觉得特别的害怕。 不过好景不长,在起义的第六年,岳飞的军队被朝廷召回,前去镇压起义军。而且此时的起义军由于势力大,所以内部的势力矛盾也越来越大,在一次内部叛变后,杨幺被杀死,这场起义才最终结束。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

瓦岗寨起义,又称瓦岗军起义,共历时七、八年(隋大业七年至隋大业十四年),当时响应者云集,“百万之众,一朝可集,先发制人”。并且据《隋书》记载:“密与让领精兵七千人,以大业十三年春,出阳城,北逾方山,自罗口袭兴洛仓,破之。开仓恣民所取,老弱负繦,道路不绝。”那么今天我们就来探究一下瓦岗起义军强盛时直逼都城洛阳城下,为何最后却失败了? 瓦岗起义军的第一任首领是翟让。翟让是何许人也呢?据史书记载,翟让“武功高强,颇有胆略,善使长枪”,初为东郡法曹,后犯事被下狱治罪,本该处以死刑,可当时的狱吏黄君汉认为翟让是一条好汉,不该在监狱里等死,就将他偷偷放了。随后,翟让逃至瓦岗,聚众起义,一时之间响应者云集,其中就有隋唐好汉之一的单雄信以及后来的凌烟阁二十四功臣徐世勣,他们先是沿着永济渠抢夺来往船只,以致“资用丰给,附者益众,聚徒至万馀人”。 而瓦岗起义军的第二任首领则是李密。这李密可不是翟让这样的穷苦人出身,而是贵族出身。他是西魏名将李弼的曾孙,开皇年间,袭父亲李宽(隋朝上柱国、蒲山郡公)的爵位蒲山公,可是没想到这位新任蒲山公却站错了队。为什么这么说呢?据史书记载,李密“好读书,尤喜兵法,与杨玄感友善”,甚至还参与了后来的杨玄感起兵反隋。可惜,大势之下,杨玄感兵败了,而李密也随之被俘,不过在押送途中逃脱,隐匿民间。 之后,李密于十二年,投瓦岗翟让军,先是联合瓦岗附近的几股小起义军破金堤关,后又在荥阳大海寺设伏,击杀了隋将张须陀。自此,李密取得翟让信任,并统帅一军,号称蒲山公营。《资治通鉴·隋纪·隋纪七》记载:“密部分严整,凡号令士卒,虽盛夏,皆如背负霜雪。躬服俭素,所得金宝,悉颁赐麾下,由是人为之用。麾下士卒多为让士卒所陵辱,以威约有素,不敢报也。” 可惜这般强盛的瓦岗起义军最终却在王世充率领的隋军打击下全面失败,以致李密走投无路,奔赴长安,向李渊建立的唐政权投降,不久便反唐出走被杀(“高祖使密领本兵往黎阳,招集故时将士,经略世充。时王伯当为左武卫将军,亦令为副。密行至桃林,高祖复征之,密大惧,谋将叛。”)。这究竟是为什么呢? 究其原因,只有两个字,那就是内斗。李密投靠瓦岗军之后,在数次对隋军的作战中发挥了巨大作用,威望随之越来越高,甚至隐隐有超过瓦岗寨创立者翟让之意。而翟让为了瓦岗的发展,就主动把瓦岗军的领导权交给了李密,本来一切都是往好的地方发展,可翟让的哥哥翟弘以及王儒信等人又劝翟让夺回领导权。最终,随着矛盾日益激化,导致李密不得不杀了翟让。 之后,李密一系与翟让一系便势同水火,再也不能拧成一股绳,于义宁元年(公元618年)十月,被王世充击败。《隋书》有云:“李密遭会风云,夺其鳞翼,思封函谷,将割鸿沟。期月之间,众数十万,破化及,摧世充,声动四方,威行万里。虽运乖天眷,事屈兴王,而义协人谋,雄名克振,壮矣!然志性轻狡,终致颠覆,其度长挈大,抑陈、项之季孟欤?” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

刘元进 (?―613年),余杭人,隋末江南农民起义领袖。刘元进少年时就仗义行侠,为乡里所尊崇。双手各长一尺多,两臂下垂过膝。下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧。 大业九年(613年),杨玄感起兵于黎阳,刘元进知天下思乱,于是举兵响应。同年八月,朱燮、管崇也举兵造反,拥兵十万,共迎刘元进,推刘元进为主,刘元进自称天子,朱燮、管崇都为仆射,署置百官。隋炀帝命令吐万绪、鱼俱罗率兵征讨刘元进。不久吐万绪、鱼俱罗二将均获罪,隋炀帝命王世充发淮南兵攻刘元进。王世充大破刘元进军,刘元进与管崇都被杀。 人物生平 社会背景 隋朝末年,由于隋炀帝滥征徭役,穷兵黩武,使得社会矛盾十分激烈。 大业八年(612年),隋炀帝发兵征讨高丽,天下百姓骚动不安。刘元进少年时就仗义行侠,为乡里所尊崇。当时,刘元进亦不满隋炀帝的统治,自认为相貌非凡,暗中有了起兵反叛的想法,于是聚集亡命之徒。 大业九年(613年),隋炀帝再次征讨高丽,征兵于吴郡(今江苏苏州)、会稽(今浙江绍兴),士卒们都互相说:“去年我们的父兄随皇上出征的,正在大隋全盛之时,尚且死亡大半,骨骸不归;如今天下疲敝,这次出征,我们都会死光了。”于是多逃兵役。郡县追捕,一时人心惶惶。 举兵响应 大业九年(613年)六月,礼部尚书杨玄感起兵于黎阳,刘元进知天下思乱,于七月十一日以反对隋廷征调江南百姓征伐高丽为号召,起兵响应杨玄感。三吴地区苦于征役的人,无不响应而到他麾下,一个月内,刘元进部众就达数万人。刘元进率部众正准备渡江时,恰逢杨玄感兵败。八月初二日,吴郡人朱燮、晋宁人管崇也举兵造反,拥兵十万,自称将军,侵犯江东。十月,朱燮、管崇共同迎接刘元进,推举他为盟主。刘元进占据吴郡,自称天子 ,朱燮、管崇都被任命为尚书仆射。刘元进并任命百官,毗陵(今江苏常州)、东阳(今浙江金华)、会稽(今浙江绍兴)、建安(今福建建瓯)等地的很多豪杰之士都把地方官吏抓起来,以响应刘元进。 频战无胜 大业九年(613年)十月,隋炀帝命令左屯卫大将军吐万绪、光禄大夫鱼俱罗率兵前往讨伐刘元进。 大业九年(613年)十二月,刘元进率兵进攻丹阳,吐万绪率兵渡江将刘元进击败,于是刘元进解围而去,吐万绪进军驻在曲阿。刘元进把木栅栏连接在一起来抗拒吐万绪,双方相持百余日;吐万绪发起进攻,刘元进的部众大乱溃散,死者数以万计。刘元进奋勇突围,在夜间逃走,据守在营垒中。朱燮、管崇等人率部众驻在毗陵,军营连接起来有一百余里。吐万绪乘胜进击,又将朱燮、刘元进等人击败。朱燮、刘元进等人率部众退保黄山,吐万绪将黄山包围,刘元进、朱燮只身逃脱,官军在阵前杀死管崇及其将卒五千余人,俘获其百姓三万余人,进而解除了对会稽的围困。鱼俱罗与吐万绪一起行动,战无不胜,但是百姓响应造反的人越来越多,多得就象散了市一样。刘元进溃散后又聚集在一起,声势越发浩大,继而退守建安。 战败被杀 不久吐万绪、鱼俱罗二将均获罪,隋炀帝改派江都郡丞王世充征发淮南兵卒数万进攻刘元进。王世充率军渡江后,刘元进率兵拒战,杀王世充军一千多人。王世充着急,退保延陵栅。刘元进派兵,人人都拿着茅草,就风放火。王世充大为恐惧,将要弃营逃跑。 刚好风反吹过来,火势也转过来,刘元进部下怕烧后退。王世充挑选精兵掩击,大破刘元进军,死伤大半。此后刘元进屡战屡败。刘元进对管崇说:“事情紧急,要拼死决战。”于是出营挑战,刘元进与管崇都被王世充所杀。刘元进部下全部投降,王世充在黄亭涧将他们全部活埋,被活埋而死的有三万多人。其余的人往往守险为盗。此后董道冲、沈法兴、李子通等人乘机起兵,战争不息,直到隋朝灭亡。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

林士弘(?~622年),饶州鄱阳人,隋末南方农民起义军领袖。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。 在中国历史上的数百位皇帝里面,林士弘是唯一的一个姓林的皇帝,不信大家可以自己去数。这位历史上唯一一个林姓皇帝,生于隋末唐初期间,一共做了六年的皇帝。他的一生,如果简单来说的话,可以类比成隋末版的陈友谅。 林士弘的一生,和元朝末年的那位陈友谅,高度类似。不过,相比于陈友谅,林士弘的知名度明显要逊色很多。至于原因,我们恐怕还得从头说起了。 林士弘本是江西鄱阳人。史书上对于他的早年经历,没有任何记载。这倒不是后来的史官对他有什么偏见,而是因为林士弘出身底层,早年确实没什么可写的。我们只知道,大业十二年,鄱阳有个叫操师乞的人,率先起兵反抗隋朝,林士弘也加入到了他的麾下。 后来,在操师乞的带领下,这支起义军不断壮大,逐渐发展到了数万人的规模,甚至一度攻下了南昌。到了这个时候,操师乞领导的这支农民军,自然就开始引来隋朝的高度重视。于是,隋朝当即调遣重兵,前来围剿操师乞。 在这场战斗当中,操师乞不幸被箭矢射中,最后不治身亡。 在操师乞死后,林士弘取代了操师乞,成了这支农民军的新领袖。此后,林士弘带领残存的农民军,继续与前来围剿他们的隋军进行战斗。最终,双方在鄱阳湖上一场大战,林士弘大获全胜,彻底击溃了隋军。 几百年之后,和林士弘极度相似的陈友谅,也曾有过一场鄱阳湖大战。不过,同样是在鄱阳湖大战,陈友谅败了,林士弘却胜了。 击败了这支隋军之后,林士弘声威大震,不但彻底坐稳了义军领袖的位置,还可以继续扩张地盘。很快,九江、临川、庐陵、南康、宜春等地,都纷纷投降了林士弘,林士弘继而也顺理成章建立了政权,以楚为国号,并且正式称帝了。 相比隋末其他枭雄,林士弘算是起步相对较早了。林士弘称帝的时候,李渊还在忙着筹划起兵,实在是慢了不少。林士弘称帝之后,势力范围更是达到了顶点。北至九江,南到广州,这期间所有的地盘,都已落入林士弘手中。 此时的林士弘,可以说已经赢在了起跑线上。相比林士弘,其他几位著名的隋末枭雄,除了李密之外,基本上此时都不如林士弘势大。然而令人意外的是,此后的林士弘,却并没有能够延续自己的优势,甚至没有守住自己的基业,而是一败再败。 公元617年,另一支起义军领袖张善安,率部投靠林士弘。林士弘怀疑张善安并未真心归降,而是心存歹意,于是便对其有所提防。当林士弘的这种表现,却激怒了张善安。张善安见到林士弘对自己十分敷衍之后,竟是直接开始发难,进攻南昌,最后彻底毁掉了豫章外城而去。 在张善安退去之后,与林士弘地盘接壤的萧铣,又趁机来袭。刚刚经过一场大战的林士弘,自然挡不住来势汹汹的萧铣,最后只能舍弃了整个豫章郡。 公元618年,岭南的冯盎又来投靠林士弘。冯盎虽然没向张善安那样,被刺林士弘。但冯家在岭南根深蒂固,就算投靠了林士弘,林士弘也没法接收岭南,所以只能名义上做了冯盎的老大。但这个老大,显然也不是那么好做的。公元620年,广州的高法澄、沈宝,同样前来投靠林士弘。结果这哥俩刚刚投靠林士弘之后不久,就被冯盎在背后来了一记背刺。这俩人的地盘,自然也都落入了冯盎的实际控制当中。 此时的林士弘,虽然恨透了冯盎,但却对冯盎无可奈何。如果直接严惩冯盎,肯定会让冯盎直接倒戈相向,投靠其他割据势力。到时候给林士弘来一个腹背受敌,林士弘更加难受。所以最后,林士弘只能眼睁睁看着冯盎吞并了属于他的地盘,却依然无可奈何。 在林士弘故步自封的这几年里,天下已经发生了很大的变化。原本庞大的隋帝国,已经彻底土崩瓦解,各地群雄纷纷自立为王。另外,李唐政权此时也已经彻底崛起,并且陆续击败了薛举、刘武周、王世充、窦建德、萧铣等强敌。连续打败这几个敌人之后,李唐政权已经统一了整个北方,而且控制了蜀地,统一天下之势,已经势不可挡了。 到了这个时候,林士弘虽然依然能够保持政权的完整性,但谁都看得出来,用不了多久之后,他也会被李唐政权消灭。 萧铣被李唐政权击败后,林士弘靠着收拢萧铣的残兵,倒是发了一笔小财,手下的兵力也有所恢复。但这些增长,和李唐政权那边比起来,实在是不值一提。很快,当李唐政权彻底吞并了萧铣的地盘之后,林士弘就成了南方仅剩下的唯一一条大鱼了。 此时的林士弘,也不是没想过要和李唐政权打一仗,试试李家的斤两再说。可惜还没等双方开打,他麾下的好些手下,干脆就直接带着自己管辖的地盘,投降了唐朝。后来没办法,林士弘只能让自己的亲弟弟领兵,前去和唐军战斗。结果一战之后,林士弘的弟弟战死,最后一支精锐军队也被打没了。 到了这一步,林士弘手上其实已经没什么牌了。除了向李唐政权投降之外,几乎没有任何办法。然而此时的林士弘,就算是投降都不一定能保住自己。因为在他之前,几个投降的割据枭雄,基本上都被李渊一刀砍了,或者用各种手段干掉了。所以林士弘投降之后,又不敢真的前往长安,所以只能往深山老林里跑。进了深山老林之后,大概是因为水土不服的原因,没过多久,林士弘就病逝了。 就这样,历史上唯一的一位林姓皇帝,就此走完了他的一生。 回顾林士弘的一生,我们不难发现,林士弘的很多经历,真的和几百年之后的陈友谅,高度相似。那为何林士弘在历史上就没掀起多少浪花,而陈友谅则更为有名呢? 真正的原因,其实就只有四个字:时代不同。 隋朝末年的时候,世家门阀的势力极为强大,这一点和元朝末年的时候,是截然不同的。在隋朝末年,想要真正有所作为,就必须要得到那些士族的支持才可以。林士弘出身底层,虽然能够割据一方,但他的出身注定很难得到那些士族的认可。那些士族不来投靠他,导致林士弘麾下,严重缺乏人才,自然也就没法向外扩张了。 除此之外,还有一个很重要的原因在于,隋朝末年的时候,中国的政治中心和经济中心,都在北方,人口也是以北方居多。别看林士弘地盘很大,但他地盘内的人口数量,其实并不算多。而到了元朝末年,经济中心已经彻底南移,南方的经济和人口,都要更胜过北方一筹。所以占据同样地盘的陈友谅,势力才会远远超出几百年前的林士弘。 林士弘的故事,也告诉我们一个道理:很多人的强大,其实只是坐上了时代的电梯,被时代裹挟着向上而已。如果林士弘晚生几百年,生在元朝末年的话,那可能就是截然不同的结果了。不过,很多被时代裹挟向上的人,往往看不清自己,认为自己纯粹是靠自己的能力,走到了那个高位,从而会产生很多错误的判断。 用古代的话来说,这就叫贪天之功。 时代能轻易给你的,往往也能轻易拿走。做人,还是得心里透亮一点,知道哪些是自己的能力所得,哪些是时代带给自己的红利。只有真正认清自己的人,往往才能走得更远。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

今天趣历史小编给大家准备了:古代起义军如何获得补给?感兴趣的小伙伴们快来看看吧! 正所谓大炮一响黄金万两,无论是古代还是现代,统兵打仗都是一件十分烧钱的事情。要想维持一支一定规模的军队,不仅需要解决最基本的兵器、盔甲,还要解决人吃的口粮、马匹吃的草料、士兵的军饷、治疗伤病的药物等等一系列物资,这还不算士兵的伤残抚恤金、阵亡抚恤金等,只要军队一开拔,每天的开支都是天文数字。 如果是正规军,有政府在背后撑腰,只需要皇帝一声令下,完备的行政机构就会开始迅速运作起来,各地军户、驻军集结开拔,除自备武器装备以及口粮外,其余所需钱粮、武器装备等从各地府库当中调拨,如有不足的则进行采买、强征,即便国库不充盈,也可以通过各种合法和非法的手段获取粮草补给,维持军队开支。 但起义军不一样。中国历史上为什么会频繁爆发农民起义,尤其是历朝历代的末期,更是农民起义爆发最频繁的时刻,最根本的原因就在于:农民们被统治阶级剥削得活不下去了,横竖都是死,与其坐以待毙被不断剥削致死,倒不如拿起武器反抗死在战场上,运气好了兴许还能博得一个万户侯。 他们一无所有活不下去,自然也不可能带去多少财物维持开支。而且在足够强大之前,起义军时刻面临官军围剿,虽然中途会有流民不断加入壮大军队,却无法获得稳定的补给,如何解决军队开支就成了起义军领袖必须解决的头等大事。 第一种办法就是四处掠夺 起义大多发生在吏治腐败、民不聊生的时代,所以参加起义的老百姓们对于地主老财、地方官僚们是恨之入骨,他们的目的也很明确:抢钱、抢粮、抢一切。 所以当他们攻下一座城镇后,往往直接打开当地富户、官署的库房乃至直接进入当地百姓家中进行大肆劫掠,将当地劫掠一空之后迅速转移,直到打下下一座城镇,然后周而复始,如同到处肆虐的蝗虫。 这主要还是因为起义军缺乏有战略头脑的军事领袖人物,对于起义之后的战略发展方向没有很好的认知,加上时刻处于官军围剿之下,很难长期在某地常驻,无法获得稳定补给,因此经常出现那种四处掠夺最后灭亡的情况。 这也是大部分中国古代起义军常用的补给办法,如同蝗虫一般所到之处寸草不留,好处十分明显,可以让起义军保持机动性,但坏处也十分明显,起义军的军纪十分糟糕,不仅得罪了士绅官僚,更彻底得罪了本来支持他们的百姓。 同时这种方法也使得起义军的补给线十分脆弱,一旦官军提前坚壁清野进行全方位围剿,那么起义很容易就失败,无法长久。 隋朝末年的瓦岗起义就是靠着抢了隋朝的两大粮草才解决了最重要的粮草问题,得以长时间抗争。 唐朝末年的黄巢更是通过掠夺来进行补给的典型。黄巢义军虽然辗转全国各地打击唐军,给了腐朽的唐王朝最致命一击,但始终没有建立有效的根据地,而是一路走一路掠夺,为了保证军队补给甚至杀人做军粮。 而明朝末年李自成早期也采取这种掠夺的办法为起义军筹备补给维持开支,但在“四正六隅,十面张网”策略下溃不成军,最终遭遇失败躲入陕西东南的商洛山中,若非后来转变策略,恐怕也只会像他的前辈们那样最终在官军的围剿下惨败,更别说打下北京城,逼得崇祯皇帝自缢景山了。 第二种办法就是前期掠夺,后期转型正规军,建立根据地自给自足 这种办法也是历朝历代农民起义中比较常见的,那些能够坚持数年、十数年乃至成功开创封建王朝的起义军,往往都是采取这种办法。 西汉末年的绿林赤眉起义中,起义军前期便通过攻打城镇掠夺官署、大户的库房来充盈军需,他们的军纪非常好,严格禁止下属掠夺百姓,因此得到了百姓支持,军队物资补给也从前期的掠夺转为百姓支持,打得王莽大军大败而回。 只是起义军中缺乏有战略眼光的领袖,因此被刘秀等封建地主阶级攫取了胜利果实。 清朝太平天国运动期间也是如此,太平军在金田起事之后一路辗转作战,军队所获物资补给大多来自于对所到之地的掠夺,到后来建立自己的政权和根据地,除了继续实行集中财物的圣库制度外,也开始效仿清朝统治者对统治区域内的百姓征收苛捐杂税。 要说最成功的例子,自然就是朱元璋了。 元末阶级矛盾和民族矛盾的极端尖锐化,终于导致了红巾军起义。但早期红巾军获得粮草补给的做法跟失败的农民起义军没有区别,都以掠夺为主,而且军队在攻破城池后经常扰民滋事,掳掠妇女,影响极坏,如果不加以制止,就会走上那些前朝的老路。 后来郭子兴病逝,属于朱元璋自己的部队才开始慢慢壮大。他在浙西驻扎期间采取了学士朱升对他平定天下战略方针的意见,“高筑墙,广积粮,缓称王”,并在攻占应天后开始推行屯田法,开垦土地兴修水利,并下令不再征收“寨粮”,以减轻农民负担,得到了百姓的广泛支持,最终赢得胜利,建立大明王朝。 第三种办法,就是得到老百姓普遍支持,由老百姓提供给养 这种其实往往是一支起义军最开始获得给养的办法之一。 因为历朝历代的农民起义军一开始的时候都是由那些没有活路的农民组成,他们打出的口号,往往都是“天下一家,同享太平”、“无处不均匀,无人不饱暖”、“吾疾贫富不均,今为汝等均之!”、“迎闯王,闯王来了不纳粮”等带有非常浓厚的希望建立一个人人温饱、人人平等没有剥削的和平世界的愿景。 这种想法恰恰也是当时很多贫苦百姓内心最真诚朴实的愿望,他们希望自己参加起义之后可以建立这样的美好世界,即便因为各种原因没办法亲自参与,也往往会拿出家中的粮食等物资来资助起义军。 刘邦斩白蛇起义之时,就得到了沛县百姓的支持,推举他为沛县县令、沛公,而刘邦也确实做到了对占领地的秋毫不犯,军队纪律也十分严明,凡是进城不许烧杀抢掠,得到百姓爱戴支持,最终成功夺取天下。 当年李自成在起义早期,往往也是如同蝗虫一般跑到哪就吃到哪,但在明军“四正六隅,十面张网”策略下遭遇失败,张献忠兵败降明,李自成在渭南潼关南原遭遇洪承畴、孙传庭的埋伏被击溃,带着刘宗敏等残部17人躲到陕西东南的商洛山中,若非清军入侵,恐怕李自成就得成为明军刀下亡魂了。 后来李自成趁明军主力在四川追剿张献忠之际入河南,收留饥民,开仓赈济,并喊出了“均田免赋”的口号,一改蝗虫流寇的作风,得到百姓大力支持,这才得以推翻明朝统治。 可惜李自成的大顺军在打下北京之后原形毕露,在京城中大肆烧杀抢掠,军队内部严重分化,争权夺利严重,最终败于清军,就连李自成自己也被当地民兵武装杀死。 正所谓兵马未动,粮草先行,一个好的后勤工作是一支起义军能否成功的关键因素。而后勤工作的好坏,也往往与百姓支持息息相关,历史上那些成功的起义,往往都是得到了老百姓的大力支持,那些失败的,也往往跟失去百姓支持密不可分。 正所谓得民心者得天下,一个失去百姓支持的政权,即便再兵强马壮,又能够坚持多久呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明朝,中国历史上的朝代,明太祖朱元璋建立。还不知道的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 明末崇祯年间,明朝军队和关内的农民起义军鏖战十数年。 期间,有明军将领投降农民起义军,转身成为推翻明朝的急先锋。 同样,也有农民起义军将领被明朝招安,转身拿起刀枪,砍向曾经在一起大碗喝酒、大块吃肉的兄弟。 实际上,大多数农民起义军领导人或多或少都有过投降明朝的经历。 张献忠、罗汝才都被明朝成功招安过。 包括两任闯王高迎祥、李自成也有过在车厢峡投降的经历。 不过,这些明朝眼中的巨宼们,所谓的投降,或被招安全是虚假的,只是形势不利时的骗局。 他们注定跟明朝走不到一块去,等到形势好转,他们马上就会翻脸,继续造反。 如在崇祯七年的车厢峡之战时,农民起义军在各位大小领导人的率领下,不过短短数天时间,就玩了一出从投降到翻脸的把戏。 当然,也有部分农民起义军中的著名头目投降明朝后,甘心为明朝作战,并且在明朝军队中混得不错。 一:高杰 要说投降明朝的农民起义军将领中,最知名的,莫过于高杰了。 他不但主动向明朝投降,还全力为明朝剿灭农民起义军效犬马之劳,一点不给自己留后路。 原因就一个,他给李自成戴了绿帽子。 《明史·高杰传》中记载: 高杰,米脂人。与李自成同邑,同起为盗。崇祯七年闰八月……自成妻邢氏武多智,掌军资,每日支粮仗。杰过氏营,分合符验。氏伟杰貌,与之通,恐自成觉,谋归降。次年八月遂窃邢氏来归。 他和李自成是同乡,早年一起造反,也能带兵打仗,这要是顺利混到大顺朝建立,地位估计不会比刘宗敏差。 可惜,他勾搭上了李自成之妻邢氏,不投降明朝,二人的关系被发现的话,就只能等死了。 高杰投降明朝后,一直奋斗在明军跟农民起义军的战场上,从军中的中级将领做起,至崇祯十七年时,已经官至总兵。 崇祯朝灭亡前后,不少以前农民起义军出身,投降明朝的将领又向李自成投降,可高杰怎么都不可能投降李自成,只能死硬到底。 南明弘光朝成立后,高杰因拥兵数万,被南明朝廷封为兴平伯。 高杰摇身一变,成了南明江北四镇之一,驻军在南明对抗清军的最前线徐州。 他一度想趁着李自成被清军击败,中原地区无强兵镇守,试图帮助南明收复中原失地。 但高杰在起兵前,去跟早已暗中投降清朝的总兵许定国见面时(许定国当时驻扎在归德府境内,高杰要恢复中原,大军必须走归德府,需要许定国配合),被许定国杀害。 高杰死后,余部数万人本可以继续被南明朝廷所用,但当其妻邢氏希望到江北督师抗清的南明首辅史可法收高杰之子为义子时,却被史可法毫不犹豫拒绝了。 并且,史可法提出了让高杰之子拜宦官高起潜为义父的建议。 史可法的这一行为,让高杰的遗孀和部将们心寒,他们终于知道,南明朝廷不会把他们视为自己人。 不久后,清军多铎部南下伐明时,高杰余部向清军投降。 二:白广恩 白广恩在崇祯朝初期跟随大盗“混天猴”造反作乱,后被明朝三边总督洪承畴击败,然后投降。 白广恩投降明朝的时间很早,大概在崇祯四年左右就投降了,又在剿灭农民起义军的战争中立下不少功劳,到崇祯十三年时,他已经在明军中官居蓟州总兵的高位。 崇祯十四年,白广恩被洪承畴任命为援剿总兵,跟随洪承畴一起参与了“松锦之战”。 当年八月,当明军形势不利时,白广恩紧随吴三桂等,率部逃离战场,致使洪承畴所部明军被清军包围在松山城中,“松锦之战”的结果是明军大败。 “松锦之战”时,白广恩跑出来了,但他的儿子白良弼却被清军俘虏。 清朝让白良弼写信劝说白广恩投降,他没有回复也没有拒绝,给自己留下了一条后路。 此后,白广恩跟随孙传庭迎战势力大涨的李自成,崇祯十六年十一月,李自成攻陷潼关,孙传庭败亡,白广恩向李自成投降。 白广恩的投降,对李自成来说是一大利好。 因为,他大概是首个向李自成投降的明朝总兵,加上白广恩也有农民起义军的基因,于是“自成大喜,握手共饮,封桃源伯。” 在李自成麾下作战时,他帮助李自成招降过明朝总兵陈永福跟姜镶,也算是立了不少功劳。 但李自成败亡后,白广恩又投降了清朝,反正他儿子在清朝做官,早就铺好了路。 白广恩其后事迹不详,在清军征讨南明的战争中没看见他的身影,应该是主动卸下兵权,获得善终。 三:王光恩 王光恩是明末农民起义军早期领导人之一,有个绰号叫“花关索”。 他投降明朝的时间是在崇祯十一年,当时,张献忠、罗汝才等一批农民起义军头目集体接受明朝的招安,王光恩也在其中。 崇祯十二年,张献忠复反,但王光恩却拒绝再次反明,并表示:“大丈夫各立门户,今献忠反,吾辈亦反,是出其裤下,吾不为也。” 因此,他被明朝看重,不但官位升到总兵级别,还委派他镇守连接湖广和四川的要地勋阳。 崇祯朝的最后两年中,李自成多次攻打勋阳,都没能在王光恩手上占到便宜。 南明弘光元年,王光恩跟随明朝勋阳巡抚徐起元一起向清朝投降,后因其弟王光泰(为“夔东十三家”之一,坚持抗清到康熙二年,才被迫降清)起兵反清被清朝杀掉。 四:惠登相 惠登相是明末农民起义军早期领导人之一,绰号“过天星”。 惠登相早期一直跟随农民起义军中的罗汝才部征战,崇祯十一年,罗汝才接受明朝招安时,他也跟着被招安。 崇祯十二年,罗汝才复反,惠登相也跟着复反。 崇祯十三年,惠登相再次向明朝投降,当时惠登相所部被明将左良玉击败,走投无路之下,被迫向左良玉部投降,《明史·左良玉传》中记载: 七月,良玉乘胜击过天星,降之。过天星者,名惠登相…… 随后,惠登相就一直隶属左良玉,“遂始终为良玉部将”,跟随左良玉征战在湖广地区。 到崇祯十六年时,惠登相已经官至明军总兵,一度在自己镇守的地方击败过李自成。 南明弘光元年时,惠登相病死。 五:刘国能 刘国能是明末农民起义军早期领导人之一,绰号“闯塌天”。 根据部分史料的记载,他似乎还是个读书人,或许也因为这个原因,他向明朝投降的心思还是很浓厚的。 崇祯十一年,刘国能被明朝负责剿匪的总督熊文灿招抚。 当时,刘国能主动向熊文灿表示:“愚民陷不义且十载,赖公湔洗更生。愿悉众入军籍,身隶麾下尽死力。” 刘国能投降后,没有任何继续反叛的心思,在明军中从守备做起,跟随左良玉征讨农民起义军,因功升至副总兵。 崇祯十四年,刘国能在河南叶县被农民起义军俘虏,李自成试图说服他重新回到农民起义军的造反事业中来,被刘国能拒绝,随后,李自成将其杀死。 《明史·刘国能传》中记载: 初,国能为盗时,与自成、汝才辈结为兄弟。及国能归正,自成辈深恨之……城遂陷,被执。贼犹好谓之曰:“若,我故人也,何不降?”国能瞋目骂曰:“我初与若同为贼,今则王臣也,何故降贼!”遂杀之。 这样的忠臣,明朝自然要予以肯定,“赠左都督,特进荣禄大夫,建祠。” 六:李万庆 李万庆是明末农民起义军早期领导人之一,绰号“射塌天”。 李万庆的人生经历很复杂,他早前算是农民起义军中的顽固分子。 崇祯十一年,农民起义军势微,张献忠等一大批农民起义军领导人集体接受明朝招安时,李万庆却跟李自成一样,拒绝被招安,“迨十一年春,国能、献忠降,万庆等大噪而去。” 看他这架势,誓要将农民起义军的造反大业进行到底。 但仅仅过了一年,他就因战败向明军左良玉部投降。 当时,左良玉害怕李万庆这个顽固分子是假投降,还派刘国能去辨别真伪,李万庆为表明真降之意,主动献上投名状,《明史·李万庆传》中记载: 万庆等在赤眉城四平冈,依山结垒请降。良玉虑其诈,谋之文灿……良玉遣国能以二十骑往侦,且谕万庆降。万庆驰见,输情国能,遂执许州叛党于汝虎以降,处内乡城下者四千人。 于是,这位崇祯十一年时,大家伙都投降时,他却坚决不投降的顽固分子,到底是投降了明军。 此后,李万庆也没有再反叛的心思,一心为明朝效力,官至副总兵。 崇祯十五年,李万庆跟随文臣汪乔年一起征讨农民起义军,于河南襄城县战死。 李万庆死后,在明朝获得的待遇略低于刘国能:“赠都督同知、荣禄大夫,立祠襄城。” 七:马进忠 马进忠是明末农民起义军早期领导人之一,绰号“混十万”。 他在崇祯十二年时,因被明军击败,被迫向左良玉部投降,其后,一直跟随左良玉部作战,征讨农民起义军。 南明弘光元年,左良玉病死,马进忠跟左良玉的儿子左梦庚意见不合,于当年脱离左梦庚部。 马进忠一度假降于南下追击李自成的清军阿济格部,不久后,又找机会脱离清军,开始了后半生的抗清事业。 南明时期,马进忠陆续跟随堵胤锡、何腾蛟、李定国、孙可望等名臣、名将一起抗击清军。 虽然抗清大势不如意,但马进忠也是屡立战功,信念更是坚定不移,至永历朝时,他还被永历皇帝授予汉阳王的郡王爵位。 南明永历十二年时,马进忠病死。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

归义军最后是被西夏吞并的曹玮用兵。 唐宣宗大中二年(公元851年),河西大族出身的张议潮领导沙州汉人起义,驱逐吐蕃势力后,消息传回了唐都长安,中原人心为之一振。失去了六十年的河西走廊终于回归唐土。 宣宗皇帝听说后,也是十分振奋,便下旨设置归义军,治所就设在沙州,首任归义军节度使由张仪潮出任——这就是归义军的来由。 关于归义军,这里需要解释一下:张议潮鼎盛时期,其地盘基本涵盖了河陇地区(现在的甘肃省),将整个河西走廊完全打通。所以实际上,张仪潮应该担任河西节度使,在凉州坐镇才合适。并且张议潮也一直对内自称为河西节度使,河陇百姓们也是这么称呼他的。但由于唐朝不信任归义军,对张仪潮这支从吐蕃人手里独立出来的新势力也心存芥蒂,便拒绝授予其为河西节度使,才给了他归义军节度使的称号。 这就好比说,以张仪潮的地盘和功绩应该封他当甘肃省长,让他到兰州办公才对,但朝廷担心整个河陇地区都归了张仪潮,就只是封了他一个敦煌市长,让他在敦煌办公。当然这也是正常现象,当时藩镇割据,朝廷不信任所有藩镇,不单是针对张仪潮一个人。 面对唐廷的怀疑,张议潮非常深明大义,他一面向朝廷进贡珍宝,一面派出大哥张议潭入长安,作为人质,表明自己的心意。同时他还把自己刚刚打下来河西重镇武威主动送给了朝廷。(武威就是当年的河西节度使驻地凉州,张仪潮送给唐朝才一年,唐军就又弄丢了,从此再也没收复) 后来大哥张议潭病死,张议潮便亲自前往长安做人质。而归义军的实际统治权,张仪潮则更深明大义的交给了大哥张仪潭的儿子张淮深接任。(张仪潮最后病死于长安) 张淮深执掌归义军时期,吐蕃人一直对失去河西陇而耿耿于怀,同时西域的吐火罗人在西域待不下去,往河西走廊迁徙,于是这两股势力便凑在了一起,蚕食归义军领地,令张淮深非常头疼。 后来甘州回鹘脱离归义军,这让张淮深更是头疼不已。 虽然张淮深不断地率军向甘州发起反攻,并杀死了甘州回鹘可汗,但是却不能将他们连根拔起。而唐廷此时历经黄巢起义,全国藩镇全独立了,唐廷对势力强大的归义军非常害怕。于是唐朝就想了个馊主意,让甘州回鹘牵制归义军,让他们都没精力打自己的主意。唐朝对甘州回鹘的默认,这无疑是给了归义军一记巨大打击。让归义军失去了利用大唐这个“金子招牌”讨伐回鹘人的便利。 如果说归义军的压力只限于外部,那就罢了。当时归义军最大的问题,在于内部。 由于张仪潮有儿子,所以张淮深就要面临要不要把节度使位置还给自己的堂弟张淮鼎的选择。张淮深没处理好这个问题,后来他就死在了自己人手上。 关于张淮深之死,历史上有不同说法,根据宋朝人编写的《新唐书》记载,认为是张议潮女婿索勋杀的;但当代有学者认为,应该是唐廷赐死的,或是李茂贞发兵杀死的。由于存在不同说法,这里就不深究了。 张淮深死后,张议潮的儿子张淮鼎接任节度使之位。他在位置上只待了两年即病死,临死前托孤索勋,让他扶立自己的儿子张承奉接位。但索勋辜负了张淮鼎,他自立为归义军节度使,引起了张议潮第十四女、李明振之妻张氏(索勋的小姨子)的不满。 于是在公元894年,张氏派三个儿子杀死了索勋,拥立张承奉为归义军节度使。张承奉即为第五任归义军节度使。 张承奉接任后,先是推翻了欲把自己当作傀儡的姑妈和姑父,紧接着东征西讨,欲恢复爷爷张仪潮时期的荣耀。但是张承奉的扩张非常失败,他当时一面向西域打,进攻西州回鹘,一面又向东面扩张,打甘州回鹘,结果他两头都没打下来,反被两面夹击,被揍得很惨。 公元904年,朱温杀唐昭宗,并策划了“白马驿大屠杀”。这件事让很多节度使都非常不满。归义军是唐朝册封的藩镇,张承奉和其他地方的节度使一样,也非常不满朱温的大权独揽。因而在唐朝灭亡的前一年,归义军就独立了。 公元906年,张承奉自立为王,自称“白衣天子”,把归义军改为“西汉金山国”。 PS:“西汉”的意思是“西部汉人”,“金山”的意思是敦煌西南的金鞍山。“西汉金山”合起来的意思就是西部的汉人在敦煌建立的国家。 张承奉的这个举动,可能是想利用自己称王的号召力,凝聚内部民心,以便同甘州、西州两回鹘相抗衡。但是自立为王,显然不是一步好棋,因为唐朝当时还未灭,甘州回鹘可以借“背叛朝廷”为理由,攻击归义军。而且张承奉自立为王,不向朱温称臣,也得罪了朱温。 公元911年,在后梁朱温的支持下,甘州回鹘猛攻归义军。张承奉不敌,被迫与甘州可汗签订了屈辱的城下之盟。 当时甘州回鹘的可汗狄银逼迫金山国的宰相和高僧向他下跪,还侮辱性地要求张承奉出城亲自下跪,让他认可汗为父。最后张承奉只好狡辩称,可汗应该先跪拜他的父亲,才能接受他儿子的跪拜。由于当时可汗的父亲不在场,所以此事暂时作罢。 这起事件后,归义军元气大伤,沙州军民人口伤亡惨重,郊外的农田和果园被焚毁,灌溉系统也被破坏严重。不过张承奉还是不死心,他虽然被迫废了西汉金山国,但仍然以敦煌王自居。 后来张承奉病死,由于他没儿子,而且张氏也确实没资格继续坐节度使的位置了,所以张承奉死后,沙州大族就公推曹议金为节度使,接过了张氏的权柄。 曹议金接任后,他意识到作为领土狭小、缺乏战略纵深的绿洲邦国,以强硬的方式打击四周外族是不理智的,也是不划算的。并且将原本的藩镇强行升级为王国,这不仅在政治上把自己树立成了靶子,同时对领土控制权的渴求又缺乏应有的实力基础。可谓是没实力还要强行装叉的典范。 所以,曹议金接任后,他第一时间就废除了敦煌国号,改回了归义军,并奉中原王朝为宗主国。 此后,不管中原谁当家,曹氏控制的归义军政权都派使者去称臣纳贡,主动请封。 当然了,只巴结中原王朝还是不够的,毕竟归义军的头号大敌是甘州回鹘。当年甘州回鹘可汗放了狠话,只要归义军赶走出敦煌地界,就血洗敦煌城。所以曹议金时期,他积极和周围民族改善关系,比如他就曾把几个女儿嫁给了甘州回鹘的可汗和于阗王,给各国领导人当老丈人。 曹议金死后,儿子曹元德接任,此后又传了六代,分别是曹元深、曹元忠、曹延恭、曹延禄、曹宗寿、曹贤顺。 其中曹元德、元深、元忠是三兄弟,都是曹议金的儿子,元忠死后,大哥曹元德的儿子曹延恭即位。曹延恭死后,其小叔曹元忠的儿子曹延禄即位。 曹延禄时期,归义军再次和甘州回鹘发生大规模战争,这引发了民众极度不满。因为归义军和甘州回鹘已经快一百年没打仗了,所以归义军内部就发生了兵变,曹延禄被曹延恭之子曹宗寿杀死,曹宗寿在同时获取了北宋和辽国的承认后,出任归义军节度使。 值得一提的是,曹宗寿时期,西夏已经在西北崛起,但因为有甘州回鹘在东面挡着,而且当时党项人也确实打不过甘州回鹘,所以归义军当时还没有受到西夏的挤压。 不过甘州回鹘人的游牧气息很重,始终无法建立有序的统治秩序,内部四分五裂。而西夏人的势力不断壮大,最后以小吞大,反倒把甘州回鹘灭了。 甘州回鹘完犊子后,归义军知道党项人下一个就要对付自己了。当时的节度使曹贤顺到处求援,北宋、辽国、西州回鹘,周围能求援的全部求了一个遍,但这些大国都没有向他伸出援手。 宋仁宗景佑三年(1036年),党项军队大兵压境,归义军无力抵抗,只得投降,这个存在了170多年的政权,终为西夏所灭。

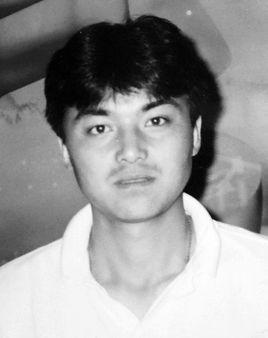

栾义军(1967年5月23日—2009年12月26日),广西柳州人,前中国足球运动员,在进入八一队后司职自由中卫,退役后栾义军曾担任八一队教练。2007年因不愿与王珀合作赌球被呼和浩特俱乐部强行解职。北京时间2009年12月26日中午12点左右,栾义军突发心肌梗塞去世,享年42岁。 目录 1基本资料 2运动生涯3生涯数据4生平记事 基本资料1 中文名:栾义军国籍:中国民族:汉出生地:广西省柳州市出生日期:1967年5月23日逝世日期:2009年12月26日身高:169cm体重:63运动项目:足球所属运动队:解放军八一队、北京国安队性别:男位置:中后卫场上号码:国安队:5号,八一队:4号、21号逝世原因:突发心肌梗塞 运动生涯2 栾义军1967年5月23日出生于广西柳州,在解放军八一队开始足球生涯,司职中后卫。1994年中国足球职业联赛第一年,栾义军租借到甲A的北京国安队,身披5号球衣,效力了一个赛季。1995年栾义军回到八一队效力,以八一球员身份参加了四个赛季的甲A联赛。1998年底,八一队降入甲B。栾义军仍随队效力。2000年,栾义军退役。退役之后的栾义军曾做过教练,也开过餐馆,后来投资失败。还曾在北京前卫体协一家半专业性质的俱乐部当教练。2007年,栾义军受邀来到呼和浩特执教,因为他拒绝带领球员按照王珀的指示打假球,曾和王珀发生过激烈争吵,栾义军一度摔门走人。最终上任两周的栾义军被王珀解职。2008年栾义军加盟了天津松江俱乐部,给主教练张效瑞当助手,主要负责球队的防守训练。2009年初,栾义军又回到了八一体工大队,着手新八一足球队的重建一事。2009年12月26日上午9点多,栾义军忽觉身体不适,随后家人将他送到 生涯数据3 赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2000八一振邦21中国221999八一振邦21中国251998八一振邦2117中国1131997八一振邦2121中国1101996八一振邦21181中国131995八一振邦1417中国191994北京国安515中国18 生平记事4 拒绝打假球被王珀解职2007年,栾义军受邀来到呼和浩特执教,该队球员至今记得当时栾义军曾和王珀发生过激烈争吵,栾义军一度摔门走人,因为他拒绝带领球员按照王珀的指示打假球,最终上任两周的栾义军被王珀解职。对于栾义军的突然离世,前八一队队友、北京宏登主帅张旭一度哽咽:“栾义军的身体一向不错,在八一队时我们关系就很好,前几天还听说他的消息,怎么人就这样没了?”国安俱乐部名誉董事长罗宁表示俱乐部将会去吊唁:“栾义军原来也是国安的队员,现在人走了,俱乐部肯定会尽最大可能去帮助做些事情。”为新八一队挑选小队员据栾义军一位朋友介绍,栾义军生前最大的心愿就是看到八一队重组,在去世前一段时间,他一直在为八一队重组的事情奔波。栾义军的妻子黄群原为国家体操队队员,曾获得第10届亚运会体操高低杠冠军,她还是女子团体冠军的中国队成员。夫妻两人一直都为中国的体育事业默默奉献。自从2003年八一足球队被正式撤编、不再属于