何振亚,男,1922年7月2日出生于江苏省盐城市,东南大学信息科学与工程学院博士生导师,IEEE Life FeIlow(终身会士),于2010年10月10日逝世。 目录 1基本资料 2简介3生平事迹4教学及学术 基本资料1 中文名:何振亚国籍:中国民族:汉出生地:江苏省盐城市出生日期:1922年7月2日逝世日期:2010年10月10日职业:电子信息学家,教育家毕业院校:北洋大学主要成就:IEEE Life FeIlow 简介2 何振亚,生卒年:1922-2010年,出生地:江苏盐城。电子信息学家、教育家、IEEE终身会士。东南大学信号与信息处理国家重点学科创始人和学术带头人之一,博士生导师,博士后科研流动站专家组组长、国家攀登计划重大项目首席科学家、美国纽约科学院院士、国际电气电子工程师协会终身院士(IEEElifeFellow)。武汉大学、山东大学等12所高校兼职教授,同时还担任中国神经网络委员会副主席、全国信号处理学会副主委等。他在东大任教50余年,培养出大批高水准人才,其中博士后15名、博士48名、硕士65名。教学质量优秀,获省级一等奖,国家级二等奖。编著14本,获国家级优秀教材(图书)优秀一等奖两项,部省级特等奖一项、一等奖一项。发表论文近600篇,在国际刊物及学术会议上发表论文约一半获得国际神经网络学会颁发的神经网络研究领先奖等七项。承担国家级项目30余项,获国家、部省级奖逾20项。1999年,获教育部科 生平事迹3 何振亚,电子信息学家,教育家,国家攀登计划重大项目认知科学首席科学家,国际学术组织IEEE终身院士(LifeFellow),我国数字信号处理领域的开拓者和奠基人之一。他长期结合指导博士系统深入地研究了自适应信号处理和神经网络智能信息处理,取得一系列创造性理论研究成果,如首次解决了RLS自适应滤波理论中数值长期稳定性和二维SAR模型参数递归最小二乘估计这两个国际难题,提出了神经、混沌、模拟和进化计算以及信息科学集成的神经计算科学理论新构架。他领导的12所高校112位教授学者开展的神经网络攀登项目研究,取得了多项创新性的和突破性的成果,达到国际先进水平,获教育部科技进步一等奖,对我国神经网络研究的发展起了很大的推动作用,并受到国际同行学者的推重。何振亚从教50年为国家培养大批高水准人才,其中博士后20名,博士50名,硕士65名,出版著作15种,发表论文600余篇,获国优教材奖等多次。何振亚,19 教学及学术4 五十年辛勤耕耘精心培育科技人才何振亚在教育战线上五十余年如一日,辛勤耕耘,竭智尽力地精心培育科技人才。1953年起,他主讲“无线电基础”课程,他经常是每学期讲授两门课程,每年指导毕业设计5~8人,经常是同时讲两个大班(每个大班学生约130人)的“无线电基础”课,一个大班的“脉冲技术”课。因而每周上课18学时,还要亲自批改各个大班中一个小班的作业、实验指导和辅导答疑,即使劳累得引发气管炎而咯血时他也坚持边咯边讲课,从不耽误上课。何振亚无论上新课或老课,总是认真备课,自编讲义,精写教案,以致把全部内容吃透到滚瓜烂熟的程度,因而形成了他讲课的独特风格,就是从不带书本和讲稿上课堂,一支粉笔在手,边讲边写,严谨流畅,诱导生动,包括冗长的数学公式推导,电路图、波形图的分析,都是信手写来,思络清晰,声音洪亮,板书清整,全体学生在惊赞之余鸦雀无声,全神贯注地边听边记,课堂效率很高,受到历届受业学生的崇敬,同

何振,字仲达,其祖辈原居东莞大汾乡,后迁莞城河唇坊。幼年入学塾读书,与陈铁军等为书友。后参加新式军事训练,1908年,任虎门要塞水师营教练官,并与同乡莫纪彭、黄侠毅等加入同盟会。 目录 1基本资料 2 基本资料1 中文名:何振别名:字仲达国籍:中国民族:汉族出生日期:1888逝世日期:1975信仰:三民主义 2 1911年秋,香港同盟会决定策动香山县的前山(今属珠海市)新军起义,由黄侠毅、莫纪彭、何振负责组织,设机关于香港黄泥涌和澳门南环两地,新军营长任鹤军前来议定策反接应。11月5日,何振、黄显庭、张志林从澳门潜入前山,匿于新军一哨所内,当晚率哨兵数十人进攻标本部,前山新军全部反正。新军改编后,任鹤军为司令,何振为副司令,莫纪彭为参谋长。1912年2月12日,清帝退位,翌年,何振以率虎门守备队驱逐亲袁世凯的广东都督龙济光有功,升任为粤军第一军独立团上校团长。1922年,何振被委任虎门要塞司令。当时陈炯明背叛孙中山,为占领虎门,封锁珠江口,密令其心腹驻军师长王凤伦诱擒何振,接管了虎门各炮台;同年6月15日,陈炯明又密令叶举、洪兆麟炮轰总统府。事后,众人指责何振失职,孙中山曾说:“何振年轻历少,怎算得过陈炯明?”直到叛变平息后,何振才获释,之后他同家人隐居澳门。1930年曾出任增城县长。建国后移居香港

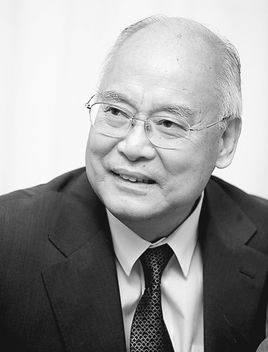

何振梁,1929年12月出生于江苏无锡,祖籍浙江上虞。1954年加入中国共产党,1955年起从事体育工作,在国家体委搞国际联络工作。曾任中国奥委会名誉主席,国际奥委会委员,国际奥委会文化和奥林匹克教育委员会主席,第29届奥林匹克运动会组织委员会顾问、执委。2015年1月4日15:50分,何振梁先生因病逝世,享年85岁。同日,国际奥委会主席巴赫要求国际奥委会旗帜为其降半旗3天,以此纪念其对体育事业的卓越贡献。2015年1月10日,何振梁遗体告别会在八宝山公墓东礼堂进行。 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4主要著作5申奥讲稿6人物评价 基本资料1 中文名:何振梁外文名:He Zhenliang国籍:中华人民共和国民族:汉族出生地:江苏省无锡市出生日期:1929年12月逝世日期:2015年1月4日职业:体育外交家毕业院校:震旦大学电机系信仰:共产主义主要成就:新中国体育事业的先行者 为北京申办奥运会成功奠基代表作品:《何振梁——五环之路》《何振梁申奥日记》祖籍:浙江省上虞县(今绍兴市上虞区) 人物生平2 1929年12月出生于江苏无锡,祖籍浙江上虞。1938年,何振梁随全家搬到了上海的法租界,转读教会学校。1939年至1946年在上海中法学堂(解放后改名上海市光明中学)学习。1950年毕业于上海震旦大学电机系。同年到团中央对外联络部工作。1952年作为中国体育代表团成员参加在芬兰举行的第十五届奥林匹克运动会。1953年年底,何振梁与当时同在团中央工作的梁丽娟结婚。1954年加入中国共产党。1955年起从事体育工作,到国家体委搞国际联络工作。1964年起历任中国体操协会副秘书长、中国乒乓球协会秘书长、中华全国体育总会秘书处主任、中华全国体育总会副秘书长、中国奥林匹克委员会副秘书长、国家体委司长、中国奥委会执委、中华全国体育总会常委等职。1980年获国家体育运动荣誉奖章;他作为中国体育代表团副团长参加在美国普拉希德湖举行的第十三届冬季奥林匹克运动会。1981年10月2日,在国际奥林匹克委员会第八 主要成就3 何振梁为中国体育事业的发展作出了重要贡献,也代表中国对国际奥林匹克事业的发展作出了突出贡献。以自己在国际奥委会工作多年确立的地位、威望和影响,加上他优秀的人品和出色的语言能力,何振梁为北京申办2008年夏季奥运会成功发挥了极其重要的作用。 主要著作4 《何振梁——五环之路》一书由何振梁夫人、《人民日报》资深记者梁丽娟撰写。全书以回忆录的形式,集中记录了中国奥委会名誉主席、曾任国际奥委会副主席、国家体委副主任何振《何振梁申奥日记》一书封面书中首次详实披露了包括20世纪50年代在国际体育组织中反对“两个中国”、60年代创立新兴力量运动会、70年代争取恢复我国在国际奥委会中的合法席位,以及1990年举办第11届亚运会和北京申办2000年、2008年奥运会等我国体育对外交往重大事件的内幕细节。值得一提的是,书中在打破海峡两岸体育交往障碍等情节有独特的描述。《何振梁申奥日记》一书由何振梁先手亲笔完成,人民出版社出版。该书摘录了何振梁私人日记中与北京两次申奥有关的内容。该书从他的独特视角、真切感受,讲述了大量鲜为人知的工作过程,真实地记录了北京申奥的整个曲折、艰辛的历史进程及他本人的心路历程,反映了以何振梁为代表的申奥人锲而不舍、坚韧不拔的“精神”和 申奥讲稿5 1993年1981年,当我当选为国际奥委会委员并庄严地宣誓——我愿意竭尽所能为奥林匹克运动服务——的时候,我心中升起了一个愿望,就是看到奥林匹克运动会能在我的祖国——中国举行。我的命运与我祖国的命运紧密相连。我少年时,有过苦难的岁月。进入青壮年后,经历过艰苦的磨炼,也享受过取得成就的欢乐。中年后,改革开放迎来了祖国和我个人新的前景。我们深信,奥运会属于所有国家,既属于发达国家,也属于发展中国家。把举办奥运会的荣誉授予像中国这样的发展中国家,既将为奥运会开辟新的地平线,也将推动我们的发展进程。所有的申办城市都同样有能力办好2000年奥运会。但是,如果这个荣誉授予北京,我们将竭尽全力,使奥林匹克理想以前所未有的规模得到传播,并使奥林匹克主义的普遍性原则获得充分的体现。我们大家将因此共同达到新的奥林匹克地平线。谢谢!2001年主席先生、国际奥委会的委员们:无论你们今天做出什么样的选择,都将载入史册 人物评价6 何振梁帮助奥林匹克运动更加了解他的国家、中国人民和(其)杰出的文化。国际奥林匹克运动失去了它最热忱的大使之一。(国际奥委会主席巴赫评)何振梁是“职业政治家”,他“帮助中国重返奥林匹克运动”,并“帮助北京获得2008年夏季奥运会的主办权”。(国际奥委会评)何振梁谦和正直、渊博儒雅,当年申奥城市习惯为奥委会委员建立个人档案,以便投其所好行贿,盐湖城丑闻曝光后,何老的档案是一张白纸,被评价为“不可收买之人”。(杨华评)何振梁是新中国体育走向世界的见证人,曾被外国体育刊物评为全世界最有影响的十大体育领导人之一。(网易评)在很多人眼中,何振梁站在北京申奥成败的分水岭上,是一个无法忘记的标志性人物,外国一家体育刊物曾将他评为全世界最有影响的十大体育领导人之一。(新浪评)