三国(220年-280年)是中国历史上位于汉朝之后,晋朝之前的一段历史时期。这一个时期,先后出现了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权。那么下面趣历史小编就为大家带来关于蜀汉和东吴发生战争时,正是浑水摸鱼的良机,为何曹丕却错失良机的详细介绍,一起来看看吧! 就在夷陵之战爆发的前一年,即建安二十五年(220年)正月,曹操病逝,曹丕即位魏王。同年十月,曹丕迫使汉献帝禅位,篡汉称帝,是为魏文帝,汉朝至此彻底灭亡。连续发生两件关乎曹魏存亡的大事件,可想而知当时曹魏内部的动荡,这种情况下,曹丕必须首先稳定内部。 首先,曹丕被曹操立为继承人并非一帆风顺,虽然曹昂、曹冲两大对手先后去世,但曹丕和曹植之间还是发生了剧烈冲突。由于曹操曾一度犹豫不决,导致曹丕和曹植身边均形成了一股极强的势力,当时拥护曹丕的有贾诩、崔琰、司马懿、陈群、桓阶、邢颐、吴质等人,而拥护曹植的也有丁仪、丁廙、杨修、孔桂、杨俊、贾逵、邯郸淳等人。即使在曹丕已经被立为世子之时,魏讽还曾密谋过刺杀曹丕,可见当时斗争之激烈。 其次,虽然自东汉末年以来汉朝已经名存实亡,虽然经过曹操曾大肆打压甚至捕杀过汉朝重臣,但此时的曹魏内部却仍然不乏忠于汉室的重臣,这些人虽然迫于压力不得不接受现实,但心中却难免会有怨言。 正是由于以上两个因素,曹丕的皇位实际上并不稳固,正如《晋书宣帝纪》所载“魏武薨于洛阳,朝野危惧”,臧霸所部和青州兵擅自离去便是一个很危险的信号,直到将军内主要骨干全部替换成曹仁、曹休、曹真、夏侯尚,曹丕这才等于坐稳了位置。 曹丕继位之后,先是改革官制和选拔机制,缓和与士族之间的关系,另一方面则通过设立中书省,进一步集中皇权,并对曹氏宗族势力进行了严格限制。而这一切,都是为了稳定内部、坐稳皇位。 大部分认为曹丕放弃攻打东吴乃是错失良机,我并不这么认为,曹魏在夷陵之战所处的位置极为尴尬,不但没有办法与双方任何一方联手,而且夷陵之战的结束得太过迅速,也导致其根本来不及应对。 1、曹魏与蜀汉没有合作基础。刘晔建议曹丕联合蜀汉共分东吴,主要源于蜀汉乃是三方中最弱的一个,即使蜀汉吞并掉东吴一部分,也根本无力抗衡曹魏,这显然是有利于曹魏的。然而,这个提议却并不现实,原因在于曹丕和刘备先后称帝,曹丕接受禅位应为正统,但刘备却拥有汉室宗亲的身份,且双方均已汉室继承人的身份自居,这导致双方都不承认对方的地位,互相称其为“反贼”,这种两帝并存的局面在三国之前是从未出现过的,而这种局面已经使得曹魏和蜀汉失去了合作基础。 2、曹魏没有进攻东吴的借口。早在曹操时期,孙权便已经向曹操称臣,曹丕继位称帝之后,孙权依然主动称臣。在梁地并存的情况下,孙权的态度本就恨重要,孙权能够主动称臣,曹丕自然是极为高兴的,这一时期曹魏与东吴的关系显然要比蜀汉更为亲近。虽然东吴实际上处于独立状态,但名义上毕竟还是曹魏的臣子,在敌人进攻自己臣子的时候,曹魏非但不去帮忙,反倒进攻臣子,非但于理不合,且师出无名。 3、兵力调动困难,应对时间有限。从建安十六年(211年)开始,曹军主力便来回折返于孙权和马超两线,尤其是汉中之战后,曹魏主力便一直驻扎在陈仓、长安一线,曹操发丧之后夏侯尚又带着中原之兵护送曹操灵柩返回邺城安葬,曹丕就算想要进攻孙权,“西兵东调、北师南来”,短时间内抽调大军也并不容易,贸然兴兵伐吴显然不太理智。而且,夷陵之战在蜀汉章武二年(曹魏黄初三年,222年)正月至六月间,蜀汉和东吴一直处于相持阶段,直到火烧连营的出现,刘备迅速战败,双方决战的时间实在太过短暂,根本没有给曹丕反应的时间。 综上所述,由于各种因素的影响,曹丕没有趁机南下并非坐失良机,而是综合考虑各方面因素之后的结果。不过,曹丕也并非没有准备,他在长江中下游已经屯集了兵力,因而在夷陵之战结束,东吴主力尚未返回,且孙权再度反叛的情况下,魏国兵分三路立即对东吴展开了进攻,先后击败孙盛、大破吕范、火烧诸葛瑾,几乎攻下降临,若不是魏军突然爆发瘟疫,恐怕东吴已经危险了。而这也是东吴没有追击蜀汉,反而跑去求和的原因。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

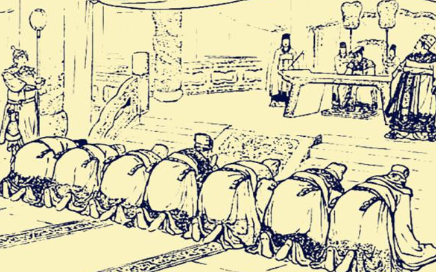

三国(220年-280年)是中国历史上位于汉朝之后,晋朝之前的一段历史时期。这一个时期,先后出现了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权。那么下面趣历史小编就为大家带来关于曹髦为何亲率数百人去攻打他的详细介绍,一起来看看吧! 其一,曹髦本身就是被司马家族的司马师扶植的,早已没有实权。 曹髦是魏文帝曹丕之孙,东海定王曹霖之子,正宗的曹魏皇族。本来曹魏帝位和曹髦没有半毛钱的关系,只是由于曹芳夺权失败,被司马师所废,才被选为皇帝继承人的。如果没有权臣,曹髦就是走狗死运了,他可惜的是,司马师和司马昭都是权臣,早已架空曹魏皇室。曹髦虽然贵为皇帝,还不如一个县令的权力大,自己手下无兵无权,什么事情都得看司马师的脸色办事。 如曹髦公元254年给予大将军司马师“入朝不趋,奏事不名,剑履上殿”的特殊待遇,公元256年封司马昭为大都督,奏事不名,假黄钺。曹髦当时的境遇还不如当年的汉献帝,只是一个傀儡而已,手下已经没有可用之人了。 其二,曹髦已经被司马昭亲信监视,动手没有胜算。 “剑履上殿”特权,意思就是可以佩戴宝剑上殿。一般情况下,文武大臣们朝见皇帝,必须手无寸铁,只有给国家做出特别贡献的大臣,才能享受到这项待遇。如萧何、梁冀、曹真、董卓、曹操等人都有过这项待遇。司马昭虽然两次推辞“剑履上殿”的特权,可是宫廷卫士早已换成忠于司马家族的人了,这才是司马昭推辞“剑履上殿”特权的底气所在。 如果曹髦想要在司马昭觐见时,除掉他,怎么也得找人商量吧,得找勇士动手吧。只要曹髦流漏出一丁点对司马昭的不满,司马昭很快就会知道。试想,曹髦这样的境遇,他还能成功吗? 现在,曹髦没有一个能够信任的大臣。如他招来侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业三个可能会帮助自己的大臣,结果其中就有两个向司马昭告密。《资治通鉴》中记载如下: 帝乃出怀中黄素诏投地曰:“行之决矣!正使死何惧,况不必死邪!”于是入白太后。沈、业奔走告昭,呼经欲与俱,经不从。 其三,即使曹髦侥幸杀掉司马昭,也无济于事。 即使曹髦在司马昭觐见的时候,侥幸除掉,他也很难收拾残局。因为司马昭代表的是整个司马家族及士族的利益,他只是一个代言人而已。司马师讨伐淮南叛乱,受到惊吓身亡,又出来一个司马昭。即使曹髦在司马昭觐见自己的时候,侥幸除掉他,也会出来一个新的权臣,如司马昭的儿子司马炎。 这时,还是司马家族掌握大权,他们会报复自己,进一步打压曹魏宗室。如北魏孝庄皇帝元子攸,使用计策,成功诱杀权臣尔朱荣和元天穆。他在除掉权臣尔朱荣后,却受到了尔朱家族最惨烈的报复,不久被尔朱兆俘虏北上,缢杀于晋阳三级佛寺。元子攸作为一代帝王,却被手下叛贼擒获,还被像拖死狗一样,给关押,最后被绞杀。 而曹髦的境遇还不如元子攸,他无兵无将,而司马家族铁板一块,得到了其他士族的支持。曹髦如果在司马昭觐见时,将其杀死,下场也可能和元子攸一样惨。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:刘备不攻打东吴,可否实现统一大业的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 关羽被杀之后,刘备打着为关羽报仇的旗号东征,想要夺回荆州,最终却失败了,间接的搭上了自己和张飞的性命。如果刘备没有讨伐孙权,结果会怎么样呢? 首先刘备打孙权并不一定是因为关羽被杀,毕竟刘备东征距离关羽被杀已经快两年了,而诸葛亮阻止刘备东征也很可能是演义中杜撰的。 当时蜀汉的情况是这样的,经过数年的经营,刘备认为自己可以有和孙权一战的实力了,打算夺回荆州,因此才出兵东征。毕竟在军阀混战的时候,弱肉强食,有实力了就要去攻打别人,才能夺取更多的资源。 在这个背景下我们回到题目中的假设,如果刘备没有讨伐东吴,最直接的影响就是刘备和张飞不用死这么早,刘备在西蜀积攒的部队也不会什么有损失。 那么刘备就只剩下北伐或者继续卧薪尝胆这两条路了。这里有个很关键的地方,就是如果刘备不讨伐东吴,孙权会不会归还荆州?荆州对刘备的重要性是很大的,有了荆州,刘备就可以两路大军北伐。 当时曹操已经死了,如果孙刘两家可以像之前一样共同讨伐曹丕,完全有可能赢得最终的胜利,再赶上司马懿被曹魏的内部打压,曹丕手下拿不出什么领兵的将军,而刘备这边还有张飞、黄忠、赵云,再加上诸葛亮,基本上还是刘备巅峰时期的阵容。 再看孙权。当时孙权手下和曹丕一样,没什么拿得出手的大将,黄盖、程普、甘宁、凌统都先后病死。打下荆州的吕蒙也英年早逝,周瑜,鲁肃等人也不在了,唯一一个名不见经传的陆逊还是孙权和吕蒙在打荆州之前发掘出来的。 所以说,当时的刘备看见这种局面有点膨胀也是正常的。不过当时的吴蜀联盟已经破裂,不可能再次合作。事实上当时的刘备是箭在弦上不得不发,再不打等过两年赵云、黄忠老了,蜀汉的战斗力就会直线下降。所以如果不打孙权,那么一定会打曹丕,而且还是刘备独自对抗曹丕。 结果显而易见,就算前期有优势,北方兵多地广,完全能耗死刘备,刘备也没有那么大的胃口(当时最好的选择就是持重兵一口吞下荆州)。而且就算之前打下来的地盘,刘备也守不住,最后只能退回汉中。 如果非要改变三国的重要转折点来改变蜀汉的结局,我认为应该是孙权不打荆州才对。 如果孙权不打荆州,一方面吴蜀联盟可以继续保持,双方不会产生巨大内耗。另一方面荆州在刘备手中能发挥更大的作用,别的不说,如果诸葛亮北伐是从荆州出发,历史的结局是不是会发生变化? 综上所述,刘备和他手下的诸葛亮都是聪明人,当时最好的选择就是攻打孙权,夺回荆州。其他选择在当时的背景下都不是最明智的,所以如果不打孙权,结局依然不会改变。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

对李隆基和李亨很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。李亨夺了李隆基的皇位,李隆基为什么不举兵讨伐叛乱的李亨? 李隆基无疑是中国古代,最留恋皇位的皇帝之一。 李隆基究竟有多么留恋皇位,我们来说几个事实。 其一,李隆基和他父亲李旦抢皇位。本来李旦皇帝当得好好的,但是李隆基和太平公主争了起来,争得不可开交。看到李隆基咄咄逼人的气势,李旦干脆把皇位让了出来,给了李隆基。也就是说,李隆基给李旦造成一种感觉,这个皇位,是李隆基发动政变,帮李旦抢回来的。因此,李旦必须尽快把皇位给李隆基。 (李隆基画像) 其二,李隆基和他的哥哥李成器抢皇位。李旦的嫡长子是李成器。本来,李旦如果想传位,就应该传给李成器。虽说李隆基在李旦夺位的过程中有功。但是有功也不应该成为继承皇位的理由啊。否则的话,嫡长子制在古代就失效了。但是李成器及时表示,自己不当皇帝,让李隆基来当皇帝。因此李隆基上台后,把李成器封为“让皇帝”。李成器为什么要及时让位?就是因为他看出李隆基的咄咄逼人,看出他对皇位的渴望。还有,李隆基封李成器为“让皇帝”,一个“让”字,也就给李成器定性了。意思是说,皇位是你让出来的,你别惦记啊。 其三,李隆基和他的太子李瑛抢皇位。由于武惠妃的谗陷,李隆基把李瑛的太子之位给废了。废了就废了,毕竟是自己儿子啊,犯不着让他死啊。当年李承乾确确实实造反了,李世民尚且没杀他呢?而且为了保护他,还坚决不把皇位给李承乾的竞争对手李泰。李隆基为什么后来竟然把李瑛杀掉了呢?可见,他多害怕有人夺他的皇位! 其四,李隆基和他的儿子李瑁抢皇位。武惠妃陷害李瑛,无非就是为了李瑁。当时李林甫也在极力推荐李瑁,还有其他大臣也在推荐。但是李隆基就是不把皇位给他。为什么?就是因为他看见李瑁有人推荐,害怕推荐人与李瑁合伙,害了他。不仅如此,他还把李瑁的老婆杨玉环抢过来,作为自己老婆,给予李瑁巨大的打击。 (杨玉环画像) 其五,李隆基和他的儿子李亨抢皇位。李隆基最后终于落实他的儿子李亨当太子。但是李亨当太子,李隆基没有少蹂躏他。本来他的养子王忠嗣是一员猛将,镇守着边关,很早就提出安禄山会造反。但是,由于王忠嗣和李亨关系亲近,李隆基不但不听王忠嗣的,还把他贬谪了。怕的就是害怕李亨联合边将,对他的皇位不利。此后还不断打击李亨,把李亨搞得做事犹豫不决,唯唯诺诺,没有任何决断能力。 从上面几点,我们可以看出,这个李隆基,对皇位真的是太留恋了! 然而,这样留恋皇位的人,当李亨跑到灵武,登基称帝,并且遥尊他为太上皇的时候,为什么他却什么也没做就同意了,并且还派人把皇帝的玺印,立刻就给李亨送去,表示对这件事的支持呢?难道他不再留恋皇位了吗? 其实,李隆基当时还是很留恋皇位的,这个心,他一直没变。就算他年迈了,但如果让他主动交出皇位,他是绝对不干的。当他逃出长安的时候,曾有过要传位给李亨的想法。但是他最终没有落实。到马嵬坡的时候,他有过这样的表示,依然没有落实。为什么不落实?就是因为他很留恋皇位。 所以,李隆基承认李亨夺位,并且把玺印主动交给他,显然是不符合他的内心的。那么李隆基为什么会承认李亨,而不是和李亨对着干呢? 其一,没人支持。 李隆基明白,李亨登基,不仅仅是李亨的想法,而是满朝文武,是天下百姓的想法。正是因为在他们的支持他,李亨才能登基成功。 李亨这个人的性格,李隆基再了解不过了。给他十个胆,他也不敢做造反的事情。但如果他被大家拥戴着,逼迫他上位,他也没有办法。 如果李隆基不答应,要和李亨对着干。那就是和满朝文武,和全国人民对着干。没有人再支持他,他能够干什么呢? (安禄山 其二,害怕负责。 李隆基当时对形势是比较悲观的。安禄山造反,最后把他逼得往四川逃跑,这一段他是经历过的。他认为唐朝是不太可能打败安禄山的。 如果唐朝最终失败了,安禄山统一了全国。那么,这个责任就得由李亨来负,而不是由他来负。安禄山要处罚,就只会处罚李亨,他的责任就小了。也就是说,李隆基这样做,其实是甩锅。 其三,不愿吃苦。 要带领唐军打败叛军,这是一项艰巨的工程。别的不说,就是鼓动各地节度使,协调各大臣之间的关系,就已经让他大伤脑筋了。 李隆基前期把朝廷事务搞得一塌糊涂,就是这件事没有协调好。再让他来做这个工作,他确实觉得有些无能为力,也有些灰心丧气。所以,李亨想干这件事,正好让他干,自己落得清闲,还得了个好名声,他何乐而不为呢? (参考资料:《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》等) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

前南斯拉夫的领土分成以下6个主权独立国家南斯拉夫为什么会解体: 斯洛文尼亚共和国、克罗地亚共和国、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚共和国、黑山共和国、马其顿共和国。 扩展资料: 1991年-1992年,斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那)、马其顿相继宣布独立,1992年4月27日南斯拉夫联邦彻底解体,由塞尔维亚和黑山两共和国组成的南斯拉夫联盟共和国正式宣告成立。 1992年4月7日欧共体承认南斯拉夫波黑共和国独立。同日美国宣布承认波黑、克罗地亚和斯洛文尼亚共和国独立。12日波黑穆斯林、克罗地亚和塞尔维亚3政党再次达成停火协议,然而15日,波黑武装冲突又起。在欧共体调解下,波黑冲突3方于23日再次签署停火协议,同日,塞尔维亚和黑山两共和国分别通过建立新的共和国家宪法草案。 1992年5月30日,联合国安理会通过第757号决议,决定对南斯拉夫联盟共和国实施政治、经济、军事等各个方面的全面制裁,以惩罚其派兵支持波黑和克罗地亚境内塞族的武装行动。由于制裁,前南联盟从一个中等发达国家退步为欧洲最为贫穷国家之一。 1995年,克罗地亚战争、波黑战争(波斯尼亚战争)结束,波黑塞族共和国和塞尔维亚克拉伊纳共和国战败。 继1999年的科索沃战争之后,塞尔维亚的科索沃自治省成为了联合国的保护国。虽然从法理上依然是南斯拉夫的一部分,并得到欧盟和美国外交担保,不支持科索沃独立,不会分裂南斯拉夫,但是实际上脱离了南斯拉夫以及塞尔维亚的管辖,并最终宣布独立,并立即得到欧盟和美国外交承认。 北约攻打南斯拉夫的原因? 北约攻打南斯拉夫的原因介绍: 1996年,阿尔巴尼亚族激进分子成立武装组织“科索沃解放军”,开始运用暴力手段的分离运动。面对阿尔巴尼亚族人的反抗,米洛舍维奇为首的南联盟和塞尔维亚当局采取强硬镇压措施,派遣大批塞族军队和警察部队进驻科索沃,试图消灭“科索沃解放军”。以美国为首的西方国家在欧洲推行政治,经济,外交,军事和意识形态的全面扩张战略,与坚持独立自主,维护国家统一的巴尔干国家南斯拉夫联盟共和国形成了尖锐的战略冲突。随着南联盟内部科索沃独立问题的出现,西方国家借机大举介入,导致双方矛盾全面激化。“科索沃解放军”与南军队冲突过程中造成严重人道主义危机,1999年3月24日,北约以“保护人权”之名,对南联盟发动了代号为“盟军”的空袭行动,科索沃战争爆发。北约借攻打南斯拉夫将俄罗斯彻底被挤出了东欧原有势力圈,苏联解体后,在东欧各国纷纷倒向西方、北约步步东扩的宏观背景下,南斯拉夫是东欧惟一尚存的与西方相对立、亲莫斯科的国家。加强与南斯拉夫的关系,对于保持俄罗斯在巴尔干和东欧的存在,进而影响整个欧洲,具有重要的意义。拓展资料南斯拉夫,1929年-2003年建立于南欧巴尔干半岛上的国家,以从奥斯曼土耳其帝国独立的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础,经两次巴尔干战争及第一次世界大战,击败奥斯曼土耳其帝国、奥匈帝国及周边诸小国,吞并原来从属于此二帝国的各弱小民族聚居地而形成的国家。