公元854年,年方二十岁时登科第入仕为士。唐僖宗时,官至朝廷金紫光禄大夫,掌灵台地理,主管宫廷建筑、重要寺庙的规划布局,以及天象观察、皇族祭祀等职。公元875年黄巢兵起,880年京都长安陷落。为避兵祸,杨公私携御库秘籍《郭璞·葬书(禁中玉函秘书)》逃离长安。 目录 1基本资料 2人物简介3人物生平4历史影响5主要著作6理论摘要 基本资料1 中文名:杨公外文名:YangGong别名:叔茂,杨筠松,杨救贫,杨贺国籍:中国唐朝出生地:窦州出生日期:公元834年逝世日期:公元904年职业:皇族祭祀信仰:道教主要成就:风水宗师代表作品:青囊经嫡系传人:杨钧淇杨公公司:易顺堂 人物简介2 杨公,字筠松,号救贫(另有称号叔茂)。经考,杨公生于公元834年,卒于公元900年。杨公天资聪慧,少年悟性异常。始收徒讲学。杨公潜心二十余年,研究、发展、实践并传授堪舆秘术,匡真扬善,救贫扶弱,德艺双馨,声名鹊起,遐迩闻名,故能流芳千古,佳誉永驻。故称之为中国风水宗师。《江西通志》载:“筠松,窦州人。唐·僖宗朝国师,官至金紫光禄大夫,掌灵台地理事。黄巢破京城,乃断发入昆仑山。步龙一过虔州,以地理术行于世,称救贫仙人是也,卒于虔,葬于中药口。”《钦定四库全书》子部“提要”又载:“筠松名益,赣州人。” 人物生平3 杨筠松生于唐太和八年(公元834年)三月初八日戌时,唐天祐三年(公元900年)遭人暗算,中毒去世,享年六十七岁。葬于江西于都县宽田乡杨公村附近的梅江之岸,距其板凳定向选址的管氏宗祠“继述堂”约一公里。后因山洪暴发,江岸崩塌,杨公墓埋入江底,迹不可寻。兴国县一老干部长期追寻杨公遗迹,根据族簿等大量文史资料考证,认为位于杨公坝的杨公墓是一座假墓,其实杨公没有死,而是隐姓埋名辗转到了赣北,公元912、913年,尚有杨公为人葬坟的证据。此说有待进一步证实。杨筠松于唐代末年携宫廷珍藏的堪舆“秘笈”,来到当时经济文化相对落后的赣南隐居,他首先结识了割据赣州的卢光稠。卢光稠请杨救贫为其母亲择地建墓,此墓在宁都县洛口乡麻田村圩场西北约1.5公里的山坡上。杨筠松先生先后为卢光稠父母择地建墓两处,足证他们关系密切。卢光稠请杨救贫择基地筑赣州城,也就是顺理成章的事情了。赣州府城,最早是东晋永和5年筑的土城,故址相 历史影响4 出生清贫、为官清廉的杨筠松视富贵荣华为过眼烟云,一腔心事系于堪舆事业,怜贫济苦,为人排忧解难,深得民间敬仰。杨救贫在堪舆学理论上力主峦头形势为上,强调因地制宜、因龙择穴,著有《撼龙经》《疑龙经》《青囊奥语》《天玉经》《玉尺经》《人子须知》《四大穴法》《拔砂图》《胎腹经》《望龙经》等著作传世。杨筠松长期生活在赣南,并在赣南带徒授艺,所以,在赣南杨公风水术得到广为流传,并广泛地影响到广东、福建、广西等周边省,继而传遍全中国。杨公风水术承继了晋代郭璞“乘生气”的堪舆学精髓,强调龙、水、向三者的有机结合,在理气方面注重龙气和堂气的配合,以七十二龙乘龙气为核心,乘龙气者为吉,乘旺盛的龙气者为大吉,不能乘龙气者为凶,破坏龙气者为大凶。阴阳宅的吉凶,决定于对内能不能乘得旺盛的龙之生气,对外能不能合理接纳堂局之气。杨公风水术认为,龙气主要存在于十二地支,四维八干起的只是辅佐地支的作用。赖布衣创制人盘以后,在 主要著作5 风水理论著作方面:据《人子须知》载,杨公著书有:《疑龙经》《撼龙经》《画夹图》《四大穴法》《立锥赋》《拔砂图》《胎腹经》《望龙经》《倒杖法》九部;据《四库术数丛书(九)》载杨公著书有:《疑龙经》《撼龙经》《葬法倒杖》《青囊奥语》《天玉经》五部;其它风水书中关于杨公风水理论著作的记载颇多。经考,最可靠为杨筠松所著的至少有《青囊奥语》《天玉经》《玉尺经》三部。 理论摘要6 1.杨公风水的全部,先是《龙经》的峦头寻龙点穴,寻龙过程中要结合认金龙,察血脉,起天心、配雌雄、定山向,最后才是挨星取运,以明作用时机。2.挨星之所以“最为贵”,是因为它能预测一坟一宅,发于何时,败于何时的真正「天机」。龙穴山向是从「雌雄」上配出来的,是早已定论了的。若挨星挨出来的生旺之气,不能挨到龙穴山向水上,就说明此穴的时机未到。3.能联珠的就是一家骨肉之亲,龙真穴的,雌雄配合了,又能立得真向,自然得到龙穴的荫助。读杨公之书,必须承前启后,贯通上下文意,才不致被诸家注解所误导。4.杨公是要大家认得真龙之后,才能在立穴处消砂纳水为用,若只顾在立穴而收砂收水,不顾龙穴的真假,就落入弃本置末之下乘作法。得不到真龙,砂水皆不为我所用,尽管消砂纳水做得巧夺天工,也是枉然的。5.一切祸福,皆在龙真穴的、收山出煞上。若是龙不真,穴不的,收不得山来,出不得煞去,任你七星如何去打劫,皆是空话。6.“识得父

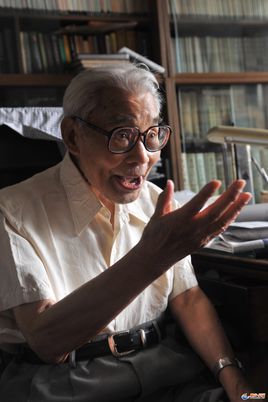

杨公素(1910-2015),原名佘贻泽,汉族,1910年1月出生于四川重庆大宁(今重庆市巫溪县大河乡刘家坪),著名外交家、藏学家。 目录 1基本资料 2 基本资料1 中文名:杨公素别名:佘贻泽国籍:中国民族:汉族出生地:四川重庆大宁出生日期:1910年1月逝世日期:2015年3月8日职业:外交家,藏学家毕业院校:东吴大学,燕京大学 2 杨公素1928年春,进东吴大学附中,1931年在东吴大学政治系学习,1935年毕业。1937年毕业于燕京大学政治研究院。曾在国民党第39军做地下工作,1941年加入中国共产党。后任中共中央北方局研究员、八路军总部秘书、解放区救济总署秘书组组长。新中国成立后历任天津市军管会外事处副处长、西藏自治区筹备委员会外事处处长。1963年任外交部第一亚洲司副司长、中华人民共和国驻尼泊尔大使、中国旅游事业管理局副局长、中国驻越南大使、中国驻希腊大使等职。从50年代与西藏结缘后即开始从事西藏问题研究,先后出版《中华人民共和国外交简史》、《沧桑九十年-一个外交特使的回忆》、《清季英国侵略西藏史》、《中国西藏地方的涉外问题》、《所谓“西藏独立”活动的由来》和《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》等书。1983年离休,享受副部级待遇。2015年3月8日,杨公素同志因病医治无效在北京逝世,享年105岁。

(1921.1.16-1989.6.7)河北正定人。著名社会科学家,文学史家。曾任东北师范大学教授,吉林省社会科学院副院长,中国文联全国委员会委员,中国民间文艺研究会顾问,中国古代文论学会顾问,吉林省文联副主席,中国作家协会吉林分会名誉主席,吉林省民俗学会理事长等职。论著涉及中国古代文学、哲学、历史、文艺、语言、训诂、考古、民俗等学科,在学界有广泛影响。 目录 1基本资料 2生平简介3学术著作4学术贡献5生平轶事6自述7指导的博士 基本资料1 中文名:杨公骥别名:杨正午,杨振华,杨公忌国籍:中华人民共和国民族:汉族出生地:河北正定出生日期:1921年1月16日逝世日期:1989年6月7日职业:东北师范大学教授毕业院校:武昌中华大学信仰:共产主义主要成就:以马克思主义观点研究中国文学史代表作品:《中国文学》(第一分册)指导的博士生:李炳海,赵敏俐,许志刚等性别:男 生平简介2 杨公骥先生于1921年1月16日生于河北正定,原名杨正午。父亲为北洋军军官。儿时由曾是清末秀才的祖父启蒙。1932年祖父去世后转学至长沙接受中学教育。杨先生曾于中学三年的假期游历了南方的七个省份。1937年入武昌中华大学。1938年6月徒步至延安投奔革命,与家庭断绝联系。先后在陕北公学和鲁迅艺术学院学习。在延安,杨先生做过青年工作,当过文化教员,开过荒,种过地,纺过线,做过木匠。1945年冬被分配至宣化新华炼钢厂做工会工作。1946年任东北大学(今东北师范大学)教授,1949年随学校迁至长春市。1953年被任命为国家研究生导师。文革开始后受批斗,1969年冬被“编管”至长白山区黑瞎子岭下靠山屯充当“五七战士”。1973年冬抽调回学校。1978年后担任“先秦两汉文学史”研究生培养工作。1981年被国务院任命为首批博士研究生导师,后被补聘为第一届学科评议组成员。1989年6月7日病逝于长春。 学术著作3 《中国文学》(第一分册)(吉林人民出版社,1957年,1980年)《唐代民歌考释及变文考论》(吉林人民出版社,1962年)《杨公骥文集》(东北师范大学出版社,1998年)《吉林西团山新石器时代文化遗址发掘报告》(1949)《汉巾舞歌辞句读及研究》(1950)《中国原始文学》(1952)《周代文学》(1954)《商颂考》(50年代初)《漫谈楚的神话、历史、社会性质和屈原的诗篇》(1958)《西藏古史考》(1958)《变相、变、变文考论》(1961)《漫谈桢干》(1978)《考论古代黄河流域和东北亚地区"冬窟夏庐"的生活方式及风俗》(1980)《评郭沫若先生的<奴隶制时代>》(1980)《泼水节古俗考》(1980)《与青年同志谈如何研究中国古代文学》(1982)《<论文学主体性>读后感》(1987) 学术贡献4 此书为杨公骥先生讲授先秦中国文学史的讲义,开始编写于1948年。这是最早以马克思主义思想方法系统研究中国文学史的著作。1951年写到第三稿,经中央教育部组织人力进行研究后,认为有以下优点:如“广泛地掌握资料”,“有创见,并能以马克思列宁主义处理中国文学史上的某些问题”。至1957年写至第七稿时,由吉林人民出版社出版。杨公骥先生的这本讲义不仅在观点上有创见,而且在体例上革故鼎新,另创格局。例如,在此之前,一般流行的中国文学史著是从来不研究所谓“原始文学”的,正是从杨公骥先生开始,才在讲义中把“中国原始文学”立为专编。在“中国原始文学”专编中,首先探讨了诗(亦即文学)的起源,由起源论本质。依据中国的古文献,详述了诗歌、音乐、舞蹈之所以形成及其特征的由来。由《诗经》四言诗的二节拍和尾韵所具有的特征,论证出古代劳动时的往复动作的节奏和音响对诗歌的形成和样式的决定作用。并辩证地说明,正是诗节奏对诗语言 生平轶事5 杨公骥先生生于1921年1月16日午时正,祖父命名为“杨正午”,名以纪时。入小学时,校长王先生却觉得这个名字属于“破头话”,不吉祥。擅自为杨先生更名为“杨振华”。当时杨先生的祖父认为这个名字很俗气,因已经登入学籍,也没有办法。1937年求学时杨先生把自己的名字改为“杨公忌”截取自黄历中的“杨公忌日”,很是不祥。杨先生解释说改这个名字是为了反抗万恶的社会。表示为了人民的解放事业宁愿“十凶大败”,甘心“诸事不宜”。并且不畏公论,不循世法。这也表现了年轻时杨先生的玩世不恭。1946年,杨先生被调往东北解放区,行前,挚友吴波规劝他不要愤世嫉俗,要踏实肯干,为人民服务。并以“骥不称其力,称其德也”之意为他改名作“杨公骥”。杨公骥先生出生时母亲难产而死,靠吃一只老母羊的奶活了下来,由祖父抚育长大。杨先生五六岁时,老母羊病故,祖父便将它礼葬在祖坟边上,还立了块小石碣,正题是“异族羊氏乳母之墓”,左款是“受 自述6 杨公骥先生晚年曾作过一篇自传,以《自传及著作简述》的题名刊于《中国现代社会科学家传略》(第二辑)(山西人民出版社,1982年)。此文对了解杨先生的生平有很大的参考价值。【在正定家乡期间】“祖父教读时选材很杂,有的是选自常见的经史子集,有的是选自野史笔记,读来很有趣。他主张'开卷有益',从不限制我的阅读范围,所以我小时看过许多章回小说、弹词、鼓词和唱本,也看过一些儿童不宜看的书。这样便激发起我的读书欲,养成了读书习惯。”【在长沙读中学时】“长沙是都市,买书或借书都很方便。这时期,我曾阅读过有关天文学、历史学、经济学、哲学、心理学、伦理学、民俗学、考古学、语言学等许多著作和译文。我学习中涉猎的科目之所以如此庞杂,并不是出于计划,而是被学习中的疑难所牵引。其情形往往是,始则由一点疑难出发,继之跟踪求索,进而转向扩延,终于跳槽越界,由学这一学科转至学另一学科。例如,当时历史学界正在争 指导的博士7 杨公骥教授于1981年11月被国务院学位委员会聘任为博士研究生导师,是第一批中国语言文学学科中国古代文学专业的11位博士生导师之一(其余十位是:北京大学吴组缃教授、复旦大学赵景深教授、华东师范大学徐震堮教授、南京大学程千帆教授、南京师范学院唐圭璋教授、扬州师范学院任中敏教授、江苏师范学院钱仲联教授、山东大学萧涤非教授、中国社会科学院余冠英研究员、吴世昌研究员)。自1982年至1989年去世共指导8名博士研究生(其中有6位在杨公骥教授生前获得博士学位):李炳海博士学位论文《周代文艺思想的辩证结构》1985中国人民大学教授,博士生导师,"作出突出贡献的中国博士学位获得者"(1991年)孙绿怡博士学位论文《中国古代文学发展中“史”的传统》1985中央广播电视大学教授,副校长许志刚博士学位论文《论大雅小雅的艺术形象》1986辽宁大学教授赵敏俐博士学位论文《汉诗综论》1987首都师