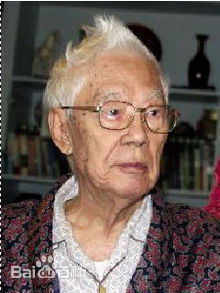

绿杨(1922年-2014年5月25日),原名杨金凤,曾用艺名杨美媚,1922年生。在《阿Q正传》中饰吴妈,与阿Q对话时,配以熟练而有节奏的洗碗动作,突出刻画此妇的纯朴与勤劳,欧阳予倩观后撰文赞赏。《七十二家房客》为其代表作,所饰女房东是精心塑造、有口皆碑的旧上海女流氓艺术形象,后衍生出《海上第一家》中的“大阿姐”。《假夫假妻》以老年和青年不同身份的人物交替出现,以变声和神态区别角色。通过长期艺术实践,形成自己的“女滑稽”表演风格。据“文艺上海”及多位上海滑稽剧团滑稽演员消息,上海著名老一辈女滑稽演员绿杨女士因病医治无效,于2014年5月25日下午16:40在上海新华医院逝世,享年92岁。绿杨女士是滑稽戏泰斗杨华生的胞妹,饰演过各种不同性格的人物,神情毕肖。 目录 1基本资料 2个人简历3演艺道路4去世消息 基本资料1 中文名:绿杨别名:杨金凤国籍:中国民族:汉出生地:浙江镇海出生日期:1922年逝世日期:2014年5月25日职业:演员代表作品:《活菩萨》,《阿Q正传》,《七十二家房客》 个人简历2 1922年生,原籍浙江镇海小港人,国家一级演员,中国农工民主党党员,中国戏剧家协会会员,上海戏剧家协会第三届理事。15岁入王美玉话剧团学艺,后转入先施乐园娱乐话剧社、大世界话剧社,均演文明戏。1959年始,先后参加合作滑稽剧团、大公滑稽剧团,1979年参加上海市人民滑稽剧团,任艺委会副主任。 演艺道路3 首演《活菩萨》,塑造了一个古道热肠、聪明伶俐的青年女佣,使其一举成名。其戏路宽广,饰演过各种不同性格的人物,在《老糊涂》中演一个满脑子封建意识的农村老太,演来神态毕肖。在《阿Q正传》中饰吴妈,与阿Q对话时,配以熟练而有节奏的洗碗动作,突出刻划此妇的纯朴与勤劳,欧阳予倩观后撰文赞赏。《糊涂爷娘》中的朱娟是个欺夫宠儿、自私贪小、小市民气十足的悍妇,绿杨演得细腻而又泼辣,后天马电影制片厂把此剧搬上银幕。《七十二家房客》为其代表作,所饰女房东是精心塑造、有口皆碑的旧上海女流氓艺术形象,后衍生出《海上第一家》中的“大阿姐”。《假夫假妻》以老年和青年不同身份的人物交替出现,以变声和神态区别角色。通过长期艺术实践,已形成了自己的“女滑稽”表演风格。嫡传弟子为王文丽、蔡剑英。 去世消息4 据“文艺上海”及多位上海滑稽剧团滑稽演员消息,上海著名老一辈女滑稽演员绿杨女士因病医治无效,于2014年5月25日下午16:40在上海新华医院逝世,享年92岁。绿杨女士是滑稽戏泰斗杨华生的胞妹,饰演过各种不同性格的人物,神情毕肖。“看过这么多吴妈,绿杨最打动我”绿杨,原名杨金凤,是滑稽泰斗杨华生的胞妹,上海滩知名的“女滑稽”。绿杨戏路宽广,别具一格的人物塑造方式入木三分。她在《老糊涂》中演一个满脑子封建意识的农村老太,演来神态毕肖。在《阿Q正传》中饰吴妈,与阿Q对话时,配以熟练而有节奏的洗碗动作,突出吴妈的纯朴与勤劳,欧阳予倩观后撰文赞赏,“看过这么多吴妈,上海滑稽演员绿杨的表演最打动我。”观众难以忘却在《七十二家房客》中,杨华生的“三六九”、笑嘻嘻的“炳根”、绿杨的“二房东”,是难以取代的黄金组合。“没念过书,却能自己写剧本”“绿杨老师的去世是上海滑稽界的重大损失。”上海人民滑稽剧团团长王

柏杨(1920.3.7~2008.4.29),原名郭定生,中国当代作家。出生于河南省开封市通许县,祖籍为河南省辉县。1949年后前往台湾,曾任《自立晚报》副总编辑及艺专教授,被两岸三地的人熟知,著名作家。曾在很多所学校念过书,但从没有拿到过一张文凭,为上大学数次使用假学历证件,曾被教育部“永远开除学籍”。他的言论和书籍在社会各界引起了广泛争议。 柏杨主要写小说、杂文,后者成就更高,曾被列为台湾十大畅销作家之一,他的杂文集主要有《玉雕集》、《倚梦闲话》(10集)、《西窗随笔》(10集)、《牵肠挂肚集》、《云游记》等。代表作有《丑陋的中国人》、《中国人史纲》、《异域》等。 目录 1基本资料 2人物生平3著(译)作年表4人物轶事5笔名由来6评论摘要7个人作品 基本资料1 中文名:柏杨别名:郭定生,郭立邦,郭衣洞,邓克保国籍:中国民族:汉族出生地:河南开封通许出生日期:1920年3月7日逝世日期:2008年4月29日职业:作家,思想家毕业院校:东北大学政治系信仰:基督教主要成就:台湾十大畅销作家之一代表作品:《中国人史纲》《丑陋的中国人》《玉雕集》《倚梦闲话》祖籍:河南省新乡辉县常村镇沿村 人物生平2 柏杨,基督徒,原名郭定生,后来改名为郭立邦,最后又自己改名叫郭衣洞,曾用笔名邓克保。出生于河南省开封市通许县,祖籍为河南省辉县。柏杨先生自称出生在1920年前后,其父亲时为通许县县长,柏杨出生在当时的县政府衙门寓所。不知道出生日期,最终被认可的生日是3月7日,以纪念1968年被捕入狱的日子。曾在很多所学校念过书,但从没有拿到过一张文凭,为上大学数次使用假学历证件,曾被教育部“永远开除学籍”。历史学家唐德刚有这样一句话:“柏杨的生平,在他呱呱坠地之日始,便构成传统中国社会里一宗标准化的形象——他是受‘晚娘’虐待的一个小孤儿。”1949年,在上海遇见恩师吴文义到台湾。1953年,发表平生第一篇文章。1960年,开始以“柏杨”之名写作杂文专栏。1968年,因“大力水手事件”,被判处死刑,后改判为有期徒刑12年,后又被减为8年。1977年4月1日获释,实际被囚禁9年又26天。从1950到2004年, 著(译)作年表3 (注:著(译)作名称后括号中为出版公司或出版社名。)10月主编《1966年中国文艺年鉴》(平原)《云游记》第一集(平原)《秘密》(星光)《莎罗冷》(星光)《旷野》(星光)《挣扎》(星光)《怒航》(星光)《中国帝王皇后亲王公主世系录》(星光)《中国历史年表》(星光)《中国人史纲》(星光)《按牌理出牌》(星光)《中国人史纲文选》(星光)《红颜集》(星光)《皇后之死》第一集(星光)《吞车集》(星光)《眼如铜铃集》(星光)《天涯故事》(星光)《乱做春梦集》(星光)《古国怪遇记》(远流)《不学有术集》(星光)《打翻铅字架》(远流)《孤掌也鸣集》(星光)《凶手》(星光)《皇后之死》第三集(星光)《柏杨诗抄》(四季)《楚汉相争》(远流)《帝王之死(2)忘了他是谁》(四季)续表《全国混战》(远流)《柏杨谈人生》(学英)《柏杨谈社会》(学英)《马援之死》(远流)《柏杨诗抄》(学英)《五胡乱华》(远流)《丑陋的 人物轶事4 十四日,记者前往台湾著名作家柏杨先生位于台北县新店的住处采访,了解到柏杨先生所著《丑陋的中国人》的动画版正在编辑当中,这是柏杨先生封笔后的最大心愿。据柏杨先生的夫人张香华介绍,柏杨十分关心年轻人的阅读,在当前,台湾、大陆的许多年轻人很难静下心来看书,对中国传统文化的了解不深。柏杨先生看到这种局面很焦急,决定以年轻人喜欢的动画形式出版自己的作品。张香华女士称,前不久,看到台湾的一份报纸,发现竟然在消息的标题上把“巴金”的名字写成了“金巴”。在这个高节奏的时代,人们对传统文化的了解越来越少。文化人该怎么办?对此,柏杨先生思考认为,新生代对图像的接受力强,在当前日本动画泛滥的情况下,要以中国人自己的动画来影响年轻人。为此,他有了出版动画版丛书的想法。张香华拿出柏杨为十一月北京“中国现代文学馆柏杨研究中心”成立时写的赠词“重回大陆真好”,在“重回大陆真好”的下款,柏杨又写了“动物”、“动画”二词。 笔名由来5 柏杨本名郭衣洞,当年台湾横贯公路通车前,他曾应邀前往参观及为沿途景致题名,那时最后一站位于“古柏杨”的隧道尚未竣工,他回家后提笔有感,因而用了“柏杨”为笔名,并一直沿用至今。不过对柏杨的名字的来源也有另一种说法:河南多柏树,也多杨树。柏树有鳞鳞的叶子,龟裂深褐的皮色,冰雪长青,树龄可达千年。白杨挺立在深山幽谷之中,风来时哗哗作响,动人心魄。这是柏杨的性格,也是他名字的由来。——《丑陋的中国人》时代文艺出版社1987年出版很多人提到柏杨时会犹豫究竟念柏杨(bóyáng)还是柏杨(bǎiyáng),其实正确的读法应该是(BóYáng)。因为台湾还在延续使用繁体字,很多字的读音也在保持着古代的发音,“柏”的古代读音为bó。 评论摘要6 知名作家柏杨2008年4月29日凌晨1时12分在台湾新店耕莘医院病逝,享年89岁。对于柏杨这个名字,一些热衷于追星的年轻人或许还有些陌生,但对于我们这个年纪的人来说,却如雷贯耳。当然,新一代的“愤青”想必知道柏杨这个名字,因为相对于“愤青”而言,柏杨算是“愤老”了。于我而言,知道柏杨,是从他的著作《丑陋的中国人》开始的。当年我出差到北京,顺便在新华书店买了一本《丑陋的中国人》,几乎是一口气读完的,由此开始喜欢上了柏杨,并陆陆续续读了他的一些书。他犀利的文笔至今还在影响我——虽然我写言论的时候尽量温和。事实上,柏杨的《丑陋的中国人》影响了很多人,尤其是在当代华人世界中流传最为广泛。在《丑陋的中国人》一书中,柏杨以“恨铁不成钢”的态度,强烈批判中国人的“脏、乱、吵”、“窝里斗”、“不能团结”、“死不认错”等,指出中国传统文化有一种滤过性疾病使我们的子子孙孙受感染,到今天也不能痊愈。柏杨在《丑陋的 个人作品7 书名:柏杨回忆录-看过地狱回来的人ISBN:753132362作者:柏杨口述周碧瑟执笔出版社:春风文艺出版社定价:20页数:520出版日期:2002-9-1版次:1开本:32开包装:平装简介:《柏杨回忆录》一书回忆了人文大师柏杨坎坷传奇的经历,从他不敢十分确定的出生日期写起直至七十五年的人生历程,乖骞的童年时代,辛酸的求学之路,轰轰烈烈的恋爱,梦寐一样的往事,数度入狱终获自由,十年杂文,十年通鉴,他的一生总是令人慨之叹之拍案之钦佩之。特殊的经历锻塑了柏杨多变矛盾的性格:他“手持矛槊,出入人间”又“气质沉静、文质彬彬”,他嬉笑怒骂、愤世嫉俗又处世天真、富有爱心。无论读者眼中的柏杨是什么样儿的,有一点我们可以肯定:柏杨,他“不断的滋长,不断的培养,不断的追求,永远有更多、更多的,不断从往日绵延过来,向未来不停的探索”。读这本《柏杨回忆录》,可以使您阅尽柏杨戏剧性的人生,进而走进这位人文大师的内心

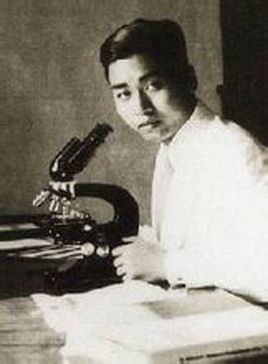

杨简(1911.8.8-1981.5.10),广东梅州市梅县区人,中国著名病理学家,中国科学院学部委员,中国实验肿瘤学主要创始人之一。1934年杨简毕业于中山大学医学院,获学士学位和金质奖牌。1945年赴美国费城宾省大学医学院解剖研究室和癌瘤研究室进修,1949年回国主攻肿瘤病理研究。他的研究方向包括可移植性肿瘤、食管癌与子宫颈癌病因以及肿瘤侵袭转移等。建立了中国第一株转移性瘤株和第一个瘤株实验室;对宫颈癌、食管癌病因做了研究,首次提出食管癌霉菌病因问题,并创立了“宫颈癌综合病因学说”; 还建立了动物肿瘤转移模型;发表论文60余篇,专著包括《实用肿瘤学》、《食管癌的实验研究》等。曾任中国医学科学院实验医学研究所教授、中山大学医学院院长、中央卫生部医学科学委员会委员、中华医学会理事、中华医学会病理学会主任委员、九三学社中国医学科学院支社副主任委员及四川省政协委员等职。1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。1981年病逝,享年71岁。 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4主要论著5外界评价 基本资料1 中文名:杨简国籍:中国出生地:中国广东梅州市梅县区出生日期:1911年8月8日逝世日期:1981年5月10日职业:医学家、 病理学家、实验肿瘤学家毕业院校:中山大学主要成就:移植性肿瘤研究 纤维肉瘤SP建立 宫颈癌综合病因学说代表作品:《军用毒气病之病理及治疗法》党派:九三学社 人物生平2 1911年8月8日出生于广东梅县绿溪书屋,杨家书生门第,杨简的父亲杨保礼曾考取了进士,后来在广州担任广东省府秘书长、省财政厅厅长。他对子女学习要求甚严,故杨简四五岁时即开蒙读书,八岁时跟随父亲去广州读书。1926年毕业于广州中山大学附中;1928年毕业于广州中山大学医学院预科;1934年毕业于中山大学医学院,获医学士学位和全优金牌奖。1934~1936年留校任教,任中山大学医学院病理系助教、讲师。跟随中国著名病理学家梁伯强教授从事病理学教学、临床病理检验及其科研工作,1936~1938年于高级病理师资进修班学习,1942年被破格晋升为教授抗日战争时期,杨简还兼任了江西医学专科学校、孙逸仙医学院、光华医学院、同济大学医学院等院校病理学的教学工作,为培养医学人才,不辞辛苦,奔波于几个学校之间,根据各校特点和学生的水平,讲授不同内容的教材。1945年由中山大学派送,杨简赴美国宾州大学医学院病理系和 主要成就3 杨简一生的学术成就是多方面的,最突出的是在实验肿瘤上,是中国实验肿瘤学的创始人之一。在移植性肿瘤、食管癌和子宫颈癌病因学以及肿瘤侵袭与转移方面都有所贡献。早在17至18世纪国外学者已在多种移植性肿瘤研究方面获得成功,为实验肿瘤学奠定了基础。在中国,这个学科的研究工作是在1950年左右开始的。1953年杨简用化学致癌物质甲基胆蒽成功地在小鼠诱发出中国第一例小鼠梭形细胞肉瘤,并建立了第一株移植肿瘤株,命名为小鼠梭性细胞肉瘤(SP),这是一种生长比较稳定而有实际应用价值的瘤株,也是具有实验应用价值的研究模型,为筛选抗肿瘤病药物提供有用的工具。1958年他在实验医学研究所正式成立中国第一个瘤株实验室,利用中国的材料相继自行建立了10种大鼠、小鼠瘤株,之后从国外引进大鼠、小鼠及家兔瘤株10多种,系统地研究了这些瘤株的生长特性及组织学类型,建立了一套瘤株保种传代方法和操作规程,并在全国许多科研、教学单位 主要论著4 杨简,二百零三例尸体解剖的死亡原因及其与气候的关系,卫生部医育月刊,1935,2:3,梁伯强,杨简,军用毒气病之病理及治疗法,广州:国立中山大学医学院病理研究所,1937,杨简,广州气候对于死亡原因的影响,中华医学杂志,1937,23:1006,梁伯强,杨简,广东中国瓜仁虫症(Clonorchiasissinensis)的病理解剖研究,中华医学杂志,1937,23:995,杨简,李瑛,“人鱼畸形(sirenomelus,sympusdipus)的研究,中山学报,1938,5:15~19,。杨简、王蘅文等,破坏局部神经对于小鼠皮肤癌和肉瘤发生和发展的影响,中华病理学杂志,1957,2(1):53~59。王蘅文、陈妙兰、杨简,高级神经活动紊乱对于小鼠实验性肿瘤的发生和发展影响的研究,中华病理学杂志,1957,2(4):159~162。杨简、高进、陈妙兰,局部因素与全身的综合作用对于诱发小鼠宫颈癌 外界评价5 九三学社中央委员会:“杨简对肿瘤学的科学研究工作高度执著,特别是对严重危害人民生命健康的多发症和常见症,以只争朝夕的精神,希望早日征服它,以解除人民的痛苦和不幸。他急病人所急,急病人亲属所急,而无暇顾及自己的健康,在身体严重贫血和大便潜血的情况下,仍忘我地工作。他的家人和同事多次劝他休息,去医院检查,都被他以研究工作忙而搪塞过去了。最后,身体实在不支才入院检查,可是为时已晚,确诊为晚期肠癌。这位为我国防癌事业奋斗了一生的肿瘤学专家,却被癌症夺去了生命。他的功绩和精神在中国实验肿瘤学的研究史上将永放光彩”。

柯杨(1935年8月——2017年5月16日),男,甘肃宁县人,兰州大学中文系教授,著名学者,民俗学家、民间文艺学家。生前历任中国民俗学会副会长、中国民俗学会顾问、中国民间文艺家协会中国民间文化艺术研究所研究员、中国民间文化遗产抢救工程专家委员会委员、甘肃省民间文艺家协会主席等职。1958年7月毕业于兰州大学中文系,留校任教直至1996年退休,先后任兰州大学中文系助教、讲师、副教授、教授,长期从事民间文艺学和民俗学的教学与研究。讲授过民间文学概论、中国民俗学、神话研究、花儿研究、民间文化研究方法论等本科生与研究生课程。1960年8月加入中国民间文艺研究会(后改称中国民间文艺家协会)。两次获兰州大学教学优秀奖。曾任兰州大学中文系主任九年,兼任过国家教育部高校中国语言文学学科教学指导委员会委员、中国民间文艺家协会常务理事、中国民俗学会副会长、中国民俗学会顾问、甘肃省民间文艺家协会主席、中国民间文艺家协会中国民间文化艺术研究所研究员、中国民间文化遗产抢救工程专家委员会委员、甘肃省非物质文化保护工作专家委员会顾问等职,享受国务院特殊津贴。2017年5月16日15时41分因病在兰州逝世,享年82岁。 目录 1基本资料 2个人简介3人物生平4主要论著5主要奖励6详细介绍 基本资料1 中文名:柯杨国籍:中国民族:汉族出生地:甘肃宁县出生日期:1935年逝世日期:2017年5月16日职业:教授毕业院校:兰州大学主要成就:先后任兰州大学中文系助教、讲师、副教授、教授代表作品:《在莲花山花儿会上 》性别:男 个人简介2 柯杨(1935一2017),男,汉族,甘肃省宁县人。历任兰州大学中文系副教授、教授,曾任中文系系主任。系甘肃民间文艺家协会主席、中国民间文艺家协会常务理事,中国民俗学会副理事长、国家教育部高等学校中国语言文学学科教学指导委员会委员。现为兰州大学中文系硕士生导师。是我省著名的花儿学、民俗学专家。 人物生平3 他长期从事民间文学、民俗学的教学和研究工作,积累了丰富的第一手资料和经验,并十分重视历史文献资料的考察求证,因此在民间文学、西北民俗、西北花儿研究上取得了突出成就,在国内外引起了一定的反响,对将花儿推向世界起了重大作用。在研究生指导中,他所指导的美国和德国的两名研究生均以“花儿学”长篇论文分别获得印地安那大学和特里尔大学的博士和硕士学位。他主编的26卷本大型文献丛书《西北民俗文献》已于1990年正式出版发行,并参与了全国高等学校教材《民间文学概论》(1980)、《民俗学概论》(1998)和(中国风俗辞典)(1990)及《中华民族饮食风俗大观》(1992)等书的编辑撰写工作。他自从1958年从兰州大学中文系毕业留校任教后,就开始留心民间文学,特别是流行于西北地区的花儿。1963年初上莲花山,即被空前盛大的花儿会和深富地方风味的莲花山花儿所深深打动。28岁的柯杨,以其流利的文笔、敏捷的思路,写下 主要论著4 柯杨为人平易近人,乐于助人,有很好的人缘关系。他不但在大学执教,而且常常应基层邀请去传经送宝,讲学采风,不辞劳苦,为其他人修改作品,指导论文,深得广大民间文学爱好者的尊重。他先后写作发表了120余篇学术论文,并与雪犁合编《花儿选集》(1980年)、《西北花儿精选》(1987年)、《中国风俗故事集》等。他的主要事迹已收入《当代中国社会科学学者大辞典》(1990年)、《中国现代民间文学家辞典》(1993年)、《中国文艺家传集》《第四部》(1995年)、《远东及澳洲地区名人录》英国,1988年《世界名人大辞典》《英国,1990年》及《国际杰出领导者名录》《美国,1991年》。论文《中国的山魅与巴西的林神》获《民间文学论坛》首届“银河奖”三等奖。柯杨教授最重大的贡献是把花儿介绍到国外。他通过接待来甘肃莲花山考察采风的外国专家学者,通过指导外国研究生,通过多次参加国际学术会,通过写文章,系统全面地向国 主要奖励5 2000年八九月间.他又应邀去荷兰、意大利出席国际学术讨论会.提交并宜读了《听众的参与和民间歌手的才能―兼论“洮岷花儿”对唱中的环境因素》,引起了各国学者的关注。2001年4月22日,他又写了《莲花山花儿程式论》一文。《莲花山花儿程式论》一文从“莲花山花儿的创作程式类型”、“莲花山花儿的对唱程式对歌手即兴创作的影响”、“程式规限下民间歌手的创造性”等三个方面对莲花山花儿程式作了全面深刻的论述。他多年来深入基层采风.取得了丰硕的成果。2001年5月21日,在中国文联万里采风活动表彰会上,柯先生获采风“成果奖”,成为甘肃惟一获此殊荣者。2002年2月18日,他的又一论文《社会转型时期民间传统文化面临的挑战和应采取的对策》脱稿。2002年6月由甘肃人民出版社出版发行《诗与歌的狂欢节——花儿与花儿会之民俗学研究》一书,该书获得2004年8月获得由中国文学艺术界联合会和中国民间文艺家协会颁发的“第五届 详细介绍6 详细介绍柯杨(1935.8—2017.5),男,甘肃宁县人,1958年7月毕业于兰州大学中文系,留校任教直至1996年退休,先后任兰州大学中文系助教、讲师、副教授、教授,长期从事民间文艺学和民俗学的教学与理论研究。讲授过民间文学概论、中国民俗学、神话研究、花儿研究、民间文化研究方法论等课程。1960年8月加入中国民间文艺研究会(后改称中国民间文艺家协会)。两次获兰州大学教学优秀奖。曾任兰州大学中文系主任九年,兼任过国家教育部高校中国语言文学学科教学指导委员会委员、中国民间文艺家协会常务理事、甘肃省民间文艺家协会主席等职。现任中国民俗学会副理事长、中国民间文艺家协会中国民间文化艺术研究所研究员、中国民间文化遗产抢救工程专家委员会委员、甘肃省民间文艺家协会名誉主席、甘肃省中华民族文化促进会副主席、甘肃省非物质文化保护工作专家委员会副主任等职。近年还应邀在甘肃省各高校和省、市、州、县所举办的基层文