今天趣历史小编给大家带来秦王为何要赐死功勋卓越的白起?的故事,感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起看一看。 公元前257年,白起死于杜邮,方式是被赐予自刎。在收到秦王让他自杀的命令之后,白起先是非常的吃惊,觉得自己没有罪。但是沉默良久后,他怅然说道:“我固当死。长平之战,赵卒降者数十万人,我诈而尽坑之,是足以死。” 很多人都觉得那时候的白起是在忏悔,可实际上,白起说这话可能自嘲的意味更多一些。他为秦王四处征战,最后却落得个狡兔死走狗烹的局面,他的内心自然是非常悲凉的,他的自杀不是因为秦王要他死他才死,更多的是因为他心寒。 确实,白起贵为一代名将,他一生征战沙场,为大秦开疆拓土,立下无数功劳,即便是屠杀数十万人,也是出于为秦王,为秦国所考虑,这样一个为国为王的人,按道理他没有理由会被自己的王,在自己的地界赐死。 其实这连当时秦国本国民众也想不太通,《史记》记载:“民众也以白起死非其罪,无不怜之,深表怀。”这说明本国秦人也非常同情白起,因为他们觉得白起并没有犯罪,甚至为了缅怀白起,还为其建造了祠堂来专门供奉他。 那在众人眼中并没错的白起,到底是出于什么原因,让当时的统治者秦昭襄王会如此狠心在最后要将他杀死呢?里面的缘由值得我们探讨一下。 一、自身的性格使然 关于一个人物的性格,我们从史料为基点来看往往是最为直观的,也是最能够感受到的。 长平之战后,秦赵各自休整了一段时间,秦王改派王陵攻赵,但这次攻赵军队却打了大败仗,前线战事逐渐吃紧,震怒的秦王于是想要征调正在养病的老白起,面对秦王的旨意,白起却坚决不受,并耿直的向其解说如今攻打秦国的弊端。 秦王在白起不出的情况下,只好派王龁为将功赵,但等来的依旧是大败。而《史记》记载,白起在得知前线兵败的时候,说了一句:“秦不听臣计,今如何矣!”这句话在白起看来或许是感叹加惋惜,但在这个时候耿直的说出来,在秦王看来嘲笑自己的意味恐怕就更重一些了,白起的这句话,无外乎火上浇油,加强了秦王对他的恨。 接着就有了“秦王闻之,怒,强起武安君,武安君遂称病笃”,白起病可能是真病,毕竟上了年纪,但在这个时候又是这种耿直的称病理由,没有任何变通,不难免让人觉得是对秦王的态度过于消极了。 而此时,前线又传来失利,秦王自然更加不舒适,于是迁怒于白起的不作为,令其上路。白起这次终于是上路了,但却一直拖延时间,没有要急切动身的意思。 毕竟白起是个倔脾气,自己认定的事,十头牛都拉不回,他认定了打不得赵国,就肯定不回去,因为去了在他看来也是没有意义的牺牲,这也终于让秦王最终忍无可忍。 除此之外,往往统治者杀功臣都会担心一件事,那就是将他们杀死,群臣会有种兔死狐悲的感觉。而秦王之所以敢最终杀死白起,就是因为白起在群臣当中的名声非常差。诸葛亮对于白起的评价非常的客观,他说:“白起长于攻取,不可以广众。” 意思就是说白起非常善于打仗,但不善于经营人际关旭,其实从秦王杀白起这件事就能看出来,在应侯提出杀白起的建议之后,其他大臣没有站出来反对,这就已经很能说明问题了。 白起很少刻意针对过谁,但是他的情商非常感人,所以可能在无形当中得罪了不少人,在白起风光的时候无人提及这件事,但是在白起落难的时候众人也没有出来施以援手。 虽然白起或许有可能是对的,当时确实打不得赵国,但他如此耿直的拒绝秦王,不懂灵活变通,在秦王恼怒的是时候,去做一些火上浇油的事,而平时又不善于交际,与群臣关系比较僵持,这或许就为他的死埋下了伏笔。 二、应侯的推波助澜 当然,应侯或许也应该对白起的死负责。本来对于最终如何处置白起,秦王是始终犹豫不决,因为他虽然痛恨白起的行径,但是白起毕竟是功臣,罪不至死。 但就在这时候,应侯站出来表示:“白起之迁,其意尚怏怏不服,有余言。”这句话什么意思呢?说白起这次去赵国打仗并不是出于真心,而是被迫前往,所以他非常不服气,(对秦王)不满意。是在听了应侯的话,秦王这才决定将白起给赐死,其实要是没有应侯在旁边推波助澜,白起或许有可能免于杀身之祸的。 不过也有人猜测应侯只不过是皇帝的传声筒,他只不过是把皇帝想说的话传达给了大家,换句话说,皇帝本身就想杀白起,应侯却背了黑锅。 支持这种观点的人觉得应侯只是为皇帝出谋划策,可是在史书当中有着明确记载,白起和应侯之间是一直有矛盾的,如果说这个矛盾是因为一些小事,那两个人只需要各退一步就能解决。 可是这个矛盾是属于早就有的分歧,而且随着时间推移,愈演愈烈,说明这不是小矛盾,他们两个都恨不得杀死对方,而应侯先这次抓住了机会,他自然是选择给白起迎头一击。 三、后面深层次缘由:国家利益 当然了,能够做到秦王这个位置,虽然偶尔会因恼怒而失控一下,会有感情用事的情况,但很多时候他杀这样一个功臣应该也会深思熟虑,权衡利弊的,所以我们也应该理性的分析里面存在的更加深层次的缘由,比如从国家利益方面来考虑。当时在秦王看来,国家利益是什么?无外乎两点,一是对内巩固统治,二是对外开疆拓土。所以我们从这两方面来看看。 1、先说对内巩固。我们在分析第一点的时候说到,白起曾有过多次抗旨不遵,自商鞅变法以来秦是最重视法律的,若秦王真对他宽大处理了,那么国家之内这股不良的风气就有可能会蔓延开来,秦王知道这种先河是不能开的,必定要将其扼杀在摇篮之中,否则最后吃亏的肯定是他自己。秦王斩杀白起或许相当于是自断一臂,不过这也成功保全了秦王的颜面还有秦国法度的严肃性,守住了王威,守住了法律,才算稳住了这个偌大的国度。 2、接着说说对外开疆拓土。众所周知,白起在长平之战当中杀死了数十万人,这个数字是非常的可怕。秦王想要攻取赵国难度非常大,因为民众对白起抱有相当大的敌意。只要白起还活着,赵国的民众就会誓死抵抗,这会大大增加拿下赵国的难度。出于攻伐利益方面的考虑,秦王萌生了卸磨杀驴的想法,恰逢白起作死,所以秦王就顺手把白起给杀死了。 其实或许白起即便没有刻意作死,或许秦王也不会放过他,而是找个其他的理由将他杀死。毕竟在皇帝的眼中利益永远是排在首位的,白起还能创造价值的时候秦王对他自然是尊敬有加,而白起当时已经年迈能够创造价值相当之少了,秦王就放弃了他。尽管这非常的残酷,但或许这就是真实的现状。 总结 其实对于第一点和第二点的原因,我们大可以综合为一点,那就是感性因素。因为无论是白起的性格,还是应侯的助力,都造成了昭襄王在当时直接发怒,最终赐死白起。至于最后一点的国家利益则是出于理性的角度分析了昭襄王为何要杀白起。而至于详细是哪个最终造成了白起的悲剧,这个就只能看大家看问题的角度了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

对战神白起很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。历史上的战神白起真的一生从未有败绩吗?他是怎么做到的? 白起确实是一生中没有败战,按照史记白起传的说法是【武安君所为秦战胜攻取者七十馀城,南定鄢、郢、汉中,北禽赵括之军,虽周、召、吕望之功不益於此矣。】武安君为秦国攻占了城池有七十余座,向南平定了楚国的鄢,郢,汉中地区,向北俘虏了赵括的大军,虽然是周公,召公,姜子牙的功劳都比不上呀! 其实他本来会有一次战役几乎可能失败了,但他提前判断出战败的结果,然后坚决拒绝了秦王让他带兵的命令,虽然保全了名声,但最终付出了生命。白起不败,最重要的原因,当然是因为白起会打仗,作为货真价实的名将,白起的逻辑思维分析能力,军事战略大局观,以及具体战术的灵活运用,对敌我军心士气的判断与掌控,在当时那个时代堪称佼佼者。 但是,他确实是死于这种功高震主,还有功高于当时秦王最宠信的大臣,也就是提出远交近攻的应侯范睢,当时长平之战之后,韩赵两国就非常的害怕,就派苏代去游说范睢说,白起的功劳太大,以后肯定是位列三公的,到时候应侯,您肯定在他之下的,你甘心吗?范睢是有私心的,所以就说服秦王停止攻打韩国与赵国,割了几个城池就了事了。 后来秦国再次攻击赵国邯郸,但是白起刚好有病,所以就派王陵出战,王陵一直打不来,秦王还派部队去增援,还是打不下来,还损失了五个军营。后来白起病好了,秦王派他代替王陵去,白起却说,邯郸确实是打不下来,而且其他国家的援兵也到了,他们十分的仇恨秦国。 纵观白起一生征战,消灭敌军有生力量一直是他的作战风格,累计杀敌上百万的数量,也为他赢得了“杀神”的称号,六国闻其名无不丧胆。当然,这也与秦国当时的军功体系有很大关系。 每当读史到这里,不由让人感喟,白起一生中唯一一次可能失败的战役,被他提前判断出战果后,他干脆就不去了,爱惜羽毛也好,存心和秦王赌气也好,事实证明,这场白起也没有把握打胜的战役,非但没有削弱白起的战绩,反而更加凸显了白起的精准判断力,如此冷静,理性,冷酷,精准,狠辣的军事眼光与手腕,白起当然配得上千古名将的称谓,他在中华军事史上也永远是一个闪耀的名字。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

白起是战神一样的存在,不仅单兵素质强悍,整体领军作战也是狠角色。白起是司马错重点培养的秦军大将,也是宣太后刻意提拨的秦军统帅白起怎么死的!白起在战国时代是无敌的存在,他披坚执锐统领大秦锐势斩杀六国百万将士,累累白骨造就了白起的英名,也奠定了秦国一统华夏的基础! 白起从行伍起步,最后升为秦国大良造上将军,少时是秦军中著名的铁鹰剑士,可单兵搏杀数十名魏国武卒!秦武王嬴荡,大力士乌获,大力士孟贲都是白起的部下,在秦国征服巴蜀二国时,立下汗马功劳! 白起当将军后,千里偷袭楚国国都,一战而楚国王族逃走,再战则攻占了楚国国都,更是一把火烧了楚国王陵!伊阙之战斩杀三晋24万联军,无一生者!长平之战斩杀赵国50万精锐,仅460名少年士兵得以生还! 白起之名,六国闻之色变;白起出战,六国无一敢相抗者!终白起之世,秦国兵威最炽,南征北战,鲜有败绩! 白起的死和秦国兴盛有关系吗? 当然有关,秦昭襄王怕白起跑到别的国家,利用他的军事才能打击秦国,而使秦国衰弱。 但凡有才的人基本上都有点持才傲物。 白起的军事天才是毋庸置疑的,为大秦立下的功也是千秋万世的。 正因为白起太有才了,所以秦昭襄王很难驾驭这位天才军事家。 秦昭襄王一次错误地将白起从战场上召回,白起认为错失了一个大好的战机,白起就与秦昭襄王抬上扛了。 做为君王,他要考虑的是全局,而将军只看一时的战机。 白起看的是一个点,当然比秦昭襄王看全局更准确,这并不奇怪呀。那你白起就凭什么不听上令? 既然秦昭襄王已经意识到了自己的错误,白起就不该死抓住秦昭襄王的错误与秦昭襄王抬扛。 人家王翦不也遇到类似的情况吗?可你看,人家王翦不是处理得妥妥的吗? 君是君,臣是臣。“君让臣死,臣不得不死。”君王的手指头硬得很,捻死谁都如同捻死一只蚂蚁一样。 还不是,白起在秦国的朝堂上混不下去了,只好辞职。那秦昭襄王用不着你白起了,还留着你白起干什么? 难不成留着你白起到别的国家,用你白起的军事天才,来帮助别的国家攻击秦国? 算了,秦昭襄王可不是当年的魏惠王,留着卫鞅的命来打击魏国。 秦昭襄王也是无奈呀,赐你白起一柄御剑,命你白起自裁吧。 一代名将,死于刚愎自用。 可惜!可叹! 白起之死,秦王为何杀之? 白起作为一代战神,为秦国立下汗马功劳 但是最终却在著名的“长平之战”后被秦昭王赐死 这是为何? 笔者带您了解下当时的情况: 公元前260年,秦国派白起攻打赵国,在长平交战,赵国领军老将廉颇被赵括取代,赵括只是个“纸上谈兵”的知识派,根本没有实战经验,和战神白起刚交战便落入下风,经过几番拼杀,最后赵国军队不敌投降秦军,白起没有选择善待俘虏,下令坑杀了四十多万降兵。 坑杀降兵之后,白起下令,乘胜追击,一举攻破赵国首都邯郸,然而就在这时,秦国谋士范雎怕白起攻破赵国得势影响他的地位,范雎劝秦昭王让他下令让白起撤兵,允许赵国割地求和。秦昭王很信任范雎就听从他的意见,召回白起大军,白起无奈只能听从。 一次抗命白起回到秦国后,令秦昭王没有想到的是,赵国不但没有割地求和反而联合齐国共同抵抗秦国,这让秦昭王异常气愤,于是秦昭王下令让白起再去征讨,但是白起还在气头上,且认为现在齐和赵联合,不适合此时攻打,于是白起不听秦王号令,秦王无奈,于是下令王陵带兵攻打赵国,果然如白起预料,久攻不下,且伤亡巨大。 二次抗命秦昭王见王陵不敌,再次找到白起,让白起前往征讨,可是白起依然认为此时时机不对,不应该征讨,所以再次称病拒绝了秦昭王。此时范雎向秦昭王举荐了郑安平,秦昭王任用郑安平,只是不曾想,不仅大败还投降了赵国。 三次抗命在接连失败后,大怒的秦昭王跑到白起家,对白起说就是躺着都得上战场,白起被逼的没办法,只好安抚秦昭王,此时不适合征讨,再一次拒绝了秦昭王,气急败坏的秦王下令废除了白起的所有职务,将他贬为普通士兵,并且立刻离开咸阳前往军中。 在三次抗命之后,白起无奈只能动身离开咸阳,不曾想,此时范雎不顾大局,仍然进言诋毁白起,最终秦昭王下令赐死白起。 一代战神,死的何其冤枉,又何其必然,其实在笔者看来,白起虽有气节,但是在当时的社会环境下显然是不合适的,即便没有战计大可先去打了再说,没必要意气用事,一再推脱,这样反复违逆君王的下场自然只有一个下场“死”。 希望回答能帮到你 文:史努比行走历史

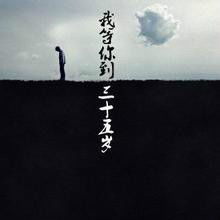

南康白起(1980.05.26 - 2008.03.9~03.12之间),农历生日1980.04.13, 男,辽宁人。生于辽宁,长于内蒙古,网络同志作家。在晋江文学城曾用笔名“白起”(后不知被谁缘何改为“康康”),到天涯用笔名“南康”。2008年3月9日,年仅28岁虚岁,投湖南长江洞庭湖水系的湘江自尽。关于他的如歌曲《我等你到三十五岁》,《葬春》,《往日如风》。 目录 1基本资料 2生平年表3活动年谱4个人作品 基本资料1 别名:南康白起国籍:中国民族:汉出生地:辽宁出生日期:1980.05.26逝世日期:2008.03.9~03.12之间职业:网络作家毕业院校:中南大学代表作品:《浮生六记》,《我等你到三十五岁》,《惘然劫》《妖狐》 生平年表2 1999年南下长沙读书。2000年春天,与男友“张先生”关系不明中,刻意躲避,后交女友,不久分手。2000年至2001年,大二,租房外宿,小病,但久病不愈,后搬回寝室。2001年至2002年,大三,与后来的张先生关系依旧。2002年生日当晚与“张先生”确定关系,后恋爱至2006年,曾同居于母校附近,有作品《浮生六记》,行文平和生动,文笔清新温暖。2006年1月1日,男友结婚,曾撰文《我等你到三十五岁》寄情,此时文风有所转暗,字里行间忧郁充斥其中。疑患抑郁症。2008年3月9日与朋友最后一次联系,后失踪。于长沙投湘江,尸身顺江漂流十五天,三月二十七日于岳阳(湘阴段)发现并打捞。时年未至二十八岁。2009年6月15日,有人注销了南康在天涯的ID,南康的天涯博客同时被删除。注销理由:斯人已逝,何堪回首。2015年5月26日,南康白起三十五岁。愿使岁月静好,来世安稳。 活动年谱3 2004.05.17-2004.08.08耽美长篇小说《妖狐》(1-24)2004.09.26-2004.10.05随笔《浮生六记》2004.10.13耽美短篇小说《但愿人长久》2004.10.18-2005.02.13耽美长篇小说《惘然劫》上(1-19)2005.02.14-2005.05.09耽美长篇小说《惘然劫》下(1-13)2005.03.28耽美小说《妖狐》番外5篇2005.05.10-2005.05.19耽美同志小说《宿命》(1-4)2005.10.18-2006.07.20耽美小说《三人行》(未完)2006.07.15随笔《我等你到三十五岁》 个人作品4 文笔细腻清丽,著带有自传性质的《浮生六记》、《我等你到35岁》等文章及《妖狐》《但愿人长久》《惘然劫》(有出书版)等耽美小说。《浮生六记》记述的是南康与其男友在一起时候幸福的生活点滴。《我等你到三十五岁》是南康与男友分手后,表示愿意等男友到三十五岁而写。从《浮生六记》中的俏皮口吻到《我等你到35岁》中无奈的忧伤,我们可以发现这条路上他走得很伤。相恋7年的男友结婚了,南康选择了自杀这个方式,为这段感情划下一个句号。不是都说,谁先陷进感情,谁用情至深,谁付出的代价就越大。不知道还有什么是比生命更大的代价!我想,既然南康会这样做,一定是自己想过了很多很多,不知道他投入湘江时有没有那么一刹那的后悔。也许南康对不起很多人,对不起生他养他的父母,对不起疼爱自己的姐姐们,对不起一直支持他的读者,但他至少对得起自己,对得起自己的心,对得起自己的感情。(逝者已逝,生者当以为戒。南康,愿你来世安稳!)