对如果战国名将李牧没死,是否会抵御住秦军,不让赵国灭亡很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。 李牧可以说是秦国之外的其余六国,最后一个消失的大将了,除了他其余六国几乎没有什么可以拿得出手的大将。而且他在世时,几乎就凭他的能力,就多次抵挡住了秦军的进攻,并且大败秦军。最后,秦国为了消灭赵国,用了离间计,才除去这位战国名将。甚至有“李牧不死,赵国不亡”的说法。那如果李牧一直统领赵军抗秦,是否真的能一直抵挡住秦军? 李牧,在《史记》当中是作为“战国四大名将”的身份,有着单独的传记,再加上吴起和孙膑,战国其余的将领就都没有这样的待遇,也可以看出他在军事上的地位。不过,他却是四大名将中最低的一个。比如廉颇是赵之良将,而李牧是赵之北边良将。北边二字,就是说李牧只是打匈奴厉害的将领而已。 李牧战绩 要看李牧有没有能力力挽狂澜,那么用战绩来说话,是最直接的表现。 首先,就是抵抗匈奴的战斗。李牧镇守边关多年,一直示弱敌方,最后诱敌深入让这些草原骑兵全部消灭殆尽,这一下草原损失几十万将士。从此,匈奴不敢再犯赵国边境。 之后,就是抵御秦将桓齮的进攻,这一战让曾经斩首十万的桓齮大败而归。也因为此战的战功,让李牧成为武安君。但是以前得到这个称呼的人,下场都不好,比如杀神白起,苏秦还有项燕。 随后,秦军于第二年再次进攻赵国,被李牧各个击破。两场大胜,延缓了秦军进攻赵国的步伐,也让赵国在秦军的巨大攻势下得到了暂时的喘息之机。可以看出,李牧的两次战役,对于赵国来说有着定海神针的感觉。 这几次战役,李牧也是把自己高超的军事天赋发挥得淋漓尽致。攻守平衡,智计穷出,在防守反击方面,可以说做到了极致,和杀神白起有的一比。 李牧不死,赵国不亡? 百战百胜是难得一见的,总会有各种小挫折。前几场战役,不论是灭掉十万赵军的桓齮,还是后期其余的秦军将领,可以说都是给李牧送战功去了。最后,迎来了另一位四大名将王翦。 王翦的战功是不用怀疑的,秦国灭掉六国,其中三国都是王翦所为。并且,灭掉赵国和楚国,更是统一六国中最难的战役。这两国的战役之后,几乎就没有任何波澜。 这两位名将遇到一处,短时间内是难以分出胜负的。虽然此时秦国进攻赵国,但李牧也一直寻找良机主动进攻秦军,力图一举击溃。王翦则是准备利用秦国强大的国力,和赵国拼消耗,让赵军无以为继,自然不战而溃。 那王翦如果没有反间赵国,李牧一直抵御秦军,是否能保证赵国不灭呢? 首先,就是保持现状,两军相持。如果后勤补给可以保证的话,加上李牧又是在赵国作战,对抗王翦还是有优势的。但是实际上,两国的差距明显,秦军也强于赵军。面对王翦,李牧保持现状已经是难能可贵的强大了,要击败对方,几乎不可能完成。 其次,此时的赵军,单独对抗秦国很难,李牧王翦也不可能对等的交战。所以,若要击败秦军,保证赵国不亡,必须要合纵,联合其他六国之力。但这也完全不行,曾经李牧前两次击败秦军的之后,还曾经抗击了韩国和魏国。都已经火烧眉毛了,这两国没有想着唇亡齿寒,还准备在秦攻赵的时机下,准备掠夺赵国一次。明显,六国是无法齐心抗秦的,并不是六国羸弱的不堪一击,赵国都独立可以击败秦军两次了,何况集六国之力。 最后,在实际情况上考虑,李牧重创秦军两次,但是感觉秦军并没有损失多大,依然可以组成大军攻赵。而李牧一死,此战失败,赵国就之间亡国。说明,两国的军事、国力等的差距已经是天壤之别。李牧即便不死,此战也胜利,面对王翦也不可能是大胜,绝对赵军也损失不小。之后,秦国再次组织大军前来,李牧也巧妇难为无米之炊了。 所以,王翦也明白,赵军只是在苟延残喘。面对李牧胜利是迟早的事情,只不过为了将损失降到最低,利用反间计谋,除去这位对手。李牧不死,赵国也会亡国。但是李牧的死,加速了赵国灭亡的速度而已。可惜,一代名将没有马革裹尸,却败在了朝堂。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

乾隆皇帝给和珅留了一道留全尸的密旨吗?历史上有没有这件事情存在?这种说法是怎么出现的?下面趣历史小编就为大家带来详细解答。 电视剧上演着,嘉庆扳倒和珅之后,对和珅下死手,和珅要被处死的时候,拿出乾隆的遗诏保命,没有想到上面只写着留全尸三个字。最后和珅被三尺白绫吊死在家中,但真实情况会是这样的吗? 答案确实否定的,首先说清史记载,在所有的文字记载里边并没有完全涉及到乾隆皇帝的遗诏,留全尸更是不见踪影,要是说清史中没有记载到,是史家的遗漏,但要是所有的文献史料都没有记载到,这个真实性就大大折扣了。 都说为人父母,乾隆能将自己最喜爱的小女儿嫁给和珅的儿子,总不能自己女儿的幸福开玩笑吧,然后就是嘉庆赐死和珅真实性,毕竟在清史稿中记载的可是清清楚楚。 既然和珅被赐死和乾隆没有半毛钱关系,这么留全尸的谣言又是怎么出现的? 这就得说说一部2002年的电视剧《梦断紫禁城》。电视剧最后里边说,和珅要被凌迟处死的时候,拿出了乾隆的遗诏,让和珅没有想到的是,遗诏上面只有留全尸三个字。 所以说,乾隆遗诏里边的留全尸分明是艺术加工的一种,之后谣言越传越广,俨然正史。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

[运河边 百科] 二手车市场上有很多“抵押车”出售,这种车价格极其诱人,通常只有市场价的六折七折甚至更低。有人买了觉得没问题,有人买了之后吃了大亏。经常有人问我们抵押车到底能不能买,今天就详细解释一下。

对清朝雍正皇帝死后,为何只有尸体没有头很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。 古代帝王有着许多有争议的人物,其中清朝的雍正皇帝他就是一个比较有争议的人物,从他继位一直到去世一直都有很多至今未解的谜团,比如他的皇位之谜是名正言顺康熙传给他的还是他假传遗诏夺取的皇位呢,再就是雍正皇帝为什么死的时候是无头的是谁杀了他?雍正皇帝死后为何只有尸体没有头,有着4个版本说法我们一起来了解下吧。 雍正皇帝是清朝入关以后康熙的接班人,清朝的第五个皇帝.他在位期间可以说是兢兢业业处理事情,建立了军机处,改革了官吏的制度,以银子养清廉,平定了青海叛乱,有效地安定了西藏稳定,对土地也进行了改革。是清朝很有作为的一位皇帝,他比他的儿子乾隆皇帝要辛苦多了,乾隆皇帝一生几下江南游玩,可以说是伤财劳民.但是雍正皇帝在执政期间每天都是很勤奋的. 雍正在位期间可以说清朝的鼎盛时期,但是他的在位期间并不长也就13年,后来就驾崩身亡了正史对他的死因几乎就没有什么记载,正史只说他在圆明园游玩,突然暴病身亡。那雍正皇帝到底是怎么死的呢,传言有这样4个版本在雍正当政期间出现了一桩案子雍正抄了吕留良的一家并且将一家全部杀害,吕留良一家只有一个14岁的小姑娘因为当天抄家的那天出去游玩所以免于一死,这位小姑娘叫吕四娘. 吕四娘为了给家人报仇,方便了名山四处寻找名师学艺,后来终于练得了一身高强武术,民间传言吕四娘飞檐走壁武功十分高强。后来他就改名换姓混到了京城中并且嫁给了一位姓李的男儿两人结婚以后,吕四娘就就在京城潜伏下来伺机寻找杀雍正的机会,后来在一天黑夜吕四娘一身短装出行等到深夜的时候拿回来一颗人头,吕四娘对丈夫说这是雍正的人头,丈夫听说以后对吕四娘伸出了大拇指,并且陪同吕四娘远走他乡。 第二种说法吕四娘练就了一身好本领偷偷的来到了京城,买通了选宫女的太监并且混入了宫中做宫女,它想进了很多种办法接近了雍正皇帝,并且取得啦雍正皇帝对她的好感,再一次服侍雍正皇帝的时候,用短刀割掉啦雍正皇帝的人头,第二天,紫禁城戒严但是吕四娘早已混出紫禁城。第三种说法是吕四娘经过很多年的专心强身练武,武艺练的非常的高强下山的时候她已是名副其实的一代大女侠了。后来一个人单枪匹马夜闯进了紫禁城,并且找到机会将雍正皇帝杀死并砍去人头。 还有一种说法,雍正皇帝是炼丹中毒身亡的,雍正皇帝信奉道教所以也像古代其他皇帝一样追求长生不老,古代的丹药里,都含有重金属汞、铅、朱砂等,后来在一次吃丹药的时候雍正皇帝七窍流血中毒身亡。以上的几种说法都是民间传说怎么听都像小说,正史中并没有记载,所以要想知道他真正的死因就得靠有一天科技的进步来寻找真相了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:朱棣和元顺帝的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~朱棣是元顺帝之子是真的吗?为何有人执意兴风作浪? “朱棣是元顺帝之子”,这显然是一条可信度极低的传说,但偏偏就有人执意兴风作浪。 这个说法在《蒙古黄金史略》和《蒙古源流》中都有记载,认为朱棣的亲生母亲是元顺帝之妃弘吉剌氏,这个妃子在被朱元璋收纳之前已经怀有身孕,这个荒谬的说法在民国时期已经被傅斯年、朱希祖、吴晗等学者证明是错误的,朱棣不可能是弘吉剌氏所生。 因为根据《明太祖实录》、《国榷》等文献记载,朱元璋将元妃收纳时,朱棣已经九岁了。 为什么会出现这样的传说。历史学家傅斯年先生解释道:明太祖年事已高,将皇位传给了皇太孙朱允炆,但是朱允炆的皇位还没有坐稳,就发生了靖难之役。 燕王朱棣起兵谋反,夺取皇位,而且大肆屠杀建文朝旧臣,所以终明之世,在士大夫心中,是以建文为正,以永乐为篡。 而当时又恰好流行着“元顺帝为瀛国公(宋恭帝)之子”的传说,所以明代士人便仿照着编造了“明成祖为元顺帝之子”的传说,之后该说法传到了蒙古。 山西大学的杨永康先生则提出了不同的看法。他认为这个传说应该是出自蒙古人,而不是出自明朝士大夫,明人虽对朱棣发动靖难之役颇有微词,但不至于认为明成祖是元顺帝之子。 而且蒙古人更有编造这个传说的立场,朱棣篡位在他们看来是朱元璋亡元的天道报应,蒙古人想要的结果是“有着元顺帝血统的朱棣”登基,这意味着元朝统治的重新延续。 而且,当时明朝的官方记载中对于朱棣的身份正好有所争议,这无疑给了蒙古人借题发挥的机会。 其实,我们仔细一读会发现这些传说都有一个明显的共同点:异姓之子扰乱了皇族血统,皇位不知不觉为异姓所篡夺,类似的传说在中国历史上并不少见。 比如清代还有“乾隆帝为海宁陈世倌之子”的传说,陈世倌是汉人,所以这个传说虽然是假的,但是满清统治下的汉人却乐于接受,这其实类似于精神胜利法,汉人们还在努力弥补被“夷狄”打败的失落感。 总之,天马行空的传说是虚假的,但是它们产生和流传背后的社会心理是真实的,值得我们深思。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

众所周知血月指的是红色的月亮。科学的解释就是那时候地球正好运行到太阳和月球之间,将太阳照到月亮上的光遮挡住,紫、蓝、绿、黄光都被大气层折射吸收掉了,只剩下一种红光投射在月球上,所以我们看到的月亮就是红色的,那么古人是如何看待血月这种自然现象的呢?血月有哪些传说? 然而,血月的出现,带给人们想象的空间。比如,有人把血月与灾难联系起来。现在的人可能不相信夸父逐日具有真实性,也不相信天狗吃月亮具有真实性。夸父逐日出自中国上古奇书《山海经》,说的是远古黄帝时代,有个力大无穷的巨人夸父追逐太阳的故事。而民间故事所言与《山海经》有所不同,说的是,有一年,赤日千里,晒死了庄稼,晒焦了树木,死了很多人。巨人夸父发誓要逮住太阳,把太阳摘下来。于是,夸父告别族人,开始了追逐太阳的征程。夸父意志坚定,一路奔跑不止,最后死在途中。这故事很神奇。一般认为,这个故事表现夸父的英雄气概,反映了古代人民与大自然竞争,不断奋斗的精神。 天狗吃月亮的故事,与佛教相关。月食是自然现象,但是古时候的人们还不了解月食的原理,用想象把月食说成了颇具传奇的天狗吃月亮。传说,古时候有一个生性好佛又孝敬父母的公子叫目犍连,他的母亲吩咐人做了三百六十只狗肉馒头,说是素馒头,要到寺院去施斋。玉帝知道这事后,将目犍连的母亲打下十八层地狱,变永世不得超生的恶狗。目犍连为救母亲,日夜修炼,修成地藏菩萨,用锡杖打开地狱门。目犍连的母亲逃出地狱后找不到玉帝,就将月亮一口吞下。不久,在人间的锣鼓声和爆竹声中,吓得恶狗吐出了月亮。这种传说,实际上反映出人们对月食现象的强烈关注。 今天的人们学科学知识,知道月食是怎么回事,也知道月食时出现月红色月亮是怎么回事。但是,古人有古人的看法。比如,在古人看来,血月出现,象征不吉利,可能预示着灾难,故有有“血月见、妖孽现”的说法。中国《南齐书》的《五行志》里这样记载血月现象:“明帝永泰元年四月癸亥,月蚀,色赤如血”。这次血月的出现,被人认为预示了三日后大司马王敬则的举兵造反。《隋书 天文志》载:“若于夜则月赤,将旱且风”的记载,说是血月的出现会有干旱和大风。月食过程中月相的变化 有资料说,古代欧洲人也认为血月会唤醒黑暗魔力。基督教典籍《圣经》也提到血月,当最后审判日来临。比如,旧约的《约珥书》中有一段预言提及血月:“日头要变为黑暗,月亮要变为血,这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。“古代印度人则认为血月预示灾难。《仁王护国般若波罗蜜多经》中认为,月色改变成赤色,预示有难。也许,正是受了古人有关血月的看法, 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

胤禛,清朝第五位君主,康熙帝第四子,年号雍正。今天趣历史小编给大家整理了相关内容,不知能否帮助大家拓展一些知识? 在电视剧《雍正王朝》中,有这么一个情节,在雍正办公的地方,有一个小房间,里面的柜子里,有一个个上了锁的小盒子,这些小盒子中,装有官员们给雍正上的密折。 雍正会用对应的钥匙分别打开小盒子,然后查看官员上的密折,从中了解民间和官员之间(弹劾、指责、举报等)发生的事情,并予以批示。 这个故事情节反应的就是清朝自康熙时期起,就采用的密折奏事制度,即部分官员得到皇帝的许可后,可以绕开公开的奏事渠道,单独给皇帝说事。 密折奏事制度虽然起于康熙朝,但康熙只是把他作为了解地方和民间情况的一种补充,授予密折权力的官员人数并不多,且密折在观看后,会交还给本人。 雍正继位后,为了强化皇权,强化对官员的管理,将这么一种奏事的制度发扬光大,把它当成了自己手中的一柄重要武器。 雍正不但增加了密折奏事官员的人数,且密折会存档,用作监督官员的证据,并用于实际的政治控制行为中,其主要表现在以下三个方面。 一:让官员们互相监督,并利用这种监督强化皇权 在古代的各个王朝,官员之间的弹劾,是有正规渠道的,有专门的言官和机构负责此事。 但这种公开的举报和弹劾行为,受制于朋党、亲眷、师生之间的纠葛,往往无法反应真实情况,且很容易引起党争。 而密折奏事制度,可以有效缓解官员们对同僚的某些顾忌,能防止臣子们上下串通一气,欺瞒皇帝。 且雍正许可的不区分官员大小等级、不分管辖地区,不分事务管辖范围的全范围的互相监督和纠察式的密折奏事,能让臣子们在互相监督的同时,还要互相防范和警惕。 如此一来,官员们就无法整合在一起对抗皇权,而要依靠皇权给自己撑腰、做主。 官员的对错和升迁,雍正可以依据密折奏事中的内容,结合自己的政治需要来判断和下决定。 得到密折奏事许可的人数越多,官员之间的猜忌和防范就越严重,因为谁也不知道,身边的某位同僚会不会偷偷给皇帝上奏折,披露和揭发自己。 如年羹尧倒台前,不但有品级相差不大的亲密助手岳钟琪用密折揭发,还有其作战和防御地区的知府、知县用密折揭发,上上下下有无数的眼睛盯着他。 当官员们因互相监督、揭发的需要而无法团结时,皇权自然获益匪浅。 于是,大多数官员们都会在密折中表态:“所依赖者,惟知有皇上,不知其他”。 二:通过密折来打击异己、孤立政治上的对手 密折既然沾上了个“密”字,其中的内容即只有雍正和上奏人知道,包括雍正给臣子的批示,也具有高度机密性,不经许可是不能传播的。 唯一拥有主导权的雍正可以根据政治需求来决定是否公布密折内容,打击政敌,或根据密折内容,做秘密批示,在官员势力中挑拨、拉拢。 如雍正朝初期,在防范、惩治年羹尧、隆科多等权势比较大的臣子时,雍正就借用密折的批示,在官员群体中大肆挑拨。 如雍正在给湖南巡抚王朝恩的密折批示中写道:“二人(年羹尧、隆科多)就曾在朕前奏你不可用......”。 雍正又在给河道总督齐苏勒的密折批示中写道:“隆科多说你操守不好”,“而年羹尧前岁奏你不能料理河务,言不学无术”。 雍正在给云贵总督高其悼的密折批示中写道:“(年羹尧)奏你不称云贵总督之职”,“朕恐他(年羹尧)愚弄你,陷汝于不是......所以明白写来”。 雍正在给陕西凉州总兵宋可进的密折批示中写道:“年羹尧不大喜你,你防着些。诸凡不要将把柄着他拿住......”。 如此种种,雍正充分利用密折奏事这种得天独厚的手段,想打击谁就打击谁,想分化谁就分化谁。 至于雍正要对付的人,是否说过那些话语?官员们在得到批示后,是无法互相证实的。 官员们也不敢互相证实,因为你也许刚当面或写信去求证,回过头,就被同样拥有密折奏事权力的被求证者揭发。 因此,官员们只能被雍正牵着鼻子走,还要对皇帝的提醒“感惧涕零”。 在这样一种氛围下,谁能对抗雍正的皇权?年羹尧和隆科多不行,皇子胤禩、胤禟们也不行。 三:利用密折联络群臣感情,针对性的灌输君臣大义 雍正虽然扩大了密折奏事的人数和范围,但对于庞大的官僚队伍来说,拥有密折奏事权力的官员还是少数。 因此,很多官员认为拥有密折奏事权力,是一种荣誉,是皇帝给予的信任,普遍对雍正抱有感激之情。 雍正就利用官员的这种敬畏和感激心理,根据不同官员的欲望、性格,通过密折这种单对单的交流方式,针对性的对不同官员晓以君臣大义。 并且,因为密折的机密性,雍正可以随意对官员表态,如“独看好你”这样的语气,让收到批示的官员有一种被“独宠”及“看重”的心态,进而随时准备为雍正效死力。 现今解密和公开的清宫档案中,在雍正朝奏折那一部分中,能经常看到雍正对臣子们的肉麻般的批示语句。 这不单是联络感情的一种方式,让臣子们亲近雍正,也是以这种语气让臣子们放下对雍正的警惕心,达到大事小事都愿意向雍正诚实汇报的目的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

松弛感大美女大概说的就是舒淇吧,真的很绝,气质也超级的出众,这么好看的美女头像怎么能不爱了。

加拿大一枝黄花看起来是很漂亮的,不过它本不属于我国的植物,属于入侵植物。外来植物就外来植物吧,咱也不排斥外来植物,可是加拿大一枝黄花的危害性很大。据统计,20年的时间里,它让上海近30种本土物种消亡,所以我们还是要消灭它,保护我们自己的物种。 加拿大一枝黄花为什么这么厉害?它拥有三项特殊技能。 1.它的繁殖能力极强。它的一株花穗就可以产生2万多粒种子,子孙基数实在是太大了。 2.它的扩散能力很强。子孙基数大,但是如果它扩散能力不强,也还好,可是它的扩散能力超强,它的种子又轻又细,被风一吹就能扩散特别远。 3.它的根系可以分泌一种特殊的物质,可以抑制其他植物的生长,实在是太自私太霸道了。正因为此,加拿大一枝黄花也被人们称为生态杀手、恶魔花或者霸王花。

还不知道:曹魏和东吴都曾多次恩赦,为何气度恢宏的诸葛亮,却极少大赦天下的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 古代统治者在治理国家时,常会用到“大赦天下”的手段。《尚书·吕刑》中也有“五刑之疑有赦,五罚之疑有赦”的说法,可见在上古时期,宥赦制度便初具初始形态了。 所谓“赦”,即免除刑罚,大赦天下只是其中一项;此外还有“曲赦”,即赦免部分地区罪犯的刑罚。至于“宥”,则取“宽宥”之意,意为减轻刑罚,从宽处理,如朝廷发“德音”,就是对重刑犯进行减刑、对轻罪者进行释放。 两汉以来,儒学大兴,据相关统计,两汉共赦218次。及至汉末三国,无论是曹魏、东吴,还是诸葛亮之后的蜀汉,皆曾多次恩赦。唯独诸葛亮执政期间,却极少言赦,只有蜀主刘禅即位当年才出现了一次。诸葛亮气度恢宏,世所共知,可他又为何要这么做呢? 上图_ 诸葛亮 一、诸葛亮“赦不妄下” 诸葛亮对大赦的态度,见于《华阳国志·刘后主志》:“丞相亮时, 有言公惜赦者, 亮答曰:‘治世以大德,不以小惠,故匡衡、吴汉不愿为赦。先帝亦言:“吾周旋陈元方、郑康成间,每见启告,治乱之道悉矣,曾不语赦也。”若刘景升、季玉父子,岁岁赦宥,何宜于治!’” 诸葛亮出身名门,通晓儒学经典,但又不是一个标准“儒生”。其一生所学庞杂,颇有法家、名家、纵横家、道家等学说的影子。在蜀地时,诸葛亮曾担任太子刘禅的老师,为其抄写“申、韩、管子、六韬”等各家典籍,还传到了刘备耳中。申不害、韩非子为先秦时期的法家代表,管仲又是诸葛亮的“偶像”之一,诸葛亮不言赦的做法,显然受到了他们的影响。 韩非子曾云:“今缓刑罚,行宽惠,是利奸邪而害善人也,此非所以为治也。”这话说到了点子上。自古以来,刑与法都是治理国家的必要手段,也是维护国家稳定的重要保障措施。一旦国家疏于刑罚,习惯用大赦来维护其统治,奸邪之人就会趁机作乱,侵吞良善之人的利益。换言之,国家频繁宥赦,小人犯罪的成本就会大大降低;而这种约束一旦降低,拥有权力与武力的豪强地主就会更加肆无忌惮,公然践踏法律。时间一长,不仅会导致社会动荡混乱,也会大大降低官府的公信力。 这绝非是妄言。东汉桓帝时,社会昏暗,朝堂不得不经常大赦,以达到树立恩德、强化皇权的作用。当时,有个名叫张成的术士,因“推占当赦,遂教子杀人”。其实,所谓的“占卜”只是一种借口,按范晔《后汉书》与《太平御览》注引谢承《后汉书》记载,张成正是宦官集团的附庸。利用自身职业的特殊性,张成可以轻松接触到把持朝政的宦官,然后利用“大赦”做文章,或攫取私利,或杀人泄愤。 面对这种行为,别说其他人了,就连陈纪、郑玄这样的儒道宗师,都“曾不语赦”。而这,正是诸葛亮用来反驳朝臣的一个有利论据。此处所言“不言赦”,正是刘备与他共同制定的基本国策,不容动摇。君不见,刘表、刘璋虽然善待部属,但仍有不少豪强暗藏异心,意图颠覆他们的统治,以致政局愈乱。 《管子》云:“赦者,小利而大害也,故久而不胜其祸;无赦者,小害而大利也,故久而不胜其福。”诸葛亮自比管仲,深受其说影响,对此观点深以为然。裴松之注引“郭冲条亮五事”其一载:“亮刑法峻急,刻剥百姓,自君子小人咸怀怨叹。”诚然,诸葛亮以法治蜀,招致了不少非议,就连法正都劝说过他。然而,诸葛亮始终都认为:“治世以大德,不以小惠”,并再次强调了“威之以法,法行则知恩”的观点。 上图_ 法正(176年-220年),字孝直 这种颇有法家手段的执政理念,与曹操25年未曾一赦倒有异曲同工之妙。说白了,东汉后期以来,日益膨胀的豪门大族已掌握了社会中的绝大多数资源。魏、蜀、吴三国建立时,虽得到了豪族地主的支持,但为了巩固皇权,曹刘孙三家也仍要采取各种办法对其进行抑制。 这是因为:频繁的大赦,显然会破坏法制的公平;而法纪一旦松弛,就会助长这些豪门大族的嚣张气焰。乱世须用重刑,为今之计,只有一视同仁,限制他们利用自身强大的影响力来干预社会的正常运行。只有这样,国家才能走上正轨。 上图_ 刘禅(shàn)(207年-271年),即蜀汉怀帝 二、蜀汉后期何以大赦 蜀汉自建立以来,到诸葛亮去世,期间只有两次大赦。一次是刘备登基,一次是刘禅登基。从某种程度而言,大赦其实是皇帝的特权,是他们用来强化皇权、彰显自身权威的关键手段。故天子践祚,常通过大赦天下来表现其统治力。 也正因大赦是皇帝的“专利”,所以诸葛亮就算想要大赦,也不能“越俎代庖”,直接跨过刘禅来做决定。在此情形之下,诸葛亮才会搬出先帝刘备为他“背书”,以证明其无意染指“大赦”这项权柄。只可惜,诸葛亮去世后,开始掌权的刘禅并没有他这种强力手腕掌控朝局。故在此之后,蜀汉便经常见到大赦了。 如上图所见,诸葛亮去世后,蜀汉共进行了十二次大赦。且不难看出,伴随着大赦而进行的,是一次次的政治、军事行动或星象灾异。这不由令人联想到,东汉后期桓、灵二帝在位时,朝政渐乱,皇帝几乎一年一赦,如此高的宥赦频率,恰恰反映了社会的动荡不安与政治的黑暗。同理可知,蜀汉后期的大赦,亦是刘禅对益州本土势力的一种变相妥协。 陈祗、董厥、诸葛瞻执政期间,“姜维常征伐在外,宦人黄皓窃弄机柄,咸共将护,无能匡矫”,以致政刑失和,人心向背,以谯周为首的益州土著势力抬头,并趁机鼓吹“投降论”,引起朝局内外一片动荡。 上图_ 谯周(201年-270年),字允南,巴西郡西充国县(今四川西充县槐树镇)人 在此情形之下,蜀汉内部各派系之间的矛盾、执政长官与地方大族、平民百姓与大族之间的矛盾,都需要一次次的大赦来进行暂时性的缓解。而这,正是刘禅不得不频繁使用恩赦手段的根源所在。 只不过,这种“饮鸩止渴”的方式,虽暂时缓和了政局,却在无形中再次加剧了社会矛盾,导致益州土著更加肆无忌惮,进而加速了蜀汉的灭亡。 参考资料: [1]陈寿撰,裴松之注 《三国志》 [2]陈俊强 《魏晋南朝恩赦制度的探讨》 [3]余明侠 《诸葛亮评传》 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

很多花友都会有这样的疑问,为什么自己精心挑选的肥沃疏松又排水好的泥土在种植植物一段时间之后就会慢慢的开始板结,有些土壤甚至板结到浇水都很难渗透进去的状态,到底是什么原因会导致这样的泥土状态产生呢?我们是不是可以找到一些可以应对的方法呢?今天花儿谷就来跟大家介绍几种常用的可以帮助植物泥土疏松的材料,可以在很长一段时间内帮助盆土保持良好的疏松、排水的状态。下面我们就一起来看一看吧! 首先,我们要知道为什么我们的土壤在使用一段时间之后就会慢慢的开始板结呢?这其中只要是由于植物对土壤的养分吸收,养分越少的土壤就越容易板结,然后浇水的时候流水对土壤的浸泡,湿润的泥土也会慢慢的变得越来越细腻,土壤越细腻其中的缝隙就会不断的变小。植物的根须不断的壮大,其中的泥土也开始受到压力而变得结实,这样周而复始就会导致土壤贫瘠化,就慢慢板结了。 然后,我们有没有什么方式可以让其保持一种良好的疏松肥沃的状态呢?方法当然是有的,比如说我们可以在其中加入几种“灰”,这几种材料对于植物的生长是有利的,可以持续的提高土壤的肥力,还可以让土壤保持疏松、排水、保水的良好状态。 第一种“灰”就是草木灰。草木灰是草本或者木本植物燃烧后的残余物,这种灰因为是植物燃烧后残留的灰烬,所以凡是我们植物之中包涵的微量元素都可以保留下来,一些矿物元素对于植物的生长是非常好的。不过草木灰呈现碱性,我们在使用来种植酸性植物的时候要注意配合使用硫酸亚铁、雨水等物质使用,用来养殖一些碱性或者中性的植物可以搅拌在泥土中,可以防止泥土之间发生黏连,有效的防止土壤板结。 第二种“灰”就是锯末。锯末是一些树木在加工过程中残留的碎木屑,这些碎木屑比较蓬松,可以搅拌在泥土中帮助防止土壤硬化,同时还具备了良好的保水的效果,用来养殖花卉是非常好的,尤其是在夏季的时候可以帮助植物根系有充足的水分,避免盆土干透。同时随着木屑的腐烂,可以持续的放出一些养分元素,植物就可以越长越好。 第三种“灰”就是煤渣。煤渣是煤球燃烧之后残留的物质,煤渣具备了良好的透气吸水能力,可以放在盆土底部或者碾碎之后搅拌到泥土当中,可以持续维持土壤的疏松、透气特性。煤渣还可以用来养殖多肉植物,将其加入多肉盆土当中,可以起到透水防烂根的效果。 以上就是花儿谷为您简要介绍的三种适合保持土壤疏松、增强土壤肥力和透气性能的材料,我们在养殖植物盆栽的时候可以适当的添加一些进去,这样植物可以生长得更好,也不会轻易的出现积水浸根烂根的问题。 亲爱的花友们,你们平常养殖花卉绿植的时候是不是也会使用这些材料呢?跟我们一起分享一下你的花卉养殖技巧吧!

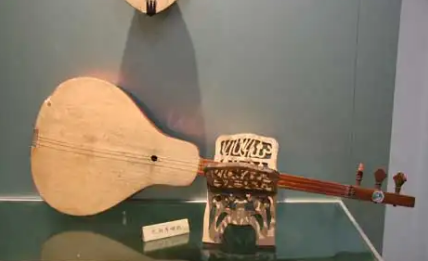

“都塔尔”的琴声浑厚、悠扬,是新疆维吾尔族钟情的传统弹弦乐器。它的名字来源于波斯语“dutar”,“都”意为“二”,“塔尔”是“琴弦”之意,即两条弦的乐器。汉语译音也写为“都他尔、都塔尔、独塔尔”等。新疆的民族乐器都具有两重性,不但可作伴奏的乐器弹奏音乐,还可做为一件精美华丽的工艺品来展示,乐器经过主人的手工制作和装饰,显得简单古朴,高贵典雅。那么下面趣历史小编就为大家带来关于都塔尔的详细介绍,一起来看看吧! 来源 都塔尔乐器的来源在民间流传着许多古老的传说。 相传在远古时期,以游牧为生的维吾尔族牧人,主要饮食以黄羊为主,吃完黄羊后他们就把黄羊的肠子随意丢弃在大草地上,经太阳晒干的黄羊肠子被风一吹,会发出了一种优美的声音。这种声音和现象被维吾尔族人们发现后,人们就有意识地把风干了的羊肠子挂在挖空的木头上,用它来制作乐器,最原始最古老、也最简陋的独它尔出现了。 外形 传统的都塔尔,构造与弹布尔相似,外形像个长柄的大水瓢,由共鸣箱、琴头、琴杆、弦轴、琴马和琴弦等部分组成,制作材料多采用经过自然干燥的桑木、杏木或核桃木,规格尺寸按照男士、女士和儿童的不同分类而定,通常分为大、中、小三种。大的柄上用丝弦缠17个品位,小的有14个品位,适合男女弹奏。 演奏时右手五指并用,缺一不可,或拨或挑,或挑或扫,弹奏出来的琴音声音虽小但音色却很柔美,弹奏者尽可通过琴声淋漓尽致的抒发感情,所以维吾尔族的妇女尤其喜欢用都塔尔自弹自唱。 曲目 都塔尔是一个伴奏极佳的乐器,它除了在古典音乐《十二木卡姆》中作主要伴奏外,还演奏过有名的曲目《木夏乌热克木卡姆间奏曲》、《艾介姆》和《幸福的时代》等。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

太爱这种俏皮风格的情侣头像啦,很搞笑又很幽默的双人情侣头像收藏着去秀恩爱吧。

考姆兹,是柯尔克孜族弹拨弦鸣乐器。译名还有库木孜、考木兹。流行于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什、乌恰、阿克陶、阿合奇、伊犁哈萨克自治州特克斯等地。那么下面趣历史小编就为大家带来关于的详细介绍,一起来看看吧! 库木孜 库木孜,又称考姆兹,柯尔克孜族弹弦乐器。流行于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州等地。用整块杏木、柳木挖制,全长90厘米。琴头无饰,一侧置三轴。琴杆细长、无品。音箱宽20厘米,面板用松木,上部开直径1厘米圆形音孔,下置梨木琴码。天山南部的库木孜音箱扁平,呈葫芦形;帕米尔山区的库木孜音箱为长六方形,上宽下窄。张三条丝弦,按四或五度定弦g、d1、g或c、g、d1,音域c—e2。演奏时,琴置于胸前,左手持琴杆按弦,右手用拇指、食指弹拨或用五指轮奏。乐曲有《夜莺曲》、《库尔满别克的远征曲》等。 收藏乐器 北京中国艺术研究院音乐研究所中国乐器博物馆收藏考姆兹一件。桑木制,音箱为扁葫芦形,上蒙松木面板,全长90厘米、面宽19厘米。面板中部开有一圆形小音孔,面、背板边部有黑色双线饰缘。琴头尖顶、方柱形,弦槽后开,左侧置三个T形琴轸。琴颈细而长,其面为指板、无品。三条丝弦从山口上方的三个弦孔中穿出,下端系于木制尾柱上。通体施以透明漆饰,木纹清晰,外表美观。已被载入《中国乐器图鉴》大型画册中。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

小阮是一种汉族传统乐器,阮咸的简称。相传西晋阮咸善弹此乐器,因而得名,四弦有柱。始于唐代,元代时在民间广泛流传,成为人们喜爱的弹拨乐器,有了广阔的音域和丰富的表现力。那么下面趣历史小编就为大家带来关于的详细介绍,一起来看看吧! 乐器介绍 小阮,阮咸的简称,还有一意即长颈琵琶,与从龟兹传来的曲项琵琶不同。西晋竹林七贤之一阮咸善弹琵琶,唐代开元年间从阮咸墓中出土铜制琵琶一件,命名为“阮咸”,简称“阮”。结构是直柄木制圆形共鸣箱,四弦十二柱,竖抱用手弹奏。唐时琵琶是军中传令之器,故有欲饮琵琶马上催的说法。 近代中国的发展的中乐团中,阮咸类乐器有中阮、大阮。作为弹拨乐器中的中音声部。 1949年以后,阮咸类乐器经过改良,发展成阮族乐器,包括高音阮、小阮、中阮、大阮和低音阮。其中高音阮在香港中乐团被用于替代柳琴作为高音弹拨乐器,中阮和大阮为各民乐团常用中低音弹拨乐器。 阮音箱圆形,十二个音柱,四弦,用假指甲或拨片弹,可用于独奏、重奏和歌舞伴奏或参加民族乐队演奏,有丰富的艺术表现力。 发展历史 起源 起源说法不一,据汉代至魏晋时期的文史资料所载,阮是中国自创的一种圆体、直项、四弦、12柱(品)的乐器。起源大约在公元前217至公元前105年,汉时称秦琵琶或秦汉子 西晋阮咸善弹此种琵琶,此琴因此得名阮咸 。唐代,约在350年前后由西域传入中国的曲项琵琶盛行,在乐部居于首位。逐渐将曲颈琵琶直称琵琶,而直柄圆形的琵琶,则称阮咸。直到清代,阮虽仍保持着古制,但音域只有1个多八度,在民间流行的旧式阮,则退化为两条或三条弦。 西晋(公元266年—316年)“竹林七贤”中的阮咸是杰出的音乐家,最喜弹奏这种乐器,他当时弹奏的已是趋于定型的阮了。由于阮咸善弹和当时社会对竹林七贤的崇尚,这种乐器一时风行全国各地,成为独奏、合奏或为相和歌伴奏的主要乐器。后来因为社会动乱,阮曾一度失传。 唐代 据《新唐书·元行冲》载,唐武则天时(684~701),蜀人蒯朗在古墓中得铜器,身正圆似琵琶,与《竹林七贤图》中阮咸所弹乐器相似。元行冲认为:“此阮咸所作器也,命易之林,弦之,其声高雅,乐家遂谓之阮咸。” 唐代的阮,有四弦、13柱,发展得已比较完善。在唐代的《清商乐》和《西凉乐》中,阮咸也是主要的乐器之一。 阮咸在盛唐时期流传东瀛。至今,在日本古都奈良东大寺正仓院中,还珍藏着一张唐代传去的螺钿紫檀阮咸。这张阮咸长100.7厘米,四弦、14品,在圆形共鸣箱的面板上,开有两个圆形音孔并镶有音窗,腹部是一副四人奏乐图。琴颈和琴轸上,都有螺钿镶嵌,在琴箱的背板上,更嵌出美丽的花枝图案,并有两支飞翔的鸟雀。其工艺之精细,造型之秀美,为后世所罕见。 宋代 阮咸简称为阮,始于宋代。10世纪末,宋太宗赵光义把阮咸由四弦增至五弦,但不称其为五弦阮咸,而称“五弦阮”,阮之名自此始。 元代 元代,阮在民间广泛流传,成为人们喜爱的弹拨乐器。 清代 从中国音乐研究所收藏的一张清代阮看来,直到清代,阮仍保持着古制,音域只有一个多八度。在民间流行的旧式阮,则退化为两条或三条弦,即使是四条弦,也是每两条同发一音,音域很窄,音阶也不完备。 现代 建国后,阮的改革和演奏艺术发展很快。20世纪50年代对阮进行了一系列改革,使阮具有高音、中音、次中音和低音4个声部,而自成一族。改革后的阮都为四弦,采用金属弦,调音方便,音域扩展到三个八度以上,音量增大。半音俱全,可任意转调。在演奏技巧上,除传统指法外,还吸收了其他中、外弹拨乐器的技法,大大丰富了阮的表现力。 1977年制成的双层共鸣箱中阮,是在加大的琴箱内增设一张较薄的共振板,把腔体隔成前后两部分。这种际音色圆润浑厚,音量明显增大。 1979年制成的电扩音中阮,既保持了阮的传统音色,又丰富了发音的韵味。 20世纪80年代研制的无品大阮,在琴箱中的高音区支有一根音柱,由于降低了山口和缚弦的高度,琴弦距指板较近,便于演奏。它保持了大阮原有的音量,音色较为柔和,演奏上可借鉴三弦、琵琶和筝的抹、滑、揉、打、吟等技法,适于演奏流畅如歌的旋律,表现力极为丰富,具有动人的艺术效果。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

编钟是中国汉民族古代重要的打击乐器,是钟的一种。编钟兴起于周朝,盛于春秋战国直至秦汉。编钟由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或几组,每个钟敲击的音高各不相同。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。那么下面趣历史小编就为大家带来关于编钟的详细介绍,一起来看看吧! 材料 曾侯乙编钟用料是铜、锡、铅合金,全套编钟上装饰有人、兽、龙等花纹,铸制精美,花纹细致清晰,并刻有错金铭文,用以标明各钟的发音音调,它是公元前433年的实物。可见,远在2400多年以前。我国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平,它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早将近2000年。 起源 早在3500年前的商代,中国就有了编钟,不过那时的编钟多为三枚一套。后来随着时代的发展,每套编钟的个数也不断增加。古代的编钟多用于宫廷的演奏,在民间很少流传,每逢征战、朝见或祭祀等活动时,都要演奏编钟。 象征 在中国古代,编钟是上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征。曾侯乙编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,记录了许多音乐术语,显示了中国古代音乐文化的先进水平。编钟音乐清脆明亮,悠扬动听,能奏出歌唱一样的旋律,又有歌钟之称。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。