德容曾经在影视圈大红大紫过,在美女如云的琼女郎中,陈德容也能算最美,精致的五官配上又大又圆的眼睛,让人心生怜悯过目不忘,所以曾被琼瑶相中并力捧,出演了《梅花烙》《水云间》等多部热门电视剧,红极一时陈红结过几次婚。所以还是不少观众关注她的动态近况,看到她离婚的消息,虽然本人恢复单身状态很好,却也难免心生感慨,曾经她那么美那么红,又嫁给帅哥富商,也算圆满。但如今离婚了,无子女,事业过气,难免有些冷清。 说到陈德容,不少人容易联想到陈红,不仅仅因为两人都姓陈,长得都很漂亮,还都是琼女郎,还因为两人曾经在《水云间》中合作过。当时两人都芳华正茂,在剧中的美貌风采不相上下,所以总是被比较。相比之下,曾经的陈红其实嫁得并不如后来晚婚的陈德容好。 之所以这一说,是因为陈红比陈德容早结婚很多年,还在事业和美貌巅峰的时候,就放弃了大好星途,嫁给了比自己大很多,而且其貌不扬的陈凯歌,结婚生子后放弃自己的演艺事业,相夫教子做陈凯歌幕后的女人。 不仅如此,陈红当时还是嫁给离婚的陈凯歌,虽然这没什么不光彩的,只是稍微有点吃亏,更郁闷的是,在陈红之前,陈凯歌和倪萍交往多年,结果却选择了更年轻的陈红,也让陈红一度遭遇各种质疑和非议。 将陈红的婚姻与陈德容的婚姻一比较,再加上两人年龄差距不大,陈德容还年轻漂亮,陈红却已经步入大妈行列,如今形象反差大。 但是与离婚后的陈德容相比,如今的陈红堪称人生赢家,之前付出的青春和美貌,都获得了很好的回报。这是因为陈红当时选择的这个离婚男人,不是一般人,而是知名大导演,虽然这些年作品口碑不如从前,但也赚得欢,陈红作为制作人,也是幕后老板,偶尔还客串,与丈夫在事业上夫唱妇随,名利双收,也是羡煞旁人。 而且陈红也将两个儿子养大成人,特别是小儿子陈飞宇,遗传父母的优点,长得帅气,加上大导演父亲和明星及制作人的母亲的力捧,轻松进入娱乐圈而且很快成名,比同龄人或者不少前辈幸运很多。陈红如今掌控着丈夫的事业和财富,以后又有明星儿子可以打理,即使年过半百人老珠黄,不能再冲在一线当女明星挣钱,也算是人生大赢家。 你会介意女朋友的过去吗? 我女朋友在遇到我之前做过小姐,被客人搞怀孕堕了一次胎,生了一个女儿。 我是在酒吧认识我女朋友的,当时看她特别性格开朗,为人放荡不羁,出手还阔绰,不像现在很多女孩子斤斤计较,扣扣搜搜。当时就对喜欢上她了,她还把我的账结了,后面我马上要到了她的微信。 随后就对她展开了猛烈的追求。发红包,送礼物,拼命的砸钱,最终在她的生日会上,我包了13140,她终于答应了我。那天晚上我们就发生了关系,事后我总感觉不对劲,因为我发现她肚子上有妊娠纹,在我的逼问之下,她说了实话。 原来她刚出社会的时候没钱,选择了去做小姐,刚开始不懂,被客人搞怀孕了,那个客人骗她生下来,结果生下来后他跑了,孩子现在在她老家。后面又有一次不小心怀孕了,她学聪明了,打掉了。我现在终于能理解她为什么出手这么阔绰了,因为是钱来的太容易了。 听完后,我泪流满面,但是我还是选择了接受,我也不知道为什么,可能是图她的美貌吧。

陈德征,浙江浦江人,1926年,陈德征继任上海《民国日报》的总编辑,随后又掌握了国民党上海市党部和文教机关的大权。《中央日报》闯祸,殃及职员,蒋介石二次“御批”:著各机关永不录用陈德征。 目录 1基本资料 2轶闻3蒋介石“御批” 基本资料1 中文名:陈德征国籍:中国民族:浙江浦江职业:《民国日报》总编辑 轶闻2 1926年,陈德征继任上海《民国日报》的总编辑,随后又掌握了国民党上海市党部和文教机关的大权。红极一时,他便忘乎所以。一次,《民国日报》发起“民意测验”“选举”中国的伟人。揭晓时,第一名竟是他陈德征,第二名才是蒋介石。老蒋一怒之下将陈押至南京,关了几个月后,“御批”各机关,对陈“永世不得录用”。多数文章在介绍陈德征时,戏称他“民国第一伟人”。王彬彬在《南方周末》上介绍:陈德征,浙江浦江人。1923年与胡山源、钱春江创办“弥洒社”并出版《弥洒》月刊。1926年任上海《民国日报》的总编辑。1927后任国民党上海市党部主任委员,上海市教育局长等职。据说,在陈某执掌《民国日报》时,曾忽发奇想,在报上搞了一次“民意测验”,“选举”中国的伟人。揭晓时,第一名是陈德征,第二名才是蒋介石。蒋介石一怒之下,将陈某押到南京,关了几个月。但蒋对他的惩罚仅此而已。陈某回到上海滩后,照样做他的官。这就是陈德征“民国第 蒋介石“御批”3 《中央日报》闯祸,殃及职员,蒋介石二次“御批”:著各机关永不录用陈德征1937年抗日战争爆发后,陈德征逃难到重庆。寄居他乡的陈德征在重庆举目无亲,没有钱也没有官职,无奈,他想到了《中央日报》的社长陶百川。当年,陶百川在上海市国民党部工作时,陈德征对他有过提携之恩。对此,陶百川很是为难,一边是恩人的求援,一边是“高层领袖”蒋介石“永远不得叙用”的命令,无奈,他求助于上司邵力子。邵力子是国民党中常委的元老,时任国民党中央宣传部长,连蒋介石也敬他三分。陶百川写了个“请部长训示”的条子,把陈德征推到了邵力子处。邵力子天生心肠软,看到陈德征穷困潦倒的样子,当即在陶百川的条子上批示“酌情录用”。得到部长的批示,陶百川便给陈德征在《中央日报》社谋了个挂名的主笔。1942年,英美等国和国民党商定好战后归还租界,此事属于外交机密,几方约定同时发布公告。而《中央日报》竟然抢先将此事公之于众,引起了英美两国的抗议

陈德仁(1922---2007) ,中国航天科工集团公司科技委顾问、中国航天科工集团第二研究院科技委高级顾问,中国共产党党员。 目录 1基本资料 2人物介绍3个人履历4所获荣誉5技术创新6一弹两用7飞行试验8社会评价9主要论著 基本资料1 中文名:陈德仁国籍:中国出生日期:1922年逝世日期:2007年政治面貌:中共党员 人物介绍2 陈德仁,1922年10月22日出生,火箭制导技术专家。50年代末开始从事导弹研制工作,在中国地地弹道导弹研制初期,在他新创建的制导与控制系统研究室,主持研究横向坐标转换方案和纵向“双补尝”方案,开拓了中国战略导弹全惯性制导的道路。60年代末,他借鉴液体地地导弹的研制经验,针对固体、潜地导弹的特点,采取相应对策,突破多项重大关键技术,使中国第一个潜地型号控制系统的研制获得成功,并根据“一弹两用”原则派生研制出一个陆基机动型号。80年代他长期负责导弹飞行试验工作,直至定型。他是中国弹道导弹制导技术的开拓者、固体潜地和陆基机动战略导弹控制系统的主要奠基人。 个人履历3 1922年10月22日出生于江苏省无锡县(今无锡市锡山区)。1940-1942年在交通大学学习。1943-1945年在重庆交通大学学习,获工学学士学位。1945.03-1946.03年在重庆中央无线电器材厂重庆分厂任实习员、工务员。1947.03-1952.03年在(上海)中央无线电器材公司研究所(解放后上海电工研究所)任助理工程师。1952.03-1957.03年在(北京)通信兵部电信技术研究所(后电信科学研究院)任工程师、副研究员。1957.01-1968.04年在(北京)国防部第五研究院二分院第一设计部1968.04-1980.01年在固体战略导弹控制系统研究所1980.01-1992.01年在国防部第五研究院二分院1998.01-2007.12年在中国航天机电集团公司历任研究室主任、副所长、所长、副院长、院科技委副主任和控制系统主任设计师、型号副总设计师、总设计师。陈德仁,1922年 所获荣誉4 陈德仁是中国自动化学会第三届理事会理事、中国宇航学会第一、二届理事会理事。1987年当选为国际宇航科学院(IAA)院士;1995年当选为中国工程院院士。1978年他主持研制的“地地型号导弹补偿方案制导系统”获全国科学大会奖。潜地导弹水下发射飞行试验成功后他于1985年获国家科技进步特等奖(排名第二)。 技术创新5 陈德仁在科学技术上的成就与贡献,主要是在火箭技术方面,特别是在弹道导弹控制技术的理论研究与实践方面。陈德仁在组织制导系统自行设计中,敢于突破旧框框,走技术创新之路。针对无线横偏校正系统需配置后方地面站,易暴露自身和受敌干扰,且不适应山区使用,以及原纵向的常值补偿制导方案不能补偿风等法向干扰造成的射程散布等弱点。他主持开展方案大讨论,集思广益,提出横向采用坐标转换方案,取代无线横偏校正系统;纵向增加法向加速度测量提供补偿信息,由原来的“单补偿”变成“双补偿”,从而开创了中国战略导弹全惯性制导的道路,提高了制导精度,改善了导弹作战使用的机动性和生存能力。陈德仁以其远见卓识,非常重视预先研究工作,在中、近程导弹研制同时,他就在研究室内成立了控制理论组和远景方案组,开展了惯性平台制导、三维坐标转换制导、远程导弹制导、固体导弹制导及制导精度分析等课题的研究,他经常亲自主持课题讨论,审定方案并提出自己的 一弹两用6 1979年陈德仁被任命为潜地和陆基机动两种固体战略导弹的副总设计师。他积极贯彻“利用潜—地导弹的控制系统和地面测试设备满足陆基机动固体战略导弹”的“一弹两用”方针。这在中国弹道导弹控制系统的研制史上是创下了先例。不仅节约了研制经费,而且大大缩短了研制周期,为早日装备地面导弹部队作出了积极贡献。 飞行试验7 从1980~1988年,在长达8年的时间里,他自始至终地参加了中国最早的两种固体战略导弹的历次研制性飞行试验、定型飞行试验和定型生产后的抽检性飞行试验,是每次试验现场的主要技术负责人之一。他长年在外,不辞辛劳,深入实际,处理各种技术问题,和技术人员、工人一起夜以继日地奋战在第一线。 社会评价8 陈德仁是一位学识渊博的科技专家,他在科技工作中很注重理论方面的学习和研究。凡事他都要寻根究底,探求理论根据,不单凭经验处理问题。他认为理论依据充分的技术方案才是可靠的,才能取得预期的效果。他还经常鼓励和指导设计人员对自己的工作成果进行理论上的总结提高。陈德仁又是一位善于发扬技术民主的技术领导。他在工作中坚持“双百方针”和“三严作风”。他主张在方案论证中,要让每个持不同设计观点的人员敞开思想,毫无保留地把自己的想法发表出来,大家热烈讨论,认真剖析。他认为这样既能保证工作质量,也有利于队伍整体水平的提高。他虚怀若谷平等待人,从不把自己的观点强加于人,而是认真听取,仔细推敲,并适时提出自己的见解,共同完善原先的想法。另一方面,他对工作质量的要求是十分严格的。60年代他曾提出过一套责任分明的管理办法:拟制计算任务书、技术报告等文件必须经过认真的拟制、校对和审核。每道工作程序不仅要签字负责,还要求记下 主要论著9 1陈德仁,王世洪.固体潜地弹道导弹外场试验中的经验教训.航天事业三十年(科技经验篇).北京:航天工业部(内部),1988:137。2陈德仁.固体潜地和陆基机动弹道导弹研制工作的简要回顾,固体潜地和陆基机动弹道导弹研制工作总结.北京:宇航出版社(内部),1990:6~12。3陈德仁.飞行试验初期的测试质量控制,航天质量启示录.北京:航天工业总公司,1995:212。4陈德仁.(编委副主任).固体弹道导弹系列丛书(共14册).北京:宇航出版社,1991~1996。5陈德仁.负反馈式阻抗升高压,电信建设6陈德仁.声频功率输出计的设计,电信建设

陈德先,江西省泰和县人,中国共产党党员。早年参加革命,战功卓著,先后被授予少将军衔,荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、一级解放勋章和中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。2004年10月11日逝世,享年89岁。 目录 1基本资料 2人物生平3人物评价 基本资料1 中文名:陈德先国籍:中国出生地:江西省泰和县出生日期:1915年12月逝世日期:2004年10月11日职业:军人 人物生平2 陈德先同志1915年12月出生于江西省泰和县一个贫苦农民家庭,1929年7月加入了中国工农红军,1932年秋加入中国共产主义青年团,1934年8月转为中国共产党正式党员。陈德先同志历任江西省泰和县红军游击队战士、红军独立五师十五团三连通讯员、红一方面军二十二军特务团三连战士、红一军团保卫局交通员、红一军团教导营学员、红军大学步兵学校一团四连学员兼小组长、红军大学步兵学校一团四连支部书记、红军大学步兵学校一团特派员、红军大学步兵学校三团总支书记等职。先后参加过一至五次“反围剿”斗争和举世闻名的两万五千里长征。陈德先同志历任八路军太原办事处政治处组织干事、抗日大学四期一大队一支队学员、抗日大学四期一大队二支队特派员、抗日大学山东一分校政治部锄奸科长、山东分局高级党校学员、山东纵队政治部武装科副科长、山东军区特务团二营政治教导员、山东军区特务团政治处副主任等职,先后参加了莒县、临沂等战役战斗。陈德 人物评价3 在长达70多年的革命生涯中,陈德先同志出生入死,艰苦奋斗,勤奋工作,把壮丽的青春和毕生的精力都无私地奉献给了中国人民的解放和人民军队的建设事业。他始终忠于党、忠于人民、忠于共产主义事业,具有坚定的共产主义信念;他胸怀坦荡,任劳任怨,淡泊名利;他勤于学习,善于思考,具有丰富的政治工作经验和出色的组织领导才能;他坚持原则,顾全大局,具有坚强的无产阶级党性和组织纪律观念;他谦虚谨慎,平易近人,关心部属,深受官兵的尊敬和爱戴;他严于律己,廉洁奉公,始终保持了优良传统和政治本色。陈德先同志的一生,是革命的一生,战斗的一生,为共产主义事业奋斗的一生。他为革命事业建立的功勋将永载史册,他的革命精神、崇高品德和优良作风,永远值得怀念和学习。

陈德霖(1862年10月27日-1930年7月27日)生于山东黄县,京剧表演艺术家,京剧旦角,京剧演员。名鋆璋,号漱云,小名石头,幼年先后入全福昆班和三庆班坐科,习昆旦、京剧青衣兼刀马旦。以唱功著名。 目录 1基本资料 2人物简介3艺术经历4艺术特色5代表剧目6主要弟子7活动年表 基本资料1 中文名:陈德霖别名:陈鋆璋国籍:中国(清朝)民族:汉族出生地:山东黄县出生日期:1862年10月27日逝世日期:1930年7月27日职业:京剧演员毕业院校:四箴堂代表作品:《雁门关》主要成就:京剧表演艺术家 京剧旦角 创立陈派 人物简介2 陈顺天宛平人。人称“老夫子”。1930年去世,享年69岁。诞辰:1862年10月27日,同治元年(壬戌)九月初五日,巳时;逝世:1930年7月27日,农历庚午年闰六月初二日。享年69岁。 艺术经历3 1873年12岁时,入恭王府全福班学昆旦,艺名陈金翠。不久,全福班解散,陈德霖又入四箴堂(即三庆班)科班,改艺名陈德霖。学习刀马旦,又从朱莲芬学习昆曲。1880年19岁时,出科,又从田宝琳学京剧青衣,同时搭三庆班演出。光绪十三年(1887)三庆班解散。独立组织"承平班"后易名福寿班。1890年,以民籍学生身份进入升平署当差。一生辅佐杨小楼、谭鑫培、卢胜奎、黄润甫、刘赶三、王楞仙、俞菊笙、孙菊仙、刘鸿升、梅兰芳、余叔岩、高庆奎等名家,所演各种角色均精彩生色,成为他们的得力助手。他进宫后,体验慈禧太后的举止,运用于表演中,创造了《雁门关》萧太后的形象,得到了慈禧的赏识。《昭代萧韶》原是昆腔,慈禧想把它改为皮簧,就请陈德霖帮助安排场子,改编词句,安上唱腔。经过排演,慈禧看了很高兴。后来各王府演戏都请陈德霖代为办理。 艺术特色4 陈德霖是清代光绪以来青衣演员的代表人物,其主要特色在于继承老派青衣演唱的传统,偏于阳刚一路,而在唱法上较前人略有变化,是近代青衣重要流派,世称“陈派”。陈德霖在唱腔上得到时小福的亲传,为正宗青衣,基本遵循传统唱法,如“八大腔”在慢板中的运用,兼取胡喜禄所设计的新腔,使唱腔刚中有柔,改变了旧式直腔直调的唱法。又首创在唱腔收尾时用甩腔收音,峭拔有力,成为后来青衣常用的唱法之一。陈德霖嗓音清朗圆润,高亮娇脆、刚强清越、委婉,非常悦耳动听,直至晚年仍保持着优美的音色和充沛的气力。他吐字讲究,发音准确,因幼时曾习昆旦和京剧武旦,身段、武功都很熟练。做工谨严端庄,扮演雍容华贵的妇女形象能合乎身分。生平不尚花梢,以演唱唱工和唱、做繁重的戏最负盛名,是京剧演员以昆剧为基本功的示范人物。中年以后,整理演出了一些冷门剧目,不仅丰富了舞台演出,也为后来的旦行开拓了戏路。在表演上,陈德霖从剧情出发,根据剧中人物的性 代表剧目5 陈德霖的擅长剧目很多,多为唱工和唱、做繁重的戏,如《祭江》、《祭塔》、《孝义节》、《落花园》、《长坂坡》、《三击掌》、《探寒窑》、《武家坡》、《三娘教子》、《六月雪》、《南天门》等,其中《四郎探母》、《雁门关》中的萧太后则得梅巧玲的真传,有出色的表演。其昆剧如《琴挑》、《出塞》等亦负盛名。中年以后,整理演出的冷门剧目有《芦花河》、《武昭关》、《贺后骂殿》等。其他擅演剧目还有有:《思凡》、《断桥》、《活捉》、《游园惊梦》、《彩楼配》、《芦花河》、《五花洞》、《孝感天》、《金水桥》、《宝莲灯》、《御碑亭》、《戏妻》、《彩楼配》等。 主要弟子6 陈德霖热心教育事业,一生收徒甚众,桃李满天下,所以也有"老夫子"的称号。王瑶卿、梅兰芳、王蕙芳、王琴侬、姚玉芙、姜妙香并称为六大弟子。此外还有门婿余叔岩也得到他很多教益。尚小云、韩世昌、黄桂秋等都曾得其亲传,荀慧生、欧阳予倩等亦多向陈请益。传人中,梅兰芳、尚小云、韩世昌(昆旦)等均自成一家。黄桂秋拜陈最晚,成名于南方,嗓音甜美宽柔,在陈派唱腔的基础上强调用湖广韵行腔吐字,几乎每个音符都清楚地唱出来,而收放处则尽量少用强力是其主要特色。时人亦称“黄派”。纯陈派唱法今已不传,仅有少量唱片传世。 活动年表7 1879年9月4日,光绪五年(己卯)七月十八日:三庆班应史家胡同仁和王文恰公夒石宅堂会农历七月十八、十九两日,三庆班应史家胡同仁和王文恰公夒石宅堂会,并外串四喜班。主要剧目《伏虎》(程长庚)《文昭关》(程长庚)《八大锤》(徐小香,杨月楼,黄润甫)《梳妆掷戟》(徐小香,朱莲芬)《游园惊梦》(徐小香,朱莲芬)《四思凡带下山》(朱莲芬,沈芷秋,孙彩珠,陈兰仙,杨明玉)《群英会》(杨月楼,卢胜奎,徐小香,钱宝峰,孙二官)《活捉三郎》(杨明玉,朱莲芬)《双包案》(初连奎,何桂山)《伐东吴》(谭金福)《一门忠烈》(谭金福)《定军山》(谭金福)《巧连环》(德子杰,李顺亭)《捉放曹》(卢胜奎,何桂山,刘桂庆)《玉玲珑》(蒋长福,小二哥)《镇潭州》(李小珍,殷德瑞)《阳平关》(迟定儿,黄润甫,李顺亭,张三元)《状元谱》(小叫天,孙二官,陆杏林)《双泗洲》(李小珍,李小玉,张芷芳,朱小元)《祭江》(陆小芬)《闯

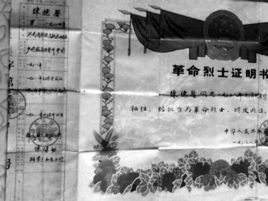

陈德馨(1904—1938),河南鄢陵人,1922年在开封考入国民革命军检阅使署学兵团,开始了行伍生涯。两年后,陈德馨担任学兵团排长、连长。1926年随冯玉祥参加北伐战争,任营长。1933年,擢升旅长,驻防山东,后被授予少将军衔。1937年全面抗战爆发后,陈德馨誓言:“枕戈待命,誓歼倭寇,为中华民族而效死!”1938年9月,陈德馨率部参加武汉会战。1938年9月7日,三千多日军进攻松杨桥阵地,陈德馨亲临前线指挥,数次击退日军进攻,被子弹击中左胸仍坚持率军作战,直到援军赶到,才被卫兵拖下火线,送往汉口万国医院抢救,因伤重不幸牺牲。2014年9月1日,被列入民政部公布的第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。 目录 1基本资料 2军旅生涯3血战日寇4人物纪念 基本资料1 中文名:陈德馨国籍:中国民族:汉族出生地:河南鄢陵出生日期:1904年逝世日期:1938年职业:国民革命军陆军第55军29师86旅旅长信仰:三民主义主要成就:抗击日军 军旅生涯2 陈德馨(1904—1938),河南鄢陵人,自幼随任教私塾的父亲读书。勤奋好学,志向远大。1922年中学业毕业后离开家乡,到开封,考入国民革命军陆军检阅使署学兵团,开始了军旅生涯。在学兵团里,陈德馨学习认真刻苦,有时在晚间,为了不影响他人休息,自己拿着蜡烛躲到厕所里读书。功夫不负有心人,1924年,陈德馨以优良成绩毕业,并留在学兵团任排长,后到刘汝明部升任连长。1926年,随冯玉祥参加北伐战争,任营长。一次,与他人一起押运军火赴前线,中途军火爆炸,其余的人畏罪逃跑,唯有他一人去见冯玉祥,冯玉祥问陈德馨为什么不跑,陈德馨坚定地回答:“一个人就是死,也要死个光明!我听副总司令的。”冯玉祥称他“有种有胆”,升任团长。后在退守南口的战斗中,陈德馨率部苦苦支撑达数月之久,战绩显著,受到冯玉祥的赞许和嘉奖,提升为随从副官。1930年参加蒋冯阎中原大战。1933年任国民革命军第三路军第八十六旅旅长,驻防山东 血战日寇3 1924年,陈德馨在学兵团毕业,因为学习成绩优良,军事本领过硬,留学兵团任排长,后调到刘汝明部升任连长。他与部下同甘共苦,视如兄弟,做事以身作则,不搞特殊,深受士兵爱戴和拥护。1926年国民革命军北伐时,陈德馨追随冯玉祥将军,升任营长。一次陈德馨等押运军火赴前线,途中军火爆炸,其他人畏罪潜逃,陈德馨却一人去见冯玉祥,冯玉祥问他为什么不逃跑?陈德馨坚定地回答:“一个人就是死,也要死个光明!我听副总司令的。”面对这样的汉子,冯玉祥大喜,称其“有种有胆”,可为重用。1926年国民革命军退守南口,陈德馨率领部下艰苦支撑,历时数月,战绩显著,深受冯玉祥的嘉奖和赞许,遂提升陈德馨为随从副官。陈德馨谦和谨慎,恪尽职守,冯玉祥称赞陈德馨为军中模范。1930年,陈德馨任国民革命军五十五军二十九师八十六旅旅长,驻防山东。1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义打响全面侵华战争,继东北之后,平津相继沦陷, 人物纪念4 陈德馨为民族争生存,为保卫祖国的疆土而壮烈地牺牲了。这种至死犹以民族存亡为念的精神,激励着抗敌将士。当时《新华日报》、《中央日报》、《武汉日报》、《大公报》、《全民抗战报》等多家媒体以不同形式对陈德馨的壮烈殉国作了报道。字里行间,无不流露出中国人民对日本帝国主义疯狂侵略中国的痛和恨。邹韬奋在《全民抗战报》发表了《记临死呼战的陈旅长》。称赞“陈旅长抗战的英勇与殉国的壮烈是神圣抗战发动以来,许多为国牺牲的将士们的象征”。半个多世纪过去了,历史没有忘记、共和国的人民没有忘记陈德馨这位为民族独立而浴血疆场的抗战将领。人们以各种方式纪念英雄。1988年9月,陈德馨作为对日作战牺牲的国民革命军爱国将领,被追认为革命烈士。陈德馨的事迹在武汉和南京第二历史档案馆等地相继展出,并载入《鄢陵县志》;1997年9月,陈德馨烈士事迹被中国人民抗日战争纪念馆英烈馆收录,向世人展出。

陈德(1916—1968),原名德伦,号志侠,参加革命后曾用章源、张源、陈章源、廖广华等名字。大沙镇黄岗陈屋村人。民国22—26年(1933一1937)在广雅中学读书时,接触进步思想。民国26年9月,他通过共产党组织的关系,与同学高奕根、周益宽等人,奔赴延安,参加抗日军政大学第三期班学习,是年冬,在延安加入中国共产党。抗战胜利后,陈德被派遣到广州和香港继续从事党的秘密工作。1952年,在土改整队中,因牵涉家庭出身和在香港一段时间与党失去联系等问题,陈德受审查,并被错误地定为“阶级异己分子”,给予开除党籍和撤职处分。“文化大革命”期间,他劫难有加,受尽折磨,终于在1968年8月23日被迫害至死。1979年1月9日,封开县委为陈德平反昭雪,举行追悼会,充分肯定他为中国人民的解放事业所作的积极贡献,恢复一切荣誉。 目录 1基本资料 2 基本资料1 中文名:陈德外文名:chende别名:德伦国籍:中国民族:汉出生地:大沙镇黄岗陈屋村出生日期:1916逝世日期:1968职业:无产阶级革命家,共产主义战士毕业院校:广雅中学信仰:共产主义主要成就:解放四会县 2 民国22—26年(1933一1937)在广雅中学读书时,接触进步思想。民国26年9月,他通过共产党组织的关系,与同学高奕根、周益宽等人,奔赴延安,参加抗日军政大学第三期班学习,是年冬,在延安加入中国共产党。抗战胜利后,陈德被派遣到广州和香港继续从事党的秘密工作。1952年,在土改整队中,因牵涉家庭出身和在香港一段时间与党失去联系等问题,陈德受审查,并被错误地定为“阶级异己分子”,给予开除党籍和撤职处分。“文化大革命”期间,他劫难有加,受尽折磨,终于在1968年8月23日被迫害至死。1979年1月9日,封开县委为陈德平反昭雪,举行追悼会,充分肯定他为中国人民的解放事业所作的积极贡献,恢复一切荣誉。陈德(1916—1968),原名德伦,号志侠,参加革命后曾用章源、张源、陈章源、廖广华等名字。大沙镇黄岗陈屋村人,出身于富裕家庭。民国22—26年(1933一1937)在广雅中学读书时,接触进步思想。