靖康之耻,是中国历史上一段极为悲惨的时期。公元1127年,金朝大军攻陷了宋朝的首都汴京(今河南开封),俘虏了宋徽宗、宋钦宗等皇室成员,史称“靖康之变”。这场灾难性的事件,使得北宋灭亡,南宋建立。然而,在这场浩劫中,有一位人物却鲜为人知,他就是高俅。 高俅,字公明,生于北宋初年,是北宋末年的一位著名宦官。他曾任太尉、太师等职,权倾朝野。那么,在靖康之耻发生时,高俅究竟在哪里呢? 据史书记载,靖康之耻发生时,高俅并未在汴京。当时,他正在南方巡视。靖康元年(1126年),高俅被任命为南巡使,负责巡视江南地区。在他的巡视过程中,他积极推行改革,整顿吏治,得到了朝廷的高度评价。然而,就在他离开汴京不久,金军便发动了对北宋的进攻。 当靖康之耻的消息传到南方时,高俅立即上表请求回京勤王。然而,他的请求并未得到朝廷的批准。当时的皇帝宋钦宗认为,高俅已经年事已高,不宜再担任重要职务。因此,他拒绝了高俅的请求,让他继续在南方巡视。 尽管高俅未能及时回到京城,但他在南方的巡视工作却为南宋的建立奠定了基础。在他巡视期间,他发现了许多有才能的人才,并将他们推荐给了朝廷。这些人才后来都成为了南宋的重要官员,为南宋的建立和发展做出了巨大贡献。 总的来说,在靖康之耻发生时,高俅并未在京城,而是在南方巡视。虽然他未能及时回到京城救援,但他在南方的工作却为南宋的建立奠定了基础。这也让我们看到了一位宦官在国家危难时刻的责任与担当。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

北宋是中国历史上一个非常辉煌的朝代,它的政治、经济和文化都达到了一个高峰。然而,在北宋时期,出现了一个叫做“六贼”的人物,他们分别是高俅、王钦若、杨亿、秦桧、张俊和陈洪。这些人都是北宋时期的高官,但是他们却因为贪污腐败而备受诟病。 然而,有一个人却没有被列入“六贼”之中,他就是高俅的部下——张俊。那么,为什么张俊没有被列入“六贼”呢?这与张俊的为人和品德有着密切的关系。 首先,张俊是一个非常正直的人。他在担任高俅的部下期间,一直秉持着清廉的原则,不接受任何贿赂和好处。相反,他对高俅的贪污行为十分反感,曾经多次向高俅提出过批评和建议。这种正直的品质让他在当时的官场中显得格外珍贵。 其次,张俊是一个非常有才华的人。他在文学、音乐等方面都有着很高的造诣,曾经为高俅创作了许多诗歌和歌曲。这些作品不仅在当时广受欢迎,而且至今仍被人们传颂。这种才华也让他在官场中受到了很多人的尊敬和欣赏。 最后,张俊是一个非常忠诚的人。他对高俅的忠诚是无条件的,即使在高俅犯下错误的时候,他也会一直站在他的身边。这种忠诚也让人们对他产生了很大的信任和敬意。 综上所述,张俊之所以没有被列入“六贼”之中,是因为他的为人和品德都非常优秀。他的正直、才华和忠诚让他在当时的官场中显得格外珍贵。我们应该学习张俊的精神,秉持清廉的原则,做一个有才华、有忠诚的人。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

蔡京和高俅都是北宋时期的权臣,他们各自拥有巨大的权力和影响力。那么,谁的权势更大呢?这是一个历史上备受争议的问题。 首先,我们来看一下蔡京的权势。蔡京是北宋末年的一位重要官员,他曾经担任过宰相、枢密使等职务,掌握着朝廷的大权。他还善于利用自己的智慧和谋略,通过一系列的政治手段来巩固自己的地位和权力。在当时的社会中,蔡京的权势是非常大的,许多人都不敢轻易得罪他。 相比之下,高俅的权势则主要体现在军事领域。他是北宋时期的一位重要将领,曾经担任过枢密使、兵部尚书等职务,掌握着朝廷的军权。他还善于运用自己的军事才能和战略眼光,成功地平定了一系列的叛乱和外敌入侵。在当时的社会中,高俅的军事实力是非常强大的,他的权势也是非常大的。 然而,尽管蔡京和高俅都有着巨大的权力和影响力,但是他们的政治手段和行为却存在很大的不同。蔡京是一个非常阴险狡诈的人,他经常利用各种手段来达到自己的目的,甚至不惜伤害他人的利益。而高俅则是一个比较正直和勇敢的人,他虽然有时候也会采取强硬的手段来维护国家的利益,但是总体来说还是比较讲道义和公正的。 因此,从这个角度来看,我们可以得出一个结论:蔡京的权势虽然也很大,但是他的政治手段和行为却让人很难信任和依赖;而高俅的权势虽然不如蔡京那么大,但是他的正直和勇敢却让人们对他产生了很多好感和尊重。因此,从这个意义上来说,高俅的权势其实更加稳固和可靠。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

靖康之耻是中国历史上一个非常耻辱的事件,而高俅则是在这场事件中扮演了非常重要的角色。那么,高俅在哪呢?这是一个备受争议的问题,下面我们来探讨一下。 首先,我们需要了解一下靖康之耻的背景。在南宋时期,金朝入侵中国北方,最终攻破了东京(今天的开封市),俘虏了宋徽宗和大量的文武官员。这一事件被称为靖康之耻,成为了中国历史上的一个耻辱性事件。 在这个事件中,高俅扮演了一个非常重要的角色。他曾经担任过宰相、枢密使等职务,是当时朝廷中的权臣之一。在靖康之耻发生后,他曾经劝说宋徽宗投降金军,但是遭到了拒绝。后来,他又曾经试图逃往南方避难,但是被金军追回并处死。 因此,我们可以得出一个结论:高俅在靖康之耻期间身在京城(今天的开封市)。他曾经担任过宰相等高级职务,拥有着极大的权力和影响力。虽然他在靖康之耻期间没有能够挽救国家的命运,但是他的所作所为却让人对他产生了很大的反感和不满。 总的来说,高俅在靖康之耻期间的地位和作用是非常重要的。尽管他在这场事件中并没有取得胜利,但是他的失败也反映了当时朝廷的腐败和无能。这也提醒我们要珍惜和平,不要让历史的悲剧重演。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一、背景介绍 在北宋时期,高俅是一位非常受宠的官员,担任过殿前司使、枢密副使等职务。然而,由于其贪污腐败、专横跋扈的性格,引起了朝廷内外许多人的不满和愤怒。最终,高俅的命运发生了剧变,成为了历史上一段令人唏嘘的故事。 二、高俅的权势与矛盾 1.权势熏天:高俅通过收受贿赂、滥用职权等手段积累了大量财富和权力,成为当时朝中数一数二的重要人物。 2.矛盾重重:由于高俅的专横跋扈,使得许多正直的官员和士人感到愤慨。此外,他还与其他权臣产生了激烈的利益冲突。 三、谁杀了高俅? 史书记载:据《宋史》记载,高俅被太子赵颢所杀。赵颢为了夺回皇位,决定铲除这个对自己构成威胁的人物。 民间传说:另一种说法是,高俅之死是由皇帝赵祯的心腹宦官李彦所策划的。李彦认为高俅已经成为了朝廷内外的公敌,必须将其铲除。 四、权力斗争的影响 高俅之死标志着北宋朝廷内部权力斗争达到了白热化的程度。这场斗争不仅影响了当时的政治局势,也为后来的历史进程奠定了基础。 五、结语 高俅之死是一个充满悲剧色彩的故事。它揭示了北宋时期朝廷内部的权力斗争和人性弱点。我们应该从这段历史中吸取教训,警惕权力腐化带来的恶果。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

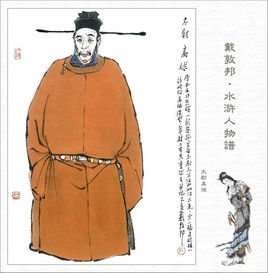

高俅(?—1126年),北宋末年权臣,宋徽宗时期的官员汴京(今河南开封)人。因是《水浒传》的主要反派人物而广为人知。他为人乖巧,擅长抄抄写写,不仅写得一手漂亮的毛笔字,有一定的诗词歌赋的功底,且会使枪弄棒,有一定的武功基础。对宋徽宗百般讨好,迎合徽宗好名贪功的喜好。高俅管理禁军,在军队训练上玩了不少花架子。 目录 1基本资料 2人物生平3轶事典故4民间误读5历史原型6典故评析7文学形象 基本资料1 本名:高俅别称:高毬所处时代:北宋末年民族族群:汉出生地:汴京(今河南开封)去世时间:公元1126年擅长:阴谋,权斗,蹴鞠主要事件:加害林冲,杀害卢俊义,毒死宋江称号:北宋末年四大奸臣之一义子:高衙内仇人:王进 人物生平2 高俅立过什么战功,史书无记载,但是刘仲武在崇宁三年(1104年)约十月,吐蕃赵怀德等叛宋的事变中,指挥得当获得大胜而使赵怀德等复降。有学者认为当时高俅也参加了以上战役。大观二年(1108年),童贯及刘仲武在西边又取得了一次较大的胜利,他们成功地招降羌王子臧征仆哥,收复了积石军。徽宗对此十分高兴,亲自接见了刘仲武,颇为恩宠,并悉命仲武的九子为官。从徽宗的表现来看,他是认为这是一次很大的胜利,高俅也有可能参与了其役,《挥麈后录》说高俅“数年间建节,循至使相,遍历三衙者二十年。”高俅升迁的资本很可能出于在刘仲武军中的经历,而刘仲武深知徽宗将高俅托给自己的目的,也有可能扩大高俅的功劳,做个顺水人情。这从高俅以后与刘仲武家的密切关系中可以看出。刘仲武在政和五年打了败仗,但他的仕途却没有受到影响,高俅在朝中替他说了好话。刘仲武死后,高俅又极力向徽宗推荐其子刘錡担任大将。赵怀德叛宋事件实际上是西夏联合青唐 轶事典故3 有人单纯地认为,高俅仅仅是因踢得一脚好球而得到皇帝宠爱以至平步青云。这未免小看了高俅。高俅不是寻常之辈,在为官弄权上还是有些手段的,所以能居高位数十年而不倒。首先他乖巧善佞,对上司尤其是皇帝徽宗百般讨好,迎合徽宗志大才疏,好名贪功的心理。出身寒微的高俅何以后来会平上青云?他发迹的原因是什么呢?《水浒传》中说他后来遇上了贵人,小王都太尉和内侄端王交好,小王都太尉派高俅到端王府送物,由此结识了端王(后来的徽宗),被端王看上,从此留在端王身边。这种说法是有依据的。王诜是宋神宗的妹夫,端王(徽宗)的姑夫,《宋史》中说,王诜虽然是堂堂驸马,但却是一个招蜂引蝶之辈,冷落蜀国长公主。公主后来郁郁而死,气得神宗在公主葬后立刻将王诜贬谪。不过王诜却是一个丹青书法的好手,徽宗在潜邸时,就常与之切磋,关系很好。元符三年(1100年),高俅的人生因为一次偶然事件而发生了重大转折,这就是与端王赵佶的相识。《挥麈后录》 民间误读4 其实在正史中,高俅的记载并不算多,这很奇怪,因为一个太尉这么大的官职却没有列传。并且对他的历史评价含糊不清,也就是说他不算是个大奸臣。因为这种人物有自由发挥的空间,所以《水浒传》就将他与童贯、蔡京和杨戬四人并称为四大奸臣。 历史原型5 小说《水浒传》中的高俅在历史上实有其人。但是史书上对这个人记载不详,一说是祖籍广东梅州市梅县区,随祖上迁移。南宋王明清的《挥麈后录》说,“高俅者,本东坡先生小吏,草札颇工。东坡自翰苑出师中山,留以予曾文肃,文肃以史令已多辞之,东坡以属王晋卿。”由此可见,高俅原是苏轼的小吏(也就是秘书一类的角色,《水浒传》中说是书童),他为人乖巧,擅长于抄抄写写。元祐八年(1093年)苏轼从翰林侍读学士外调到中山府,将高俅推荐给曾布,虽然苏与曾布分属新旧两派,二人在元祐年间是有所交往的,而且还有着一定的交情。据一些学者考证,《挥麈录》作者王明清的外祖父乃是曾纡,而曾纡就是曾布的儿子,他所记载的曾家发生的事情应该是可以信赖的。但是曾布婉拒了苏轼的好意。于是苏轼又把高俅推荐给了他的朋友王都太尉王诜(即王晋卿),于是高俅又回到了东京(今河南开封)。 典故评析6 施耐庵的小说《水浒传》中,高俅作为反面人物、十恶不赦的大奸臣而广为人知。他以一市井小流氓的身份出场,因为具有很高的蹴鞠技术,被喜爱蹴鞠的端王所赏识。在端王登基成为皇帝后,高俅便飞黄腾达,很快官至太尉。他陷害林冲,手段之毒辣,心计之精巧,让开卷不久的读者瞠目结舌!120回《水浒传》结束,108条梁山好汉被高俅阴谋陷害几近死绝。高俅(?—1126年),历史上确有其人。但真正的高俅,与《水浒传》中的描述相差甚远。据南宋王明清所著的《挥麈后录》记载,高俅,原本是苏轼的“小史”(也就是小秘书一类的角色,《水浒传》中说是书童),他为人乖巧,擅长抄抄写写,不仅写得一手漂亮的毛笔字,有一定的诗词歌赋的功底;且会使枪弄棒,有一定的武功基础,而高超的蹴鞠技术只不过是他多项旁骛的杂学之一。元祐八年(1093年),苏轼将高俅推荐给了他的朋友小王都太尉王诜(即王晋卿)。王诜是神宗皇帝的妹夫(《水浒传》中说是哲宗皇帝的 文学形象7 以北宋晚期社会生活为题材的历史小说《水浒传》里,朝廷中有一个殿前都太尉(掌管军事的高官)高俅,这是个令人憎恶的反派人物,他逼得八十万禁军教头王进背井离乡,把另一位八十万禁军教头林冲弄得家破人亡。他时时出奸计与梁山好汉作对,最后还陷害宋江等人。虽然《水浒传》是小说,刻画出的这样一个恶贯满盈的人物,不能作为信史来看待。但它也不是空穴来风,凭空捏造出来的。金圣叹在评《水浒》时,曾经说过:“盖不写高俅,便写一百八人,则是乱自下作也;不写一百八人,先写高俅,则是乱自上作也”。金圣叹不愧是才子,这一番话,入木三分,发人深省。高俅这人,书上说他“踢得好脚气球”。更兼“吹谈歌舞,刺枪使棒,相扑杂耍;亦胡乱学诗、书、辞、赋”。如此看来,他倒是个挺全面的人物。“若论仁、义、礼、智、信、行、忠、良,却是不会。”这倒也无妨。都说“男人不坏,女人不爱”,像这样各方面都懂一点,道德方面“潇洒”一点,足球又踢得好一点的男