古巴比伦是世界四大文明古国之一,至今5500年历史,曾经创造了辉煌灿烂的文明,但是古巴比伦灭亡后,没有文明能够继承古巴比伦,可以说是人类历史的重大损失。 古巴比伦所在地,是两河流域,两河流域就在今天中东国家伊拉克境内,所以可以认为,古巴比伦就是今天的伊拉克,如果参照古埃及和古印度的叫法,小编认为古巴比伦实际上也可以称为古伊拉克,古巴比伦实际上就是一个叫巴比伦的王国。 巴比伦王国在公元前700年左右灭亡后,伊拉克这块土地至少1200年没有建立过自己的国家,先后被包括波斯帝国、马其顿王国、罗马帝国、塞尔柱帝国、阿拉伯帝国等很多个国家纳入疆域。由于公元阿拉伯帝国阿拔斯王朝的国都是今天伊拉克的国都巴格达,所以可以认为阿拉伯帝国也属于伊拉克历史,这是伊拉克人及其祖先自己建立的除了巴比伦王国之外,仅有的一个国家。 阿拉伯帝国被蒙古帝国灭亡后,伊拉克又陷入了至少600年被外族人统治,先后是蒙古帝国和奥斯曼帝国。19世纪末,奥斯曼帝国衰落,其疆域被包括英国、法国等国家瓜分,今天的伊拉克就是英国殖民地。 直到公元1921年,英国决定在今天伊拉克这块土地上扶植一个傀儡国家,这个国家命名为“伊拉克”,从此伊拉克这个国名出现,实行的政治制度是君主制,因此伊拉克王国正式成立,由历史悠久的哈希姆王朝统治,第一代国王是费萨尔一世。 公元1932年,经过国王费萨尔一世多年来的努力,他成功领导伊拉克人争取国家独立,从此伊拉克脱离英国成为独立国家,疆域大致就是今天的伊拉克全境,覆盖了当年的巴比伦王国全境。 不过独立后的伊拉克王国是一个极其独裁的国家,实行的是君主专制制度,国王享有至高无上的专制权力,广大底层伊拉克人仍然受到迫害,从而也促进了伊拉克人的民主革命思想发展。 公元1958年7月14日,以卡塞姆为首的民主革命者发动革命,成功推翻了哈希姆王朝,伊拉克王国灭亡,实行共和制的伊拉克共和国随之建立,伊拉克共和国就是今天的伊拉克。 伊拉克建立共和国之后,国家进入稳定发展时期,后来境内发现了大量石油并大力开发,让伊拉克经济飞速发展,到了20世纪70年代,伊拉克的经济发展在全世界名列前茅,当时的伊拉克人有着令人艳羡的生活水平。 按照当时伊拉克的发展情况,本来是很有机会成为发达国家的,就算不是发达国家,也是准发达国家,但是1979年萨达姆出任总统后,情况就发生了变化。 萨达姆是个战争狂人,出任总统后的第二年就对邻国伊朗发动战争,这就是两伊战争。两伊战争令伊拉克几乎打光了国家积蓄,还欠了一大笔外债,在这不太乐观的情况下,萨达姆又在1990年对邻国科威特发动入侵,一夜之间就吞掉了这个小国,这就是科威特战争。 由于萨达姆无理吞并科威特,联合国在调解无果下,在1991年授权以美国为首的多个国家对伊拉克发动战争,成功把伊拉克赶出科威特,这就是海湾战争。 海湾战争中,伊拉克惨败,伤亡和损失无比巨大,而且接下来还被联合国经济制裁,更是雪上加霜,昔日那个令人艳羡的石油富国伊拉克,已经变得贫困和衰弱不已。 直到2003年,美国发动伊拉克战争,推翻了萨达姆及其政权,虽然战后伊拉克有所恢复,但是直到今天为止,仍然是一贫如洗,很难有机会恢复为当年令人艳羡的石油富国了。 伊拉克,这个世界四大文明古国之一的古巴比伦的所在地,本来有机会成为发达国家,却因为无休止的战争,击垮了这个国家,至今仍然一贫如洗,不得不让人感慨。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

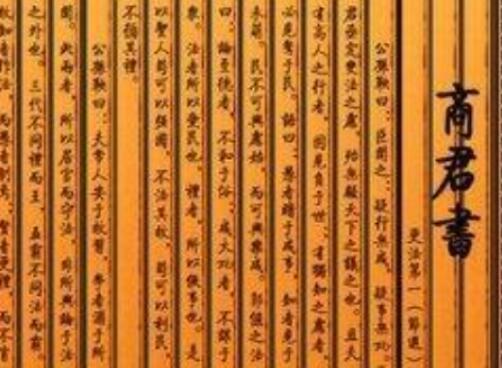

凡战法必本于政胜,则其民不争,不争则无以私意,以上为意。故王者之政,使民怯于邑斗,而勇于寇战。民习以力攻难,故轻死。 见敌如溃,溃而不止,则免。故兵法:“大战胜,逐北无过十里。小战胜,逐北无过五里。” 兵起而程敌,政不若者勿与战;食不若者勿与久;敌众勿为客;敌尽不如,击之勿疑。故曰:兵大律在谨,论敌察众,则胜负可先知也。 王者之兵,胜而不骄,败而不怨。胜而不骄者,术明也;败而不怨者,知所失也。 若兵敌强弱,将贤则胜,将不如则败。若其政出庙算者,将贤亦胜,将不如亦胜。政久持胜术者,必强至王。若民服而听上,则国富而兵胜,行是,必久王。 其过失,无敌深入,偕险绝塞,民倦且饥渴,而复遇疾,此其道也。故将使民者乘良马者,不可不齐也。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

臣闻:古之明君错法而民无邪,举事而材自练,赏行而兵强。此三者,治之本也。夫错法而民无邪者,法明而民利之也。举事而材自练者,功分明;功分明,则民尽力;民尽力,则材自练。行赏而兵强者,爵禄之谓也。爵禄者,兵之实也。是故人君之出爵禄也,道明。道明,则国日强;道幽,则国日削。故爵禄之所道,存亡之机也。夫削国亡主非无爵禄也,其所道过也。三王五霸,其所道不过爵禄,而功相万者,其所道明也。是以明君之使其臣也,用必出于其劳,赏必加于其功。功赏明,则民竞于功。为国而能使其民尽力以竞于功,则兵必强矣。 同列而相臣妾者,贫富之谓也;同实而相并兼者,强弱之谓也;有地而君,或强或弱者,乱治之谓也。苟有道,里地足容身,士民可致也;苟容市井,财货可聚也。有土者不可以言贫,有民者不可以言弱。地诚任,不患无财;民诚用,不畏强暴。德明教行,则能以民之有为己用矣。故明主者用非其有,使非其民。 明王之所贵,惟爵其实,爵其实而荣显之。不荣,则民不急列位;不显,则民不事爵;爵易得也,则民不贵上爵;列爵禄赏不道其门,则民不以死争位矣。人君而有好恶,故民可治也。人君不可以不审好恶。好恶者,赏罚之本也。夫人情好爵禄而恶刑罚,人君设二者以御民之志,而立所欲焉。夫民力尽而爵随之,功立而赏随之,人君能使其民信于此如明日月,则兵无敌矣。 人君有爵行而兵弱者,有禄行而国贫者,有法立而乱者。此三者,国之患也。故人君者先便请谒而后功力,则爵行而兵弱矣。民不死犯难而利禄可致也,则禄行而国贫矣。法无度数,而事日烦,则法立而治乱矣。是以明君之使其民也,使必尽力以规其功,功立而富贵随之,无私德也,故教流成。如此,则臣忠、君明,治著而兵强矣。故凡明君之治也,任其力不任其德,是以不忧不劳,而功可立也。 度数已立,而法可修。故人君者不可不慎己也。夫离朱见秋豪百步之外,而不能以明目易人;乌获举千钧之重,而不能以多力易力。夫圣人之存体性,不可以易人,然而功可得者,法之谓也。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

凡将立国,制度不可不察也,治法不可不慎也,国务不可不谨也,事本不可不抟也。制度时,则国俗可化,而民从制;治法明,则官无邪;国务壹,则民应用;事本抟,则民喜农而乐战。夫圣人之立法、化俗,而使民朝夕从事于农也,不可不变也。夫民之从事死制也,以上之设荣名、置赏罚之明也,不用辩说私门而功立矣。故民之喜农而乐战也,见上之尊农战之士,而下辩说技艺之民,而贱游学之人也。故民壹务,其家必富,而身显于国。上开公利而塞私门,以致民力;私劳不显于国,私门不请于君。若此,而功臣劝,则上令行而荒草辟,淫民止而奸无萌。治国能抟民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富。 夫圣人之治国也,能抟力,能杀力。制度察则民力抟,抟而不化则不行,行而无富则生乱。故治国者,其抟力也,以富国强兵也;其杀力也,以事敌劝民也。夫开而不塞,则短长;长而不攻,则有奸。塞而不开,则民浑;浑而不用,则力多;力多而不攻,则有奸虱。故抟力以壹务也,杀力以攻敌也。治国者贵民壹,民壹则朴,朴则农,农则易勤,勤则富。富者废之以爵,不淫;淫者废之以刑,而务农。故能抟力而不能用者必乱,能杀力而不能抟者必亡。故明君知齐二者,其国强;不知齐二者,其国削。 夫民之不治者,君道卑也;法之不明者,君长乱也。故明君不道卑、不长乱也;秉权而立,垂法而治,以得奸于上,而官无不;赏罚断,而器用有度。若此,则国制明而民力竭,上爵尊而伦徒举。今世主皆欲治民,而助之以乱;非乐以为乱也,安其故而不窥于时也。是上法古而得其塞,下修今而不时移,而不明世俗之变,不察治民之情,故多赏以致刑,轻刑以去赏。夫上设刑而民不服,赏匮而奸益多。故民之于上也,先刑而后赏。故圣人之为国也,不法古,不修今,因世而为之治,度俗而为之法。故法不察民之情而立之,则不成;治宜于时而行之,则不干。故圣王之治也,慎为、察务,归心于壹而已矣。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

天地设而民生之。当此之时也,民知其母而不知其父,其道亲亲而爱私。亲亲则别,爱私则险。民众,而以别、险为务,则民乱。当此时也,民务胜而力征。务胜则争,力征则讼,讼而无正,则莫得其性也。故贤者立中正,设无私,而民说仁。当此时也,亲亲废,上贤立矣。凡仁者以爱利为务,而贤者以相出为道。民众而无制,久而相出为道,则有乱。故圣人承之,作为土地、货财、男女之分。分定而无制,不可,故立禁;禁立而莫之司,不可,故立官;官设而莫之一,不可,故立君。既立君,则上贤废而贵贵立矣。然则上世亲亲而爱私,中世上贤而说仁,下世贵贵而尊官。上贤者以道相出也,而立君者使贤无用也。亲亲者以私为道也,而中正者使私无行也。此三者非事相反也,民道弊而所重易也,世事变而行道异也。故曰:王道有绳。 夫王道一端,而臣道亦一端,所道则异,而所绳则一也。故曰:民愚,则知可以王;世知,则力可以王。民愚,则力有余而知不足;世知,则巧有余而力不足。民之生,不知则学,力尽则服。故神农教耕而王天下,师其知也;汤、武致强而征诸侯,服其力也。夫民愚,不怀知而问;世知,无余力而服。故以王天下者并刑,力征诸侯者退德。 圣人不法古,不脩今。法古则后于时,脩今则塞于势。周不法商,夏不法虞,三代异势,而皆可以王。故兴王有道,而持之异理。武王逆取而贵顺,争天下而上让。其取之以力,持之以义。今世强国事兼并,弱国务力守,上不及虞、夏之时,而下不脩汤、武。汤、武塞,故万乘莫不战,千乘莫不守。此道之塞久矣,而世主莫之能废也,故三代不四。非明主莫有能听也,今日愿启之以效。 古之民朴以厚,今之民巧以伪。故效于古者,先德而治;效于今者,前刑而法。此俗之所惑也。今世之所谓义者,将立民之所好,而废其所恶;此其所谓不义者,将立民之所恶,而废其所乐也。二者名贸实易,不可不察也。立民之所乐,则民伤其所恶;立民之所恶,则民安其所乐。何以知其然也?夫民忧则思,思则出度;乐则淫,淫则生佚。故以刑治则民威,民威则无奸,无奸则民安其所乐。以义教则民纵,民纵则乱,乱则民伤其所恶。吾之所谓刑者,义之本也;而世所谓义者,暴之道也。夫正民者,以其所恶,必终其所好;以其所好,必败其所恶。 治国刑多而赏少,故王者刑九而赏一,削国赏九而刑一。夫过有厚薄,则刑有轻重;善有大小,则赏有多少。此二者,世之常用也。刑加于罪所终,则奸不去;赏施于民所义,则过不止。刑不能去奸而赏不能止过者,必乱。故王者刑用于将过,则大邪不生;赏施于告奸,则细过不失。治民能使大邪不生、细过不失,则国治。国治必强。一国行之,境内独治。二国行之,兵则少寝。天下行之,至德复立。此吾以杀刑之反于德而义合于暴也。 古者,民藂生而群处,乱,故求有上也。然则天下之乐有上也,将以为治也。今有主而无法,其害与无主同;有法不胜其乱,与无法同。天下不安无君,而乐胜其法,则举世以为惑也。夫利天下之民者莫大于治,而治莫康于立君,立君之道莫广于胜法,胜法之务莫急于去奸,去奸之本莫深于严刑。故王者以赏禁,以刑劝;求过不求善,藉刑以去刑。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

凡世主之患,用兵者不量力,治草莱者不度地。故有地狭而民众者,民胜其地;地广而民少者,地胜其民。民胜其地,务开;地胜其民者,事徕。开,则行倍。民过地,则国功寡而兵力少;地过民,则山泽财物不为用。夫弃天物、遂民淫者,世主之务过也,而上下事之,故民众而兵弱,地大而力小。 故为国任地者:山林居什一,薮泽居什一,薮谷流水居什一,都邑蹊道居什四,此先王之正律也。故为国分田数:小亩五百,足待一役,此地不任也;方土百里,出战卒万人者,数小也。此其垦田足以食其民,都邑遂路足以处其民,山林、薮泽、谿谷足以供其利,薮泽堤防足以畜。故兵出,粮给而财有余;兵休,民作而畜长足。此所谓任地待役之律也。 今世主有地方数千里,食不足以待役实仓,而兵为邻敌,臣故为世主患之。夫地大而不垦者,与无地同;民众而不用者,与无民同。故为国之数,务在垦草;用兵之道,务在壹赏。私利塞于外,则民务属于农;属于农,则朴;朴,则畏令。私赏禁于下,则民力抟于敌;抟于敌,则胜。奚以知其然也?夫民之情,朴则生劳而易力,穷则生知而权利。易力则轻死而乐用,权利则畏罚而易苦。易苦则地力尽,乐用则兵力尽。夫治国者,能尽地力而致民死者,名与利交至。 民之性:饥而求食,劳而求佚,苦则索乐,辱则求荣,此民之情也。民之求利,失礼之法;求名,失性之常。奚以论其然也?今夫盗贼上犯君上之所禁,而下失臣民之礼,故名辱而身危,犹不止者,利也。其上世之士,衣不煖肤,食不满肠,苦其志意,劳其四肢,伤其五脏,而益裕广耳,非性之常也,而为之者,名也。故曰:名利之所凑,则民道之。 主操名利之柄而能致功名者,数也。圣人审权以操柄,审数以使民。数者,臣主之术,而国之要也。故万乘失数而不危、臣主失术而不乱者,未之有也。今世主欲辟地治民而不审数,臣欲尽其事而不立术,故国有不服之民,主有不令之臣。故圣人之为国也,入令民以属农,出令民以计战。夫农,民之所苦;而战,民之所危也。犯其所苦、行其所危者,计也。故民生则计利,死则虑名。名利之所出,不可不审也。利出于地,则民尽力;名出于战,则民致死。入使民尽力,则草不荒;出使民致死,则胜敌。胜敌而草不荒,富强之功可坐而致也。 今则不然。世主之所以加务者,皆非国之急也。身有尧、舜之行,而功不及汤、武之略者,此执柄之罪也。臣请语其过。夫治国舍势而任说说,则身剽而功寡。故事《诗》、《书》谈说之士,则民游而轻其君;事处士,则民远而非其上;事勇士,则民竞而轻其禁;技艺之士用,则民剽而易徙;商贾之士佚且利,则民缘而议其上。故五民加于国用,则田荒而兵弱。谈说之士资在于口,处士资在于意勇士资在于气,技艺之士资在于手,商贾之士资在于身。故天下一宅,而圜身资。民资重于身,而偏托势于外。挟重资,归偏家,尧、舜之所难也。故汤、武禁之,则功立而名成。圣人非能以世之所易胜其所难也,必以其所难胜其所易。故民愚,则知可以胜之;世知,则力可以胜之。臣愚,则易力而难巧;世巧,则易知而难力。故神农教耕而王天下,师其知也;汤、武致强而征诸侯,服其力也。今世巧而民淫,方效汤、武之时,而行神农之事,以随世禁。故千乘惑乱,此其所加务者过也。 民之生:度而取长,称而取重,权而索利。明君慎观三者,则国治可立,而民能可得。国之所以求民者少,而民之所以避求者多,入使民属于农,出使民壹于战,故圣人之治也,多禁以止能,任力以穷诈。两者偏用,则境内之民壹;民壹,则农;农,则朴;朴,则安居而恶出。故圣人之为国也,民资藏于地,而偏托危于外。资藏于地则朴,托危于外则惑。民入则朴,出则惑,故其农勉而战戢也。民之农勉则资重,战戢则邻危。资重则不可负而逃,邻危则不归。于无资、归危外托,狂夫之所不为也。故圣人之为国也,观俗立法则治,察国事本则宜。不观时俗,不察国本,则其法立而民乱,事剧而功寡。此臣之所谓过也。 夫刑者,所以禁邪也;而赏者,所以助禁也。羞辱劳苦者,民之所恶也;显荣佚乐者,民之所务也。故其国刑不可恶而爵禄不足务也,此亡国之兆也。刑人复漏,则小人辟淫而不苦刑,则徼倖于民、上;徼于民、上以利。求显荣之门不一,则君子事势以成名。小人不避其禁,故刑烦。君子不设其令,则罚行。刑烦而罚行者,国多奸,则富者不能守其财,而贫者不能事其业,田荒而国贫。田荒,则民诈生;国贫,则上匮赏。故圣人之为治也,刑人无国位,戮人无官任。刑人有列,则君子下其位;衣锦食肉,则小人冀其利。君子下其位,则羞功;小人冀其利,则伐奸。故刑戮者,所以止奸也;而官爵者,所以劝功也。今国立爵而民羞之,设刑而民乐之,此盖法术之患也。故君子操权一正以立术,立官贵爵以称之,论荣举功以任之,则是上下之称平。上下之称平,则臣得尽其力,而主得专其柄。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

辩慧,乱之赞也;礼乐,淫佚之徵也;慈仁,过之母也;任誉,奸之鼠也。乱有赞则行,淫佚有徵则用,过有母则生,奸有鼠则不止。八者有群,民胜其政;国无八者,政胜其民。民胜其政,国弱;政胜其民,兵强。故国有八者,上无以使守战,必削至亡。国无八者,上有以使守战,必兴至王。 用善,则民亲其亲;任奸,则民亲其制。合而复者,善也;别而规者,奸也。章善,则过匿;任奸,则罪诛。过匿,则民胜法;罪诛,则法胜民。民胜法,国乱;法胜民,兵强。故曰:以良民治,必乱至削;以奸民治,必治至强。 国以难攻,起一取十,国以易攻,起十亡百。国好力,曰以难攻;国好言,曰以易攻。民易为言,难为用。国法作民之所难,兵用民之所易而以力攻者,起一得十;国法作民之所易,兵用民之所难而以言攻者,出十亡百。 罚重,爵尊;赏轻,刑威。爵尊,上爱民;刑威,民死上。故兴国行罚,则民利;用赏,则上重。法详,则刑繁;法繁,则刑省。民治则乱,乱而治之,又乱。故治之于其治,则治;治之于其乱,则乱。民之情也治,其事也乱。故行刑,重其轻者,轻者不生,则重者无从至矣,此谓治之于其治者。行刑。重其重者,轻其轻者,轻者不止,则重者无从止矣,此谓治之于其乱也。故重轻,则刑去事成,国强;重重而轻轻,则刑至而事生,国削。 民勇,则赏之以其所欲;民怯,则杀之以其所恶。故怯民使之以刑,则勇;勇民使之以赏,则死。怯民勇,勇民死,国无敌者必王。 民贫则弱国,富则淫,淫则有虱,有虱则弱。故贫者益之以刑,则富;富者损之以赏,则贫。治国之举,贵令贫者富、富者贫。贫者富,国强;富者贫,三官无虱。国久强而无虱者必王。 刑生力,力生强,强生威,威生德,德生于刑。故刑多,则赏重;赏少,则刑重。民之有欲有恶也,欲有六淫,恶有四难。从六淫,国弱;行四难,兵强。故王者刑于九而赏出一。刑于九,则六淫止;赏出一,则四难行。六淫止,则国无奸;四难行,则兵无敌。 民之所欲万,而利之所出一。民非一,则无以致欲,故作一。作一则力抟,力抟则强。强而用,重强。故能生力,能杀力,曰攻敌之国,必强。塞私道以穷其志,启一门以致其欲,使民必先行其所要,然后致其所欲,故力多。力多而不用,则志穷;志穷,则有私;有私,则有弱。故能生力,不能杀力,曰自攻之国,必削。故曰:王者,国不蓄力,家不积粟。国不蓄力,下用也;家不积粟,上藏也。 国治:断家王,断官强,断君弱。重轻,刑去。常官,则治。省刑,要保,赏不可倍也。有奸必告之,则民断于心,上令而民知所以应。器成于家,而行于官,则事断于家。故王者刑赏断于民心,器用断于家。治明则同,治暗则异。同则行,异则止,行则治,止则乱。治则家断,乱则君断。治国者贵下断,故以十里断者弱,以五里断者强。家断则有余,故曰:日治者王。官断则不足,故曰:夜治者强。君断则乱,故曰:宿治者削。故有道之国,治不听君,民不从官。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

以强去强者,弱;以弱去强者,强。国为善,奸必多。国富而贫治,曰重富,重富者强;国贫而富治,曰重贫,重贫者弱。兵行敌所不敢行,强;事兴敌所羞为,利。主贵多变,国贵少变。国多物,削;主少物,强。千乘之国守千物者削。战事兵用曰强,战乱兵息而国削。 农、商、官三者,国之常官也。三官者生虱官者六:曰“岁”,曰“食”;曰“美”,曰“好”;曰“志”,曰“行”。六者有朴,必削。三官之朴三人,六官之朴一人。以治法者,强;以治政者,削。常官治者迁官。治大,国小;治小,国大。强之,重削;弱之,重强。夫以强攻强者亡,以弱攻强者王。国强而不战,毒输于内,礼乐虱官生,必削;国遂战,毒输于敌,国无礼乐虱官,必强。举荣任功曰强,虱官生必削。农少、商多,贵人贫、商贫、农贫,三官贫,必削。 国有礼、有乐、有《诗》、有《书》、有善、有修、有孝、有弟、有廉、有辩。国有十者,上无使战,必削至亡;国无十者,上有使战,必兴至王。国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强。国用《诗》、《书》、礼、乐、孝、弟、善、修治者,敌至,必削国;不至,必贫国。不用八者治,敌不敢至;虽至,必却;兴兵而伐,必取;取,必能有之;按兵而不攻,必富。国好力,曰以难攻;国好言,曰以易攻。国以难攻者,起一得十;国以易攻者,出十亡百。 重罚轻赏,则上爱民,民死上;重赏轻罚,则上不爱民,民不死上。兴国行罚,民利且畏;行赏,民利且爱。国无力而行知巧者必亡。怯民使以刑,必勇;勇民使以赏,则死。怯民勇,勇民死,国无敌者强,强必王。贫者使以刑,则富;富者使以赏,则贫。治国能令贫者富、富者贫,则国多力,多力者王。王者刑九赏一,强国刑七赏三,削国刑五赏五。 国作壹一岁,十岁强;作壹十岁,百岁强,作壹百岁,千岁强。千岁强者王。威,以一取十,以声以实,故能为威者王。能生不能杀,曰自攻之国,必削;能生能杀,曰攻敌之国,必强。故攻官、攻力、攻敌,国用其二、舍其一,必强;令用三者,威,必王。 十里断者,国弱;九里断者,国强。以日治者王,以夜治者强,以宿治者削。 举民众口数,生者著,死者削。民不逃粟,野无荒草,则国富,国富者强。 以刑去刑,国治,以刑致刑,国乱,故曰:行刑重轻,刑去事成,国强;重重而轻轻,刑至事生,国削。刑生力,力生强,强生威,威生惠,惠生于力。举力以成勇战,战以成知谋。 粟生而金死,粟死而金生。本物贱,事者众,买者少,农困而奸劝,其兵弱,国必削至亡。金一两生于竟内,粟十二石死于竟外;粟十二石生于竟内,金一两死于竟外。国好生金于竟内,则金粟两死,仓府两虚,国弱;国好生粟于竟内,则金粟两生,仓府两实,国强。 强国知十三数:竟内仓、口之数,壮男、壮女之数,老、弱之数,官、士之数,以言说取食者之数,利民之数,马、牛、刍藁之数。欲强国,不知国十三数,地虽利,民虽众,国愈弱至削。 国无怨民曰强国。兴兵而伐,则武爵武任,必胜。按兵而农,粟爵粟任,则国富。兵起而胜敌、按兵而国富者王。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

凡人主之所以劝民者,官爵也;国之所以兴者,农战也。今民求官爵,皆不以农战,而以巧言虚道,此谓劳民。劳民者,其国必无力;无力者,其国必削。 善为国者,其教民也,皆作壹而得官爵,是故不官无爵。国去言,则民朴;民朴,则不淫。民见上利之从壹空出也,则作壹;作壹,则民不偷营;民不偷营,则多力;多力,则国强。今境内之民皆曰:“农战可避,而官爵可得也。”是故豪杰皆可变业,务学《诗》、《书》,随从外权,上可以得显,下可以求官爵;要靡事商贾,为技艺,皆以避农战。具备,国之危也。民以此为教者,其国必削。 善为国者,仓廪虽满,不偷于农;国大、民众,不淫于言。则民朴壹。民朴壹,则官爵不可巧而取也。不可巧取,则奸不生。奸不生,则主不惑。今境内之民及处官爵者,见朝廷之可以巧言辩说取官爵也,故官爵不可得而常也。是故进则曲主,退则虑私,所以实其私,然则下卖权矣。夫曲主虑私,非国利也,而为之者,以其爵禄也;下卖权,非忠臣也,而为之者,以末货也。然则下官之冀迁者皆曰:“多货,则上官可得而欲也。”曰:“我不以货事上而求迁者,则如以狸饵鼠尔,必不冀矣;若以情事上而求迁者,则如引诸绝绳而求乘枉木也,愈不冀矣。二者不可以得迁,则我焉得无下动众取货以事上而以求迁乎?”百姓曰:“我疾农,先实公仓,收余以食亲;为上忘生而战,以尊主安国也。仓虚,主卑,家贫。然则不如索官。”亲戚交游合,则更虑矣。豪杰务学《诗》、《书》,随从外权;要靡事商贾,为技艺,皆以避农战。民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也? 善为国者,官法明,故不任知虑。上作壹,故民不俭营,则国力抟。国力抟者强,国好言谈者削。故曰:农战之民千人,而有《诗》、《书》辩慧者一人焉,千人者皆怠于农战矣。农战之民百人,而有技艺者一人焉,百人者皆怠于农战矣。国待农战而安,主待农战而尊。夫民之不农战也,上好言而官失常也。常官则国治,壹务则国富。国富而治,王之道也。故曰:王道作外,身作壹而已矣。 今上论材能知慧而任之,则知慧之人希主好恶使官制物以适主心。是以官无常,国乱而不壹,辩说之人而无法也。如此,则民务焉得无多?而地焉得无荒?《诗》、《书》、礼、乐、善、修、仁、廉、辩、慧,国有十者,上无使守战。国以十者治,敌至必削,不至必贫。国去此十者,敌不敢至,虽至必却;兴兵而伐,必取;按兵不伐,必富。国好力者以难攻,以难攻者必兴;好辩者以易攻,以易攻者必危。故圣人明君者,非能尽其万物也,知万物之要也。故其治国也,察要而已矣。 今为国者多无要。朝廷之言治也,纷纷焉务相易也。是以其君惛于说,其官乱于言,其民惰而不农。故其境内之民,皆化而好辩、乐学,事商贾,为技艺,避农战。如此,则不远矣。国有事,则学民恶法,商民善化,技艺之民不用,故其国易破也。夫农者寡而游食者众,故其国贫危。今夫螟、螣、蚼蠋春生秋死,一出而民数年不食。今一人耕而百人食之,此其为螟、螣、蚼蠋亦大矣。虽有《诗》、《书》,乡一束,家一员,犹无益于治也,非所以反之之术也。故先王反之于农战。故曰:百人农、一人居者王,十人农、一人居者强,半农半居者危。故治国者欲民者之农也。国不农,则与诸侯争权不能自持也,则众力不足也。故诸侯挠其弱,乘其衰,土地侵削而不振,则无及已。 圣人知治国之要,故令民归心于农。归心于农,则民朴而可正也,纷纷则易使也,信可以守战也。壹则少诈而重居,壹则可以赏罚进也,壹则可以外用也。夫民之亲上死制也,以其旦暮从事于农。夫民之不可用也,见言谈游士事君之可以尊身也、商贾之可以富家也、技艺之足以口也。民见此三者之便且利也,则必避农。避农,则民轻其居。轻其居,则必不为上守战也。 凡治国者,患民之散而不可抟也,是以圣人作壹,抟之也。国作壹一岁者,十岁强;作壹十岁者,百岁强;作壹百岁者,千岁强;千岁强者王。君脩赏罚以辅壹教,是以其教有所常,而政有成也。 王者得治民之至要,故不待赏赐而民亲上,不待爵禄而民从事,不待刑罚而民致死。国危主忧,说者成伍,无益于安危也。夫国危主忧也者,强敌大国也。人君不能服强敌、破大国也,则修守备,便地形,抟民力,以待外事,然后患可以去,而王可致也。是以明君修政作壹,去无用,止浮学事淫之民,壹之农,然后国家可富,而民力可抟也。 今世主皆忧其国之危而兵之弱也,而强听说者。说者成伍,烦言饰辞,而无实用。主好其辩,不求其实。说者得意,道路曲辩,辈辈成群。民见其可以取王公大人也,而皆学之。夫人聚党与,说议于国,纷纷焉,小民乐之,大人说之。故其民农者寡而游食者众。众,则农者殆;农者殆,则土地荒。学者成俗,则民舍农从事于谈说,高言伪议。舍农游食而以言相高也,故民离上而不臣者成群。此贫国弱兵之教也。夫国庸民之言,则民不畜于农。故惟明君知好言之不可以强兵辟土也,惟圣人之治国作壹、抟之于农而已矣。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

无宿治,则邪官不及为私利于民。而百官之情不相稽,则农有余日;邪官不及为私利于民,则农不败。农不败而有余日,则草必垦矣。 訾粟而税,则上壹而民平。上壹,则信;信,则臣不敢为邪。民平,则慎;慎,则难变。上信而官不敢为邪,民慎而难变,则下不非上,中不苦官。下不非上,中不苦官,则壮民疾农不变。壮民疾农不变,则少民学之不休。少民学之不休,则草必垦矣。 无以外权爵任与官,则民不贵学问,又不贱农。民不贵学则愚,愚则无外交,无外交则国安不殆。民不贱农,则勉农而不偷。国安不殆,勉农而不偷,则草必垦矣。 禄厚而税多,食口众者,败农者也。则以其食口之数赋而重使之,则辟淫游惰之民无所于食。民无所于食,则必农;农,则草必垦矣。 使商无得籴,农无得粜。农无得粜,则窳惰之农勉疾。商不得籴,则多岁不加乐。多岁不加乐,则饥岁无裕利。无裕利,则商怯;商怯,则欲农。窳惰之农勉疾,商欲农,则草必垦矣。 声服无通于百县,则民行作不顾,休居不听。休居不听,则气不淫。行作不顾,则意必壹。意壹而气不淫,则草必垦矣。 无得取庸,则大夫家长不建缮,爱子不惰食,惰民不窳,而庸民无所于食,是必农。大夫家长不建缮,则农事不伤。爱子、惰民不窳,则故田不荒。农事不伤,农民益农,则草必垦矣。 废逆旅,则奸伪、躁心、私交、疑农之民不行,逆旅之民无所于食,则必农。农,则草必垦矣。 壹山泽,则恶农、慢惰、倍欲之民无所于食。无所于食,则必农。农,则草必垦矣。 贵酒肉之价,重其租,令十倍其朴,然则商贾少,农不能喜酣奭,大臣不为荒饱。商贾少,则上不费粟。民不能喜酣奭,则农不慢。大臣不荒,则国事不稽,主无过举。上不费粟,民不慢农,则草必垦矣。 重刑而连其罪,则褊急之民不斗,很刚之民不讼,怠惰之民不游,费资之民不作,巧谀、恶心之民无变也。五民者不生于境内,则草必垦矣。 使民无得擅徙,则诛愚。乱农农民无所于食而必农。愚心、躁欲之民壹意,则农民必静。农静、诛愚,则草必垦矣。 均出余子之使令,以世使之,又高其解舍,令有甬官食,概。不可以辟役,而大官未可必得也,则余子不游事人,则必农。农,则草必垦矣。 国之大臣诸大夫,博闻、辨慧、游居之事,皆无得为,无得居游于百县,则农民无所闻变见方。农民无所闻变见方,则知农无从离其故事,而愚农不知,不好学问。愚农不知,不好学问,则务疾农。知农不离其故事,则草必垦矣。 令军市无有女子。而命其商,令人自给甲兵,使视军兴;又使军市无得私输粮者。则奸谋无所于伏,盗输粮者不私稽,轻惰之民不游军市。盗粮者无所售,送粮者不私,轻惰之民不游军市,则农民不淫,国粟不劳,则草必垦矣。 百县之治一形,则从迂者不敢更其制,过而废者不能匿其举。过举不匿,则官无邪人。迂者不饰,代者不更,则官属少而民不劳。官无邪,则民不敖;民不敖,则业不败。官属少,征不烦。民不劳,则农多日。农多日,征不烦,业不败,则草必垦矣。 重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。 以商之口数使商,令之厮、舆、徒、重者必当名,则农逸而商劳。农逸,则良田不荒;商劳,则去来赍送之礼无通于百县。则农民不饥,行不饰。农民不饥,行不饰,则公作必疾,而私作不荒,则农事必胜。农事必胜,则草必垦矣。 令送粮无取僦,无得反庸,车牛舆重设必当名。然则往速来疾,则业不败农。业不败农,则草必垦矣。 无得为罪人请于吏而饷食之,则奸民无主。奸民无主,则为奸不勉。为奸不勉,则奸民无朴。奸民无朴,则农民不败。农民不败,则草必垦矣。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

孝公平画,公孙鞅、甘龙、杜挚三大夫御于君。虑世事之变,讨正法之本,求使民之道。 君曰:“代立不忘社稷,君之道也;错法务明主长,臣之行也。今吾欲变法以治,更礼以教百姓,恐天下之议我也。” 公孙鞅曰:“臣闻之:‘疑行无成,疑事无功。‘君亟定变法之虑,殆无顾天下之议之也。且夫有高人之行者,固见负于世;有独知之虑者,必见骜于民。语曰:’愚者暗于成事,智者见于未萌。民不可与虑始,而可与乐成。郭偃之法曰:‘论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。’法者所以爱民也,礼者所以便事也。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。” 孝公曰:“善!” 甘龙曰:“不然。臣闻之:‘圣人不易民而教,知者不变法而治。’因民而教者,不劳而功成;据法而治者,吏习而民安。今若变法,不循秦国之故,更礼以教民,臣恐天下之议君,愿孰察之。” 公孙鞅曰:“子之所言,世俗之言也。夫常人安于故习,学者溺于所闻。此两者,所以居官而守法,非所与论于法之外也。三代不同礼而王,五霸不同法而霸。故知者作法,而愚者制焉;贤者更礼,而不肖者拘焉。拘礼之人不足与言事,制法之人不足与论变。君无疑矣。” 杜挚曰:“臣闻之:‘利不百,不变法;功不十,不易器’。臣闻:‘法古无过,循礼无邪。君其图之!’” 公孙鞅曰:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?伏羲、神农,教而不诛;黄帝、尧、舜,诛而不怒;及至文、武,各当时而立法,因事而制礼。礼、法以时而定;制、令各顺其宜;兵甲器备,各便其用。臣故曰:治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不脩古而兴;殷、夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多是也。君无疑矣。” 孝公曰:“善!吾闻穷巷多怪,曲学多辩。愚者之笑,智者哀焉;狂夫之乐,贤者丧焉。拘世以议,寡人不之疑矣。” 于是遂出垦草令。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

曹真不死,便无司马,曹真到底有多厉害?这是很多读者都比较关心的问题,接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。 曹真不死,便无司马,这主要是因为无论从权利地位还是军事能力上来说,曹真都要比司马懿厉害一大截,如果曹真活着,司马懿大概率是被按在地下摩擦的,根本不可能篡夺曹魏大权,所以才会有曹真不死,司马懿夺取不了大权,无法建立晋朝的说法! 历史上真实的曹真 很多人了解三国故事,都是通过三国演义,所以大都认为曹真是一个不堪之辈,因为演义中的曹真确实就好像酒囊饭袋,没啥真本事。然而在正史中,曹真可是一代名臣,能力非常突出,相比于司马懿,他可要强上一大截!可以说,要是曹真不死,他将会是司马懿成功路上最大的障碍,或者说,只要司马懿不熬死曹真,他就根本不可能掌握曹魏的大权! 司马懿之所以能够掌握曹魏大权,是因为他趁曹爽兄弟外出,突然发动了高平陵之变,成功的掌握了朝堂,之后又通过假意和好的方式,成功的劝降了曹爽,最终夺取了大权。在整场变动中,其实司马懿一直是处于弱势,别看他最终赢了,但他赢得机会其实一直是很小的,只不过他遇到了一个真正愚蠢的对手曹爽,换成曹真,司马懿根本不可能有机会获胜! 事实上,这个曹爽就是曹真的儿子,但是他没有继承父亲的英勇,面对司马懿的叛变,他竟然直接选择了投降,令人大为不解!当时曹爽乃是曹魏大将军,皇帝也在他的身边,可以说他已经是拥有了天下兵权,可以随时号令手下前来勤王,击败司马懿。除了拥有兵权,大司农桓范还带着大司农印来找到了曹爽,这样的话曹爽又拥有调运粮草的权利,可以说当时的曹爽是各种权利都有了,他完全是占据优势的,只不过他没有父亲当年的英勇和骨气,最终竟然走出了投降的这步臭旗,连桓范都不禁大骂,这曹爽哪有曹真当年的风骨? 《魏氏春秋》:爽既罢兵,曰:“我不失作富家翁。”范哭曰:“曹子丹佳人,生汝兄弟,犊耳!何图今日坐汝等族灭矣!” 可以看到,在桓范的评价中,曹真乃是一个值得称赞之人,而他的儿子曹爽,则差远了。要是此时曹真仍然在世,必定能够召集军队勤王,击败司马懿! 很多人并不认同这一观点,认为司马懿乃是一介奇才,就连诸葛亮都没法击败,曹真也不一定有这等能力!如果曹真反抗,最终也很可能被司马懿给击败!接下来我们就来看看,曹真的军事能力有多强,相比于司马懿,曹真到底有多厉害? 曹真的军事能力 三国演义中的曹真,表现确实不佳,和司马懿有天壤之别,不过正史中,司马懿是完全比不上曹真的! 曹真原本姓秦,因为父亲替曹操办差的过程中遭到诛杀,所以被曹操收为义子。曹真被曹操收养后,自小和曹丕等人一起生活,早年间并没有表现出非常强的军事才能,而是以勇武著称。当时曹真打猎,被老虎追逐,他直接回头一箭,将老虎射倒,被曹操称赞,之后曹操便让这个勇猛的义子率领了他的虎豹骑。 《三国志》:常猎,为虎所逐。顾射虎,应声而倒。太祖壮其鸷勇,使将虎豹骑。 虎豹骑乃是曹操手下最精锐的部队,常常是由曹氏宗亲统领,曹操让曹真统领虎豹骑,足见他对曹真是多么的信任! 建安二十三年(218年),曹真的命运发生了大转变!这一年刘备发动了汉中之战,命马超张飞等人进攻武都、阴平,不过在曹休、曹真的努力下,蜀军作战失利,吴兰、雷铜、任夔等蜀汉将领先后战死,马超、张飞被迫撤退,曹真等人获得大胜,他也因此大功被封为中坚将军,之后被授予中领军一职位。中领军乃是曹操的禁卫军首领,曹真成为中领军,意味着曹操对他的信任更进一步,而且他也顺利跻身了军队高层! 除了在汉中之战中击败张飞马超,在诸葛亮第一次北伐时,曹真还曾击败过赵云! 诸葛亮稳定了蜀汉内部后,准备出兵北伐,让赵云率军出褒斜道,占据箕谷,佯攻魏国关中地区,自己则率领主力进攻陇右,意图彻底占领陇右地区,扩大蜀汉的实力。诸葛亮的这条计谋其实非常成功,因为自刘备夷陵大败之后,曹魏知道蜀汉的实力大减,便着力去对付东吴了,放松了对蜀汉的防备,以至于诸葛亮出兵后,曹魏这边根本没有足够的军队阻挡,很轻松的就打进了陇右。陇右共有5个郡,其中的3个郡竟然很快地就投降了诸葛亮,只要诸葛亮再解决了剩下的2个郡,那么他此时的军事目的就完全成功了。可是接下来,诸葛亮遭到了两场大败。 第一场最为出名,乃是街亭之败。可以说,这完全是诸葛亮用人失误了,用了马谡这么个人,使得大好的局面彻底崩坏。除了街亭之败,此次北伐还有另外一场失败,这边是箕谷之败!历来很多人都不怎么提箕谷之败,这主要是因为赵云在民间的名声很好,大家不愿意提起他的这场战败,即便提起这场战败,也大多说好话,说赵云虽败犹荣,因为他还是把军队给成功的带回来了。不过在诸葛亮对刘禅的上书中,他可是直接承认了赵云的箕谷之败的! 原文:臣以弱才,叨窃非据,亲秉旄钺以厉三军,不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失,咎皆在臣授任无方。臣明不知人,恤事多闇,春秋责帅,臣职是当。请自贬三等,以督厥咎。 看看诸葛亮的这番上书,这可是把箕谷之败和街亭之失相提并论的,而且说的是“街亭违命之阙,箕谷不戒之失”,也就是街亭之败是因为马谡没有听命令,而箕谷之败则是因为赵云没有戒备好。从这番话来看,赵云确实是被曹真击败了,而且他的这场失败,本身是不应该发生的! 现在我们再回顾一下曹真的战绩,击败张飞、马超、赵云这些名将,这已经足以证明他的军事能力了。而除了击败这些天下名将,曹真还有一项更猛的战绩,那就是和诸葛亮硬刚不落下风! 诸葛亮多么强悍大家是知道的,然而面对曹真,他却根本无法占据上风!第一次北伐,诸葛亮战败。不久之后他又发动了第二次北伐,不过曹真非常聪明,他早就料到了诸葛亮会攻打陈仓,所以他提前就命郝昭、王生守陈仓,修筑城池,最终成功的抗住了诸葛亮的进攻,使得诸葛亮第二次北伐破产。从这一层面来看,曹真的军事谋略甚至比诸葛亮还厉害! 曹真军事能力强,丝毫不惧诸葛亮,他甚至在太和四年(230年)直接建议出兵进攻蜀汉,要解决掉诸葛亮这个麻烦!此战中,曹真命令大军走大路,自己亲率一支军队走子午谷进攻汉中,这倒是和魏延的子午谷奇谋类似,可见英雄所见略同。不过由于天降大雨,甚至引发了洪灾,最终曹真不得不撤退,进攻蜀汉的计划暂时搁浅。 从曹真的这套操作来看,他是根本不惧怕诸葛亮的,敢于进攻诸葛亮的,这一点比司马懿可好多了!当年司马懿率领着曹魏的优势兵力,都被诸葛亮打到门口了,可愣是不敢进攻,连被诸葛亮用女人衣服羞辱都只能忍气吞声,足见司马懿比曹真要弱多少!单从这份气势来看,司马懿就不如曹真! 曹真两次挫败诸葛亮的进攻,而到了诸葛亮第四次北伐时,曹魏统帅换成司马懿,司马懿却畏敌如虎,根本不敢和诸葛亮交手,令人大跌眼镜!在诸葛亮撤退时,司马懿曾想率军追击,结果被斩首三千,打了场大败仗,丢尽了颜面。从军事战绩来看,曹真对阵诸葛亮,能够占据胜势,第三次交手也是因为突发大水,遭遇天灾而失败,并非曹真能力的问题。而司马懿却是在拥有绝对优势兵力的情况下,被诸葛亮按在地上摩擦,被诸葛亮堵在门口挑衅,表现可谓是相当差劲!司马懿的军事能力,完全比不上曹真! 很多人替司马懿找借口,认为他之所以坚守不出,是想耗死诸葛亮。持这种观点的人,估计是没看清魏蜀两军的实力对比,抛开诸葛亮和司马懿的个人能力看来,魏军无论是人数还是战斗力还是后勤支持,都是远远强于蜀军的,在占据绝对优势的情况下,还被别人堵在门口打,你管这叫策略?这完全就是畏敌如虎嘛!看看当年的曹真是多么猛,人家可是敢于直接向诸葛亮动手的,反观司马懿,一言难尽啊! 曹真的地位 说曹真的地位,其实从他的姓氏就可以看出!虽然从曹丕开始,逐渐打压宗室了,但是整体来看,曹魏的大权还是掌握在曹家人手中!曹丕去世时,曹真和司马懿等人同为托孤大臣。而当曹睿去世时,他刚开始甚至想把托孤大权全部交给曹家人,根本就没想托孤于司马懿。后来经过变动,曹睿选择托孤司马懿和曹爽,表面上看是两人同掌大权,但实际上军政大权都在曹爽这个曹家人手中!司马懿只不过是个陪衬,这也是为何司马懿会忍耐这么多年,直到最后才突然动手! 曹真姓曹,在曹魏的地位非常高,深受皇帝的信任,可以说,他的地位绝对比司马懿高一个等级。司马懿到底还是外姓之人,在涉及大权时,曹魏的皇帝还是更加信任曹真的。要是曹真活着,他在曹魏的地位肯定高于司马懿,司马懿根本就没胆量敢去反对曹真,即便他有那个胆量,发动了高平陵之变,魏国朝堂众人也不会支持他!即便众人都跟随司马懿,那么以曹真的军事能力,他也能轻松的击败司马懿,司马根本翻不起任何风浪,只能被按在地上摩擦! 结语 综合来看,无论是在权利地位上还是在军事能力上,司马懿和曹真都差了一个档次,根本不是曹真的对手,所以说只要司马懿胆敢动手,那他最后肯定会被曹真按在地上摩擦,连带着整个司马家族都将彻底陨落。这边是为何大家会说,曹真不死,便无司马,更无晋朝了! (本文主要参考《三国志》) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

对诸葛亮病危将死,妻子黄月英为何不去照顾很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。 三国当中很多的人说道三国的事情很多的人都看到了不一样的人物,而且在很多的时候人们都看到了很多的英雄人物,而且在很多的时候都是让人看到了很多的大人物,三国当中也是人才辈出的年代,这样的事情在很多的时候都是让人看到了他们的能力,在很多的时候都是让人对三国充满了兴趣,而且很多的时候其中很多的人都看到了三国当中的大人物,而且在很多的时候人们都是慢慢的崭露头角,而且在三国当中虽然罗贯中在书中有着神化成分,但是也是有着很多的事实。 其中很多的人都成为了人们铭记的人物,比如有三国的枭雄曹操,还有着卧龙诸葛亮,还有凤雏庞统,汉室刘备等人,这样的事情在很多的时候都是让人看到了他们的神武,这样的事情在很多的时候都是让人看到了他的能力,这样的事情在很多的时候都是让人看到了三国当中的英雄大人物,而且在很多的时候人们都看到了三国当中人们的形象,今天小编就带着大家来看一看三国当中的卧龙,也就是诸葛亮,诸葛亮在很多的时候都是让人看到了他们的能力,这样的事情在很多的时候都是让人看到了他的神奇地方,因为在三国当中很多的人都看到了诸葛亮出山前的隆中对,这样的事情在很多的时候都是让人看的到的事情。 而且诸葛亮还为刘备制定了一系列的方案,三国当中的诸葛亮在当今的社会当中也是非常的常见的存在,而且在很多的时候都是家喻户晓的存在,而且在三国当中很多的人都看到了诸葛亮的神机妙算,这就可以看的出来三国当中的诸葛亮是多么的有能力,而且在很多的时候都是让人看到了诸葛亮在三国当中神乎其神的是事情,而且在很多的时候诸葛亮在三国当中的影响也是很大的存在,这样的事情在很多的时候都是让人看到了他的存在是非常的有意义的,但是今天的小编讲的并不是诸葛亮的传奇事迹。 而是诸葛亮在三国后期的事情,也是诸葛亮快要身亡的时候,在三国演义当中诸葛亮在重病的时候,黄月英没有去照顾诸葛亮,真相令人感到了残酷,说道黄月英很多的人都是知道的,曾经在三国当中,周瑜曾经嘲讽过诸葛亮的老婆,也就是黄月英,这样的事情在当时,周瑜也不知道是不是脑袋里装了水,这样的事情在当时也是让诸葛亮完美的给反击了回去,这样的事情在三国当中可以说是周瑜有失颜面的一次,当时的周瑜为了嘲讽诸葛亮便变相的说诸葛亮的老婆非常的丑,但是诸葛亮却反过来讲周瑜嘲讽,当时的周瑜可以说是非常的难受的,诸葛亮为了自己的老婆和周瑜作对为什么黄月英没有去照顾诸葛亮。 因为在当时很多的人都知道这样一件事情,那就是在那个乱战的时代当中,军队当中是不有允许带着家眷的,所以当时的黄月英只好在家中老实的待着,这样的事情也是让人看到了当时的残酷,甚至在很多的时候人们想要得到家中的问候都是非常的困难的,这就是三国当中的残忍,这也是现实的残忍,这也是为什么黄月英没有陪伴在诸葛亮身边的主要原因,小编对于这件事情,为诸葛亮感到惋惜,但是相对于周瑜来说要比诸葛亮好上太多了,周瑜的身边有着大乔和小乔的陪伴,这样的事情也是让小编对诸葛亮感到了可惜。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

今天趣历史小编给大家带来诸葛亮高大英俊,为何要娶丑女黄月英为妻的故事,感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起看一看。 事实上,诸葛亮这个大帅哥,之所以会娶黄月英这个丑女为妻,原因很现实,就是因为黄月英的母亲,背景很深!对此,水镜先生也是完全知晓的,所以他曾用一句话道破玄机! 诸葛亮 众所周知,诸葛亮这个人非常有才,早在隆中茅草屋,他就为刘备制定了三分天下的战略,而且人家还不是口头说说而已,最终还付诸了实践,没用几年,就直接把寄人篱下的刘备,扶上了天子之位,令人惊叹!吹牛的人我们见过很多,但像诸葛亮这种,能够把自己吹的牛成功实现的人,那可就没几个了!不得不说,诸葛亮真的是太强悍了! 在三国演义中,诸葛亮是妥妥的男主,而但凡男主,长相一定是威猛霸气,英俊潇洒的。那么原著中是如何描述诸葛亮的长相的呢? 原文:玄德见孔明身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概。 从原文描述来看,诸葛亮身长八尺,面如冠玉,完全就是一个大帅哥,而且他头戴纶巾,身披鹤氅,感觉就如同是深山隐居的仙人,这种长相、气质,妥妥的男主范。按照常理来说,诸葛亮如此有才,又长得如此英俊,他的妻子必定也是个中极品,是一个绝世美女,不过从原著来看,诸葛亮的妻子黄氏(黄月英)不仅不是绝世美女,还是一个丑女,令人惊讶! 黄月英 诸葛亮的妻子乃是黄氏,在不同的衍生作品中,她也被称为黄月英,下文我们就主要以黄月英来指代此女! 在三国演义中,黄月英出现的场合比较少,原文对她的描述是这样的! 原文:原来武侯之子诸葛瞻,字思远。其母黄氏,即黄承彦之女也。母貌甚陋,而有奇才:上通天文,下察地理;凡韬略遁甲诸书,无所不晓。武侯在南阳时,闻其贤,求以为室。武侯之学,夫人多所赞助焉。 从原文的描述来看,黄月英此女也是一个顶级才女,她上知天文下知地理,完全就是诸葛亮的贤内助。但与此同时,原文也点名,黄月英并非美女,“甚陋”这个词,其实就证明黄月英是个妥妥的丑女!而且从《襄阳记》来看,黄月英的父亲黄承彦,也曾点评过自己女儿的长相,她确实长得不咋地。 《襄阳耆旧记》:黄承彦,高爽开朗,为沔南名士,谓孔明曰:“闻君择妇;身有丑女,黄头黑面,才堪相配。”孔明许焉,卽载送之。时人以为笑乐,鄕里为之谚曰:“莫作孔明择妇,正得阿承丑女!“ 黄承彦说自己的女儿长得黄头黑面,是一个丑女,问诸葛亮愿不愿意迎娶,最终诸葛亮同意了这门亲事,以至于当时的人都将此事引为笑谈,由此可知,无论是黄承彦还是当时的普通群众,都认为黄月英长相确实算不上漂亮,所以说黄月英是丑女无疑了,不用再找证据证明黄月英的美丑了。 那么问题来了,既然诸葛亮长相帅气,黄月英长相丑陋,那么诸葛亮为何要迎娶黄月英呢?仅仅是因为黄月英有才吗? 在本文看来,黄月英的才华确实是一个优势,在当时的社会中,很多女子都是不识字的,黄月英不仅识字,而且上知天文下知地理,正好能跟诸葛亮深入沟通,这确实能够吸引诸葛亮!但诸葛亮毕竟是个男人,而男人天生好喜欢美女,谁不想自己的老婆是个美女呢?谁会忽视外貌,主动去迎娶一个丑女为妻呢?你我这种普通人,尚且有癞蛤蟆想吃天鹅肉的想法,诸葛亮本身条件出众,他怎么可能就心甘情愿地迎娶黄月英呢? 所以说,本文认为,诸葛亮确实欣赏黄月英的才华,这也确实是诸葛亮迎娶黄月英的一个因素,但这个因素并非主要因素,真正影响诸葛亮迎娶黄月英的因素,乃是黄月英的家室!不信你看黄月英的母亲是谁? 黄月英的背景 看一个人,我们绝对不能光看表面,而要看他隐藏在背后的东西!表面上来看,黄月英就是个丑女,虽有才学,但也就仅此而已,而他老爹黄承彦,虽然号为名士,但似乎也没啥权力,所以不少人都认为,黄月英就是个家室普通的女子。但如果我们细细分析黄月英母亲的家室,便会发现,黄月英她家的背景,简直太深厚了! 黄月英的母亲姓蔡,外祖父叫做蔡讽,蔡讽的姐姐嫁给了太尉张温,张温出自于吴郡大家族张氏。除此之外,蔡讽的一个女儿还嫁给了荆州之主刘表,这便是演义中的蔡夫人,这个蔡夫人还帮刘表生了个儿子,叫作刘琮。蔡夫人有个兄弟叫作蔡瑁,蔡瑁在刘表手下任职,非常有权力,当年在荆州追杀刘备,间接促使刘备遇上了水镜先生之人,便是蔡瑁。从这里可以看到,黄月英其实应该称呼蔡夫人为姨妈,称呼刘表为姨夫。而诸葛亮也应该跟着黄月英称呼刘表为姨夫,按辈分来说,刘琮和刘琦还得称呼诸葛亮为表姐夫! 我们都知道,东汉末年时期,是非常看重家室出身的,一个人若出身寒门,那么他就算再有能力,也不可能爬上高位,因为你一个人是不可能和别人经营数十年甚至数百年的家族比拼!黄月英家族的背景如此深厚,可见他们家族在荆州是多么的有影响力。说白了,按照黄月英的家族实力来看,她只要愿意,完全可以给刘表打一个招呼,给诸葛亮安排一个职位!刘表统治荆州,靠的就是黄家这种世家大族,他必须得卖黄家一个面子! 所以说,单凭黄月英母亲这一脉的关系,她足以秒杀99%的女人了,只要是出身底层的男士,只要是想要往上爬的男士,他们绝对会非常渴望黄月英的帮助。“癞蛤蟆想吃天鹅肉”这句话放在这里,黄月英便成为了天鹅肉,那些想往上爬的人便是癞蛤蟆!而事实上,诸葛亮就正好是那种想要往上爬的人,他并非是一个甘于寂寞之人,所以说,他和黄月英之间的关系,表面上看,是丑黄月英高攀了,但本质上来说,这完全是诸葛亮高攀了! 不甘寂寞的诸葛亮 在很多人看来,诸葛亮就是一个纵情山水的隐士,他并不想主动出山搅动风云,他只想老老实实的隐居隆中,是刘备三顾茅庐,才请出了诸葛亮,所以说,诸葛亮并非有意高攀黄月英,他只不过是欣赏黄月英的才华。然而事实上,诸葛亮此人,志向远大,非常有野心(并非贬义),他表面上是隐居,实际上一直在寻求明主,而他迎娶黄月英,也不过是想利用黄月英身后的关系和背景! 诸葛亮原本是徐州琅琊人,因为父亲早亡,又逢曹操屠徐州,所以诸葛亮跟着叔父来到了荆州。但没过多久,诸葛亮的叔父便去世了,于是诸葛亮需要自己养活自己,跑到隆中去亲自耕种,算是勉强度日。在此阶段,诸葛亮和博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威、徐元直四人成为了好朋友,而且从他们的日常对话中,我们可以看到,诸葛亮此人,并非真心隐居,他是一直想要出仕的! 原文:尝抱膝长吟,而指四人曰:“公等仕进可至刺史、郡守。众问孔明之志若何,孔明但笑而不答。每常自比管仲、乐毅,其才不可量也。” 诸葛亮认为自己的四个好朋友,可以做刺史或郡守,而当朋友问他时,他却说自己可以做管仲、乐毅,管仲乐毅乃是一人之下万人之上的相国之才,可见诸葛亮自认为他比自己的朋友能力更强,应该有更高的职位。除此之外,诸葛亮那首梁父吟,仔细揣摩,根本就不像是隐士的心声,这一切都说明,诸葛亮并非心甘情愿成为隐士的,他只是一直在等待自己的明主! 换个思路,我们可以想一下,若诸葛亮真的甘愿隐居,他为何还要把自己比作管仲乐毅,为何要暗示自己的不甘?若诸葛亮真的甘愿隐居,他为何还要去结识水镜先生,水镜先生又为何要说卧龙凤雏,得一人则可得天下,这不是在变相的向刘备推荐诸葛亮吗?而且徐庶离开以后,水镜先生还专门去找了刘备,目的就是推荐诸葛亮,这一次,他甚至直接把诸葛亮比作姜子牙和张良!若诸葛亮真心不愿出山,水镜先生何必如此推荐呢? 事实上,水镜先生那句“孔明虽得其主,不得其时”,其实就已经暗示了,诸葛亮表面上隐居,其实一直在关心天下大势,一直在寻找明主!而他一个外乡来的书生,要想在这乱世存活、做大,则必须依靠当地的士族,所以说诸葛亮必须和黄月英成亲,只有这样,他才能有当地名士的资源,才能有强大的关系网、情报网。 说白了,诸葛亮归隐只是一个幌子,他之所以不急于出山,只是不看好当时的那些诸侯、军阀而已!曹操屠徐州,与诸葛亮有仇,且曹操势力已成,手下人才众多,诸葛亮去了也混不出头;刘表虽然是诸葛亮的姨夫,但刘表胸无大志,不足以成就大业;孙权倒是厉害,可诸葛亮的哥哥诸葛瑾,在江东还没混出头呢,诸葛亮自然是不会去的。看来看去,也就刘备比较符合明主之姿,值得诸葛亮辅助,所以说水镜先生才会多次主动向刘备推荐诸葛亮! 结语 诸葛亮高大英俊,为何要娶丑女黄月英为妻?水镜先生一语道破玄机!黄月英虽然长得丑,但她母亲这一脉的背景很强,她的姨妈乃是刘表的后妻,深受刘表的宠幸,凭借着这层关系,黄月英完全算得上是荆州的上层人士。诸葛亮一个外乡逃难来的穷书生,要想在荆州生存,追寻自己的前途,觅得明主,必须依靠荆州的世家大族,因为他们才是荆州的掌权者!所以说,诸葛亮娶丑女黄月英为妻,其实就是看中了黄月英身后的背景,也正是因为娶了黄月英,所以诸葛亮才得到了名士的赏识推荐,最终找寻到了刘备这个明主,否则老油条刘备凭啥去三顾茅庐拜谒小年轻诸葛亮? (本文主要参考《三国演义》《襄阳耆旧记》) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

很多人都不了解古代的“八百里加急”到底有多快,接下来跟着趣历史小编一起欣赏。 “一驿过一驿,驿骑如流星。平明发咸阳,暮及陇山头”。——岑参《初过陇山途中呈字文判官》 随着科技的不断发展,如今人们想要购买东西可以直接在网上下单,中国庞大的交通运输网络能够让货物在三四天时间内送达买家的手中。 这就使得很多人想到了古代的“八百里加急”,那么你知道这“八百里加急”究竟有多快吗? 八百里加急 在中国古代,虽然每个王朝所统辖的疆域面积大小不一,但历朝历代都非常重视驿站的修建。 这是因为古代可没有电子邮箱一类的东西,古人想要传输文件等东西,都需要驿站的存在。为了尽可能提高文件运输的速度,通常情况下每隔 20 里就会有一个驿站。 寻常文件的传送速度相对比较慢,但要是文件上注明了“马上飞递”,那么驿站工作人员不仅会优先安排此文件的配送。 同时还要求传信人员必须以每天300里及以上的速度传递文件。由于人和马的体力都有限,因此文件传递的速度最快只能够达到800里。 据各朝各代有关的史料显示,驿站中所使用的马级别不同,如果是非常紧急的文件,比方说汇报“边关告急”、“大规模聚众造反”等的奏章。 那么驿站就会使用最高级别的驿马,且每到一个驿站就会更换一次马匹,人的一日三餐都在马上解决。 在《唐国史补》中就记载过杨贵妃吃荔枝的事情:为了能够将新鲜的荔枝送到杨贵妃的手中,送荔枝的人都是“七日夜至长安,人马俱毙”。 即是说,八百里加急对于送信人的身体素质以及马匹的等级要求非常高,如果是等级不够的马和身体素质较差的送信人,他们很有可能出现因为劳累过度而死的情况。 与快递相比 前文我们也提到了,驿站在传递重要文件的时候,传递速度绝对不能低于300里,而驿马的最快传输速度为800里。众所周知唐朝曾经爆发过安史之乱。 此次战乱使得唐朝由盛转衰。而当时安禄山叛乱的消息,驿站工作人员仅仅用6天时间就跑了3000里路,将信息顺利传至唐玄宗李隆基手中。 从“八百里加急”的性质上来说,它其实相当于现在的特急件。而距离西安(古称长安)3000里左右的城市有宁波等。 那不妨我们这里以宁波为例,经过调查之后我们就会发现,特急件要从宁波送到西安,倘若直接使用专门的航线传递,那么当天就能够到达。 但如果使用的是顺丰等快递运输,那就需要三四天的时间才能送到。从时间上来看,现代的快递其实与古代“八百里加急”速度差不多。 不过需要补充的是,由于古代八百里加急的成本非常高,因此只有相当紧急的文件才能够使用八百里加急。 补充 另外值得一提的是,目前国内所使用的快递运输其实与驿站制度没什么两样。它们均为事先隔段设置“节点”。 然后将文件输送到对应的“节点”,最后再由专人按照目的地进行后续输送,由此我们也可以看出,古人究竟有多厉害。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:古代人读书有多困难的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 在现代,人们都知道只有刻苦读书,才能创造更加美好的生活。读书还可以让人见识到更宽广的世界。古代人亦是如此,因为古代有很多贫寒的人家,只有通过读书考取功名,这样才能走上不同的人生道路。那么古代人是怎样刻苦读书的呢? 在古代,读书是很困难的。主要是在于一是没有书读,第二个是没有钱读书。当时的书很少,一般都是人们用手抄写的,因为在当时不能复印。当时是用竹简,所以说没有几本书就能装满好几辆车。当然,人们也有抄在帛上的,卷成一卷儿的,但是还只有少数的人才能够用得起。直到后来才发明了纸,那时候人们也得用手抄,所以说一般人也抄不起。那时候,有钱人家的公子一般会去上学,但是穷人家的孩子不仅不能去上学,甚至连吃饭都是个问题,所以他们在家中一般都是帮父母干农活。不仅如此,古代人读书是很辛苦的。他们早早地就起来读书。 古代人读书不仅要朗读出来,而且要抄,还要读。一篇文章,他们要读很多遍,读的次数多了,那么就理解得更透彻了。曾国藩也很喜欢读书。有一次他朗读了好多遍之后,这篇文章还背不下来。家中有一个小偷,本来想等着他睡觉之后,然后再偷东西,可是等了半天就是没有见他睡觉,小偷终于忍无可忍了,于是就跑出来对他说“你这么笨,怎么读书的?”。其实他读书这么慢,也是因为他读完书之后,不仅要了解表面,而且还要将说进行深入的钻研。 在古代,有些人家里贫穷,根就没有条件读书。曾经有个人小时候很喜欢学习,只要让他学习,他就十分开心。但是唯一不足的是他们家中实在太贫穷了,连买油灯的钱都没有,所以到晚上天黑了,他就没有办法看书了。于是他就用布缝了几个袋子,然后晚上捉了几十只这样的虫子装在一起,挂在房间里,然后用发出来的微光学习。 就这样,他通过读书学到了越来越多的知识,最终取得了不小的成就。虽然我们现在生活的时代条件越来越好了,根本就不用因灯光而发愁。但是很多人还不喜欢学习,如果能像他这样刻苦的话,那么我想我们也会有不小的成就。 古代人读书苦还是因为他们没有地方读书。比如说屈原,他小时候就不顾家里的反对,不管下雨还是刮风,他都会躲到山洞里读书。所以说,经过了好几年的时间,他才将《诗经》这本书读懂读透,最终也成为了一位人才。 古代人读书很能吃苦。有个人却十分贪玩,所以没少受先生的责罚。经过先生的教诲,他也决心改掉自己的坏毛病。这个人就是司马光。其实他也想改掉自己的坏毛病,但就是太贪玩了,而且他很贪睡。为了能够早起读书,他就在前一天晚上喝一肚子水。本来是想第二天将他憋醒的,但是没有想到半夜他就实在忍不住了,而且还尿床了,为此又受到了同伴的嘲笑。于是他就做了一个警醒自己的枕头,早上一翻身的时候。枕头滑落,然后就会掉在床板上,自然就醒了。就这样,他每天激励着自己早起读书,最终也成了一个渊博的人,而且还写出了有名的文章。 再比如说战国时期,有这样一个人,他也是出名的政治家,他在年轻的时候学问不多,虽然说有个小官做,但是别人都不重视,他回到家之后,别人也不喜欢他。所以说他受了很大的刺激,他决心好好读书,每到深夜的时候,他就会打盹,想睡觉,这时候他想出了一个办法就是拿一个锥子,只要是一瞌睡的时候,就用锥子戳自己的大腿。就这样,他立马就清醒过来了,然后他就继续努力读书。就这样,他也成了一个很厉害的人物。 再比如说有个叫孙敬的人,他年轻的时候就十分喜欢学习,只要看书的话就停不下来,从早上到晚上常常因为读书而忘记了吃饭,读书的时间长了,他就很疲惫。为了防止打盹儿影响自己读书,然后他就找了一根绳子绑在房梁上。然后栓上自己的头发,只要打盹儿的时候,头一低,然后就会扯到他的头发,他就立马精神了。就这样,他又可以继续努力读书了。 不仅学习如此刻苦,古代人读书还喜欢晃脑袋,很多人称作为书呆子,其实古代人读书摇晃脑袋是有一定的道理的。首先是古代人没有标点符号,所以说从小的时候开始,教书先生就教他们最基础的功底,就是说增加肢体动作,所以说在断句的时候让他们下意识的停一下。其次是可以很好的掌握节奏,更容易让读书人进入书中所写的情境。而且古代人读书摇晃脑袋还可以预防疾病,因为古代人读书经常低着头,对颈椎不好,所以说经常摇脑袋还可以缓解疲劳。 从古到今,凡是成就大业的人,一般都是刻苦学习的。现在我们既有学习的条件,也有学习的书本,更应该努力刻苦学习。在古代,哪怕生活再贫苦,人们都不忘读书,都会沉迷在书中,如此才铸就了很多优秀的人才。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。