湘西赶尸术真的存在吗?起源于什么时候?这其实是一种是巫文化的一种,起源于上古蚩尤时期,属于白巫术,也是流行在湘西一带的一种神秘传说,下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧 湘西的赶尸,到现在也没人能指出它的真实情况来,据有赶尸奇俗的湘西沅陵、泸溪、辰奚、溆浦四县人士说:赶尸是不给人看的,赶尸是昼伏夜行的,三更半夜谁敢出去看会走的死人呢?不过,据在四县开旅店的人说:死人决不是用人背着走,却是死人自己象麻雀似的跳着走,因为赶尸的要住旅店,所以他们比较清楚,确是三五具尸体只有一个人赶。 据当地人一致的说法:赶尸的人是一个身穿道袍的法师,无论尸体数量有多少,都由他一人赶。 论其实际形式,说“赶”尸不如说“领”,因为这法师不在尸后,而在尸前带路,一面走一面敲锣,使夜行人避开,有狗的人家把狗关起来。尸体在一个以上时,即用草绳把他们联系起来,每隔六七尺一个。 夜里行走时,尸体都带着高筒毡帽,额上压着几张画着符的黄纸,垂在脸上。做着赶尸者生意的旅店,一年到头不关大门,白天是当然不关的,夜里也不关。 风俗用意 其用意有二: 一、那两扇大门后面就是尸体的休止之所,在黎明前到达,入夜后离去,尸体都在门后倚墙而立,天气不好不能走时,可能停留几昼夜。 这种旅店的大门,除了过路的赶尸法师以外,是没任何人移动它的,由于对尸体的恐怖,无形中这门后面成了极神秘、恐怖的禁区,连旅店里的工作人员,也没人探头去张望一下,即使明知那里没有什么尸体,也没有人想看神秘的门后边。 二、尸体来去是在入夜以后和黎明以前,其实都是夜间,为便于尸体出入,所以不必关门。关门不外防盗,这种旅店不会遭遇失窃,小偷不敢光顾,即使大胆去偷,也偷不到什么。 据说,尸体之所以能跳动,全靠脸上的黄纸画符,所以到个地方停下来,法师立刻就把他们脸上的纸符除下来,否则他们会自己跳出来。 这位“代办运尸还湘”的人,是个六十岁的老头,据他说,赶尸的情形,确实如上所说,一点儿都不假,何时何人所创他不清楚,这一怪诞方法,跟“奇门遁甲”有密切关系。 他还说:这件事外人难得一见,并不是他们不给人家看,而是没人敢看。他说:这一行业在湘西以外的地方很难行得通,第一、住宿就成问题。第二、夜行人不知闻锣趋避,反而来看热闹,非吓死人不可。第三、许多乡村,村外没有道路,势必经村中,大多数地方是不准尸体入村的,何况是跳跳蹦蹦的活尸呢?同时沿路的居民不懂这一情况,没办法要求他们合作—―听见锣声就把狗关起来,因为尸体是怕狗的,狗咬住尸体衣服一拉一扯,尸体非倒不可,一只狗还容易对付,来上一群,把尸体的衣服甚皮肉咬得乱七八糟。连赶尸的都给咬伤,事情就严重了,但在湘西没有这些困难。 至于防腐,据说,凡是用这方法运的尸体,自起运到目的地,都不会腐化,不过在起运前就已腐化的,就没法起运了。 湘西赶尸,也许是一种神秘的巫术,也许是愚弄人的一种迷信,也许只是为了骗取钱财的把戏,也许仅仅是一种耸人听闻的传闻?是耶非耶,盼读者明辨。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

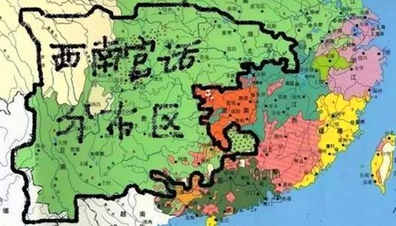

想知道西南官话起源于哪个朝代?属于什么方言吗?西南官话下分6片、22小片,主要分布于四川、重庆、贵州、云南、湖北、广西、湖南七省和直辖市。 《中国语言地图集》里给出的西南官话的定义是:西南地区以及附近的,入声整体归派到某一声调或者四声调值与成都、武汉、重庆、常德、贵阳、昆明、桂林相近的汉语方言。 西南官话是从明代开始,因移民西南地区而逐渐形成的官话方言,其语音系统在官话中也是最简单的,除了浊音清化等官话的共同特点外,西南官话多数不分平、翘舌音,是一种带有过渡性质的南方官话。西南官话的使用人数多达2.7亿,是官话方言中使用范围最广、使用人口最多的方言,一般史者研究认为西南官话是江淮官话的延伸,二者有渊源关系,并同属南方系官话,因为西南官话的形成根据历史研究表明,是从明代开始,因移民西南而逐渐形成的官话方言,移民是西南官话形成的主要因素。 西南官话的形成与元朝之后进入中国西南地区的移民具有很大关联,成渝片四川话与湖广片武汉话音系产生分化的年代都至少可以上溯至明朝,因而西南官话的形成年代应当更早。同时有学者认为其可能与另一种南方官话:{江淮官话}同源。西南官话在词汇、音韵等方面与北方官话相比都具有显着差异。 分布 西南官话是使用人口最多、分布区域面积最广的汉语分支之一。据统计使用西南官话的人口超过2.7亿,占中国全国人口的五分之一,整个官话区人口的三分之一,相当于湘语、赣语、粤语、闽语人口的总和。西南官话中最大的分区川黔片和西蜀片的使用人口都超过1.5亿。 西南官话在中国境内主要分布于西南部的四川、云南、贵州、重庆的绝大多数汉语地区,以及临近的湖北省大部、湖南省西部、广西北部、陕西省南部、河南信阳也有一些乡镇存在西南官话,另在江西、福建、广东、海南、安徽存在方言岛。邻近云南的缅甸果敢、佤邦、泰北也有人使用西南官话。 《中国语言地图集》87版中将西南官话分为成渝、灌赤、黔北、昆贵、滇西、鄂北、武天、岑江、黔东南、黔南、湘南、桂柳、常鹤等十二片。其中音韵现象复杂的灌赤片又分为岷江、仁富、雅棉、丽川四小片;滇西片又分为姚理、保潞两个小片、昆贵片。 根据《中国语言地图集》09版,西南官话可以分为川黔、湖广、川西、云南、桂柳6片。其中,川黔片分为成渝、陕南、黔中3小片;西蜀片分为岷赤、雅甘、江贡3小片;川西片分为康藏、凉山2小片。云南片分为滇中、滇西、滇南3小片;桂柳片分为湘南、黔南、桂北、桂南4小片;湖广片分为鄂北、鄂中、湘西、湘北、怀玉、黔东、黎靖7小片。也就是新版西南官话分为6片22小片,片数减少,小片增加。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:传统民间艺术西安乱弹是什么?起源于什么时候?相传源于唐代,中路秦腔,以西安为中心,又称“西安乱弹”,下面趣历史小编为大家详细介绍一下相关内容。 相传唐玄宗曾专门演唱的梨园,梨园的乐师李龟年原是陕西民间乐人,秉性慷慨,所作《秦王破阵曲》,称为“秦王腔”,简称“秦腔”。安禄山叛乱后,梨园子弟各奔东西,“秦腔”遂与民间乐舞结合,形成民间“秦腔”。 其后,秦腔受宋词、元曲的影响,从内容到形式,日臻完美。明末李自成起义军将秦腔“西调”(同州梆子),作为军戏演唱。清乾隆年间(1736--1795),秦腔流传于至北京:“秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀。”(清.刘献廷《广阳杂记》)秦腔开始盛行,足迹几遍全国。在陕西省内,发展成东、西、中、南四路。 东路秦腔,又称东府(同州)等地,唱腔音调与山西蒲州梆子近似。西路秦腔,又称西府(凤翔)秦腔,流行于陕西西部凤翔、宝鸡、岐山、眉县、陇县一带。南路秦腔,又叫“汉调桄桄”,主要流行于陕西南部汉中、安康地区,由老秦腔向南流行演变而成。中路秦腔,以西安为中心,又称“西安乱弹”,自上世纪六十年代以来,东、西、南三路秦腔均近衰亡,“西安乱弹”起而代之,流行于陕西各地,表演形式朴实、明快、夸张性强。 艺术特点 秦腔唱腔包括“板路”和“彩腔”两部分,每部分均有欢音和苦音之分。苦音腔最能代表秦腔特色,深沉哀婉、慷慨激昂,适合表现悲愤、怀念、凄哀的感情;欢音腔欢乐、明快、刚健、有力,擅长表现喜悦、欢快、爽朗的感情。板路有〔二六板〕、〔慢板〕、〔箭板〕、〔二倒板〕、〔带板〕、〔滚板〕等六类基本板式。彩腔,俗称二音,音高八度,多用在人物感情激荡、剧情发展起伏跌宕之处。分慢板腔、二倒板腔、代板腔和垫板腔等四类。 凡属板式唱腔,均用真嗓;凡属彩腔,均用假嗓。秦腔须生、青衣、老生、老旦、花脸均重唱,名曰唱乱弹。民间有“东安安西慢板,西安唱的好乱弹”之说。清末以前的秦腔,又叫西安乱弹,就是因其重唱而得名。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

汉调桄桄是什么?起源于哪个朝代?汉调桄桄是陕西省汉中市地方传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。 又称汉调秦腔、南路秦腔、桄桄戏,是明代末年关中秦腔传入汉中地区与当地方言和民间音乐结合而形成的梆子声腔剧种。 历史渊源 汉调桄桄作为民族戏剧,经过了漫长的萌芽、孕育,及宋代形成,进入繁荣、发展时期。汉调桄桄供奉楚庄王,不同于秦腔以唐明皇为庄王,这说明信仰的地域特色及源泉。从文献和出土文物中可以发现某些端倪。 西汉时,出生于城固县的外交家张骞从西域诸国带回胡茄、琵琶等乐器以及鼓吹乐“摩河兜勒”曲等,为戏曲音乐提供了借鉴。 唐德宗、僖宗逃难汉中,推动了参军戏对汉中的影响。 宋韩亿知洋州写有记载西乡、城固、洋县戏剧活动的诗句“夜月人家奏管弦”“喧阗鼓吹迎神社”。蔡交知洋州有“郡官设幔帐乐与民同乐“的记载。陆游更有从军南郑“华灯纵搏声满楼,宝钗艳舞光照席。琵琶弦急冰雹乱,羯鼓手匀风雨疾“等诗句。宋时略阳县老庙、财神庙已各建戏楼一座。 洋县城隍庙戏楼建于明洪武四年(1371年),传统习俗每年农历八月初二庙会中有两个戏班在此楼赛演,每天三场,中午、下午各在边台赛演,晚上在中台唱“撵台戏”,一家一折配演直到天明。这都证明了汉调桄桄在汉中戏剧的早期孕育和发展。 明朝万历年间(1573—1620年),老秦腔传入了汉中地区。清朝乾隆年间(1736—1795年),洋县一带的秦腔艺人借用当地的方言、山歌、小调等,丰富了原来的唱腔曲调,使老秦腔的音调、风格不再像秦腔那样高昂激越,那样强烈急促,而变得柔和细腻、缠绵悠扬了。从而,就形成了汉调桄桄这个富有地方特色的剧种。 文化特征 腔调 汉调桄桄的唱腔属板腔变化体,既有秦腔的高亢激越之美,又体现出陕南地方音乐优雅柔和的特点,旦角唱腔高昂,讲究唱“硬三眼调”;花脸擅用“犟音”,声高八度,多以假声演唱,尾音拖腔较长,人称“老少配”。唱腔的板路包括二流、慢板、尖板、拦头等多种,且有“软”、“硬”、“快”、“慢”之分。“软”为表现悲凉情绪的苦音,“硬”为表现欣悦情绪的欢音,“快”为快板,“慢”为慢板。 乐器 汉调桄桄的伴奏有文、武场之别,文场原以盖板二弦为主奏乐器,后改为板胡,另有京胡、海笛、三弦等与之配合;武场使用尖鼓、平鼓、钩锣、铙钹、梆子、牙子、木鱼等打击乐器。 技巧 汉调桄桄的表演追求大幅度夸张,有“箍桶”、“撒莲花”、“耍椅子”、“棍架子”、“吊毛盖”、“变脸”、“换衣”、“揣火”等许多独特的技巧,还有不少刀枪、棍棒、拳脚、腾翻的特有身段。民国以前,汉调桄桄演出时,生、净均不穿靴,常穿草鞋演出;旦角面部搽粉,头上插花即可出场。其服饰和化装虽简单,唱工却十分讲究,当地人习惯于夜听十里大调,且听远不听近,名为“燕过梁”。 行当 汉调桄桄的行当,过去只分生、旦、净、末、丑五大类。在剧团演出人员紧缺的情况下,小生、小旦可互补,大净要带演老旦戏,二花脸要带演彩旦戏,丑角包演杂角。随着历史的推进,剧目的丰富,观众欣赏要求的提高,行当随之扩大,角色分配更细。艺人们统称“八大行”,即一净、二末、三生、四旦、五丑、六老、七小、八杂。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

起源于西北边陲的秦国,为什么最终能战胜中原诸侯,统一天下,原因固然有很多,但秦国历史上出了不少明君应该也是其中一个重要的原因。秦国都有哪些明君? 远一点的,在秦穆公以前,如秦襄公、秦文公、秦宪公、秦武公等,几乎代代都很了不起,秦穆公以后呢,经过短暂的宫廷之争,特别是秦献公、秦孝公父子以后,秦国几乎就没有昏君了,其中秦惠文王、秦庄襄王以及后来的秦始皇,包括在位时间很短的秦武王、秦孝文王、秦庄襄王,都做出过了很不起的成绩。 屈指盘算下来,秦国自秦非子立国,到秦子婴灭亡,总计685年,历33代君王,算的上昏君的,仅仅只有秦出子、秦厉共公、秦躁公、秦灵公等五六人而已。这比起中原诸侯,概率已经非常低了。 那么,秦国为什么有那么多明君呢? 我在《秦国曾发生过一件怪事,到现在还没人能说清是为什么》一文中提到过,秦国第十一任君主秦武公时期,秦国曾发生过短暂的“三父之乱”。 三父等把持朝政,扶持幼主登基,几乎将秦国带入崩溃的边缘,秦武公隐忍三年,才将之一举荡平,又将秦国带入正常的发展轨道。也许这个“三父之乱”给秦武公以及老秦人带来的印象太深,所以自秦武公后,秦国就延续了老秦人的一个优良的传统,一直持续到秦穆公继位,而这个优良传统,是中原诸国想都不敢想的。那么,老秦人有什么优良的传统呢? 面对恶劣的自然环境,只选最贤良的人当家族之长。秦国当时后面有西戎,前面有中原诸侯,处在夹缝之中,面临的环境同样恶劣,针对这样的环境。基于老秦人的这个优良传统,秦武公去世之后,没有传位给儿子嬴白,而是传给亲弟弟秦德公,秦德公在位两年,传给自己的长子秦宣公。 秦宣公在位十二年,他有九个儿子,去世后,九个儿子一个都没立,而是传位给自己的亲弟弟,家里的老二秦成公;秦成公在位四年,有七个儿子,他去世之后,七个儿子也是一个不立,而是传位给自己的亲弟弟,家里的老三,而这个老三很了不起,他的名字叫嬴任好,即历史上赫赫有名的秦穆公。 秦国正是在秦穆公手里,才成为西方霸主,跃升到一流大国的行列,厉害的让中原诸国都不敢小瞧。老秦人的优良传统体现在家国问题上,就只有四个字,即:兄终弟及。 在这个优良传统面前,没有什么骨肉相残的说法,有的只是,心甘情愿的礼让,为了秦国的将来,上一代君王就能心甘情愿的将君位传给自己贤良的弟弟。 秦国就这样发展起来了,老秦人的这个优良传统有多重要,你看看就知道了?有多少中原诸侯说,老秦人野蛮,可老秦人为了国家,在兄弟揖让的时候,中原诸侯呢? 先有鲁国公子翚弑隐公、齐国管至父弑襄公、郑国高渠弥弑昭公,晋国持续七十年的宗族内斗等,甚至到了后来,周室也发生子颓之乱,齐国又有齐桓公的六个儿子争权以及晋国又来了个骊姬乱政等等。 中原诸侯,弑君乱政几乎成家常便饭的时候,老秦人却兄弟齐心,在恶劣的环境中埋头低调的发展,为了避免权臣干政,宗族内斗,连续几代君王,哥哥都舍弃儿子,传位给自己的弟弟。老秦人就这么了不起,有道是:兄弟齐心,其利断金,从这个层面看,他们最终强大,也是理所应当的吧。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

众所周知划拳即饮酒时两人同时伸出手指并各说一个数, 谁说的数目跟双方所伸手指的总数相符,谁就赢了,那么划拳文化起源于什么时候? “五魁首”“八匹马”又是什么意思呢?下面趣历史小编为大家详细介绍一下相关内容。 划拳文化,其实和行酒令有着莫大的关系,是中国民间风俗之一,其历史甚至可以追溯到西周时期,与《周礼》有关,是为了约束人们饮酒的一种规矩。 只不过到了春秋战国时期,“酒令”逐渐成为了一种助兴游戏。而到了隋唐时期,不少士大夫都沉迷于“酒令”之中,并因此而产生了很多优秀的作品,比如白居易的“花时同醉破春愁,醉折花枝当酒筹。”而到了明清之后,酒令的形式越来越丰富,也进入了寻常百姓家,成为了雅谷共赏的一种饮酒助兴工具。 酒令可以分为古令、雅令、通令、筹令,其中最受人们欢迎的便是通令,主要包括掷骰、抽签、划拳、猜数等。很多经常出现在酒席上划拳的人,大概对于这句话都非常熟悉——“哥俩好,三星照,四喜财,五魁首,六六顺,七个巧,八匹马,九连环,全来到”。那么问题来了,它有何含义呢? 这里面的“哥俩好”是对划拳双方的一种关系介绍,“三星照”则是“三星高照”的意思,指的是福禄寿三星,“四喜财”指的是四季发财,而“五魁首”指的是同时获得《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》“五经”的第一名。 非常特殊的是,这里的“六六顺”并非是我们寻常理解的“六六大顺”的意思,而是“君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬”六大顺,而“七个巧”则与牛郎织女鹊桥相会的故事有所关联,“八匹马”指的是周穆王最喜欢的八匹骏马,“九连环”指的是一种智力玩具,是智慧的象征,而“全来到”则指的是前面所说的好事全都到来。 大概很多经常划拳的人都没有想到,自己口中说出的话语竟然有如此之多美好的寓意,并且带着些许的文人风雅。而当他们进行划拳的时候,却完全表现不出这样的状态,整个场景非常嘈杂,并且弥漫着一股浓烈的酒味。 换而言之,随着社会的发展,随着人们逐渐将酒令放到了日常的生活之中,也随着越来越多喜欢喝酒的人的出现,酒令失去了最开始的意义,失去了最开始的风雅和礼节。 然而,在某种意义上,行酒令能让整个氛围热烈起来,热情的环境也让人与人之间的关系有所拉近,在某种意义上确实有助于人际交往。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

如果说“弹拨尔”是一种能奏出极富有魔力的乐器,那么“热瓦甫”这种乐器就是最为普及的乐器了。 热瓦普,又称拉瓦波、喇巴卜。产生于公元14世纪,至今已有600多年的历史。在毛拉·艾斯木吐拉穆吉孜的《乐师史》中记载,热瓦普起源于南疆喀什。它不但是维吾尔族喜爱的乐器,也是塔吉克族和乌孜别克族等少数民族所喜爱的弹拨乐器。 世界最大的民族乐器——热瓦甫 热瓦甫多为木制,外形独特,上部是细长的琴身,顶部弯曲,最下方是一个半球形的共鸣箱,琴面用驴、羊或蟒皮蒙裹,有5-7根弦,通常用最外一弦弹奏旋律,其余各弦作为共鸣弦,用它弹奏出的音乐音色清亮、纯净,表现力强,所以大多用于独奏。热瓦甫不但有美妙的气韵更有美观大方的外形,琴身由很多的牛角片或骨片镶嵌出形式多样的并带有规则性的纹路和图案,显得美观大方且具有浓郁的民族特色。 热瓦甫在新疆的维吾尔族、塔吉克族和乌孜别克族中不但形制外观稍有不同,且在名称上也有所区别。 维吾尔族的热瓦甫种类很多,分为喀什热瓦甫、新型热瓦甫、多朗热瓦甫和牧羊人热瓦甫等。喀什热瓦甫因流行于喀什一带而得名,它发出的声音柔和,音量虽较小,音色却委婉细腻。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:徽州三雕是什么?徽州三雕起源于哪个朝代?其实徽州三雕是指具有徽派风格的砖雕、石雕、木雕三种中国民间雕刻工艺的简称。徽派“三雕”以绩溪、歙县、黟县、婺源县最为典型,保存也相对较好。 徽派“三雕”主要用于民居、祠堂、庙宇、园林等建筑的装饰,以及古式家具、屏联、笔筒、果盘等工艺雕刻。“三雕”的历史源于宋代,至明清而达极盛。明代雕刻粗矿、古朴,一般只有平雕和浅浮雕,借助于线条造型,而缺乏透视变化,但强调对称,富于装饰趣味。清代雕刻细腻蘩复,构图、布局吸收了新安画派的表现手法,讲究艺术美,多用深浮雕和圆雕,提倡镂空效果,有的镂空层次多达十余层,亭台楼谢,树本山水,人物走兽,花鸟虫鱼集于同一画面,玲现剔透,错落有致,层次分明,栩栩如生,显示了雕刻工匠高超的艺术才能。 砖雕 砖雕是徽州盛产质地坚细的青灰砖上经过精致的雕镂而形成的建筑装饰,广泛用于徽派风格的门楼、门套、门楣、屋檐、屋顶、屋瓴等处,使建筑物显得典雅、庄重。它是明清以来兴起的徽派建筑艺术的重要组成部份。砖雕有平雕、浮雕、立体雕刻,题材包括翎毛花卉、龙虎狮象、林园山水、戏剧人物等,具有浓郁的民间色彩。徽州砖雕的用料与制作极为考究。歙县博物馆藏有一块灶神庙砖雕,见方仅尺的砖面上,雕刻着头戴金盔,身披甲胄、手握钢锏的圆雕菩萨,据考证这块精巧绝伦的砖雕花费了1200个匠工,堪称徽州砖雕艺术的经典作品。 石雕 石雕在徽州城乡布很广,类别亦多,主要用于寺宅的廊柱、门墙、牌坊、墓葬等处装饰,属浮雕与圆雕艺术,享誉甚高。徽州石雕题材受雕刻材料本身限制,不及木雕与砖雕复杂,主要是动植物形象、博古纹样和书法,至于人物故事与山水则较为少见。在雕刻风格上,浮雕以浅层透雕与平面雕为主,圆雕整合趋势明显,刀法融精致于古朴大方,没有清代木雕与砖雕那样细腻繁琐。 木雕 木雕主要用于旧时建筑物和家庭用具上的装饰,遍及城乡,其分布之广在全国随处可见。宅院内的屏风、窗楹、栏柱,日常使用的床、桌、椅、案和文房用具上均可一睹木雕的风采,几乎是无村不有。徽州木雕的题材广泛,有人物、山水、花卉、禽兽、虫鱼、云头、回纹、八宝博古、文字锡联,以及各种吉祥图案等。徽州木雕是根据建筑物体的部件需要与可能,采用圆雕、浮雕、透雕等表现手法。 明代初年。徽派木雕已初具规模,雕风拙朴粗扩,以平面淡浮雕手法为主。明中叶以后,随着徽商财力的增强,炫耀乡里的意识日益浓厚,木雕艺术也逐流向精雕细刻过渡,多层透雕取代平面浅雕成为主流。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

徽派建筑是我国建筑史上非常有特色的一种,那么徽派建筑的门楼是什么样子的?起源于何时?其实徽州建筑的大门作为整个民居的重点,其位置与造型、装饰都是非常重要的。有安全、交通、分隔、采光、保温等功能,还具有风水、象征功能,是房屋建设的重中之重。 徽州民居的门楼是入口的标志,强调了其体量感及重要性。作为身份地位的象征,门楼是建筑中重点装饰的部分,在大面积粉墙映衬下,产生强烈的印象。徽州建筑大门,均配有门楼(规模稍小一些的称为门罩),主要作用是防止雨水顺墙而下溅到门上。 门楼是位于家宅宅院门外部,装饰大门之用。门楼设计则是徽派建筑的亮点之一,盛行于民居建筑之中。徜徉于徽州古村镇街巷,那些或单体高耸、或沿街成排相连,形制各异的门楼尤为引人注目。 门楼顶部结构和筑法类似房屋,门框和门扇装在中间,门扇外面镶有铁制的门环。门楼顶部有挑檐式建筑,门楣上有双面砖雕,一般刻有“紫气东来”、“竹苞松茂”的匾额等。斗框边饰有花卉、蝙蝠等吉祥图案,有锦上添花之美感。 一般农家的门罩较为简单,在离门框上部少许的位置,用水磨砖砌出向外挑的檐脚,顶上覆瓦,并刻一些简单的装饰。 富家门楼十分讲究,多有砖雕或石雕装潢。徽州区岩寺镇进士第门楼三间四柱五楼,仿明代牌坊而建,用青石和水磨砖混合建成,门楼横枋上双狮戏球雕饰,形象生动,刀工细腻,柱两侧配有巨大的抱鼓石,高雅华贵。歙县渔梁镇一民宅门楼,两横枋间一幅砖雕“百子图”,画面层次所雕百个顽童形态各异,神韵毕现,栩栩如生。门楼是住宅的脸面,成为体现主人地位的标志。 门楼起源 门楼肇始于驱魔辟邪的“符镇”,进而发展成固定的石砖雕门楼。徽州门楼按形式分大体可分为三类:门罩式、牌楼式、八字门楼式。 门罩式是其中最简洁的一种形式,位于门楣处,在徽州村落民居中广泛出现。牌楼式即门坊,等级较高,常见的如单间双柱三楼、三间四柱五楼、三间四柱三楼。八字门楼是门坊的一种变体,在平面形制上看,大门向内退进一段距离,形成“八”字形,象征该户为做官人家。门楼上多刻有精致的砖雕和石雕。 门楼的分类 徽派建筑中常见的门楼形式有城门、宫门、殿宇门、府第门、山门、如意门、五脊门楼、牌楼门、垂花门、花门、随墙门、什锦门、字匾门、拱形门等。现存徽州古民居多为明清及民国遗构,门多为随墙门,其所处位置境况、造型、色调、材质既具有鲜明的地域性。 明至清初,徽派民居门楼造型常见有八字形、牌楼形、垂花式、字匾式等。一般官吏和商贾居住在胡同的南半部,门楼在主房的西北,多用如意门。门楼虽小却十分华丽。门小院大房屋多,属于那种显贵不漏富之意。 门楼装饰艺术风格 徽州门楼作为徽州建筑中的点睛之笔,在发展过程中也日趋从明代门楼的造型简洁、雕饰上的古朴素雅,发展成清代的细腻和繁复。 徽州门楼以砖为主要材质,墙面覆以白石灰,由于风雨的侵烛,原本洁白的墙壁慢慢变成了灰色,青石砖也逐渐变的墨黑起来,大面积的灰色调映入眼帘,也使得初到徽州的人都不仅为她散发出的岁月的沧桑感到赞叹。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

如果说“弹拨尔”是一种能奏出极富有魔力的乐器,那么“热瓦甫”这种乐器就是最为普及的乐器了。 热瓦普,又称拉瓦波、喇巴卜。产生于公元14世纪,至今已有600多年的历史。在毛拉·艾斯木吐拉穆吉孜的《乐师史》中记载,热瓦普起源于南疆喀什。它不但是维吾尔族喜爱的乐器,也是塔吉克族和乌孜别克族等少数民族所喜爱的弹拨乐器。 世界最大的民族乐器——热瓦甫 热瓦甫多为木制,外形独特,上部是细长的琴身,顶部弯曲,最下方是一个半球形的共鸣箱,琴面用驴、羊或蟒皮蒙裹,有5-7根弦,通常用最外一弦弹奏旋律,其余各弦作为共鸣弦,用它弹奏出的音乐音色清亮、纯净,表现力强,所以大多用于独奏。热瓦甫不但有美妙的气韵更有美观大方的外形,琴身由很多的牛角片或骨片镶嵌出形式多样的并带有规则性的纹路和图案,显得美观大方且具有浓郁的民族特色。 热瓦甫在新疆的维吾尔族、塔吉克族和乌孜别克族中不但形制外观稍有不同,且在名称上也有所区别。 维吾尔族的热瓦甫种类很多,分为喀什热瓦甫、新型热瓦甫、多朗热瓦甫和牧羊人热瓦甫等。喀什热瓦甫因流行于喀什一带而得名,它发出的声音柔和,音量虽较小,音色却委婉细腻。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

作为少数民族,纳西族原是中国西北古羌人的一个支系,大约在公元三世纪迁徙到丽江地区定居下来,那么纳西族有哪些文化?著名的纳西琵琶起源于哪个朝代呢?下面趣历史小编为大家详细介绍一下相关内容。 纳西文化 勤劳质朴、能歌善舞的纳西族人民,生活在滇西北玉龙雪山脚下,聚居于清水绕街的丽江古城,这里有著名的明代建筑,保存着珍贵的壁画和雕刻。纳西族在吸收汉、藏两族文化的同时,也保留着许多优秀的民族文化遗产,如公元8世纪创造的、现今尚存的人类唯一的以图画和象形文字为载体的东巴文化,以及古风犹存的清悠而典雅的白沙细乐和纳西古乐。 历史追溯 相传,明代万历年间(公元1403年—1424年),汉族的佛教、道教丝竹乐经四川传入云南,嗣后广为传播、遍及全省,发展成为民间器乐乐种——洞经音乐。传入丽江纳西族后,乐队所用的弦鸣乐器有琵琶、二簧(似京胡)、中胡和小三弦等。此外,在丽江县大研镇,著名纳西古乐艺人张奎光使用着一面清代的传世琵琶。由此可见,琵琶在纳西族地区流传已有200余年的历史了。 形制结构 共鸣箱呈半梨形,用一整块红木或核桃木等硬质木料雕凿出琴的腹腔,其上蒙以桐木或楸木面板而成,面宽35厘米左右。琴颈较细,直项。琴头用红木或梨木制作,长约16厘米,顶端雕刻为如意形,宽约8.6厘米。弦轴黄杨木制,轴柄刻直条瓣纹,分列弦槽两侧,左右各二,呈放射状安装,与今之琵琶水平安装弦轴区别很大。山口下方、琴颈表面不设相位。在琴颈和面板上方设有十二个竹制品位,其中九至十二品为高音品,只为演奏高音而用。高音品两侧的面板上,开有两个对称的弯月形出音孔。面板下端胶有红木或竹制缚弦,其上雕刻有云纹装饰。张四条丝弦,分别使用子弦、中弦、老弦和缠弦。除这种直项十二品琵琶外,纳西族还流传有曲项五品琵琶。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

伽倻琴,亦称朝鲜筝,是朝鲜民族的弹拨弦鸣乐器。朝鲜语称가야금。流行于朝鲜半岛和中国吉林省延边朝鲜族自治州。伽倻琴,相传是伽倻国嘉悉王仿照筝制成。形制与筝差不多,也是一弦一柱,现使用的伽倻琴有二十一弦,音阶排列有七声及五声两种,所用右弹左按的技法基本和筝基本一致,具有独特的艺术风格特点和丰富多彩的演奏技巧。既可以独奏、重奏、合奏,还可以弹唱。伽倻琴的种类大体可分为“正乐伽倻琴”、“散调伽倻琴”、现代用的“21弦伽倻琴”等三种。那么下面趣历史小编就为大家带来关于的详细介绍,一起来看看吧! 简介 伽倻琴朝鲜语为:가야금,在我国东北吉林省延边朝鲜族自治州,在蜿蜒的图们江和鸭绿江畔,在长白山的林海雪原,居住着勤劳勇敢、多才多艺的朝鲜族人民。他们不仅发展了农、林、渔等各业生产,还创造了光辉灿烂的文化艺术,在人们的音乐生活中,伽倻琴是深受人们喜爱的乐器,具有广泛的群众性。 伽倻琴已有2000多年历史,相传是伽倻国嘉悉王仿照中国筝制成。形制与筝差不多,也是一弦一柱,现使用的伽倻琴有二十一弦,音阶排列有七声及五声两种,所用右弹左按的技法基本和筝基本一致,具有独特的艺术风格特点和丰富多彩的演奏技巧。既可以独奏、重奏、合奏,还可以弹唱。 伽倻琴是民族特色很浓的弹拨乐器,形似筝。相传6世纪时流行于朝鲜半岛的伽倻国。原分雅乐琴与俗乐琴两种。雅乐琴长约177厘米,宽约33厘米,每张12弦,每弦1柱,可以移动调节音高。俗乐琴长约152厘米,宽约17至21厘米,每张亦为12弦。经我国改革,弦增至18根,增加4和7两个音节,使音域比原来更宽,音量更大。演奏时,琴的一端放于膝上,一端着地,左手按弦,右手取音。既可独奏,也可以用于歌唱伴奏。 起源与发展 据《三国史记》记载:“伽倻国嘉实王制十二弦琴。以象十二月之律。乃命于勒制其曲。” “伽倻琴亦法中国乐部筝而为之。......伽倻琴,虽与筝制度小异,而大概似之。” 伽倻国的乐士于勒携琴带着弟子尼文,到了新罗,受到了真兴王的欢迎和礼遇。真兴王把于勒安置在国原,乃派遣大奈麻注知、阶古、大舍万德等受业于勒门下,以传其业。 伽倻琴到新罗以后得到发展,成为新罗大乐,为以后的宫廷乐奠定了巩固地位。到了八世纪左右(或更早些时间),伽倻琴从新罗国传到日本,日本奈良的正仓院至今还收藏着三台伽倻琴(即新罗琴)。因为,伽倻琴是从新罗传到日本,同时又用于新罗乐,因此,日本把伽倻琴称之为新罗琴。 到十九世纪末,伽倻琴音乐出现了高峰,这是伽倻琴艺术的转折时期。音乐从缓慢的宫廷乐,逐渐转变为轻快而活泼的散调,原来流传的伽倻琴,因不适合演奏散调的快音而改制成散调伽倻琴,流传至今。 二十世纪五十年代以来,延边地区的伽倻琴音乐,有更新的发展,从民间流传,发展为专业人材的培养。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

“雅托噶”(蒙古语“yatug”的音译)是蒙古族弹拨弦鸣乐器,又称蒙古筝”,是中国九大古筝派别之一。元朝盛行至今,它被广泛应用于宫廷音乐、宗教音乐和祭祀音乐在蒙古宫廷、王府和民间,各个时期都流行着不同弦数的雅托噶。传统的雅托噶原材料一般选用白松木或者桐木,体积小易携带。琴体通长139cm,琴身窄细纤长,琴尾下垂。首尾面板及琴身两侧用红、白、蓝、绿、黄五色绘制成卷云纹,琴弦为丝制。席地盘坐弹奏。 二、雅托噶的历史溯源 关于雅托噶的起源流传着一个传说:一天清晨,一个年轻人将一桶水倒小竹槽时, 他突然听到美妙的声音。当他将第二桶水倒入竹槽时,声音竟与前次的不同。就这样, 年轻人先后将五桶水倒入后发现每次产生的声音都是不同的。于是, 青年把马鞭拆开放入一个竹槽中当作琴弦, 席地而坐弹奏了起来。悠扬的乐音使吸引了许多鸟儿伴唱。从此,雅托噶便产生了。 而在《革面九弦琴探微》中同样发现了雅托噶的踪迹,文中引用了《魏书》中关于革面九弦琴的记载:“乐有箜篌,木槽革面而施九弦”。从构造、形制的角度来看“槽”字可以联想到饲养牛和马的木质槽,在其上蒙着兽皮。显然,这是蒙古古代乐器制造的方法—“剜木文化”。将一个完整的树干从中劈开,用刀子剜空后覆盖兽皮,便成原始形态的乐器共鸣体。 另有学者认为雅托噶由中原地区“筝”乐器演变而来的,是朝代更迭、民族融合的产物。娜仁格日乐在《雅托噶源流考》曾有述:“雅托噶作为中国古筝重要流派之一,在长期蒙汉文化交流过程中,结合了本民族经济文化特点,形成具有特殊定弦的发的古筝艺术。” (一)雅托噶在蒙古汗国时期的发展 1206年由蒙古奇源部、包姓 、博尔济锦氏 、铁木真在斡难河河源成立的国度,尊汗号成吉思汗,立国号大蒙古国。大蒙古国建立后屡次对外侵略扩张,曾经改变过东西方历史的进程,建立了人类历史上最强大的帝国,他的文化遍及欧亚大陆.西方旅行家马可波罗都曾经被这个帝国深深震撼。在其征战过程中不断地吸收其他国家优秀的文化与本民族文化结合形成了属于自己民族的独特宫廷音乐。雅托噶在这一时期被广泛的使用和传播。南宋赵珙《蒙鞑备录》中:“囯王 (指木华黎) 出师, 亦以女乐随行, 率十七八美女, 极慧黠, 多以十四弦弹大官乐等曲, 拍手为节, 甚低, 其舞甚异。可见雅托噶一直为蒙古宫廷俗乐的主要乐器。 (二)雅托噶元朝时期的发展(1260-1368) 元朝作为第一个中国历史上在全国范围内建立的少数民族统治政权,出现了政治稳定、经济发展、贸易繁荣、文化融合的局面,促使当时的音乐文化形成了一种前所未有的局面,为蒙古族音乐艺术的发展和进步提供了有利的条件。草原游牧文化在与中原农耕文化交流、碰撞中逐渐走向辉煌。在器乐方面, 元代出现了大量的新乐器。品种丰富与盛唐时期相比毫不逊色。史料记载约有28种之多。这一时期, 蒙族人口开始大迁移,雅托噶以其便于携带的形制和动听的声音逐渐兴盛起来,得到了汉族和其他各族人民的喜爱。雅托噶于元代文献史料出现在《元史·礼乐志》、《蒙达备录》之中。元代著名诗人杨维桢还在《无题》和《春夜月》中也有关于雅托噶的描述。雅托噶在倒喇戏、宫廷音乐、在宗教音乐与祭祀音乐中得到了大量的使用。 (三)雅托噶在“北元”、漠北时期 (1368—1644) 的发展 1368年, 朱元璋在人民民群众的支持下领导农民起义军推翻了元朝统治, 元朝汗庭从中原撤出,率领其残部退回蒙古草原, 在漠北建立新了政权, 史称“北元”。“北元”时期的蒙古族音乐继承了元朝音乐的特点却又有自己新的发展。在汗宫,乐队的规模和演奏乐器都发生了变化:出现了六弦雅托噶、蒙古族民间歌曲得到了一定的发展, 出现了反对战争, 向往和平生活的思乡曲。从明代汉族文人的笔记中, 我们可以知道那些富有蒙古族特色的民族乐器, 例如四胡、雅托噶、马头琴等一直都在蒙古草原上流传。 (四)雅托噶在清朝—新中国成立时期的发展 清朝宫廷乐器大多是蒙古族传统乐器,据历史记载“清代进入宫廷的蒙古西邦乐中有冒顿潮尔、管笛、琵琶、弦乐、三弦、筝(雅托噶)、好必斯.......而大的节日所演奏的乐器为蒙古乐曲,填词乃蒙古丹汗是已有之。乾隆朝译位满、汉语。清朝末年至新中国成立,在内蒙古各地区流传雅托噶的弦数差异极大,例如十四弦雅托噶(伊克昭盟地区)、十二弦雅托噶(锡林郭勒盟)、十三弦雅托噶和近代十六弦雅托噶;1949年后,蒙古箏派与陕西筝派、河南筝派、山东筝派、浙江筝派、福建筝派、客家筝派、朝鲜筝派、潮州筝派并称为中国古筝九大流派。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

二胡,就其所属弓弦乐器家族——中国乐器发展史上第四大类的确立,追溯其根源,应始于唐代。据有关文献记载,二胡的前身就是。奚琴"。在千余年的历史流变中,二胡经历了从奚琴(秘琴)——马尾胡琴的交互演变过程。"奚"是唐代北方的一支少数民族,先秦时期,中原居民便自称。华夏",而称北方居民"胡胡"至此被用来称作北方少数民族。 一、二胡的历史流蛮历程 1、二胡的起源 秦末人苦长城之役,弦豢而鼓之,记以为琵琶之始。按豢如鼓而小,有柄,长尺余,然则系弦于鼓首而属之于柄末,与琵琶极不仿佛,其状则今秘琴也是。秘琴为弦豢遗像明矣。唐《礼乐志》曰“琵琶体圆修颈而小,号秦汉子,盖弦豢之遗志,出于胡中,传为秦汉所作,今人又号稽琴为秦汉子”。 进入明代,戏曲音乐空前繁盛发展,胡琴类弓弦乐器广泛应用于各种音乐形式电或戏曲音乐伴奏,或为乐队主奏乐器,均为胡琴发展提供了良好的条件,胡琴这一少数民族乐器流入中原,在与中原音乐文化相融合的过程中逐渐汉化,为更多汉人所接受,胡琴开始真正入主中原,登上民族音乐历史舞台。 为适应各种音乐形式,胡琴类弓弦乐器经过发展、演变、派生,最后,奚琴所指范围逐渐缩小,犹指与后世二胡相近的拉弦乐器;胡琴所指范围则不断扩大,并逐渐包含与奚琴、元代胡琴相似的拉弦乐器,直到清代皇朝礼乐图式将提琴、二弦划入胡琴类。至此,胡琴终于成为汉族拉弦乐器总称。 2、二十世纪上半叶的二胡发展轨迹 二十世纪初,戏曲音乐空前发展,剧种繁多、流派纷程,其中板腔体剧种的增加使更多的胡琴类弓弦乐器得到广泛应用,在皮黄剧种中胡琴更成为曲牌的类别名称,“因用胡琴为主的弦乐演奏,故称为‘胡琴曲牌’;梆子剧种用板胡为主的弦乐演奏,称为板胡曲牌。 尽管戏曲音乐的大力发展推动了胡琴音乐的快速发展,但胡琴仍只作为伴奏乐器,依附于戏曲音乐,没有自己独立的社会地位。是刘天华先生将二胡这一叫花子,乐器作为一件独奏乐器,登上音乐舞台,还使其进入高等专业音乐院校,成为一门规范的专业学科,培养了大批专业音乐人才,引领二胡走向专业化道路。 至此,二胡音乐在历史上翻开崭新的一页!同一时期对二胡发展影响巨大的还有民间艺人“阿炳”,他的二胡作品蜚声中外,艺术价值不可估量,是民族音乐的无价之宝。他们二人的二胡作品使二胡自发源以来实现第一次飞跃。 与刘天华处于同一历史时期的民间艺人阿炳同样对二十世纪上半叶的二胡发展做出巨大贡献。他创作的二胡作品贴近贴近人民生活,反映生活在社会最底层劳苦大众对生活的无助与向往。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

编钟是中国汉民族古代重要的打击乐器,是钟的一种。编钟兴起于周朝,盛于春秋战国直至秦汉。编钟由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或几组,每个钟敲击的音高各不相同。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。那么下面趣历史小编就为大家带来关于编钟的详细介绍,一起来看看吧! 材料 曾侯乙编钟用料是铜、锡、铅合金,全套编钟上装饰有人、兽、龙等花纹,铸制精美,花纹细致清晰,并刻有错金铭文,用以标明各钟的发音音调,它是公元前433年的实物。可见,远在2400多年以前。我国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平,它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早将近2000年。 起源 早在3500年前的商代,中国就有了编钟,不过那时的编钟多为三枚一套。后来随着时代的发展,每套编钟的个数也不断增加。古代的编钟多用于宫廷的演奏,在民间很少流传,每逢征战、朝见或祭祀等活动时,都要演奏编钟。 象征 在中国古代,编钟是上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征。曾侯乙编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,记录了许多音乐术语,显示了中国古代音乐文化的先进水平。编钟音乐清脆明亮,悠扬动听,能奏出歌唱一样的旋律,又有歌钟之称。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

中国古人为什么发明风筝呢?这要追溯到夏商时期,古人祭祀上苍,祈求一年风调雨顺,丰衣足食风筝的由来简介。 有一位大祭司发现,为什么自己的祈求不灵验,难道咱们不够心诚吗?不是的。一定是上苍离咱们太远看不见。他每天在思考如何离上苍近点,好让他看见自己的诉求。有一天,他看见一片枯叶被一阵风卷起,高高地飞上了天。灵光一现,想到了做一片大的叶子 上面写上自己心诚的诉求,让风送给上苍。于是,他模仿叶子,用有韧性藤茎做脉络,用绢布做面做出了风筝雏形,并取名风叶。 当然,开始做的风筝百中无一能飞的,能飞的也被风吹去无影无踪,他心想需要用根细小的麻绳牵引着,这个无意的想法,使得风筝飞的更高也更稳定。 后来,纸的发明,和后人的不断改进,越飞越高像只雄鹰,于是风筝由风叶改名纸鸢,直到现在叫风筝。所以说,古人是为了给上苍写一封信而发明了风筝。 互粉必回! 风筝名称的由来及其起源是什么? (1) 风筝名称由来 风筝的名称很多,在不同国家、不同时期、不同地域有着不同的称谓。中国古代风筝因用木头制作叫“木鸢”,后用纸糊称为“纸鸢’ 五代时期李邺将竹笛拴在纸鸢上放飞,发出“筝鸣之声”,后定名为风筝,沿袭至今。风箏是用线牵引控制,借助风力在空中飞行的人造物体。 (2) 风筝起源 第一种是斗笠说。据说古时候有一农夫正在耕作,忽然一阵狂风吹起了他的斗笠,农夫赶紧去追,一下子抓住系绳,恰巧这绳很长,斗笠便在空中飞舞,农夫觉得有趣,以后便经常跟村民放斗笠。第二种是树叶说,来自我国南方一带。据说古时候,人们对风卷树叶满天飞的现象十分崇拜,便用麻丝等拴树叶放着玩,逐渐演变成放风筝活动。 第三种是帆船、帐篷说。中国战国时期庄子《逍遥游》中提到“列子御风”,传说禹时船上已有了帆,人们受风帆和风刮帐篷的启发制造了风筝。第四种是飞鸟说。从目前的历史记载中发现的古代风筝看,其结构、形状、扎绘技术等,一个突出的特点就是以飞鸟的形状居多。 因而得出结论:最早的风筝问世是受飞鸟的启发,模仿飞鸟制造,并以飞鸟命名的。 (3) 风筝始于中国 风筝起源于中国,这是目前世界一致公认的结论。中国最早的风筝是由古代哲学家墨翟(前478〜前392)制造的。据《韩非子• 外储说》载:墨翟居鲁山(今山东青州一带)“斫(zhu6)木为鹞(y6o),三年而成,飞一日而败”。 是说墨子研究了 3年,终于用木头制作了一只木鸟,但只飞了一天就坏了,墨子制造的这只“木鹞”就是中国最早的风筝。墨子把他制造风箏的技术传给了他的学生公输般(也称鲁班,或鲁般)。《墨子•鲁问篇》中说,鲁班根据墨翟的理想和设计,把竹子劈开削光滑,用火烤弯曲,做成喜鹊的样子,称为 “木鹊”,在空中飞翔长达3天之久。 后人普遍认为鲁班是风箏的创始人。 。