《三命通会》在我国传统命理学上拥有非常高的地位,其作者为明朝进士万民英。而清朝编修的《四库全书》将他的著作《三命通会》和《星学大成》收录,并给予了高度的评价。那么下面趣历史小编就为大家带来关于卷三·论正印的详细介绍,一起来看看吧! 正印,乃五行之正库,金命见乙丑,木癸未,火甲戌,水土壬辰、丙辰是也。《言谈》云:“生逢正印,必拜玉堂。”《妙选》云:“五行入垣,官居五府。”可见得本家正印为贵。本主同德为上,帝座为中,胎月为下。主人重厚魁梧,功名昭着。本家印又得贵格扶之,更妙。若木得水印,火得木印,多兼他权外财。若身克印,或印克身,废而复兴。若水人得火印,火人带水印,次于本家印,然须本主有旺气,方吉。若克破别无福救,或空亡,只作清闲道僧、无成举人。若五行有清气,则绝世高人;有煞则贫贱。 有贵人夹印,如丙丁火命以甲戌为正印,却得酉亥夹之,酉亥乃丙丁贵人;壬癸水命以壬辰为正印,却得卯已夹之,卯已乃壬癸贵人。 有华盖印,如亥卯未得癸未之类。 有文章印,如戊寅见癸未,辛已见甲戌,庚申见乙丑,癸亥见丙辰,乙亥见壬辰,乃纳音克身,干神复制。戊午得癸未,庚子得乙丑,丁酉得壬辰,己卯得申戌,辛酉得丙辰,干神制支神合之类。 诸印要逢库墓,若生旺扶助互换,禄马贵人并相合者,至贵之命。最忌刑冲破害,三合六合上见鬼,如甲戌日得癸酉时,则减力。水命人得本家印无益;得木印损气;得土印,支干有交涉者,名官印;无交涉者,名鬼印。 又有福聚印,如年、月、日、时、胎五位俱无气衰败,得正印偏印俱在此,印上或库或旺,虽有煞神,至是受制,此之谓福聚印。 有祸聚印,如癸巳人带壬辰印,柱多逢水,俱墓于辰,则癸巳受煞;以巳为命,巳火遇多则本命病,此之谓祸聚印。 有破福成祸印,如水人得水印,或月日时多带土来,本家印见鬼盛,是谓破福成祸。 有带煞印,印中见贵煞,如壬子见壬辰、丙辰,子至辰谓之华盖,壬人见辰为贵。若印中反克本命,无福神往还,名带煞,主凶。 有临空印,乃印落空亡,支无六合,见官贵,至贱而无成也。 有自刑印,如庚戌人带乙丑,金人见金印固好,丑戌相刑,以金刑金,此类不如无。虽有少福,亦终贱。余准此推。 凡论印,更得真五行与纳音同气,尤妙。但主少安逸,不利六亲,难为子息。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《三命通会》在我国传统命理学上拥有非常高的地位,其作者为明朝进士万民英。而清朝编修的《四库全书》将他的著作《三命通会》和《星学大成》收录,并给予了高度的评价。那么下面趣历史小编就为大家带来关于卷四·论火的详细介绍,一起来看看吧! 三春之火,其气温然而始着也;晴则借木而明,雨则湿木而晦。正月微阳之火,隐于木中,虽有可亲可爱之意,但冰霜之气未消,遇木生之,则阳气发挥矣。逢金为财,徐、扬人富而好礼。金木同行,官居鼎鼐。逢金值水,夭折无疑,荆、梁、冀、雍之人尤甚。见土盗泄微阳,浮薄卑贱。 二月见木,败处逢生,木秀火明,文章富贵人也,但不宜有水,盖湿木不生无陷火也。谷雨以后生者,微水无凶,盖土司时、木主令,化凶为吉也。兖、青、徐、扬生者富贵何疑。土与金,正月同论,但辰月土差旺耳。 夏令之火,阳气之极,草木为之焦枯,江河为之枯涸。晴则流金烁石,真阳尽泄;雨则水济其威,方得中和,反应荫庇发福。四月火势渐盛,逢日争光,未能全其忠爱,虽富贵亦主夭亡,贫寒者寿而多子,孤独艰辛。见金名成利就,逢土有权有谋,遇木富而好礼;微水济木,其贵不可言也。 五、六月生者,火炎之极,得水制之,则都将相,惟冀、雍生人水不宜盛,盖旺火投于盛水,不能不伤故也,得土制木解,则富贵过人矣。见土略泄其盛而有权衡之贵,又好施惠及人,但施恩反怨耳。盖火能生土,亦能燥土故也。见木生,过反伤青、兖、徐、扬人根基,虽富贵难免夭亡,冀、雍、荆、梁人富而益富。遇金为财,火烁金流,反有破财荡家之患。水土同行,名成利就。日战月刑,忠孝有亏,凶祸孤克,夜生减轻。气运宜往西北南,东大忌。 秋初之火,炎威未退,土传生气,水不能克,反主贵荣。见木助之,徐、扬、兖、青人干支火多者,虽富贵而寿不永。见金为财,富贵豪侈。逢土则息,显达非常。 八、九月失时之火,见木生,生之意无穷,富贵无故。金木同躔,官居宰辅。有金无木,主弱敌强,不免有争攘之事。冀、雍、荆、梁人同财致祸。与土同躔,泄其真元,孤刑冷退,得木助之,斯为美矣。见水凶夭。运喜东南,西北忌之。 冬月之火,人多亲之,晴霁则明,阴雨则灭。故见水为凶,木生为贵。有水无木,轻者疾,重者夭,虽生富厚之家,不免冷退,徐、扬、兖、青人得水制之,无咎。逢土泄之,弱中又弱,蹇滞终身,小寒之后旺土,晦其光明,定主昏愚瞽目。见金为财,青、兖、徐、扬人主富,荆、梁、冀、雍人助难为凶,谓金之子,水也,克其母,子则乘势报仇,无木解之,有刀兵狱讼之厄,肿痢没溺之凶,干支木盛者,减轻。大抵冬火喜木,忌水。运宜东南,西北大忌。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《三命通会》在我国传统命理学上拥有非常高的地位,其作者为明朝进士万民英。而清朝编修的《四库全书》将他的著作《三命通会》和《星学大成》收录,并给予了高度的评价。那么下面趣历史小编就为大家带来关于卷四·论土的详细介绍,一起来看看吧! 土值春时,土膏脉起,万物含生,木气发泄,前哲所谓病寅死卯墓辰者,良有以也。雨则阴凝土湿而荫甲不舒,晴则冻释阳和而生意发越。故春令之土一接阳气,就能发育万物。 正月之土尚有霜寒,遇雨则冻,遇水则冰,值木则病,惟得火以温之,则荣华莫比。逢金制木,亦名利两成。 二月之土,正木盛土崩之时,遇木同躔,有脾胃肠风痔漏之灾,轻者疾,重者夭,徐、扬人干支有火而值昼晴者,无咎。见火同躔,位登台鼎。见水则凶,冀、雍、青、兖人土浑水浊,终有水涌土溃之危,盖水生旺木而伤土也,值此者贫寒疾夭,徐、扬、豫人干支火者反吉。见金以泄土气,难免灾凶。 三月之土,渐有生意,盖土旺季月故也,有火温燠则阳气发舒而生物茂矣。见木非疾则夭,徐、扬、豫人无害。水木同度,贫薄无聊,冀、雍、兖、青人尤甚。见金制木,反凶成吉。运喜南方,西方次之。 土旺长夏,火盛土生之故也,阴雨则湿养万物,故见水为吉;亢旱则田畴龟拆,故遇火为凶。 孟夏之土,炎气未盛,终喜火以助之。逢木则疾夭无疑。见水为财,徐、扬人富足,见金遇木则贵,逢水则贫。 五、六月之土,见火则燥,而万物焦枯,徐、扬人干支火盛者,有火焚风血之灾,轻者危,重者死,或阴雨,或夜生,虽灾不甚。冀,雍人干支有壬、癸、亥、子者,富贵非凡,见水滋养万物,主富贵文章。见木疏通其性,多聪明特达。遇金无用,盖火盛金衰不能制木,所以金无用也。气运宜行西北,最忌南方,盖夏土逢火,太燥故也。 土逢秋令,金气盛旺,泄土而气薄矣。晴雨须要得宜。 七月之土,火气未除,土性尚燥,喜水滋之,则万物实矣。若火太盛,亦有燥土之嫌,得水济之为妙。逢木为灾,徐、扬、荆、梁人无忌。 八、九月之土,见木则不能克,此万物凋零之时,金气生旺,子复母仇,荆、梁、徐、扬人富贵而寿。见金泄气太甚,西北人不免有冷退怯弱之患。见火助之,文武名高,君子小人皆吉。见水为财,徐、扬、豫人富而无敌,冀、雍、兖、梁人,水过盛者,反主贫薄,戌月仅可。运喜火土之乡,水木金方有忌。 土于冬也,正天地肃杀之时,寒亦至矣,虽一阳下生,土脉未温,值水雪,则冰寒土冻。见火日则寒谷回春。 十月之土,惟喜火以温之,则土脉阳和而万物归根矣。见木则凶,逢金则滞,遇水则主孤寒,徐、扬人干支火多者可富。 子丑之月,寒气之极,火日融和,功名成就。见木最忌。见火解之为吉。见水则阴气愈甚,水寒地冻,轻者疾,重者夭。见金亦主贫薄。岁运南方最佳,北方大忌。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《三命通会》在我国传统命理学上拥有非常高的地位,其作者为明朝进士万民英。而清朝编修的《四库全书》将他的著作《三命通会》和《星学大成》收录,并给予了高度的评价。那么下面趣历史小编就为大家带来关于卷四·论金的详细介绍,一起来看看吧! 春日之金,木旺火相。非金得气时也,绝寅胎养于卯辰者,盖造化无终极之理也。是以春令之金,晴明吉。阴雨则滞。正宜遇土以生之,谓其将绝而有生意耳。 正月之金,见木为财,木神太旺,仅足衣资。土气尚寒,未能生助,艺术显名而巳。火若问躔,男女重婚重嫁。见火遇土,富贵非常,逢水泄之,孤寒懦弱。 二、三月之金,见土则生,生之意无穷,主人富贵而寿。逢水泄其元气,亦主贫薄无情。见火则囚,金遇鬼,贫夭无疑。土生水制为吉。见木而有困滞之灾,盖春木盛旺,以微弱之金而欲制之,是犹以婴儿而御强敌,其不格也明矣,犯此者必有求荣反辱之虞,官讼争攘之事,谓其仁义相刑故也,荆、梁、豫人逢之主富。徐、扬人干支土多者,贵显,气运土乡最吉,金乡次之。 夏月火盛,金至柔也,晴则日烁金流,雨则水滋金润,故夏令之金,俱宜见土,主人有出将入相之权,金马玉堂之贵。见火则火炎金烁,贫夭居多,虽富而夭淫贱。见木为财,荆、梁、豫人多主富贵。遇水孤寒,盖弱金不能生水故也,若与火土同行,则富贵康宁。运喜土金木火,最忌秋金肃杀、万物凋零,苟纵而不抑,则生生之意绝矣,晴则火煅金坚,雨则水润金明故也。 七、八月之金得令,其性刚强,仗火以制其威,则有玉带金鱼之贵,盖顽金无火不能成器故也。见水泄其旺气,金白水清,多主词林清贵。水火俱无,则主夭折。见木为财,徐、扬人富而且贵。遇土则隐彩埋光,虽有财而不发,孤者多,经云:秋金埋土而反旺也。逢木而贵,徐、扬、兖、青人见之尤佳。九月生者,金气稍退,遇火夜生为奇,昼生少利。逢木则克,反应骨肉参商。见水济之,冀、雍人不免冷退,徐、扬人又何忌焉?逢土亦晦,兖、青人富贵居多,豫人困滞。运喜东南,西北忌之。 冬月天气严肃,金伏藏之时也,盖金之生也,胎于春生于夏旺于秋至冬而死者,谓其畏寒无生意也。晴明则金清水秀,雨雪则水冷金寒,所以冬月之金,得火融之,然后可以夺其寒气,则富贵非常矣。 初冬之金,见火则为伤残、徐、扬人干支无土日生者贫夭。夜生者孤寒。遇土则衣禄丰足。见水木,俱不利矣。 子、丑月生者,亦喜火以温之,徐、扬人无火亦喜遇土得火为贵,冀、雍人有土无火者,孤贫,盖寒土非生金之资也。见水则寒,西北人贱贫疾夭。徐、扬人干支有火土者,福寿康宁也。遇木为财,主富,享闲中之福,兖、青人则有妻孥犯分之事,盖衰金不能制木故也,荆、梁、豫人则吉。运喜东南,西北最忌。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

东汉(25年—220年),是中国历史上继西汉之后又一个大一统的中原王朝,传八世共十四帝,享国一百九十五年,与西汉统称两汉。那么下面趣历史小编就为大家带来关于东汉光武帝刘秀为什么定都洛阳而不是还于西汉旧都长安的详细介绍,一起来看看吧! 建武元年(25年),刘秀在河北鄗城(今河北省邢台市柏乡县固城店镇)千秋亭登基为帝,正式建立了东汉。建武十二年(36年),经过多年的政战,刘秀扫平群雄,统一天下,史称“光武中兴”。 但奇怪的是,刘秀一直宣称自己是汉高祖的后代,西汉的合法继承者。可是在刘秀称帝之后,却将都城定在洛阳,而不是像后来《出师表》说的那样还于西汉旧都长安。这又是怎么回事呢? 首先,洛阳从西周开始就是天下两都之一,汉高祖刘邦当年也曾短暂定都于洛阳。而且在光武帝刘秀登基的时候,以长安为核心的关中地区当时还处在赤眉军刘盆子建立了建世政权的控制之下,只能选择定都洛阳。 其次,西汉末年,关中的经济地位开始下降。在王莽末年的战乱中,以长安为核心的关中地区遭到很大破坏,甚至连很多宫殿都变成了废墟。赤眉军在定都长安后就发生了严重饥荒,不得不离开长安而最终走上了灭亡之路。 与长安相比,洛阳的经济迫害相对较轻,还可以得到关东广大地区的援助,保证朝廷和军队的供应。而且更始政权之前也在洛阳定都,留下了相对完整的宫殿群。刘秀可以继续使用这些宫殿,而不用耗费民力修建。 第三,刘秀登基的时候,天下还存在大量的割据势力。而除了刘秀之外,最强大的割据势力分别是割据陇右的隗嚣与割据巴蜀的公孙述。而长安所在的关中地区正好处在这两大割据势力的战略夹攻之中,形势非常不利。 与长安相比,洛阳周边没有特别强大的割据势力。洛阳以南的南阳地区是刘秀的老家,而洛阳以北的河北地区则是刘秀的战略根据地。在南阳地区和河北地区的掩护支援下,洛阳的战略环境非常安全,更适合定都。 最后,刘秀能当上皇帝主要是依靠两大政治集团:南阳帝乡集团、河北龙兴集团。而洛阳正处在这两大政治集团的联结点上,两大集团都能接受定都于此。相比较而言,长安则没有这个条件。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

东汉(25年—220年),是中国历史上继西汉之后又一个大一统的中原王朝,传八世共十四帝,享国一百九十五年,与西汉统称两汉。那么下面趣历史小编就为大家带来关于记载东汉历史的史书为什么叫《后汉书》而不叫《东汉书》的详细介绍,一起来看看吧! 中国之所以成为当今世界上唯一持续至今的文明,务实是主要原因之一。而务实的一大表现就是相比较某些虚无缥缈的东西,中国人更加重视对真实历史的记载、大约从夏朝开始,中国就已经设置专门记载历史的史官。 正因如此,中国古代的史料可以说是最丰富和真实的,几乎每个朝代都有专门的史书,形成了丰富多彩的“二十四史”。而在“二十四史”中,影响最大的是《史记》、《汉书》、《三国志》、《后汉书》,也被称为“前四史”。 其中《后汉书》由南朝宋史学家范晔编撰,主要记载了东汉时期的历史。不过有人可能会感到奇怪了:既然《后汉书》记载的都是东汉的历史,为什么它的名字不叫《东汉书》而叫《后汉书》呢? 一般来说,中国古代史学界对西汉和东汉这种关系很近但又确实不是同一个朝代的情况有两种划分方法:一是按照都城所在的方位划分,也就是至今都在使用的西汉和东汉;另一种则按照时间划分,即前汉和后汉。 在《后汉书》成书的南北朝时代,当时的中国史学界主要是使用时间前后来区分西汉和东汉,即前汉和后汉,连刘备建立的蜀汉在当时也被称为“季汉”。按照这个区分模式,范晔编撰的东汉史书自然被称为《后汉书》。 但到了五代十国时期,中原出现了一个名被称为“后汉”的政权。而五代时期的“后汉”与之前的“后汉(东汉)”相差甚大,实在不能用同一个名字称呼。所以在五代之后,史学界开始按照都城方位将刘秀建立的汉朝称为“东汉”。 于是在五代之后,史学界一直称刘秀建立的汉朝称为“东汉”并持续至今。而《后汉书》成书的年代则是以“前汉后汉”这种区分方法为主的时代,所以记载东汉历史的史书便是《后汉书》而不是《东汉书》。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。等唐玄宗即位后便缔造了全盛的开元盛世,使唐朝达到全盛。天宝末年,全国人口达八千万左右。安史之乱后接连出现藩镇割据、宦官专权现象,国力渐衰。下面趣历史小编就为大家带来关于为什么唐朝贞观时期编撰的史书在“二十四史”中数量最多的详细介绍,一起来看看吧! 中国古代史料在世界各大文明中最为丰富与真实,这与中华文明自古以来的务实精神密不可分。而在中国古代史料中,纪传体史书是非常重要组成部分,其中最重要的就是几乎记载了整个华夏五千年的“二十四史”。 不过有意思的是,“二十四史”虽然是由不同朝代的史学家分别编撰的,但其中唐朝贞观时期编撰的史书多达八部(晋书、梁书、陈书、北齐书、周书、隋书、南史、北史),在“二十四史”中数量最多。这又是怎么回事呢? 首先,中国古代的惯例是以后的朝代为前朝修撰史书。而唐朝之前正是中国古代的第二个大分裂时期(三国两晋南北朝)和短命朝代隋朝,稳定维持较长时间的朝代就不下七八个,唐朝编撰的史书自然数量就多了。 其次,众所周知,唐太宗李世民有一个句名言:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”。从这句话就可以看出,以唐太宗为代表的贞观君臣对于历史是何等的重视。 正因如此,以李世民为首的贞观君臣对于编撰史书非常重视。中国古代完全以国家力量编撰史书的传统就起始于唐朝贞观时期,而以宰相级别的重臣领衔编撰史书的传统也起始于唐朝贞观时期。 最后,贞观时期宽松的政治环境和重视文治的政策也为编撰史书提供了很好的外部环境。比如《南史》和《北史》是李延寿父子私人编撰的,而唐太宗对这种公开抢朝廷“生意”的事没有任何不满,还为李延寿提供支持。 综合来讲,唐朝贞观时期编撰的史书在“二十四史”中数量最多一方面是唐太宗正处在大变革之后的总结时代,另一方面则是贞观君臣的历史责任感。而这种历史责任感也正是唐太宗开创“贞观之治”的重要原因之一。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。等唐玄宗即位后便缔造了全盛的开元盛世,使唐朝达到全盛。天宝末年,全国人口达八千万左右。安史之乱后接连出现藩镇割据、宦官专权现象,国力渐衰。下面趣历史小编就为大家带来关于魏征公开讨厌《秦王破阵乐》,唐太宗李世民为什么不生气的详细介绍,一起来看看吧! 《秦王破阵乐》是唐太宗在做秦王时所编的军乐,是大唐武威的最高艺术象征。唐太宗登基后命令将 《秦王破阵乐》扩编为《七德舞》,由魏征、虞世南作词,演奏起来气势雄浑,感天动地,就连各国使臣都跟着手舞足蹈。 所以在唐朝的很长时间里,《秦王破阵乐》(《七德舞》)不仅是军队乐舞,甚至还发挥了如今某些国歌的作用。印度的最高统治者戒日王曾当面向留学印度的玄奘法师询问《秦王破阵乐》的情况,可见其影响之大。 有意思的是,作为《七德舞》的词作者,魏征却并不喜欢《七德舞》。据说每次演奏《七德舞》的时候,魏征都是扭着头不看一眼,公开表达厌恶之情,但唐太宗李世民却一点都不生气,这又是怎么回事呢? 首先,魏征公开表达对《七德舞》的厌恶并不是对唐太宗有什么个人成见,而是因为魏征主张大乱之后应该“偃武修文”。而推行“偃武修文”正是唐太宗登基后的基本国策,魏征拥护基本国策当然不会让唐太宗不高兴。 其次,唐太宗之所以会重用魏征这个曾经想要自己性命的敌人,主要原因就是魏征能公开表达自己的反对意见,从而发挥“人镜”的作用,减少决策上的错误。魏征这里公开讨厌《秦王破阵乐》也是符合唐太宗对魏征的要求。 综合来讲,对于魏征公开讨厌《秦王破阵乐》的态度,唐太宗李世民不生气是因为其宽宏的政治胸襟和高远的政治眼光。而不以个人好恶对待臣下也是唐太宗成为“千古帝范”的主要原因。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

三国(220年-280年)是中国历史上位于汉朝之后,晋朝之前的一段历史时期。这一个时期,先后出现了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权。那么下面趣历史小编就为大家带来关于曹操号称“唯才是举”,那为什么麾下很多大将都是本家亲戚的详细介绍,一起来看看吧! 汉末三国是古代人才最为鼎盛的时代之一,尤其是三分天下的曹魏、蜀汉、东吴阵营中有很多至今都知名度极高的历史人物。这种情况与三国“三巨头”不问出身重用人才的方针有直接关系,曹操就公开喊出“唯才是举”的口号。 但奇怪的是,曹操号称不问出身、“唯才是举”,但与蜀汉、东吴相比,曹魏阵营中的宗室重臣是数量最多的,比如曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊等等,《三国志·魏书》中专门有“诸夏侯曹传”,地位甚至在皇子列传之上。 而蜀汉阵营中几乎没有宗室重臣,唯一有影响的是刘备养子刘封。东吴虽然也有几个宗室,但早期影响很小,东吴首任宗室丞相甚至在《三国志》里没有列传。那么号称“唯才是举”曹操麾下很多大将为什么都是本家亲戚呢? 首先,虽然不比白手起家的刘备,但曹操早年的基础也是很差的,既无地盘也无班底,唯一可以依靠的就是他的这些曹姓、夏侯姓的本家亲戚,比如曹操第一支部队就是夏侯惇、夏侯渊、曹仁给拉起来的,地位当然不一样。 其次,曹操虽然不是士族,但也是权宦之后、太尉之子,本家亲戚不仅数量多,而且在当时的受教育水平较高,优秀人才的比例也比较大。与曹操相比,刘备、孙权的家族规模和素质不够,想提拔本家亲戚也没有合适人选。 最后,曹操提出“唯才是举”并不是真的要以才能任官,而是要以此打击士族之前赖以生存的察举制(以“道德”为选拔标准)。但士族是当时天下精英阶层的主导集团,就算是曹操也不得不依靠以荀彧为代表的颍川士族集团。 但因为自己不是士族出身,所以曹操骨子里对士族是不信任的,哪怕是为曹魏建立产生决定性作用的颍川士族集团。于是曹操便将以军权为主的很多重要权力交给曹姓、夏侯姓的本家亲戚,制衡以颍川集团为代表的士族。 综合来讲,曹操重用曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊这些本家亲戚,除了他们资历最高、才堪大用之外,最主要的原因还是为了制约士族势力。而当曹魏宗室重臣无力制约的时候,曹魏江山也就被士族代表司马氏篡夺了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。等唐玄宗即位后便缔造了全盛的开元盛世,使唐朝达到全盛。天宝末年,全国人口达八千万左右。安史之乱后接连出现藩镇割据、宦官专权现象,国力渐衰。下面趣历史小编就为大家带来关于唐太宗刚登基的时候,魏征为什么要在朝堂上“舌战群儒”的详细介绍,一起来看看吧! 众所周知,“贞观之治”是中国古代历史上评价最高的治世。而“贞观之治”能够出现的原因除了“千古帝范”唐太宗之外,还有就是“第一诤臣”魏征了。可以说“贞观之治”是唐太宗与魏征为代表的一批旷世名臣共同开创的。 不过在很多人的印象中,魏征在贞观时期的最大贡献是劝谏。但魏征在“贞观之治”中起的作用要比这个大得多,他实际上是“贞观之治”治国总路线的制定者。而且为了这个,魏征还曾经在朝堂上“舌战群儒”,以一敌多。 在雄才大略与“玄武门之变”的影响下,唐太宗立志要做彪炳史册的好皇帝。但做好皇帝光有志向是不够的,还需要真正的治国措施。因为有隋炀帝的前车之鉴,所以刚刚登基的唐太宗便召集群臣一起商议治国总路线的问题。 在朝堂会议上,群臣分成了两派。一派以宰相封德彝为代表,主张以严刑峻法治国,大兴武力,征讨四方;另一派以魏征为代表,主张以道德教化治国,休养生息,恢复民力。两派观点针锋相对,在朝堂上展开了大辩论。 南北朝后期,关陇贵族集团成为主导天下的政治势力,北周、隋、唐三个朝代的皇帝都是出身于关陇贵族集团。而关陇贵族集团的特点就是崇尚武力,习惯以严刑峻法治国。所以封德彝的主张当时得到了大多数朝臣的支持。 但孤军奋战且官位不高的魏征毫不退缩,与以封德彝为代表的一批朝廷勋贵重臣展开了辩论。而幸运的是,“千古帝范”唐太宗支持了魏征的主张,所以这场围绕贞观时期治国总路线的大辩论以魏征的胜利宣告结束。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

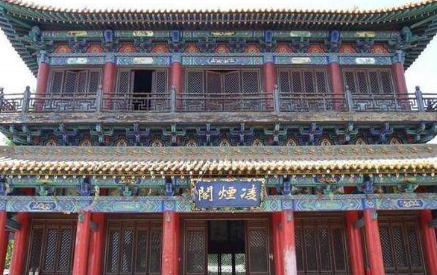

唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。等唐玄宗即位后便缔造了全盛的开元盛世,使唐朝达到全盛。天宝末年,全国人口达八千万左右。安史之乱后接连出现藩镇割据、宦官专权现象,国力渐衰。下面趣历史小编就为大家带来关于在著名的凌烟阁功臣中,为什么没有民间知名度很高的罗成的详细介绍,一起来看看吧! 在中国历史上,唐太宗的“凌烟阁二十四功臣”可以说是最著名的功臣集团,与唐太宗一起享受“千古美誉”。隋末唐初很多民间熟悉东德风云人物都是“凌烟阁功臣”,比如房玄龄、尉迟恭、李靖、程咬金、徐茂公、秦琼等等。 但要说起来在民间知名度很高的隋末唐初人物中,罗成是一个不能不提的名字。在几乎所有与隋末唐初有关的文艺作品和影视戏剧中,罗成都是非常重要的人物。于是有人就要奇怪:“凌烟阁功臣”中为什么没有罗成呢? 首先,隋唐历史上没有罗成这个人,而是小说虚构的人物。罗成这个人物最早出现于明朝万历时期的的小说《大唐秦王词话》中,后来在《隋唐演义》、《说唐全传》等小说中发扬光大,搞得罗成在民间有很高的知名度。 不过有人说“艺术来源生活”,罗成虽然是小说虚构的人物,也应该有历史原型,那这个历史原型是不是“凌烟阁功臣”呢?根据学者考证,罗成确实有历史原型,这个历史原型应该是隋末唐初,李世民麾下的猛将罗士信。 但罗士信也不是“凌烟阁功臣”,这就要说到什么样的功臣能上凌烟阁了。成为凌烟阁功臣的标准主要有: 一,入关定鼎之功(晋阳起兵至李渊称帝时的功劳);二,天下统一之功(为唐朝统一天下立功);三,玄武夺位之功(为李世民夺取皇位立功);四,贞观治国之功(为“贞观之治”立功);五,长期在李世民麾下效力;六,贞观十七年定凌烟阁功臣时的地位影响。 罗士信早年是隋将张须陀部下,后来投降了瓦岗军,没有入关定鼎之功。武德二年(619年),罗士信降唐后没进秦王府,不算长期在李世民麾下效力。武德五年(622年),罗士信在讨伐刘黑闼时被俘身亡,其他功劳自然也没有了。 综合来讲,由于去世的太早,为大唐效力的时间也太短,导致罗士信确实不够成为“凌烟阁功臣”的标准。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐朝(618年—907年),是继隋朝之后的大一统中原王朝,共历二十一帝,享国二百八十九年。等唐玄宗即位后便缔造了全盛的开元盛世,使唐朝达到全盛。天宝末年,全国人口达八千万左右。安史之乱后接连出现藩镇割据、宦官专权现象,国力渐衰。下面趣历史小编就为大家带来关于李建成在“玄武门之变”之前到底有多大的优势的详细介绍,一起来看看吧! “玄武门之变”可以说是唐朝乃至中国古代历史上最有名的政变,“千古帝范”唐太宗既凭此当上了大唐皇帝,也成为他一生都没能真正摆脱的心理阴影。而出于各种原因,后世有不少人对失败者李建成也抱有各种同情之心。 但实际上在“玄武门之变”前,李建成是占据优势的,而李世民发动的政变则是绝地反击。在占据巨大优势的情况下还输掉了身家性命,李建成在某种意义上算是“活该”了。那么李建成在“玄武门之变”之前到底有那些优势呢? 首先,李世民与李建成的“太子之争”在本质上是李世民所代表的功臣集团与李渊所代表的皇权之间的矛盾。于是李建成便利用李渊与李世民的权力矛盾,打击秦王集团是屡屡得手,连房玄龄和杜如晦都被调出了秦王府。 武德九年(626年),李建成计划利用突厥犯边之机将秦王府武将一网打尽。如果计划成功,秦王李世民集团在政治上就被消灭了,这才逼得李世民发动了“玄武门之变”。而在整个“太子之争”中,李建成一直占据政治优势。 其次,“玄武门之变”前,太子李建成拥有长安部分卫戍部队的指挥权,还公开组建了三千长林军,再加上东宫原本的卫队与齐王府军队,李建成阵营的兵力大约在五千人到六千人左右。而李世民在长安的兵力只有八百人。 所以在“玄武门之变”时,包括李世民在内的秦王府几乎所有能拿武器的人都参加了政变,长孙皇后的舅舅高士廉甚至跑到大牢里去发动囚徒参战。如果不是在政变之初就干掉李建成,李世民未必能取得“玄武门之变”的胜利。 综合来讲,在“玄武门之变”前,李建成在政治实力和军事实力都占据了巨大优势,李世民则处在劣势。如果李建成自己不犯各种错误的话,李世民很难获得“太子之争”的胜利,也就没有后来辉煌的“贞观之治”了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

红楼梦中宝钗扑蝶到底是什么真相?你们知道吗,接下来趣历史小编为您讲解 宝钗沉稳、喜怒不形于色,很少看到宝钗特别活泼的时候。可是作者却写了一回宝钗扑蝶。这段文字暗示了什么问题呢? 第一,宝钗天性活泼,是后天变得沉稳,内敛。 薛宝钗跟她的哥哥薛蟠,性格反差特别大。薛蟠性格外向,是风风火火的性子,他说话办事任性而为。薛宝钗性格内敛,是不干己事不开口的保守派。 从宝钗扑蝶可以看出,她和哥哥薛蟠一样,内心是火热的,也有爱玩的天性。她和黛玉说过,她小时候也是个淘气的。 父亲去世后,宝钗的性格变了,她变得谨小慎微,她自己穿上了一层盔甲,谁都看不透她的内心世界。 宝钗扑蝶透露出宝钗天性活泼的冰山一角。是家庭变故导致宝钗性格大变。 第二,宝钗扑蝶,说明薛宝钗自私、冷酷无情。 宝钗扑蝶暴露出宝钗冷酷的本质。蝴蝶是一个生命,本来自由自在地玩耍,宝钗偏偏要捉来玩,蝴蝶被人捉到,岂能活,只有死路一条,可是宝钗却不顾蝴蝶的死活,只顾自己快乐。这说明薛宝钗自私、冷酷无情。 第三,宝钗扑杀蝴蝶,是扑杀宝黛爱情。 薛宝钗看见两只玉色蝴蝶,便拿出扇子来扑蝶。玉色蝴蝶暗示宝玉和黛玉,他们的爱情发展得好好的,突然宝钗出现,要打散他们。 蝴蝶象征着爱情,蝴蝶是苦命鸳鸯的象征。梁山伯与祝英台当年相爱却不能结婚,最后双双化为蝴蝶。 宝玉和黛玉,与梁祝一样,都是志同道合的爱侣。可是薛宝钗却要把他们拆散。 第四,宝钗扑蝶引出滴翠亭偷听,暴露薛宝钗的本质。 宝钗追蝴蝶追到了滴翠亭,突然听到亭子里悄悄的说话声,宝钗就停下了脚步仔细听。原来是一对丫头在说私相授受的事情。 突然一个丫头说应该把窗户打开,这样就不会有人偷听了。宝钗一听,心想奸淫狗盗之徒果然有心机,宝钗怕小红狗急跳墙,自己不好看,赶紧使了一招金蝉脱壳之计,宝钗说黛玉在水边玩水,她一喊就不见了,吓得小红和坠儿不知如何是好。 作为大家闺秀,宝钗偷听是不符合闺阁女儿的教养的;嫁祸林黛玉更不是大家闺秀能做的事情。 偷听,暴露了宝钗在贾府经常这样做,她经常到处留心贾府的风吹草动,否则连宝玉都不认识的小红,她不会一听声音就知道。贾府的所有事情都瞒不过薛宝钗。 嫁祸,说明宝钗的应变能力,真强。不仅保存自己,而且能打击敌人。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

红楼梦中黛玉的奶妈王嬷嬷与王夫人有何联系?今天趣历史小编为大家带来了一篇文章,欢迎阅读哦~ 《红楼梦》有很多看似巧合,都是曹雪芹的有意设计。比方林黛玉的奶娘王嬷嬷,这个等同林黛玉母亲的存在,与贾宝玉的母亲王夫人同姓。曹雪芹如此设计,无疑大有深意。 (第三回)黛玉只带了两个人来:一个是自幼奶娘王嬷嬷,一个是十岁的小丫头,亦是自幼随身的,名唤作雪雁。贾母见雪雁甚小,一团孩气,王嬷嬷又极老,料黛玉皆不遂心省力的,便将自己身边的一个二等丫头,名唤鹦哥者与了黛玉。 林黛玉进京,带着自己的奶娘王嬷嬷和贴身丫头雪雁。贾母眼中王嬷嬷极老,雪雁甚小,都是不堪用,“不遂心省力的”。 林黛玉带过来的两个人证明林家并不富裕。贾敏曾常与林黛玉说外祖家与自家不同。从林黛玉这两个最亲近的人就能看出两家差距巨大。 贾母看不上的奶娘和丫头,一定是林如海能给女儿最好的。如果家里有周瑞家的或者鸳鸯袭人这种能干的,如何轮得到王嬷嬷和雪雁伺候。 有人会说王嬷嬷是奶娘,就因为她是奶娘才更不合理。都知道年轻健康的女子的奶水对婴儿好,怎么可以给林黛玉找一个年纪很大的奶娘? 闲言少叙,王嬷嬷跟着林黛玉进京,是足以信任的妈妈。她在贾敏死后是林黛玉最亲近的家人,一切日常也都由王嬷嬷照管。虽说原文突出紫鹃,实则王嬷嬷在林黛玉房间最关键。 (第五十七回)婆子们因也笑道:“姨太太虽是顽话,却倒也不差呢。到闲了时和老太太一商议,姨太太竟做媒保成这门亲事是千妥万妥的。”薛姨妈道:“我一出这主意,老太太必喜欢的。” 薛姨妈提议要给林黛玉和贾宝玉做媒,“婆子们”积极响应,其中最主要者就是林黛玉的奶娘王嬷嬷吧。 林黛玉日日煎心的心意,也唯有紫鹃和王嬷嬷看的清楚。紫鹃是贾家人尚有话可说,王嬷嬷一介外人确是无缘置喙。 曹雪芹设计王嬷嬷与王夫人一个姓,“一家子”的原因,大体有三个。 一,王嬷嬷与王夫人是贾宝玉的母亲的原因类似。出处都是《僧圆泽传》关于三生石的典故。 苏轼有文记载:唐代和尚圆泽与好友李源同游三峡,当夜圆泽与李源说:我今夜将圆寂,当天所见舟中之王姓妇人便是未来的母亲。你若顾念友情,可于十三年后杭州天竺寺外三生石畔寻我。 “三生石”故事的由来奠定了贾宝玉的母亲必是姓王。而林黛玉前世绛珠仙草,就长在三生石畔,是神瑛侍者灌溉甘露给了她久延岁月修成人形的机会。 所以,林黛玉虽没有王姓母亲,也有王姓乳母,皆因得自神瑛侍者的甘露,就像奶娘的奶水一般。王嬷嬷姓王,也就不奇怪了。 二,不但贾宝玉的母亲姓王,林黛玉的奶娘姓王,薛宝钗的母亲薛姨妈也姓王。林黛玉还要认薛姨妈为母。这一圈兜兜转转,证明宝黛钗三人都是当初三生石畔灌溉的主角。 林黛玉是绛珠仙草,贾宝玉是神瑛侍者,那么薛宝钗呢?显而易见刨除三生石,也只有甘露是薛宝钗。 脂砚斋评钗黛二人“钗黛合一”,二人的金陵十二钗判词与[终身误]曲子都在一处。证明绛珠仙草和甘露合而为绛珠仙子,投胎转世分而为林黛玉、薛宝钗。 宝黛钗三人,都有“母”姓王,这个设计太有意思了。 三,王嬷嬷姓王,突出“亡”的本意。林黛玉的身体有病久治不愈,除却先天体弱外,她靠年老的奶娘喂养,也有一定关系。王嬷嬷极老,本就有不健康的影射。 王嬷嬷姓王,通“亡”,突出林家家破人亡。林黛玉的父母兄弟皆亡,家族传承也亡,她十七岁泪尽而亡。王,亡也。 曹雪芹很多设计都有深意,王嬷嬷堪称林黛玉的前世今生伏笔。 根据原文众多线索,林黛玉并没有死在贾家,而是为了贾宝玉,和贾探春一起效仿潇湘妃子娥皇女英二女同嫁异国,最终客死他乡。 王嬷嬷像黛玉母亲一般,势必不能独善其身,会随着她出嫁。林黛玉死,王嬷嬷要么先行一步,要么只能贾探春为她养老送终,结果不得而知。她能与“女儿”林黛玉一生不离不弃,令人感佩怜惜。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

红楼梦中王熙凤的名声为什么不好?趣历史小编为大家带来相关内容,感兴趣的小伙伴快来看看吧。 提起琏二奶奶,自然是威风显赫一时,当家的排场,做事的狠毒,为人的刻薄,当然,她也是有优点的,能力强,性子强,压了贾琏一头。 (一)凤姐的好时光 凤姐的人生,转折点应该从贾琏偷娶尤二姐来分开,之前,她一直以为,她是个成功的女性,婚姻事业两得意,对于贾琏偷情,其实在她的容忍范围之内,偷情之于偷,就是不能公开,不能放到台面上,那些女人,构不成对凤姐的威胁。 那样的时光,是她的好时光,那时候,长房与王夫人矛盾不激烈,还安于在偏院里打发日子,凤姐的婆媳关系还不紧张,还能八面玲珑的哄贾母开心,做贤良人,照应小叔子小姑子,上下称赞。 春风得意的凤姐,还是有贾母给做生日的顶峰时光,一家子凑钱给她过生日,人人出了一月的工资,打发一个少奶奶的生日,何等的体面。 (二)从凤姐的名声看,她被休的必然 可是那时候,她的名声,其实很不好了。她自己未必不知道,只是不介意,人在盛时,不会考虑这些潜在的危机。 倒是贾琏的小厮兴儿和尤二姐提及凤姐时,倒是把凤姐的真实名声说透了,什么明里一把火,暗里一把刀,什么嘴甜心苦,只知道奉承太太老太太,对下人刻薄。什么大太太嫌了她。 其实,如果这时候凤姐正视到危机,可能她的日后不至于被休,可惜,凤姐没有警惕。 再提到名声,倒是凤姐自己说了。凤姐听了,翻身起来说:“我有三千五万,不是赚的你的。如今里里外外上上下下背着我嚼说我的不少,就差你来说了。这里面有一句,里里外外上上下下背着我嚼说我的不少,可知她自己也知道,她的名声有多差了。 这样的名声,其实已经伏下了被休的结局,因为,只有一件事引发了,贾琏有理由休了这个名声不雅的老婆,又妒忌又贪财,如果扯出了尤二姐的命案,那么,贾琏自然有理由,如果凤姐被休,王家说不出什么。因为凤姐的名声是不好。 凤姐领二姐进府里,提到王夫人心态,正为凤姐名声不雅而忧,忧什么,王夫人当然是怕凤姐的名声太差,如果被休,那么对王家的声名大大的不利,凤姐当时故作贤良演出了一场贤惠戏,主动给贾琏纳妾,才让王夫人安心,可知凤姐的名声,已经让王夫人忧虑。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《三命通会》在我国传统命理学上拥有非常高的地位,其作者为明朝进士万民英。而清朝编修的《四库全书》将他的著作《三命通会》和《星学大成》收录,并给予了高度的评价。那么下面趣历史小编就为大家带来关于卷三·论三奇的详细介绍,一起来看看吧! 《珞录子》曰:“奇为贵也;奇者,异也。”谓物以贵为奇也。乙丙丁出于贵人干德配支之妙,阴贵甲德起子,则乙德在丑,丙德在寅,丁德在卯,三干相连而无间。阴贵甲德起申、乙在未,丙在午,丁在已,三间相连而无间,以其随贵人在天,故曰“天上三奇”,十干惟此为异,余则或间罗网,或间天空,或不重临,又不相联,不可以为奇。《玉霄宝鉴》谓古人以正月为岁之始,日出于乙,故以乙为日奇;老人星见为瑞,见于丁位,故以丁为星奇;月照夜到丙位而天下明,故以丙为月奇。若甲戊庚亦以为天上三奇,以甲戊庚俱临丑未,乃贵人家在斗牛之次,出乎井鬼之舍,先后天起贵而三干适临之,与别干不同,其理亦通。《三车一览》以甲为阳木之魁,戊为阳土之君,庚为阳金之精,地有此三物为奇,谓之地之奇,其说太凿,《太乙经》以辛壬癸为水奇,谓之人间三奇,其说无据,但辛壬癸天干连珠,谓之三台,亦为难得。《紫虚局》又有四奇之说。夫奇,奇数也,四则偶矣,谓之奇,可乎?三奇要顺布,不欲倒乱,如乙丙丁、甲戊庚,天干年月日时顺布为吉。《广录》又以乙人丙月丁时,是乙生丙丁,秀气下降,主平常。若乙时丙日丁年,是秀气上达,反为贵,似又不论顺逆。甲戊庚却以顺者为贵,逆者福慢,乱者不寿,气清则贵,气浊则富。经曰:五行各有奇仪,须分逆顺。若日月倒乱,得顺三奇,亦不谓倒命。有三奇,要得体得地,不欲失时。如乙丙丁夜生,甲戊庚昼生,得体;乙丙丁柱有亥,则三光有所依附,甲戊庚柱有申,则三物有所凭籍;或乙丙丁得丑寅卯未午巳,甲戊庚得丑未金,皆为得地。三奇再遇三合,如乙丙丁得金水局,甲戊庚得水火局。又遇六仪,甲子旬戊,甲戌旬己,甲申旬庚,甲午旬辛,甲辰旬壬,甲寅旬癸,俱吉。《珞录子》云:“重犯奇仪,蕴藉抱出群之器。”《遁甲》曰:“顺布三奇,逆六仪。”如命出甲子、甲申二旬遇甲戊庚,是重犯奇仪也。 凡命遇三奇,主人精神异常,襟怀卓越,好奇尚大,博学多能。带天乙贵者,勋业超群;带天月二德者,凶灾不犯。带六仪者,才智出类。带三合入局者,国家柱石,带官符劫煞者,器识宏远。带空亡生旺者,脱尘离俗,富贵不淫;威武不屈,值元辰、咸池、冲破、天罗地网者,为无用。论三奇,太岁不带而月日时带着,孤独。诗曰:“顺十干神乙丙丁,神童及第播声名;日时禄马公卿煞,换武除文佐圣明。”又曰:“顺十干神甲戊庚,兼得长生丙府名;若然无禄兼无马,只是财中蓄积人。”又曰:“三奇须是重逢贵,方是荣华福寿人;只有空奇无贵地,贫穷下贱被欺凌。”又曰:“乙丙丁、甲戊庚,上局相生生复生,不是蓬莱三岛客,也应金殿玉阶行。”又曰:“欲识岩廊官赫奕,名仙多诞癸壬辛,三奇玉藉传消息,轻薄时师莫与评。”合诸诗观三奇,喜忌见矣。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。