还不知道:孔融长大后的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 在战火纷飞的东汉末年,这要是论既有名又机智的英雄人物,那一定少不了我们的曹操,曹老板。曹老板在文学作品的中的形象,一般都是狡诈滑头、霸气侧漏的,但在真正的历史当中,即使是机智的曹老板,也吃过瘪,也挨过怼。 这个人他不仅怼过曹操,他还怼过何进。他从小就擅长怼人,而且胆子很大从不会害怕会被报复,哪怕是面对董卓这样杀伐果断的军阀,也丝毫不胆怯,想怼就怼。而被他怼过的人多半都拿他没有办法,既不能报复他,也没理由惩罚他,怼还怼不过他,无论是谁只要被他讨厌,那都只有吃瘪的份。 这人到底是谁,能有如此厉害的口才,他又是因为什么,让这些军阀一个个都拿他没有办法,不敢动他,他到底都做过什么呢?他的性格又是怎样的呢?今天我们来聊聊东汉著名文学家、建安七子之一的,孔融。 孔融,字文举,鲁国人,是儒家学派创始人,孔子的后人。孔融是孔子的第二十世孙,孔融的七世祖孔霸,是汉元帝的老师,高祖父孔尚,是钜鹿太守,而他的父亲孔宙,则是太山都尉,孔融的身份虽然不如袁绍家的“四世三公”那么金贵,但是跟普通人比起来,也算得上是地方豪强了。 孔融最有名的故事就莫过于“孔融让梨”了,这几乎是全国小学生都知道的故事。但别看孔融小时候聪慧乖巧,一直备受非议的“父母无恩论”,也是孔融提出来的。 孔融十三岁的时候,孔宙去世了。孔融在父亲的葬礼上悲伤过度,一度难过的需要人来搀扶才能站立,这让当时州里的很多人都觉得孔融是一个非常孝顺的人。 按照当时东汉的做官制度来讲,孝不孝顺,在当时是非常重要的,一个人能不能做官,跟他孝不孝顺也有很大的关系。从汉武帝时期开始,朝廷规定做官的考核制度是由地方官员,在自己的管辖范围之内发现人才,并向中央报告,再由中央决定是否任命此人做官。 当时朝廷的要求是,这个人才必须得是“孝廉”。从字面意思来看,就是既要孝顺,又得是廉士,而且还要具有一定的才华,得是秀才才行。但是到了东汉末年时期,这个制度的弊端就开始显现了,东汉末年开始出现了很多的政治秀、道德秀,都是做出来给别人看的。当然无论孔融的行为是否真实,但是“孝”他是过关的。 但仅仅是这样就能够符合“孝廉”,成为名士吗?当然不够,孔融小时候的事迹还有不少。 在孔融10岁的时候,孔融曾被亲戚带去见当时的司隶校尉李膺,因为这位李膺可是党人人的领袖人物,是声名显赫的大儒,所以名气实在太大,前去登门拜访的人是一波接着一波,李膺都看不过来。由于实在是人数太多,李膺无奈,只好先让有关系的优先面见。 这个时候被拒之门外的孔融一家人,内心里肯定也是很不服气的,小孔融这个时候就对着门卫说:“我们家和你家大人是世交!”之后孔融等人果然进到了李府。见到了李膺之后,李膺就问他:“我从来没听说你啊,咱俩是什么亲戚呀?”孔融这时候丝毫不见胆怯,反而大大方方对李膺讲到:“你的祖先是老子李耳,而我的祖先是孔子,他们还是师徒关系呢,这不算是世交吗?” 其实孔融的祖先是孔子这个靠谱,但是李膺的祖先是不是李耳,那可就是不一定的事了。 李膺见小孔融如此聪慧,反应机敏,而且丝毫不怯场,敢说敢言,所以对小孔融是赞不绝口,表示这孩子长大了之后肯定能够大有作为,能成大器。但是这个时候有一位名叫陈韪的官员,他对孔融的行为非常的不满,并且评价说:小时候聪明,长大了可未必。而小孔融听了他的话也一点没惯着他,直接回怼道:“那想必您小时候,一定非常聪明吧!” 由此看来,小时候的孔融的确聪慧机智,而且胆子也很大,绝对不是一般的老实孩子。 在孔融十六岁的时候,张俭因为得罪了宦官集团,被中常侍侯览视为眼中钉,并下命令要各地官员活捉张俭。而张俭和孔融的哥哥孔褒是好兄弟,所以张俭就想着去找孔褒躲躲,结果当时正好赶上孔褒不在家,所以孔融就接待了他。 因为当时的孔融只有十六岁,所以张俭并不想将自己的问题告诉孔融,只能支支吾吾,说是找他哥哥。但张俭虽然嘴上不肯多说,脸上却是写满了窘迫,聪慧的孔融怎么可能看不出来呢。于是孔融就表示自己也能作为东道主招待他,之后就收留了张俭住下了。但是这个张俭得罪的毕竟是当时如日中天的宦官集团,所以这个事很快就东窗事发了。 此事东窗事发之后,张俭跑了,孔融与哥哥孔褒却被连累入狱,为了替哥哥顶罪,孔融表示藏匿张俭都是自己一人的决定,与哥哥无关。但哥哥孔褒也不能眼看着孔融为了自己入狱,所以也表示张俭找的是自己,弟弟是无辜的。这兄弟俩都想为对方顶罪,这一时间办案的官吏也不知道该怎么办好,于是就去问他们的母亲。但这个时候他们的母亲也表示,儿子出问题都是做家长的责任,所以这个罪过应该在自己。 这一家人都说是自己责任,都愿意为了家人承担罪责,确实是很让人感动,但最后朝廷还是下诏书定了孔褒的罪,孔融无罪释放,并因此小有名声。 孔融进入到官场的第一步,是受到杨赐的赏识,让他任职司徒掾属。孔融当时在暗中调查官僚之中的贪污受贿官员,加以处罚整治。但有意思的是,孔融检举的这些官员之中大多数都是官宦的家族,也就宦官们的亲戚。在东汉末年,朝廷上下没有不怕得罪宦官集团的,所以对于孔融的这个做法,朝中的官员们都很害怕,但是孔融却丝毫不怕,甚至还在揭发这些宦官亲戚的违法事实的时候,丝毫没有客气。 无论是小时候的孔融,还是长大后的孔融,看起来都挺勇的,很敢说,也很敢做,虽然反应很快,脑子也很聪慧,但是孔融似乎从来都是按照自己的想法做事,从不圆滑处事。而他这样的性格也注定要得罪很多人,有些人胆量小,有些人肚量小,但是也有肚量大、权势大的。可丝毫不圆滑的处事方式,能在官场上做的久吗? 光和七年,原本是河南尹的何进,一跃升成了大将军,这个时候杨赐就派孔融拿着名片,代表他们去祝贺何进。孔融都到了何进家大门口了,就因为负责通报的门人动作慢了,迟迟没有进去通报,孔融就生气了。其实这个算是当时的一个不成文额潜规则,一般这种情况下,都是门人在讨要“小费”,只要多少给点钱,人家马上就干活了。 但想孔融这样的刚正不阿的名士,怎么可能会愿意去做这样的事呢,之后孔融一把就把名片给夺了回来,然后直接回去请罪了。这个事让何进觉得自己的面子上有点过不去,何进的手下也认为应该教训教训孔融,于是就想干脆就派人去把孔融给做了。但是这个时候有宾客站出来对何进说:这个孔融可是挺有名气的,将军这个时候如果与他结怨的话,恐怕这天下的名士都不会来投奔将军了,还不如以礼相待,这样还能显示将军的胸怀。 何进虽然以前是个杀猪的,为人鲁莽了一些,但是道理他还是能理解的,之后何进召孔融为大将军掾属,但是孔融这个性格,没干两天就又与人结怨了,这官场上无论宦官,还是外戚,他那个都得罪过,而且还基本上给得罪了个遍,最后孔融算是在东汉朝廷上混不下去了,只好找借口说自己身体不好,回家呆着去了。 虽然孔融的脾气看上去确实是有不小的问题,但是孔融毕竟是东汉末年数一数二的名士,他的名声还是很好的,所以倒是也不愁朝廷会不要他。孔融在家没带多久,就又被朝廷叫了回去,担任司空掾属,过了三天,转职成了虎贲中郎将。 可这个时候在正是东汉官员们最痛苦、最难受的时候,因为西北军阀董卓,进京了。董卓本身就是个粗人,他的做事风格就是他想要、他需要、他能要,他可不管什么应不应该、合不合理。但即使是面对这样一个杀人如麻的野蛮军阀,孔融也没有丝毫收敛,还是该怎么怼就怎么怼。 董卓把持朝政之后,他最想做的第一件事,就是把皇帝给换了。可这换皇帝可是大事啊,一个国家的君主怎么能说换就换呢,于是孔融就与董卓激烈的争执了起来,论辩过程当中丝毫没有顾忌董卓的身份和面子,这让董卓非常生气,并且非常记恨。 但是孔融毕竟是名士,要是就像杀猪一样直接给杀了的话,那以后就更没人支持董卓了,董卓当时刚接管朝政,本来这朝堂上下愿意支持他的人就少,所以董卓不敢轻易杀他。但董卓可以把孔融赶紧调走,调的离自己远远的,再也不用烦自己,为此董卓还特意挑选了一个最不太平,黄巾军最为猖狂的地方,北海国。 孔融作为一为有名之士,怎么能够眼看着贼寇猖獗而没有作为呢?但是北海国这个地方就是连董卓那样的军阀都会感到头疼,孔融作为一个没有一兵一卒的名士,能制服的了黄巾军吗? 孔融到了北海之后,也做了一系列的准备工作,想办法召集人马,想办法劝说百姓和士兵,与周围的郡县通气做准备,大家一起共同对抗黄巾军。之后还设立学校,宣扬儒术,并善待投奔他的百姓,对待所有人都以礼相待,这个时期的孔融可以说是声名大噪,在群众内心的影响力越来越大,江湖人送外号“孔北海”。 可孔融毕竟是一介儒生,他做的这些准备,对于打仗也没太大用处,由此可见孔融在行军打仗方面恐怕是有所欠缺的,更何况他的对手还是让军阀都头疼的黄巾军,所以没过多久,孔融就被管亥带人给包围了。就在这样的紧要关头,孔融选择了向刘备求救。这可乐坏了刘备,刘备惊喜道:“孔北海知天下又刘备耶?”可见刘备当时是多么的小透明,又有多么的想出名。 可为什么孔融选择的是刘备,而不是向曹操、袁绍这样的大军阀呢? 其实原因很简单,当时的曹操和袁绍已经逐渐成为了北方最大的两股势力,所以孔融认为,这俩人早晚是要篡汉的,孔融的官职虽然一直不高,但是他的风骨很高。当时的士族们多多少少都是有一些傲气,因为他的名人傲气,他觉得照顾百姓是应该的,因为他的傲气,他觉得董卓是叛逆的、是天理难容的,而现如今的大军阀曹操和袁绍,与董卓也没有什么区别,所以在孔融眼里,董卓、袁绍、曹操都算是乱臣贼子,是他嗤之以鼻的。孔融的性格,多少有点非黑即白的意思。 孔融的这种思想和他狂妄的性格,势必会得罪很多的将军,这一次黄巾军的危机依靠着刘备化解了,那下一次呢? 没过多久袁绍的儿子袁谭又杀过来了。这次可不会再有刘备的帮助了,孔融只能自己带兵硬上,结果打着打着,孔融这边人越打越少,慢慢的就剩下几百人了。天空中乱箭横飞,打的孔融连还手之力都没有,只能躲在屋子里,躲在桌子底下,干等着失败。最后袁谭霸占了青州,孔融连夜逃跑,连妻儿都没顾得上,全被袁谭给一锅端了。 直到建安元年,汉献帝被曹操迎接到了许都,曹操迎奉天子之后,征召孔融入朝为将作大匠,这孔融才算有了正当去处。 而孔融重新进入到朝堂之后,可以看的出来,孔融的内心是忠于东汉皇室的,心怀天下的心意是好的。比如说他阻止恢复肉刑,维护皇室颜面等等,从这些方面我们不难看出,孔融其实是对于汉室来说是忠臣,而且他也是一个心怀大志的人。所以孔融本人的问题还是脾气很大,但能力没有脾气大,最主要的是他还谁都敢惹。 大家都知道,曹操这个人有点特殊的小癖好,就喜欢妇人。之后曹操进攻邺城,把袁绍家的妇女啥的都给掳走了,而当时袁熙的妻子甄姬,是出了名的美人。曹操攻破了邺城之后,直奔着袁绍家后院就找过去了,但是毕竟是年纪大了,没有年轻人腿脚好,让自己的儿子曹丕给抢先了,等曹操去的时候连美人的手都没拉到,但是这都是小事,毕竟老子也不能跟儿子抢女人不是。 但是后来孔融就知道了这个事,还未此时特意给曹操写信恶心曹操,:“武王伐纣,把妲己赏赐给周公。”孔融这话说得挺隐晦,导致曹操没看明白,为此还特意去问孔融你啥意思,其实孔融就是笑话曹操老抢人家媳妇,结果这次爷俩争一个,爷俩都喜欢别人媳妇。可以说是老阴阳人了。 建安十二年,曹操远征乌桓,孔融又跳出来嘲讽曹操,大将军劳师远征,海内萧条啊,正好趁着这次远征,你顺便问问匈奴人从前为什么不进贡弓箭,还有那些偷了苏武的那些牛羊都怎么回事,一起都讨伐了呗! 曹操当时听他这话都蒙了,这都他妈什么跟什么啊,你咋不让我把秦始皇挖出来也讨伐讨伐呢。孔融的政治头脑到底有多好咱不知道,但是孔融的阴阳功夫绝对是连曹操都不得不服。之后,部分因为常年战乱而引发了饥荒,曹操上表说应该禁酒,这个时候孔融又找不自在,多次写信挑衅曹操,与曹操针锋相对。曹操这个时候也想过这个孔融应该是留不得,但是奈何估计他天下名士的身份,还是对他多有隐忍。 但是孔融自己作死,他不光挑衅曹操,他还大放厥词,说了很多在当时不能被理解和认同的言论。 就比如说著名的“父母无恩论”,要知道我国自古以来都是很注重“孝”的,百善孝为先,而且东汉时期更是以“孝”来评判一个人是否有做官的资格,再这样的社会背景之下,孔融的这一言论,无疑是大逆不道,当然这并不是真正令曹操斩杀他的原因。 孔融真正被处理的原因是怀疑他招兵买马、心怀异志,说白了就是怀疑孔融招兵买马意图谋反。拥兵自重这种事在东汉末年时期并不少见,甚至是习以为常,怎么到了孔融这里就是心怀异志,就是预图不轨了呢?之前曹操忍了那么多年,为什么到这个时候忍不了了,难道只是因为有了合适的罪名? 其实最主要的原因,是因为当下的时机合适。之前孔融没事经常给曹操找茬,没事就出言挑衅,曹操都忍了下来,都是顾忌孔融天下名士的影响力。但是后来曹操已经平定了北方,并且就连袁绍他们家的根都给拔掉了,曹操这个北方霸主已经坐的名副其实,不会再有任何变动了。曹操之前之所以不杀他,不过是为了做出样子,给天下的名士们看,因为刚起家的曹操需要支持,但称霸一方之后,情况就改变了,曹操连为自己奉献了半辈子的荀彧都留不得,又怎么可能会让孔融继续逍遥快活呢。 就这样,建安十三年八月二十九日,朝廷下令将孔融全家处死。这一年,孔融五十六岁。看来多做好事真的是能够为自己抵挡灾祸的,但是如果自己非要作死,那怕是做多少好事,也未必能救得了的。 回顾孔融的一生,我们不难看出,无论是孔融小的时候,还是在他长大做官之后,孔融不是在怼人,就是在怼人的路上,哪怕是因为自己的这张嘴而吃尽苦头,但是孔融也还是不有丝毫改变,反而愈演愈烈。哪怕是在人人惧怕的董卓面前,亦或是在人人都想攀附的曹操身边,孔融都丝毫不给对方面子,而且也从不掩饰自己看不上对方的心思。 孔融从小胆子就大,还爱怼人,但是我们不得不承认,孔融在对待百姓和研究学问方面,是出色的,还是有长处的,但是他的雄心壮志与他的本事似乎不太匹配,他的脾气与他的能耐,恐怕就更不匹配了。 这样一个刚直不阿,却总爱阴阳怼人的孔融,你认为他是一个合格的名士吗? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

惮孔融的才子大名,强忍愤怒,没有立即动手杀他孔融让梨的意思。然而,孔融针对曹操的“挟天子以令诸侯”之为,上奏曹操《宜准古王畿之制》,主张“尊崇天子,扩大君权,削弱诸侯权势”。简直是要曹操还政于汉献帝。曹操对孔融再也忍无可忍。寻其罪状,将其杀害。有人认为是性格原因,导致孔融被杀。孔融是名门之后,疏狂,出言无忌,目空一切。孔融鄙视权贵,与当权人物多次闹翻。早年时候,孔融奉谒拜贺外戚何进荣升大将军,因何进未及时接见,孔融夺回拜谒摔在地上,惹得何进大怒。若不是有人劝阻,孔融早已丧命。后来,孔融又与袁绍结怨,袁绍对他恨之入骨。

孔融小时候聪明好学,才思敏捷,巧言妙答,大家都夸他是奇童。4岁时,他已能背诵许多诗赋,并且懂得礼节,父母亲非常喜爱他。 一日,父亲买了一些梨子,特地拣了一个最大的梨子给孔融,孔融摇摇头,却另拣了一个最小的梨子说:“我年纪最小,应该吃小的梨,你那个梨就给哥哥吧。 ”父亲听后十分惊喜,又问:”那弟弟也比你小啊?”孔融说”弟弟比我小,我也应该让给他。”孔融让梨的故事,很快传遍了曲阜,并且一直流传下来,成了许多父母教育子女的好例子。 孔融小时候,不仅学习勤奋,而且善于思考。父亲外出拜客总是带着他去。 10岁那年,他随父亲来到洛阳。正逢洛阳太守李膺大府内走。这时守门人忙把拉,问道:“你是哪家小孩,到一边玩去!”孔融严肃地回答说:“请你们进去通报,山东孔融来访。”守门人见他一本正经,也不知是什么来头?笑着问:“小公子,可有红贴?”孔融说:“我家和你家主人世代交往,又有师生之谊,无需红贴,只管通报。 ”守门人怕慢待贵客,只好进去通报。这时李膺正和许多文人雅士交谈,听了通报,一时想不起这位孔融和自己家庭是什么关系,只好哈哈:“请进!”小孔融兴冲冲走进大厅,一边向主人问候,一边拱手招呼各位来宾,态度不亢不卑。李膺一边让座,一边打量着这位俊才少年,心里好生奇怪:这小孩从未见过面,而他为何自称通家呢?于是,李膺问道:“小公子,你说我们两家世代交情,我怎么想不起来啊!”孔融微笑着说:“500年前孔子曾经问礼于老子,孔子姓孔,老子姓李,说明孔孔融让梨的意思、李两家500年就有师生之谊。 今你姓李,我姓孔,也是师生关系,我们两家不是累世通家吗!” 孔融语出惊人,在座客人无不暗暗称奇。太守李膺不禁哈哈大笑起来:“小公子真神童也。”唯有太中大夫陈韪不以为然,冷冷地说:“小时候聪明的人,长大后未必有作为。”面对挑战,孔融笑着说:“这样说来,先生小时候一定很聪明。 ”这一巧妙对答,弄得陈韪面红耳赤无言回对,暗暗坐在一旁生气。孔融则目不斜视,装着大人模样,一本正经地喝着茶,引得众人哈哈大笑。 孔融让梨是不是民间传说? 中国千百年来流传的一个道德教育故事,是中国古代东汉末文学家孔融的真实故事,教育人们凡事应该懂得谦让的礼仪。《三字经》中“融四岁,能让梨”即出于此。 不是民间传说,是真实事例。孔融让梨的故事最早应见《世说新语笺疏》:续汉书曰:“孔融,字文举,鲁国人,孔子二十世孙也。高祖父尚,钜鹿太守。父宙,泰山都尉。”融别传曰:融四岁,与兄食梨,辄引小者。人问其故。答曰:“小儿,法当取小者。”《后汉书·孔融传》李贤注“《融家传》曰:‘年四岁时,与诸兄共食梨,融辄引小者。’大人问其故,答曰:‘我小儿,法当取小者。’由是宗族奇之。” 孔融让梨讲的是个怎样的故事? 孔融是东汉文学家,字文举。鲁国(今山东曲阜)人,家学渊源,是孔子的二十世孙。为当时著名的建安七子之首,文才甚丰。孔融是当时比较正直的士族代表人物之一,他刚直耿介,一生傲岸。最终为曹操所忌,枉状构罪,下狱弃市。孔融小时候家里有五个哥哥,一个弟弟。 有一天,家里吃梨。一盘梨子放在大家面前,哥哥让弟弟先拿。你猜,孔融拿了一个什么样的梨?他不挑好的,不拣大的,只拿了一个最小的。爸爸看见了,心里很高兴:别看这孩子才四岁,还真懂事哩。就故意问孔融:“这么多的梨,又让你先拿,你为什么不拿大的,只拿一个最小的呢?孔融回答说:“我年纪小,应该拿个最小的;大的留给哥哥吃。 父亲又问他:“你还有个弟弟哩,弟弟不是比你还要小吗?孔融说:“我比弟弟大,我是哥哥,我应该把大的留给弟弟吃。你看,孔融讲得多好啊。他父亲听了,哈哈大笑:“好孩子,好孩子,真是一个好孩子。语言胎教主要的故事内容是怎样的?孔融四岁,知道让梨。上让哥哥,下让弟弟。 大家都很称赞他。

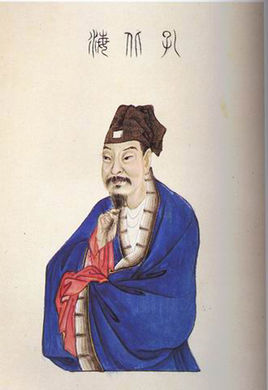

孔融(153年-208年9月26日),字文举。鲁国(今山东曲阜)人。东汉末年文学家,“建安七子”之一,家学渊源,为孔子的二十世孙、太山都尉孔宙之子。孔融少有异才,勤奋好学,与平原陶丘洪、陈留边让并称。汉献帝即位后,任北军中侯、虎贲中郎将、北海相,时称孔北海。在任六年,修城邑,立学校,举贤才,表儒术,后兼领青州刺史。建安元年(196年),袁谭攻北海,孔融与其激战数月,最终败逃山东。不久,被朝廷征为将作大匠,迁少府,又任太中大夫。性好宾客,喜抨议时政,言辞激烈,后因触怒曹操而被杀。孔融能诗善文,曹丕称其文“扬(扬雄)、班(班固)俦也。”散文锋利简洁,代表作是《荐祢衡表》,其六言诗反映了汉末动乱的现实。原有文集已散佚,明人张溥辑有《孔北海集》。(概述内图片来源:) 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4人物评价5亲属成员6史料记载 基本资料1 本名:孔融别称:孔北海、孔少府字号:字文举所处时代:东汉民族族群:汉族出生地:鲁国出生时间:153年去世时间:208年9月26日主要作品:《孔北海集》主要成就:在北海六年,颇有政绩官职:北海国相、少府、太中大夫等地位:建安七子之一典故:孔融让梨 人物生平2 孔融是孔子的第二十世孙。他的七世祖孔霸是汉元帝的老师,官至侍中。父亲孔宙,曾任太山都尉。他少年时便有突出的才能,受到名士李膺的赞许。孔融十三岁时,孔宙去世,孔融悲痛过度,需要人扶才能站起来,州里因而称赞他的孝行。他天性好学,博览群书。名士张俭为中常侍侯览所记恨,密令要州郡捉拿张俭。张俭与孔融兄长孔褒是好友,于是逃到孔褒家中,孔褒却不在。当时孔融年仅十六岁,张俭认为孔融年轻,并没有告诉他自己的处境。孔融看见张俭窘迫的样子,对张俭说:“哥哥虽然在外未归,我难道不能为您的东道主吗?”因此留张俭住在自己家。后来事情泄漏,自国相以下的人,都秘密的压下此事,张俭得以逃脱,孔褒、孔融则被逮捕入狱。但不知他们二人是谁获罪。孔融说:“收容匿藏张俭的是我,有罪归我。”孔褒说:“张俭来找我,不是弟弟的罪过,罪在我,我心甘情愿。”官吏问他们的母亲,母亲说:“年长的人承担家事,罪责在我。”一门都争着赴死,郡县迟疑不能 主要成就3 孔融是东汉末年一代名儒,继蔡邕为文章宗师,亦擅诗歌。魏文帝曹丕十分欣赏孔融文辞,在他死后曾悬赏征募他的文章,把孔融与王粲、陈琳、徐干、阮瑀、应玚、刘桢六位文学家相提并论,列为“建安七子”。说道“孔融体气高妙,有过人者;然不能持论,理不胜辞,至于杂以嘲戏。及其所善,扬(扬雄)、班(班固)俦也。”据《后汉书》载,孔融有诗、颂、碑文、论议、六言、策文、表、檄、教令、书记共二十五篇。但这为数有限的遗文,后世又有所散佚,大多只是片断流传,其中诗歌仅存八首。孔融的文章以议论为主,内容大抵为伸张教化,宣扬仁政,荐贤举能,评论人物,多针对时政直抒己见,颇露锋芒,个性鲜明。在艺术上,文句整饬,辞采典雅富赡,引古论今,比喻精妙,气势充沛。现存作品只有散文和诗,孔融散文的特色是以文笔的犀利诙谐见长。总体来看,他的散文讲究辞藻的华美和字句的对称,具有浓重的骈俪气息,这是孔融有别于同时其他作家的地方。同时人们指出他的 人物评价4 李膺:高明必为伟器。陈登:博闻强记,奇逸卓荦,吾敬孔文举。祢衡:大儿孔文举,小儿杨德祖,余子碌碌,莫足数也。曹操:世人多采其虚名,少於核实,见融浮艳,好作变异,眩其诳诈,不复察其乱俗也。曹丕:今之文人,鲁国孔融文举,广陵陈琳孔璋,山阳王粲仲宣,北海徐干伟长,陈留阮瑀元瑜,东平刘桢公干,斯七子者,于学无所遗,于辞无所假,咸以自骋骥騄于千里,仰齐足而并驰。以此相服,亦良难矣。司马彪:融在北海,自以智能优赡,溢才命世,当时豪俊皆不能及。亦自许大志,且欲举军曜甲,与群贤要功,自於海岱结殖根本,不肯碌碌如平居郡守,事方伯、赴期会而已。然其所任用,好奇取异,皆轻剽之才。至于稽古之士,谬为恭敬,礼之虽备,不与论国事也。高密郑玄,称之郑公,执子孙礼。及高谈教令,盈溢官曹,辞气温雅,可玩而诵。论事考实,难可悉行。但能张磔网罗,其自理甚疏。租赋少稽,一朝杀五部督邮。奸民污吏,猾乱朝市,亦不能治。张璠:融在郡八年 亲属成员5 孔子,孔融的二十世祖。孔霸,孔融的七世祖,为汉元帝之师,官至侍中。孔贤孔宙,字季将,官至泰山都尉。孔彪、孔立(一作孔翊)、孔麟孔融兄弟共有七人:孔褒、孔晨、孔谦、孔昱,其余二人名不详。孔氏,嫁给羊衜另有二子,名不详。 史料记载6 《后汉书·卷七十·郑孔荀列传第六十》《三国志·卷二十二·魏书二十二·桓二陈徐卫卢传第二十二》《东观汉记》、《后汉纪》、《资治通鉴》等都有记载。