在中国历史上,有许多杰出的军事家,他们以卓越的智慧和勇敢的行动,为国家的繁荣和发展做出了巨大贡献。其中,孙膑和孙武是两位备受瞩目的军事家。那么,孙膑和孙武是什么关系?他们之间有联系吗?本文将为您揭开这一谜团。 一、孙膑与孙武的身份及成就 1.孙膑:孙膑,字伯灵,是中国战国时期著名的军事家、谋士,被誉为兵家四圣之一。他的主要成就是在齐国为田忌效力,协助田忌在赛马比赛中运用兵法,取得了胜利。此外,孙膑还是《孙子兵法》的主要作者之一。 2.孙武:孙武,字长卿,是中国春秋时期著名的军事家、战略家,被誉为兵家四圣之首。他的主要成就是创作了《孙子兵法》,这是一部具有世界影响力的兵书,对后世产生了深远的影响。 二、孙膑与孙武的关系及联系 1.家族关系:根据史书记载,孙膑和孙武同属孙氏家族,他们的祖先都是周文王的弟弟太公望(姜子牙)。因此,从家族关系上来说,孙膑和孙武是同宗同族的亲戚。 2.军事思想的联系:虽然孙膑和孙武生活在不同的历史时期,但他们的军事思想有着密切的联系。他们都强调战争的目的性、计划性和灵活性,主张以最小的代价取得最大的战果。此外,他们都认为,战争的胜利取决于充分的准备和正确的战略部署。 3.《孙子兵法》的创作:关于《孙子兵法》的创作,有一种说法认为,孙膑是主要作者之一。虽然这种说法尚无确凿证据,但可以肯定的是,《孙子兵法》在战国时期得到了广泛传播和应用,对后世产生了深远的影响。而孙膑作为《孙子兵法》的主要作者之一,他的军事才能和智慧无疑为这部兵书增色不少。 总结:孙膑和孙武同属孙氏家族,他们的祖先都是周文王的弟弟太公望(姜子牙)。从家族关系上来说,他们是同宗同族的亲戚。在军事思想上,他们都有着密切的联系。虽然孙膑和孙武生活在不同的历史时期,但他们的军事思想都对后世产生了深远的影响。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

孙膑和孙武是两位著名的军事家,他们同为中国春秋战国时期的人物。然而,关于他们之间的关系并没有明确的记载。下面,我们将从史书记载和后世传说两个方面来探讨这个问题。 首先,从史书记载来看,关于孙膑和孙武的关系也没有详细的描述。《史记》中虽然有关于孙武的传记,但并没有提到孙膑。因此,我们无法得知他们之间的具体关系。 其次,从后世传说来看,关于孙膑和孙武的故事也颇具戏剧性。有一种说法是,孙武是孙膑的师兄,两人在齐国时曾一起学习兵法。然而,这种说法缺乏确凿的历史证据支持,也没有被其他历史文献所证实。 综合以上分析,关于孙膑和孙武之间的关系,历史上并没有明确的记载。不过,从史书记载和后世传说来看,这个问题仍然值得我们深入探讨。同时,我们也应该铭记历史,珍惜和平与发展的时代环境,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《东周列国志》是明末小说家冯梦龙著、清代蔡元放改编的长篇历史演义小说,成书于清代乾隆年间。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。 《东周列国志》写的是西周结束(公元前789年)至秦统一六国(公元前221年),包括春秋、战国五百多年间的历史故事,内容相当丰富复杂。小说描写了周幽王凶残无道,周平王东迁,诸侯国争霸,士大夫势力日益壮大,最终形成七雄对峙局面;批判了昏庸愚昧的昏君暴君,揭示了战争给人民带来的深重灾难;歌颂了赏罚分明的王侯和有胆识的将相勇夫。小说的布局谋篇主次分明,错落有致。每一故事既可独立成篇,又可贯穿一体。人物形象栩栩如生,故事描写引人入胜。 第七十五回 孙武子演阵斩美姬 蔡昭侯纳质乞吴师 话说庆忌临死,诫左右勿杀要离,以成其名。左右欲释放要离,要离不肯行,谓左右曰:“吾有三不容于世,虽公子有命,吾敢偷生乎?”众问曰:“何谓三不容于世?”要离曰:“杀吾妻子而求事吾君,非仁也;为新君而杀故君之子,非义也;欲成人之事,而不免于残身灭家,非智也。有此三恶,何面目立于世哉?”言讫,遂投身于江,舟人捞救出水,要离曰:“汝捞我何意?”舟人曰:“君返国,必有爵禄,何不俟之!”要离笑曰:“吾不爱室家性命,况于爵禄?汝等以吾尸归,可取重赏。”于是夺从人佩剑,自断其足,复刎喉而死,史臣有赞云: 古人一死,其轻如羽, 不惟自轻,并轻妻子。 阖门毕命,以殉一人; 一人既死,吾志已伸。 专诸虽死,尚存其胤, 伤哉要离,死无形影! 岂不自爱?遂人之功。 功遂名立,虽死犹荣。 击剑死侠,酿成风俗, 至今吴人,趋义如鹄。 又有诗单道庆忌力敌万人,死于残疾匹夫之手,世人以勇力恃者可戒矣,诗云: 庆忌骁雄天下少,匹夫一臂须臾了。 世人休得逞强梁,牛角伤残鼷鼠饱。 众人收要离肢体,并载庆忌之尸,来投吴王阖闾。阖闾大悦,重赏降卒,收于行伍。以上卿之礼,葬要离于闾门城下,曰:“藉子之勇,为吾守门。”追赠其妻子,与专诸同立庙,岁时祭祀。以公子之礼,葬庆忌于王僚之墓侧,大宴群臣。 伍员泣奏曰:“王之祸患皆除,但臣之仇何日可复?”伯嚭亦垂泪请兵伐楚,阖闾曰:“俟明旦当谋之。” 次早,伍员同伯嚭复见阖闾于宫中,阖闾曰:“寡人欲为二卿出兵,谁人为将?”员、嚭齐声曰:“惟王所用,敢不效命?”阖闾心念:“二子皆楚人,但报己仇,未必为吴尽力。”乃嘿然不言,向南风而啸,顷之复长叹。 伍员已窥其意,复进曰:“王虑楚之兵多将广乎?”阖闾曰:“然。”员曰:“臣举一人,可保必胜。”阖闾欣然问曰:“卿所举何人,其能若何?”员对曰:“姓孙名武,吴人也。”阖闾闻说是吴人,便有喜色。 员复奏曰:“此人精通韬略,有鬼神不测之机,天地包藏之妙,自著《兵法》十三篇,世人莫知其能,隐于罗浮山之东,诚得此人为军师,虽天下莫敌,何论楚哉?”阖闾曰:“卿试为寡人召之。”员对曰:“此人不轻仕进,非寻常之比,必须以礼聘之,方才肯就。” 阖闾从之,乃取黄金十镒、白璧一双,使员驾驷马,往罗浮山取聘孙武,员见武,备道吴王相慕之意,乃相随出山,同见阖闾。阖闾降阶而迎,赐坐问以兵法,孙武将所著十三篇,次第进上,阖闾令伍员从头朗诵一遍,每终一篇,赞不容已。哪十三篇,一曰《始计》篇、二曰《作战》篇、三曰《谋攻》篇、四曰《军形》篇、五曰《兵势》篇、六曰《虚实》篇、七曰《军争》篇、八曰《九变》篇、九曰《行军》篇、十曰《地形》篇、十一曰《就地》篇、十二曰《火攻》篇、十三曰《用间》篇。 阖闾顾伍员曰:“观此《兵法》,真通天彻地之才也,但恨寡人国小兵微,如何而可?”孙武对曰:“臣之《兵法》,不但可施于卒伍,虽妇人女子,奉吾军令,亦可驱而用之!”阖闾鼓掌而笑曰:“先生之言,何迂阔也?天下岂有妇人女子,可使其操戈习战者?”孙武曰:“王如以臣言为迂,请将后宫女侍,与臣试之,令如不行,臣甘欺罔之罪!” 阖闾即召宫女三百,令孙武操演,孙武曰:“得大王宠姬二人,以为队长,然后号令方有所统!”阖闾又宣宠姬二人,名曰右姬、左姬至前,谓武曰:“此寡人所爱,可充队长乎?”孙武曰:“可矣,然军旅之事,先严号令,次行赏罚,虽小试,不可废也,请立一人为执法,二人为军吏,主传谕之事,二人值鼓,力士数人,充为牙将,执斧锧刀戟,列于坛上,以壮军容!” 阖闾许于中军选用,孙武吩咐宫女,分为左右二队,右姬管辖右队,左姬管辖左队,各披挂持兵,示以军法,一不许混乱行伍,二不许言语喧哗,三不许故违约束,明日五鼓,皆集教场听操,王登台而观之。 次日五鼓,宫女二队俱到教场,一个个身披甲胄,头戴兜鍪,右手操剑,左手握盾,二姬顶盔束甲,充做将官,分立两边,伺候孙武升帐,武亲自区画绳墨,布成阵势,使传谕官将黄旗二面,分授二姬,令执之为前导。众女跟随队长之后,五人为伍,十人为总,各要步迹相继,随鼓进退,左右回旋,寸步不乱,传谕已毕,令二队皆伏地听令。少顷,下令曰:“闻鼓声一通,两队齐起;闻鼓声二通,左队右旋,右队左旋;闻鼓声三通,各挺剑为争战之势,听鸣金,然后敛队而退。” 众宫女皆掩口嬉笑,鼓吏禀:“鸣鼓一通。”宫女或起或坐,参差不齐,孙武离席而起曰:“约束不明,申令不信,将之罪也。”使军吏再申前令,鼓吏复鸣鼓,宫女咸起立,倾斜相接,其笑如故,孙武乃揎起双袖,亲操桴以击鼓,又申前令,二姬及宫女无不笑者。孙武大怒,两目忽张,发上冲冠,遽唤:“执法何在?”执法者前跪,孙武曰:“约束不明,申令不信,将之罪也;既已约束再三,而士不用命,士之罪矣。于军法当如何?”执法曰:“当斩!”孙武曰:“士难尽诛,罪在队长。”顾左右:“可将女队长斩讫示众!”左右见孙武发怒之状,不敢违令,便将左右二姬绑缚。 阖闾在望云台上看孙武操演,忽见绑其二姬,急使伯嚭持节驰救之,令曰:“寡人已知将军用兵之能,但此二姬侍寡人巾栉,甚适寡人之意,寡人非此二姬,食不甘味,请将军赦之!”孙武曰:“军中无戏言,臣已受命为将,将在军,虽君命不得受,若徇君命而释有罪,何以服众?”喝令左右:“速斩二姬!”枭其首于军前,于是二队宫女,无不股栗失色,不敢仰视,孙武于队中再取二人,为左右队长,再申令击鼓,一鼓起立,二鼓旋行,三鼓合战,鸣金收军,左右进退,回旋往来,皆中绳墨,毫发不差,自始至终,寂然无声,乃使执法往报吴王曰:“兵已整齐,愿王观之,惟王所用,虽使赴汤蹈火,亦不敢退避矣!”髯翁有诗咏孙武试兵之事云: 强兵争霸业,试武耀军容。 尽出娇娥辈,犹如战斗雄。 戈挥罗袖卷,甲映粉颜红。 掩笑分旗下,含羞立队中。 闻声趋必肃,违令法难通。 已借妖姬首,方知上将风。 驱驰赴汤火,百战保成功。 阖闾痛此二姬,乃厚葬之于横山,立祠祭之,名曰爱姬祠,因思念爱姬,遂有不用孙武之意。伍员进曰:“臣闻,‘兵者,凶器也。’不可虚谈。诛杀不果,军令不行,大王欲征楚而伯天下,思得良将,夫将以果毅为能,非孙武之将,谁能涉淮逾泗,越千里而战者乎,夫美色易得,良将难求,若因二姬而弃一贤将,何异爱莠草而弃嘉禾哉?”阖闾始悟,乃封孙武为上将军,号为军师,责成以伐楚之事。 伍员问孙武曰:“兵从何方而进?”孙武曰:“大凡行兵之法,先除内患,然后方可外征,吾闻王僚之弟掩余在徐,烛庸在钟吾,二人俱怀报怨之心。今日进兵,宜先除二公子,然后南伐。”伍员然之,奏过吴王,王曰:“徐与钟吾皆小国,遣使往索逋臣,彼不敢不从。”乃发二使,一往徐国取掩余,一往钟吾取烛庸,徐子章羽不忍掩余之死,私使人告之,掩余逃去,路逢烛庸亦逃出,遂相与商议,往奔楚国。 楚昭王喜曰:“二公子怨吴必深,宜乘其穷而厚结之。”乃居于舒城,使之练兵以御吴。 阖闾怒二国之违命,令孙武将兵伐徐,灭之,徐子章羽奔楚,遂伐钟吾,执其君以归。复袭破舒城,杀掩余、烛庸。阖闾便欲乘胜入郢,孙武曰:“民劳未可骤用也!”遂班师,于是伍员献谋曰:“凡以寡胜众,以弱胜强者,必先明于劳逸之数。晋悼公三分四军,以敝楚师,卒收萧鱼之绩,惟自逸而以劳予人也。楚执政皆贪庸之辈,莫肯任患,请为三师以扰楚,我出一师,彼必皆出,彼出则我归,彼归则我复出,使彼力疲而卒惰,然后猝然乘之,无不胜矣?”阖闾以为然。 乃三分其军,迭出以扰楚境,楚遣将来救,吴兵即归,楚人苦之。 吴王有爱女名胜玉,因内宴,庖人进蒸鱼,王食其半,而以其余赐女,女怒曰:“王乃以剩鱼辱我,我何用生为?”退而自杀,阖闾悲之,厚为殓具,营葬于国西阊门之外,凿池积土,所凿之处,遂成太湖,今女坟湖是也。又斫文石以为椁,金鼎、玉杯、银尊、珠襦之宝,府库几倾其半,又取,磐郢,名剑,皆以送女,乃舞白鹤于吴市之中,令万民随而观之,因令观者皆入隧门送葬,隧道内设有伏机,男女既入,遂发其机,门闭,实之以土,男女死者万人,阖闾曰:“使吾女得万人为殉,庶不寂寞也!”至今吴俗殡事,丧亭上制有白鹤,乃其遗风,杀生送死,阖闾之无道极矣!史臣有诗云: 三良殉葬共非秦,鹤市何当杀万人? 不待夫差方暴骨,阖闾今日已无民。 话分两头,却说楚昭王卧于宫中,既醒,见枕畔有寒光,视之,得一宝剑。及旦,召相剑者风胡子入宫,以剑示之。风胡子观剑大惊曰:“君王何从得此?”昭王曰:“寡人卧觉,得之于枕畔,不知此剑何名?”风胡子曰:“此名‘湛卢’之剑,乃吴中剑师欧冶子所铸,昔越王铸名剑五口,吴王寿梦闻而求之,越王乃献其三,曰‘鱼肠’,‘磐郢’,‘湛卢’。‘鱼肠’以刺王僚,‘磐郢’以送亡女,惟‘湛卢’之剑在焉。臣闻此剑乃五金之英,太阳之精,出之有神,服之有威,然人君行逆理之事,其剑即出。此剑所在之国,其国祚必绵远昌炽,今吴王弑王僚自立,又坑杀万人,以葬其女,吴人非怨,故‘湛卢’之剑,去无道而就有道也!” 昭王大悦,即佩于身,以为至宝,宣示国人,以为天瑞。 阖闾失剑,使人访求之,有人报:“此剑归于楚国!”阖闾怒曰:“此必楚王赂吾左右而盗吾剑也!”杀左右数十人,遂使孙武、伍员、伯嚭率师伐楚,复遣使征兵于越,越王允常未与楚绝,不肯发兵,孙武等拔楚六潜二邑,因后兵不继,遂班师。 阖闾怒越之不同于伐楚,复谋伐越。孙武谏曰:“今年岁星在越,伐之不利!”阖闾不听,遂伐越,败越兵于槜李,大掠而还。孙武私谓伍员曰:“四十年之后,越强而吴尽矣!”伍员默记其言,此阖闾五年事也。 其明年,楚令尹囊瓦率舟师伐吴,以报潜、六之役,阖闾使孙武、伍员击之,败楚师于巢,获其将芈繁以归。阖闾曰:“不入郢都,虽败楚兵,犹无功也!”员对曰:“臣岂须臾忘郢都哉?顾楚国天下莫强,未可轻敌。囊瓦虽不得民心,而诸侯未恶,闻其索赂无厌,不久诸侯有变,乃可乘矣!”遂使孙武演习水军于江口。 伍员终日使人探听楚事,忽一日,报:“有唐、蔡二国遣使臣通好,已在郊外。”伍员喜曰:“唐、蔡皆楚属国,无故遣使远来,必然与楚有怨,天使吾破楚入郢也!” 原来楚昭王为得了,湛卢,之剑,诸侯毕贺,唐成公与蔡昭侯亦来朝楚。 蔡侯有羊脂白玉佩一双,银貂鼠裘二副,以一裘一佩献于楚昭王,以为贺礼,自己佩服其一,囊瓦见而爱之,使人求之于蔡侯,蔡侯爱此裘佩,不与囊瓦。 唐侯有名马二匹,名曰“肃霜”,“肃霜”乃雁名,其羽如练之白,高首而长颈,马之形色似之,故以为名。后人复加马傍曰骕骦,乃天下希有之马也。唐侯以此马驾车来楚,其行速而稳。囊瓦又爱之,使人求之于唐侯,唐侯亦不与。 二君朝礼既毕,囊瓦即谮于昭王曰:“唐、蔡私通吴国,若放归,必导吴伐楚,不如留之。”乃拘二君于馆驿,各以千人守之,名为护卫,实则监押。其时昭王年幼,国政皆出于囊瓦。 二君一住三年,思归甚切,不得起身。 唐世子不见唐侯归国,使大夫公孙哲至楚省视,知其见拘之故,奏曰:“二马与一国孰重?君何不献马以求归?”唐侯曰:“此马希世之宝,寡人惜之。且不肯献于楚王,况令尹乎?且其人贪而无厌,以威劫寡人,寡人宁死,决不从之!” 公孙哲私谓从者曰:“吾主不忍一马,而久淹于楚,何其重畜而轻国哉?我等不如私盗骕骦,献于令尹,倘得主公归唐,吾辈虽坐盗马之罪,亦何所恨?”从者然之,乃以酒灌醉圉人,私盗二马献于囊瓦曰:“吾主以令尹德尊望重,故令某等献上良马,以备驱驰之用。”囊瓦大喜,受其所献,次日,入告昭王曰:“唐侯地褊兵微,谅不足以成大事,可赦之归国。”昭王遂放唐成公出城,唐侯既归。公孙哲与众从者,皆自系于殿前待罪,唐侯曰:“微诸卿献马于贪夫,寡人不能返国,此寡人之罪,二三子勿怨寡人足矣!”各厚赏之,今德安府随州城北,有骕骦陂,因马过此得名也。唐胡曾先生有诗云: 行行西至一荒陂,因笑唐公不见机。 莫惜骕骦输令尹,汉东宫阙早时归。 又髯仙有诗云: 三年拘系辱难堪,只为名驹未售贪。 不是便宜私窃马,君侯安得离荆南? 蔡侯闻唐侯献马得归,亦解裘佩以献瓦。瓦复告昭王曰:“唐、蔡一体,唐侯既归,蔡不可独留也!”昭王从之。蔡侯出了郢都,怒气填胸,取白璧沈于汉水,誓曰:“寡人若不能伐楚,而再南渡者,有如大川!” 及返国,次日,即以世子元为质于晋,借兵伐楚,晋定公为之诉告于周,周敬王命卿士刘卷,以王师会之,宋、齐、鲁、卫、陈、郑、许、曹、莒、邾、顿、胡、滕、薛、杞、小邾子连蔡,共是十七路诸侯,个个恨囊瓦之贪,皆以兵从。晋士鞅为大将,荀寅副之,诸军毕集于召陵之地。 荀寅自以为蔡兴师,有功于蔡,欲得重货,使人谓蔡侯曰:“闻君有裘佩以遗楚君臣,何独敝邑而无之?吾等千里兴师,专为君侯,不知何以犒师也!” 蔡侯对曰:“孤以楚令尹瓦贪冒不仁,弃而投晋,惟大夫念盟主之义,灭强楚以扶弱小,则荆襄五千里,皆犒师之物也,利孰大焉。”荀寅闻之甚愧。 其时周敬王十四年之春三月,偶然大雨连旬,刘卷患疟,荀寅遂谓士鞅曰:“昔五伯莫盛于齐桓,然驻师召陵,未尝少损于楚,先君文公仅一胜之,其后构兵不已。自交见以后,晋、楚无隙,自我开之不可,况水潦方降,疾疟方兴,恐进未必胜,退为楚乘,不可不虑。”士鞅亦是个贪夫,也思蔡侯酬谢,未遂其欲,托言雨水不利,难以进兵,遂却蔡侯之质,传令班师,各路诸侯见晋不做主,各散回本国。髯仙有诗云: 冠裳济济拥兵车,直捣荆襄力有余。 谁道中原无义士?也同囊瓦索苞苴。 蔡侯见诸军解散,大失所望,归过沈国,怪沈子嘉不从伐楚,使大夫公孙姓袭灭其国,虏其君杀之,以泄其愤。楚囊瓦大怒,兴师伐蔡,围其城,公孙姓进曰:“晋不足恃矣,不如东行求救于吴。子胥、伯嚭诸臣与楚有大仇,必能出力。” 蔡侯从之,即令公孙姓约会唐侯,共投吴国借兵,以其次子公子乾为质。伍员引见阖闾曰:“唐、蔡以伤心之怨,愿为先驱,夫救蔡显名,破楚厚利,王欲入郢,此机不可失也!”阖闾乃受蔡侯之质,许以出兵,先遣公孙姓归报。 阖闾正欲调兵,近臣报道:“今有军师孙武自江口归,有事求见。”阖闾召入,问其来意,孙武曰:“楚所以难攻者,以属国众多,未易直达其境也。今晋侯一呼,而十八国群集,内中陈、许、顿、胡皆素附于楚,亦弃而从晋,人心怨楚,不独唐、蔡,此楚势孤之时矣!”阖闾大悦,使被离、专毅辅太子波居守,拜孙武为大将,伍员、伯嚭副之,亲弟公子夫概为先锋,公子山专督粮饷,悉起吴兵六万,号为十万,从水路渡淮,直抵蔡国。 囊瓦见吴兵势大,解围而走,又恐吴兵追赶,直渡汉水,方才屯扎,连打急报至郢都告急。 再说蔡侯迎接吴王,泣诉楚君臣之恶,未几唐侯亦到,二君愿为左右翼,相从灭楚。 临行,孙武忽传令军士登陆,将战舰尽留于淮水之曲,伍员私问舍舟之故,孙武曰:“舟行水逆而迟。使楚得徐为备,不可破矣。”员服其言。 大军自江北陆路走章山,直趋汉阳。楚军屯于汉水之南,吴兵屯于汉水之北,囊瓦日夜愁吴军济汉,闻其留舟于淮水,心中稍安。楚昭王闻吴兵大举,自召诸臣问计,公子申曰:“子常非大将之才,速令左司马沈尹戍领兵前往,勿使吴人渡汉,彼远来无继,必不能久。”昭王从其言,使沈尹戍率兵一万五千,同令尹协力拒守。 沈尹戍来至汉阳,囊瓦迎入大寨,戍问曰:“吴兵从何而来,如此之速!” 瓦曰:“弃舟于淮汭,从陆路自豫章至此。” 戍连笑数声曰:“人言孙武用兵如神,以此观之,真儿戏耳!” 瓦曰:“何谓也?” 戍曰:“吴人惯习舟楫,利于水战,今乃舍舟从陆,但取便捷,万一失利,更无归路,吾所以笑之。”瓦曰:“彼兵见屯汉北,何计可破?”戍曰:“吾分兵五千与子,子沿汉列营,将船只尽拘集于南岸,再令轻舟旦夕往来于江之上下,使吴军不得掠舟而渡,我率一军从新息抄出淮汭,尽焚其舟,再将汉东隘道用木石磊断,然后令尹引兵渡汉江,攻其大寨,我从后而击之,彼水陆路绝,首尾受敌,吴君臣之命,皆丧于吾手矣。” 囊瓦大喜曰:“司马高见,吾不及也。”于是沈尹戍留大将武城黑统军五千,相助囊瓦,自引一万人望新息进发。不知后来胜败如何?且看下回分解。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

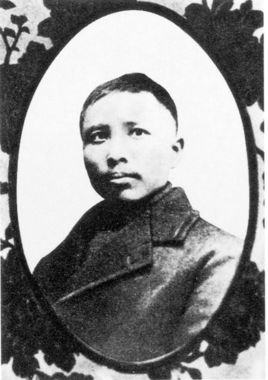

孙武(1879—1939),湖北夏口人,中国近代民主革命志士,辛亥武昌起义领导者之一。1896年考入武昌武备学堂,1900年参加汉口自立军,被推为岳州司令。1904年9月赴日本,入成城学校习陆军。1905年11月归国,加入武昌日知会,并帮助刘静庵创办江汉公学。1907年夏,再往日本,入大森军事讲习所,研究野外战术及新式炸弹;8月与焦达峰等在东京组织共进会,任军务部主任,不久被推为湖北主盟,回鄂策划革命。1909年编会党为五镇,旋赴梧州参加起义,事败退居香港,加入中国同盟会。1911年被武汉共进会、文学社等团体推为主席。武昌起义后,任湖北军政府军务部部长,1912年3月,自行引退。1915年12月,任参政院参政。1922年,鄂督萧耀南委其为汉口地区清查督办。1926年夏,任湖北地区清查督办。北伐军抵武汉后,孙武退居北平。1939年11月10日,孙武病逝于北平。 目录 1基本资料 2生平经历3武昌起义4辛亥元勋 基本资料1 中文名:孙武国籍:中国民族:汉族出生地:湖北夏口出生日期:1879年逝世日期:1939年11月10日职业:革命家毕业院校:湖北武备学堂,日本入成城学校信仰:三民主义主要成就:两度留学日本 创办《雄风报》,组织共进会 参与组织武昌起义 生平经历2 孙武(1879-1939),1879年出生于武汉东西湖。湖北夏口人,中国近代革命家,武昌起义领导人之一。1896年考入武昌武备学堂。毕业后历任湖南新军教练官、岳州威武营管带等职。1900年,唐才常组织自立军,孙武被为推岳州司令。1904年考入日本成城学校。1905年11月,孙武毕业回国,加入武昌日知会,并帮助刘静庵办江汉公学。1908年又考入日本入大森军事讲习所。后与焦达峰等在东京组织共进会,任军务部主任,返回湖北策划革命。梧州起义失败后,逃往香港,并加入中国同盟会。1908年,孙武再度赴日,入大森军事讲习所,研究野外战术及新式炸弹。1907年8月,孙武与焦达峰等在东京组织共进会,任军务部主任。不久,被推为湖北主盟,回鄂策划革命。1909年,共进会编会党为五镇,旋赴梧州参加起义,事败后退居香港,经冯自由介绍加入中国同盟会,并假托孙文之弟的名义开展工作。不久,返汉口创办《雄风报》。孙武主张实行 武昌起义3 孙武是清朝末年革命党在华中一个重要的革命团体共进会的负责人之一。1911年10月9日,武汉的天气已经很凉了。俄租借宝善里14号,一群年轻人正在忙碌着:孙武靠着窗户,仔细地用洗脸盆检验着炸药;丁立中、李作栋在一个圆桌上加盖钞票印章;王伯雨则正在清理文件;邓玉麟出去了,买表没有回来。引起爆炸的那个“冒失鬼”并不是革命党,而是武昌革命党人推举的总理刘公之弟刘同。在这个机关要地,刘同常来常往。那一天,刘同漫不经心,站在旁边看孙武检验炸药。结果,他吸的香烟烟灰,落在了炸药上。顿时,一声巨响。孙武的头部和脸部都受了伤,王伯雨的右眼也被飞溅的炸药灼到。李作栋连忙取下长衫,蒙住孙武的头,与丁立中一起将他扶往同仁医院。危急中,人们准备将文件和名册带走。但钥匙不在,无法打开柜锁。很快,俄国巡捕从四面八方赶来,刘同被抓。刘同被捕后,供出了他所知道的各革命机关的地址。随后,湖北地区三位革命党领袖刘复基、彭楚藩、杨洪 辛亥元勋4 孙武一贯认为武昌首义之功在于共进会,他自湖北军政府成立之初便以“功臣”自居,与黎元洪勾结,打击排斥异己。南北议和期间,孙武赴南京,希望谋得临时政府陆军次长一职,为黄兴所拒。忿忿之下,竟脱离同盟会,自立“民社”,拥护黎元洪、袁世凯。他的这种做法引起了湖北革命党人的不满,1912年2月27日,湖北发生“二次革命”,以打击孙武为主要目标,孙武被迫辞职。 1915年,袁世凯称帝野心显露,孙武公然拥护。袁世凯死后,军阀混战,时局动荡。孙武长期隐居,偶有几次出任地亩督办、官矿督办等职,之外再不过问政治。1939年12月10日,孙武在北京拈花寺逝世。