你好,我来回答这个问题家春秋电视剧: 海岩,久违了。 海岩 在一段时间里,海岩是影视圈不可忽视的一个名字。以他个人命名又极具品牌效应的剧中“海岩剧”则是那个时代收视的保证。 1987年,《便衣警察》上映。这是第一部被搬上荧屏的海岩作品。当年的电视剧市场,多是《红楼梦》、《家春秋》、《袁崇焕》这类或名著改编、或历史人物的题材,《便衣警察》这样现实主义作品甫一播出,就人人争睹,反响十分强烈。不仅荣获第八届全国优秀电视剧“飞天奖”三等奖、第六届大众电视金鹰奖、公安部首届金盾影视奖。两名主演胡亚捷获得第二届电视十佳演员,宋春丽也凭该剧获得“飞天奖”优秀女配角奖。 电视剧《便衣警察》 通过描写一个蒙受冤屈却坚持信念的警察形象,将曲折的历史内容引入公安题材,写出了个人命运在时代变迁中的颠沛,更有名的则是刘欢演唱的主题曲《少年壮志不言愁》,古朴豪迈、深沉浑厚。 那时候的《便衣警察》,因为剧中特殊的历史背景以及感情线并非剧情的主要推动因素,所以可以说还没有完全显现出后来“海岩剧”的言情路线,但海岩剧“警匪+言情”的基本配备就此奠定。 1997年-2003年,《一场风花雪月的事》、《永不瞑目》、《玉观音》和《拿什么拯救你,我的爱人》接连上映,不仅捧红了徐静蕾、陆毅、袁立、孙红雷、孙俪、佟大为和刘烨一众主演,也为海岩剧照亮了金字招牌。海岩剧点石成金的造星能力和高收视、高关注的巨大效益表现无疑。 海岩作品 这是海岩剧最风光的时刻,这同样也是豆瓣上最多人评价的海岩剧。 他的主人公,特别是男主角,总在英俊外表下潜藏着一颗温柔的心,他们游走于正义和邪恶间的勇气和坦然,以及始终胸怀正义的坦荡胸襟,让人不舍同情也惋惜遗憾。 他们是有血有肉、敢爱敢恨的热血男儿,他们更有着一颗不染尘土的心灵,为了正义、爱情,为了心中的那份坚持和依恋,他们甚至可以牺牲自我。 身在井隅,心向璀璨。这种人性的美好,是“海岩剧”的灵魂。 除了《拿什么拯救你,我的爱人》外,至此的其余四部“海岩剧”,主角都有警察背景。这当然因为海岩本人就有警察的工作经历,也因为作为警察的主人公,更容易受到善恶的抉择,虽然他们最终还是回归真善美,但人物在自我人性的戏剧演变,本就是“海岩剧”最乐于展示的部分。 转折点来自于2004年,“涉案剧不得上黄金档”的铁令,终止了“海岩剧”无往不胜的步伐。 之后,虽然还有《五星大饭店》、《阳光像花儿一样绽放》、《平淡生活》、《金耳环》、《舞者》等剧上映,但整个电视剧市场已经有了翻天覆地的变化。同时那几年《亮剑》、《暗算》、《双面胶》、《潜伏》等剧的热播,带动了抗战剧、谍战剧、都市生活剧的热潮,大量的类似题材开始蜂拥而来;再后来则是《甄嬛传》带来的宫廷热、《花千骨》、《三生三世十里桃花》带来的仙侠热。 海岩的时代过去了。 类型剧越来越成熟、观众层级越来越明晰的当下,“海岩剧”无论从题材到受众,都不再是主流。 那波曾随着海岩剧剧情起伏和人物情感走向唏嘘的观众,早不是收视率或者说点击率的主要贡献者了,现在的收视和点击量主力、看剧的诉求也早已改变。15年前屡试不爽的套路行不通了。 而另一个方面,那一套难道没有该检讨的地方吗?赵宝刚说“《永不瞑目》有点伪浪漫”,观,学生不像学生”。“海岩剧”精准地把握了观众的情感需求和浪漫遐想,现实固然残酷,爱情永远绝美。这种另一种的琼瑶风格。它迎合了当时社会的普遍心理和大众审美,取得过成功。但也在对成功的巩固和复制中,忽视了对既定故事模式的突破,造成了内容雷同、人物单薄、故事真空等现象。 电视剧市场的成熟,催生了“海岩剧”的诞生;但也是这种成熟,注定了海岩模式的必然终结。 巴金三部曲家春秋讲的是什么? 1、激流三部曲的第一部:《家》,是作者的代表作,在我国现代文学史上占有极其重要的地位。1933年5月,首次于上海开明书店出版。《家》中描写了高氏三兄弟的恋爱故事,其中高觉慧与婢女鸣凤构成了第一个悲剧事件;高觉新与钱梅芬及瑞珏构成了另两个悲剧事件。 2、激流三部曲第二部《春》,1938年3月上海开明书店初版。主要情节是,高克明要把女儿淑英嫁给轻浮浪荡的陈公子,周伯涛要把女儿蕙嫁给品行恶劣的郑某。 尽管她们都对自己的婚事不满,但生性懦弱的蕙逆来顺受,对她充满同情爱慕的觉新又不敢帮她摆脱困境,她只得按照父命出嫁,最后含恨死去。 3、激流三部曲第三部《秋》,上海开明书店1940年7月初版。作品《秋》的从封建家族后继人的堕落上以及从封建观念受毒最深的懦弱者的反抗上,描写了封建大家庭高家的最后衰败。 主要情节是:经过一系列事变之后,克明和觉新虽然还想维持高家的门面,但它已经到了千疮百孔、无法挽救的地步。克明的儿子不争气,克安、克定公开纳妾宿娼,克定的女儿淑贞不堪父母逼迫而自杀。 由《家》、《春》、《秋》三部长篇组成的《激流三部曲》,是成就最高、影响最大的一部巨制。其中,第一部《家》不仅是巴金文学道路上树起的第一块丰碑,也堪称中国现代文学史上最优秀的现实主义杰作之一。 《激流三部曲》是巴金呼吁自由、民主、尊重人格、人性解放的最鲜明的一面旗帜。在中国现代文学史上占据着重要的地位和起着巨大的作用。 《激流三部曲》不仅展现了封建家庭内部的罪恶和腐败、倾轧和迫害,还着力表现了青年一代在“五四”新思潮影响下的觉醒和对封建势力的不妥协斗争,满怀激情地歌颂了他们叛逆封建家庭、封建制度的革命行动。

现代著名作家巴金的长篇小说《家》、《春》、《秋》,半个世纪以来深为广大人民所喜爱,并被译成多种文字,誉满天下巴金的激流三部曲。 作品通过高公馆一家的盛衰,使读者看到了旧中国的没落与腐朽,深刻地揭露了封建家庭旧礼教的残酷,描写了在黑暗势力压迫下的年青人的不同命运:有的苦闷、彷徨,有的作了牺牲品,有的奋起反抗去追求光明。 《家》,以自己的生活经历,生活背景,作为写作的素材景,而且带有鲜明的时代特征。用自己笔下的小事反映出时代大势,这种框架的设置非常大气。 框架结构更加完善,时代气息更浓。尤其把时代变革中,不同人物的不同的心理不同的状态和人物之间的矛盾展示的淋漓尽致。小说取名为《家》特别经典,写的就是家事小事,反衬出大环境就是国事,以小见大。 《春》,只写了一些生活中的小事,闺阁内的小事。如果说,记忆深刻的话,那应该是慧的死亡和淑英的出走。怀春少女的憧憬和怦然心动,当然这个“春”不是“春心”,是对“春天”的向往,对社会变革的“春天”到来的一种期盼。一语双关,意义深刻。 《秋》描写的是大家庭的破败,众多人的衰落故事,更加悲情,没有生机。一片萧瑟,处处悲凉,也许这正是秋天吧,但秋天也是收获的季节,前期的耕耘,后期的收获。 大哥觉新的醒悟、淑华开始读书、觉慧淑英参加革命、觉民和琴订婚,总之愿意尝试新思想走向新时代的两家人,越来越有奔头,这就是秋的收获。 扩展资料 不仅展现了封建家庭内部的罪恶和腐败、倾轧和迫害,还着力表现了青年一代在“五四”新思潮影响下的觉醒和对封建势力的不妥协斗争,满怀激情地歌颂了他们叛逆封建家庭、封建制度的革命行动。 《激流三部曲》是20世纪20年代初中国社会变动的一份珍贵的艺术记录。作为向封建势力讨还血债的檄文和鼓舞青年掌握自己命运的号角,它对于三、四十年代许多知识青年冲出旧家庭的藩篱,走向革命,起到启蒙的作用。 直到今天,它仍激动着许多中国的和外国的青年的心。凝聚着巴金的经历和感情的《激流三部曲》,是巴金在坚实的生活基础上进行艺术创造的结果。 题材的熟悉,感受的深切,爱憎的鲜明,为巴金得心应手地发挥自己卓越的艺术才能,提供了广阔的天地。 在三部曲中,真挚浓烈的爱憎感情,随着流畅而充满抒情气质的文字跳荡,以生活中熟悉的人物作根据塑造的那些艺术典型,鲜明生动,对客观现实的细致描绘,构成一幅幅真实感人的生活画面。这部巨著的成就,标志着巴金现实主义创作的新高度。 雾雨电是巴金的什么三部曲? 巴金先生的”爱情三部曲“《雾雨电》是今年“回归作品”看完的第二部小说,其实也可以把它分为三部小说《雾》《雨》《电》,每部貌似分离,实则紧紧相依,内容更是层层递进。探索了上个世纪二三十年代,在特殊的时代背景下,一群知识青年追求理想和爱情的故事。 在巴金先生的作品中,最具代表性的还是作为”激流三部曲“的《家》《春》《秋》,以致于在网上能看到的关于”爱情三部曲“的交流不多,那就只好自言自语,自说自话了。 《雾》是三部里面最简短的,大约一两小时就能看完,看完之后只能哀叹可惜啊,甚至有一种”恨铁不成钢“的感觉。 怎么说呢,可能是这里面塑造的人物形象太鲜明了吧。这部的主角是周如水,虽然他的名字有可能寓意着”心如止水“,但看完还能保持”心如止水“的我算是佩服他。 从日本留学归来的周如水,在旅馆遇见了从前喜欢的姑娘张若兰,双方是互有好感,路人都觉得配一脸的cp,但这位海龟却并没有勇气表白。因为他在家乡有个父母包办婚姻下的妻子,而他又没有勇气对父母说”不”。 他的两个好友来看望他,一个是过着苦行僧式生活,随时准备为革命事业牺牲的陈真,另一个是有着幸福生活的吴仁民,两个人都劝他跟随自己的的内心,和张若兰在一起,向父母表达出自己真实的想法。但周如水显然是没有这样的勇气的,陈真看了恼火,向张若兰说明了一切,希望她能主动表白帮他摆脱家庭束缚。 此时父亲寄信来,说母亲生病想见他,还让他回去当官,而张若兰也说出了埋藏在内心的想法,但我们的主人公,既没有勇气接受张若兰的爱情,也没有勇气回家。 一年后,他才得知家中的妻子已于两年前已经病逝,而张若兰也已远嫁。 所以说这两条路,他一条也没选择。如果他选择和张若兰在一起,他会觉得对不起父母,对不起另一个可怜的女人,如果他选择回到老家接受父母的安排,他又会觉得对不起自己的心,又不可以两种都选,所以他做了最坏的的决定,两个都没有选。 从表面上看,他是懦弱,软弱,胆小,无能,这懦弱里,有他对张若兰的爱意,有他对父母的牵挂,也有对家中妻子的愧疚。 而他真正的懦弱,则是总拿良心当挡箭牌,其实这良心,说出来是很没有用的,因为两条路不论他怎么选择,都是对不起“良心”,与其说是害怕良心,他其实更怕的是“社会上一般人的毁誉”,(第四章),他怕别人的谴责,他怕别人的道德绑架,因为“道德上破了产,就会成为会社会唾弃的人”(第三章)。 困住他的不是这两种选择,而是拿良心当挡箭牌的“道德伦理”,正是所谓的“良心”制约了他,可他做出这种看起来很有“良心”的选择后,别人会觉得他很有“良心”吗?一直到母亲病逝,他也没有下定决心要不要回去,他的船票买了又退退了又买,实在替他着急。 在这漫天迷雾的十字路口中,他不知所措的踌躇着,雾散了,一切都结束了。我们呢,做出了什么样的选择? 在上一部《雾》里出现的三个青年,周如水、吴仁民、陈真,在这一部继续出现,只不过三个人的命运各不相同。 在这里开头没多久,上一部里已经患病的陈真就死了,一心想为革命事业付出生命的陈真,却被疾驰而过的车夺去了生命,撞死了。车夫还说“不要紧,只不过是碾死了一只狗罢了”(第一章),多荒谬,巴金在序章里说的,朋友写信给他讲“阴郁气太重”,就是指这事儿,陈真的牺牲虽然匆忙,但对后面的人却有很大的影响。 上一部作为主角的周如水,这里虽是配角,但在这里,继续延续了他犹豫不决的性格。上一部里他失去了张若兰,这一部里他喜欢上李佩珠,却依然没表明自己的心意。 好友吴仁民给了他三条路选择,一是去问李佩珠爱不爱他,二是去跳黄浦江一了百了,三是回到另一个地方结婚工作。当他得知李佩珠要投身革命拒绝爱情的时候,周如水去投了黄浦江,他依旧选择了逃避。 而作为这部主角的吴仁民,在这不安的时代,找到了自己的爱情,却又眼睁睁失去,和他相关的两名女性,都离他而去了,爱情的抽离,像雨水一样啪啪拍在脸上,又冷又疼。虽然吴仁民是这部小说的主角,但和他相关的两位女性其实更是。 吴仁民不像周如水那样懦弱,他有了熊智君这样的红颜知己。对于智君来说,仁民是光明般的存在,因为他曾帮助过她,指导过她,带她走出了灰暗,所以智君感激他,愿意为他付出一切,最后,她也是这么做的,为了保住吴仁民的平安,她嫁给了不爱的人。 有人说这里的感激超过爱,但我不这么觉得,可能刚开始的确是感激,但走到后来,是真正的爱情,以至于她不惜牺牲自己。 这种牺牲精神让智君显得很伟大,特别是最后那段“我希望你在事业上努力,从那里你可以得到更大的安慰,这种安慰才是真正的安慰,我祝福你,我到死都会记着你”(第十六章)”,这是真正爱到了深处。 而和吴仁民相关的另一位女性,则更凄惨,在她离世之前,她没有爱情,也没有其他。在第一部里她是玉雯,在这里她是嫁给军官得不到幸福的张太太。 当她发现好友智君的未婚夫是从前自己抛弃了的吴仁民时,她想和仁民重归于好,甚至不要求名分,还好这里的吴仁民不是周如水,他毫不犹豫的拒绝了她,因为他现在爱的是智君,他对玉雯说“我的爱情从来是忠诚的”(十一章)。 玉雯在最后一封信里写“从此谁也不配来占有我了”(十五章),那么震撼骄傲又可怜,她离开这个世界的时候没有得到爱,但她曾经有过。因为在第一部里,吴仁民爱过她,但也只是“爱过”,他爱的是曾经那个充满热情的革命家“苏菲亚”,而不是现在的张太太,虽然是同一个人,但从前和现在已经不是同一个人同一段时光了。 真的像闪电一样,这部出现了很多人,也闪电般消失了许多人,如果说前面两部讲的是显性的爱情和隐性的理想,这部则完全相反,应该是显性的理想和隐性的爱情,这里有一群青年在为革命奔波,爱情只是他们的冰山一角。 但青年们的革命理想,却在这里遭到了沉重的打击。 敏、慧、贤、影、佩珠、德华、雄、吴仁民等,他们都是热血的革命青年,在他们身上,能看到青年誓死捍卫理想的精神和热血,他们希望社会能有巨大的变化,他们希望有一把熊熊的烈火,能把腐朽的社会制度烧光燃尽。 但同样,这把热情的火,也能把青年的理想烧的灰飞烟灭。不断有成员被暗杀逮捕,这道惨烈的电,让一条条鲜活的生命,像闪电一样光芒乍现后永远消失。这里的青年热血,但大多数青年都沦为热血的奴隶。 而在这热血下隐藏的爱情,更是难能可贵。 上一部还是“资产阶级小女性”的李佩珠,现在已经是经验丰富的老革命了,上一部还在爱情伤痛中的男人- -吴仁民也成熟了不少,他长胖了,变黑了,成熟了,他否定那个责怪爱情的自己,或许他也认识到,那是他的懦弱。所以他们之间产生了爱情,就很完美了。 但其实,他们的爱情没有那么完美,这部里面的大多数人都是有革命信仰的,这种爱情模式,看起来更像是固定的战友模式,因为只有这样,革命和爱情才不会发生冲突,既能促进革命,又能拥有爱情。这种两全其美看起来很好,却让人感到单调、僵硬。 当然这部里还有几段不完美的爱情,其中的明一直为了革命,不敢涉足爱情一步,他和德华彼此爱慕,他却只能“用工作折磨自己,用忧郁摧残自己,为的是要消灭那爱的痕迹”。 他临死前问吴仁民,他们这样的革命者有没有爱的权利,吴仁民痛苦地回答,“为什么你要疑惑呢?个人的幸福并不一定是跟集体的幸福冲突的。爱并不是犯罪。”这或许是对明的安慰,更像是对自己的安慰。 从《雾》到《雨》再到《电》,抽丝剥茧一层层体现了人物性格,犹豫懦弱的周如水,热情急躁的吴仁民,热情有理想的佩珠,无一不是鲜明的代表。 而且这三部小说的取名也很有意思: 迷雾中的探索,爱情萌芽又消失- -《雾》; 大雨中的挣扎,雨过天晴的觉醒- – 《雨》; 闪电般的热情,却又转瞬即逝- -《电》。 巴金像一个虔诚的记录者,记录着那个时代青年的热情,批评家刘西渭写道,“热情是巴金的风格”,其实这也是他自己的热情,不论是爱情还是理想,谁没有热血沸腾过呢?

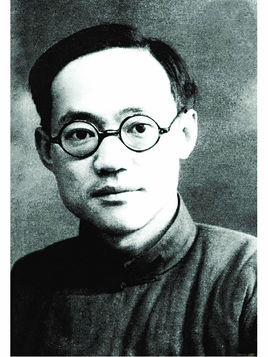

他的主要作品包括长篇小说爱情三部曲《雾》、《雨》、《电》,激流三部曲《家》、《春》、《秋》,抗战三部曲《火》以及小说《寒夜》、《憩园》,散文《随想录》等。译作有长篇小说《父与子》、《处女地》。 《巴金代表作(上下)》主要内容包括巴金爱情三部曲:《家》、《寒夜》、散文。《寒夜》是巴金的最后一部长篇小说。书中写了一个小公务员的生死离别、家破人亡的悲剧,并通过他揭示了旧中国正直善良的知识分子的坎坷命运。 巴金(1904—2005),原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。他从小生活在一个官僚地主家庭,目睹了种种丑恶的社会现象。“五四”运动使他打开眼界,树立起反对封建制度,追求新的社会理想的信念。1927年赴法国学习,第二年写成第一部长篇小说《灭亡》。

巴金(1904年11月25日—2005年10月17日),男,汉族,四川成都人,祖籍浙江嘉兴。巴金原名李尧棠,另有笔名佩竿、极乐、黑浪、春风等,字芾甘,中国作家、翻译家、社会活动家、无党派爱国民主人士。巴金1904年11月生在四川成都一个封建官僚家庭里,五四运动后,巴金深受新潮思想的影响,并在这种思想的影响下开始了他个人的反封建斗争。1923年巴金离家赴上海、南京等地求学,从此开始了他长达半个世纪的文学创作生涯。巴金在文革后撰写的《随想录》,内容朴实、感情真挚,充满着作者的忏悔和自省,巴金因此被誉为“二十世纪中国文学的良心”。 目录 1基本资料 2人物生平3社会评价4人物影响 基本资料1 中文名:李尧棠国籍:中国民族:汉族出生地:四川成都出生日期:1904年11月25日逝世日期:2005年10月17日职业:作家、翻译家、社会活动家毕业院校:南京东南大学附中代表作品:《家》、《寒夜》、《随想录》字:芾甘笔名:鸣希、Bakin、马拉、吞风等 人物生平2 1904年11月25日,出生于四川成都。1920年,考入成都外语专门学校。读书期间,在“五四’新潮思想影响下,加入进步青年组织“均社”。1923年,离成都去上海、南京求学。1925年,8月,毕业于南京东南大学附中,准备报考北京大学,因病于上海休养。9月,参加发起无政府主义组织上海民众社并出版《民众》半月刊。本时期翻译克鲁泡特金的一些著作。1927年1月,赴法国巴黎求学。在法期间,一方面大量阅读西方哲学和文学作品;另一方面,时时关心着中国,开始写作《灭亡》。1928年12月,回上海。从事文学编辑与创作。1933年,任《文学季刊》编委1934年,赴日本旅行。1935年,8月,从日本回国。主持上海文化生活出版社编务,主编《文化生活丛刊》、《文学丛刊》、《文学生活小丛刊》等。1937年,抗战全面爆发任《救亡日报》编委,与茅盾共同主编《呐喊》(后改名《烽火》)杂志。1938年,2月,写完《春》。3月, 社会评价3 冰心:“一位最可爱可佩的作家”“为什么我把可爱放在可佩的前头?因为我爱他就像爱我自己的亲弟弟们一样……他的可佩之处,就是他为人的‘真诚’……文藻和我又都认为他最可佩之处,就是他对恋爱和婚姻的态度上的严肃和专一……总之,他是一个爱人类,爱国家,爱人民,一生追求光明的人,不是为写作而写作的作家……”萧乾:“巴金的伟大,在于敢否定自己。”鲁迅:“巴金是一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家。”沈从文:“一件是太偏爱读法国革命史,一件是你太容易受身边一点现象耗费感情。前者增加你的迷信,后者增加你的痛苦……你感情太热,理性与感情对立时,却被感情常常占了胜利……”曹禺:“我怀念北平的三道门,你住的简陋的房子。那时,我仅仅是一个不知天高地厚的无名大学生,是你在那里读了《雷雨》的稿件,放在抽屉里近一年的稿子,是你看见这个青年还有可为,促使发表了这个剧本。你把我介绍进了文艺界,以后每部稿子 人物影响4 半个世纪以来,巴金以自己的言论和艺术创作热情地参与中国现代文化建设。主要表现在:在“文学的目的就是为了使人变得更好”的思想指导下,创作了一系列具有叛逆性格和奴性人格的艺术典型以“立人”,从“说真话”到“写真实”以一贯之于他的全部人生经历和创作活动中,他多次强调“我说我写作如同在生活,又说作品的最高境界是写作同生活的一致,是作家同人的一致,主要的意思是不说谎。”同时巴金还贡献了以“两个一致”的典型化方法和“比较象活人”的性格真实的现实主义美学理论;追求真实,在《随想录》中一遍遍地虔诚而痛苦地忏悔,剖析自己的灵魂,猛烈地批判封建伦理道德、深挖国人灵魂中的奴性,以人格的魅力参与现代伦理文化的建设。他所提供的带有强烈主观性、抒情性的中、长篇小说,与茅盾、老舍的客观性、写实性的中、长篇小说一起,构成了现代文学第二个十年中、长篇小说的艺术高峰,而巴金小说所创造的“青年世界”是30年代艺术画廊中最具有吸引