这句话出自《论语》中的《里仁》这一篇,意思是孔子说:“父母在世,不出远门。如果要出远门,必须要有一定的去处”。方:在这里是指方向、地方、处所。这句话要辩证地理表明孔子既强调子女应奉养并孝顺父母(远游就做不到孝顺父母),但也不反对人有了正当明确的目标时外出奋斗。在这里,孔子所着重的,是子女对父母的责任:不远游的前提是“父母在”。对孔子而言,父母健在时,子女的义务,便是在家陪伴父母,与父母共同生活。这里的在家或不远游有多重意义:或是以农耕赡养父母,或是避免父母因子女远游而担心等。如果子女出远门,那么父母的牵挂之情势必更甚,所以孔子特别强调“游必有方”,其重点是对父母尽责。

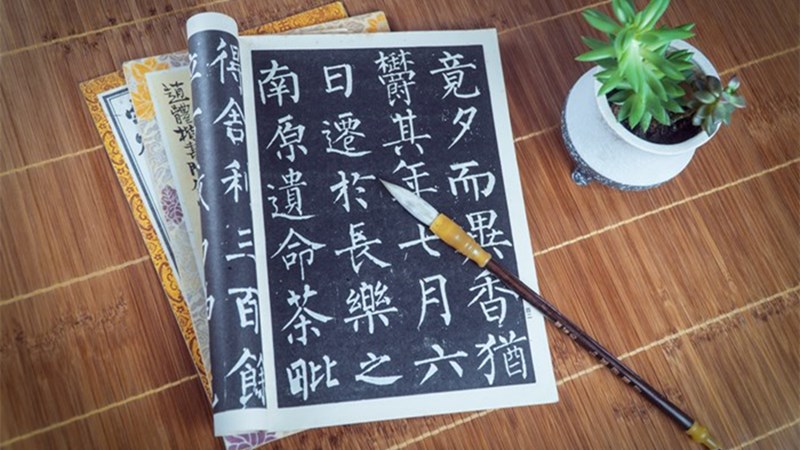

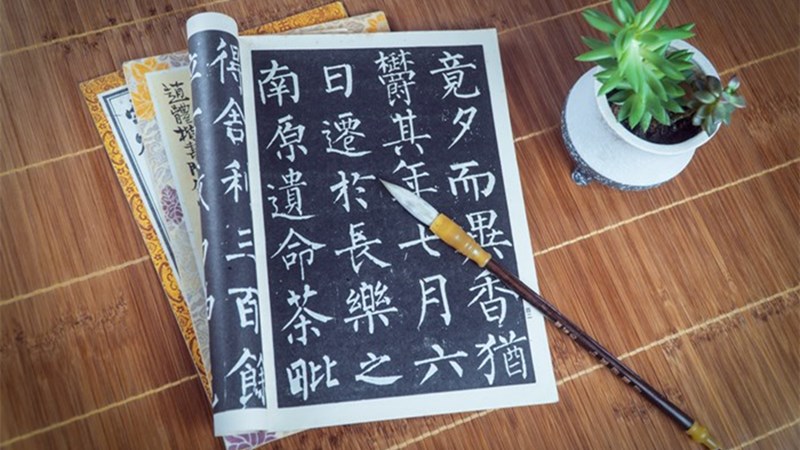

俗话说:“风遇山止,船到岸停”,意思是事情到了该结束的时候自然就会结束。古诗,是中国古代诗歌的一种体裁,又称古体诗或古风,指的是产生于唐代以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗歌体裁。其特点是格律限制不太严格。古诗,作为一种诗歌体裁,指的是与近体诗相对的古体诗,又称古风、往体诗。它包括唐律形成以前所有体式的诗,也包括唐朝及唐以后仍按古式创作的诗。以唐朝为界限,从《诗经》到南北朝的唐前诗歌,均为古体诗;其后,古体诗渐渐式微,逐渐消亡。

“博士买驴”的意思:意思是比喻行文啰嗦,废话连篇,不得要领。讥讽写文章长篇累牍而说不到点子上。1、读音:bó shì mǎi lǘ2、出处:出自北齐文学家颜之推的《颜氏家训·勉学》,“邺下谚曰:博士买驴,书券三纸,未有驴字。”翻译:古时邺城有个谚语说,饱读诗书的博士到市场上去买驴,洋洋洒洒写了三页纸,结果通篇却没提到一个“驴”字。3、反义词:言简意赅读音:yán jiǎn yì gāi表达意思:意思是言语不多,但意思包括无遗;形容言语简练而意思完整。凡文章、言语说的简要,而意义却明确无疑的,可用此语形容。

美不不胜收:měi bù shèng shōu意思是:美好的东西太多,一时接受不完(看不过来)。出 处:清·曾朴《孽海花》:清词丽句;觉得美不胜收。例 句:西湖的景色真是令人~。近义词:应接不暇、目不暇接、柳暗花明、琳琅满目反义词:不堪入目、丑陋不堪、丑陋至极例句:1、公园里举行花展,各种各样的花争奇斗艳,美不胜收。2、商店里的珠宝首饰琳琅满目,美不胜收。3、那座山谷里的风景真是风光秀丽,美不胜收。4、黄山景色真是美不胜收。5、所有来过这儿的人都说这儿的风景让人美不胜收。

面红耳赤拼音:miàn hóng ěr chì是一个汉语成语,一般形容因激动或羞愧而脸色发红的表情。红赤,一般是指脸部出现的红润状态。出处:《朱子语类》卷二九:今人有些小利害,便至于头红耳赤。译文:现在的人有点小利与害,就到了头红耳赤。同义词:1、面红耳热:形容因紧张、急躁、害羞等而脸上发红的样子。拼音:miàn hóng ěr rè出处:明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷二十:“见了一个陌生人,也要面红耳热的。”译文:见了陌生人也要害羞。2、脸红耳赤:释义为形容感情激动或害羞的样子。拼音:liǎn hóng ěr chì出处: 萧殷《桃子又熟了》一:“没有等翻译同志把所有的问题都提出来,那个美国人竟脸红耳赤地吼起来。”

大概意思是:清明时分,那绵绵的细雨中昨日黄花结成一团团愁怨。“清明”的含义是气候暖和,草木萌动,杏桃开花,处处给人以清新明朗、欣欣向荣的感觉。对我们来说,清明节绝不仅仅是休息娱乐的假日,更是承载着深厚民族文化的重要节期 。作为承续了两千多年历史的中华传统节日,清明文化在时间的积淀中不断更新、升华;而当代人在铭记、传承传统的同时,也赋予清明节更多时代内涵与现代活力。“黄花”一词有两种较常见的本意,其一是晒干后作为食品的百合科萱草属的金针菜的未开花蕾,其二是作为菊花的别名。另外还有一些引申、转义的用法,例如“昨日黄花”的黄花指过时的人或事物。

人影绰绰(rén yǐng chuò chuò):当视线模糊时在视觉上感觉人一个接一个并没有直接看见人本身只看见人影,形容人影多,姿态美。也可形容一个人心理烦躁时看到客观视觉中清晰的人群由于主观作用而模糊起来。绰有以下意思:宽裕,缓:宽绰,绰绰有余。舒缓柔美:绰约,绰姿,绰俏。外号,诨名。根据人影绰绰的意思可知,人影绰绰的绰是第二个意思即舒缓柔美。课文出处人教版语文书四年级上册,第21课《搭石》里有句子“清波漾漾,人影绰绰,给人画一般的美感。”清波漾漾: 清色的水波在荡漾。

若隐若现意思是指好像隐没,又好像出现;形容隐隐约约,不真切,不明朗。出自:无灭无生,历千劫而不古;若隐若现,运百福而长今。——唐· 李世民《大唐三藏圣教序》。若隐若现的近义词1、若有若无:形容事物不清晰或关系不亲密。 叶圣陶 《游了三个湖》:“碧蓝的天空中飘着几朵若有若无的薄云。”2、隐约可见若隐若现的反义词1、一目了然:一眼就看得很清楚。2、黑白分明:比喻好与坏分得清清楚楚黑白分明,然后民知所去就。汉· 董仲舒《春秋繁露》

“盛年不重来,一日难再晨”。及时当勉励,岁月不待人:是东晋文学家、田园诗人陶渊明的《杂诗》八首之一,意指感叹时间一去不复返,勉励人们应抓紧时间做有意义的事情。“盛年不重来”四句现今常常被人们引用来勉励年轻人要抓紧时机,珍惜光阴,努力学习,奋发上进。但陶渊明的本意却与此大相径庭,是鼓励人们要及时行乐。既然生命是这么短促,人生是这么不可把握,社会是这么黑暗,欢乐是这么不易寻得,那么,对生活中偶尔还能寻得的一点点欢乐,不要错过,要及时抓住它,尽情享受。陶渊明在自然中发现了纯净的美,在村居生活中找到了质朴的人际关系,在田园劳动中得到了自我价值的实现。

“四会字”是指要会读、会认、会写、会默,图中的“雨”、“点”、“儿”、“不”、“大”、“下”、“回”是属于四会字。二会字:要求能认读,明白意思,不要求会写、会运用;四会字:要求认识,能读,能写,正确理解字义和运用。一年级上学期对孩子们的要求是以四会字为主。例:对于一年级孩子来说,“沙、发、报、纸、台、灯、电、视、晚、上、送、果、笑、也”是二会字。只要求孩子们能正确认读。“上、下、土、个”是四会字,要求孩子们正确写出来,笔顺正确,会注拼音,理解字的意思,还能组词造句。

“钱锺书”的“锺”字简化后本作“钟”,故本应称“钱钟书”,但锺,是“集聚”的意思,由此引申出“感情专注”之义,如“锺情”,“锺爱”等。钱锺书周岁抓周时,一手抓住了书,父母认为孩子爱书,便取名“锺书”,意思是“锺爱读书”。锺字简化后与钟意义混淆,根据钱老生前意愿,故作“钱锺书”。钱锺书(钱仰先,1910年11月21日-1998年12月19日),字默存,号槐聚,中国著名作家、文学研究家,江苏无锡人,毕业于清华大学,与饶宗颐并称为“南饶北钱”。钱锺书是现代文坛上独一无二的以讽刺为基调的小说家,其作品多深刻揭示社会和人类阴暗面,将人生、心理、道德的病态都鞭挞得无所遁形,代表著作有《围城》《谈艺录》等。

待的解释: 等,等候:待到;待旦;拭目以待。 以某种态度或行为加之于人或事物:对待;招待;待遇;待人接物。 将,要(古典戏曲小说和现代某些方言的用法):正待出门,有人来了。 待停留,逗留,迟延。不理的解释 :置于不顾,不理睬别不理他;不理会,不在乎。详细解释:犹言不利,不顺。《孟子·尽心下》:“ 稽 大不理於口。” 赵岐 注:“为众口所訕。理,赖也。”待理不理:就是要理不理的意思。形容对人态度冷淡。出自《红楼梦》。

大概意思就是走在晨雾之中,转眼却跌入傍晚的云霞。从早到晚,从春到秋,明显时光飞逝。从作者的用词:行至,坠入,尚言,不知,雾、暮云、落花、秋风……这些都有一种惆怅、悲凉之感。而且从行到坠,更能给人一种道途艰辛的印象,从而让这愁苦更加深了一层。这种情感表现,就如王蒙在解读“流水落花春去也,天上人间”时说的那样:我的痛苦是确知的,而我的思想是找不着的。在这首作品中,那种淡淡的哀愁是确知的,而引起这样一种哀愁的思想,却是如云如雾如风般盘旋又无从确知的。

意思是经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风。这两句出自清代画家郑燮的《竹石》,这首诗是一首咏竹诗,诗人所赞颂竹的刚毅。原文:咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。译文:深深的屹立在青山之中毫不放松,原来是由于根深深的扎在了岩石之中。经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风。诗词赏析这是一首寓意深刻的题画诗。表面写竹,其实是写人,诗中的劲竹象征了诗人面对种种艰难困苦,宁折不弯,决不向任何恶势力屈服的品格,和不肯与黑暗社会同流合污的铮铮傲骨。这首诗常被用来形容革命者在斗争中的坚定立场和受到敌人打击决不动摇的品格。“咬定青山不放松”,一个“咬”字把竹拟人化。“咬”是一个主动的,需要付出力量的动作。它不仅写出了翠竹紧紧附着青山的情景,更表现出了竹子那种不畏艰辛,与大自然抗争,顽强生存的精神。紧承上句,第二句“立根原在破岩中”道出了翠竹能傲然挺拔于青山之上的基础是它深深扎根在破裂的岩石之中。在作者郑板桥诗、画中的竹又往往与“石”是分不开的。有时侯,石构成竹的对立面,有时候石成为竹的背景。在这首诗里,竹石则形成了一个浑然的整体,无石竹不挺,无竹山不青。这两句诗也说明了一个简单而深刻的哲理:根基深力量才强。

意思是:他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究。出自陶渊明的《五柳先生传》,在文中作者表明其三大志趣,一是读书,二是饮酒,三是写文章,塑造了一个真实的自我,表现了卓然不群的高尚品格,透露出强烈的人格个性之美。文章立意新奇,剪裁得当;采用白描手法,塑造了生动的艺术形象;行文简洁,绝无虚词矜誉。原文先生不知何许人也,亦不详其姓字。宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?白话译文不知道五柳先生是什么地方的人,也不清楚他的姓字。因为住宅旁边有五棵柳树,就把这个作为号了。他安安静静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得连饭也忘了吃。他生性喜爱喝酒,家里穷经常没有酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席叫他去喝。他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。常常写文章来自娱自乐,也稍微透露出他的志趣。他从不把得失放在心上,从此过完自己的一生。赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而忧愁,不热衷于发财做官。这话大概说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,因为自己抱定的志向而感到无比的快乐。不知道他是无怀氏时代的人呢?还是葛天氏时代的人呢?

非的意思是:不,不适当。这句话出自《三字经》,原文为:子不学,非所宜。幼不学,老何为。意思是小孩子不肯好好学习,是很不应该的。一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。在格式上,三字一句朗朗上口,因其文通俗、顺口、易记等特点,使其与《百家姓》、《千字文》并称为中国传统蒙学三大读物,合称“三百千”。《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为三大国学启蒙读物。《三字经》是中华民族珍贵的文化遗产,它短小精悍、琅琅上口,千百年来,家喻户晓。其内容涵盖了历史、天文、地理、道德以及一些民间传说,所谓“熟读《三字经》,可知千古事”。基于历史原因,《三字经》难免含有一些精神糟粕、艺术瑕疵,但其独特的思想价值和文化魅力仍然为世人所公认,被历代中国人奉为经典并不断流传。