1、从前,有个农夫,听人说“令尊”二字,心中不解,便去请教村里的秀才车水马龙的故事:“相公,这‘令尊’二字是什么意思?” 秀才看了他一眼,心想,这庄稼佬连令尊是对别人父亲的尊称都不懂。便戏弄说:“‘令尊’二字,是称呼人家的儿子。”说完,秀才掩嘴而笑,心中暗暗得意。农夫信以为真,就同秀才客气起来:相公家里有几个令尊呢?” 秀才气得脸色发白,却又不好发作,只好说:“我家中没有令尊。” 农夫看他那副样子,以为当真是因为没有儿子,听了问话引起心里难过,就宽慰他:“相公没有令尊,千万不要伤心,我家里有四个儿子,你看中哪个我就送给你做令尊吧!” 2、一天,几个农民坐在一起聊天,有一个问道:“学位有几级?” 有一个人答道:“有三级,是学士,硕士、博士。” 又问道:“那博士后是怎么回事?” 答道:“你知道皇后是怎么回事吗?” 回答道:“知道。” 说:“那就好,这博士后呀,就是博士的大老婆。” 3、乡下人进城到医院取药,医生说:“药效持续24小时。” 乡下人一直笑,村里人问:“你怎么笑个不停啊?” 乡下人边笑边说:“医生说了,‘要笑’24小时!” 4、乡下人到银行兑现一张支票。 银行出纳员问他:“是你本人吗?” 乡下人很困惑,他掏出一面镜子看了看里面的自己,说:“是我本人!” 5、一个乡下人初次到城市,走进一家百货公司大楼,在走廊上看见一位老太太走进一间小房子里,灯光一亮房门关上,老太太转眼不见了。几分钟后,房子门一开,走出一位漂亮的小姐来。 乡下人瞪大眼睛,啧啧称奇地说:“早知如此,我应该把我的老婆也带来。” 6、乡下大妈碰见邻居小明,总是亲亲热热叫一声“小明兄”,谁知小明有点不高兴,严肃地对大妈说:“以后见到我要叫职务。” 大妈不晓得什么叫职务,也不知道小明昨天当上单位的股长了。 第二天一早,大妈碰上小明,中规中矩地打招呼:“早呀,职务兄。” 7、农夫甲:去年大旱,我吃足了苦头,今年我想了个办法,保证不怕旱。 农夫乙:太了不起了,你告诉我是什么办法吗? 农夫甲:我在每一行麦子旁边,都种一行洋葱。洋葱一长出来,麦子就会呛得流泪,我还要经常排水呢。 8、有个花花公子把祖业败光了,只得做了乞丐沿街乞讨。一天,乞丐碰到一位农民,农民对他说:“你也是七尺男子汉,不缺胳膊不缺腿,为何不自己劳动养活自己?” 这个乞丐听了,一点儿也不感到羞耻,他拾了一根树枝在地上写了四句:“朝吃千家饭,夜宿万户亭,未犯朝廷法,任我天下行。” 那农民看了诗后,也拾了一根树枝,在每一句诗后添了两个字:“朝吃千家饭,不饱;夜宿万户亭,盖草;未犯朝廷法,还好;任我天下行,狗咬!” 9、一天,王老汉从集市上买了一头毛驴。在牵驴回家的路上,有两个小偷悄悄地跟上来,一个解开牵驴的绳子,套在另一个小偷的脖子上,然后把毛驴牵走了。 回到家里,王老汉回头一看,驴不见了,后边套的却是个年轻人。 “我的毛驴呢。”王老汉惊奇地问。 “是这么回事,”小偷回答道,“我不孝顺父母,神仙就把我变成了毛驴,遇上你这样的好心人买了我。神仙就又把我变成了人。” “走吧!”王老汉一边解绳子一边说,“以后再也不能不孝顺父母了,不然还会变成驴的。” 第二天,王老汉又来到集上,意外地发现了他昨天放走的那头驴,一个人正在叫卖。 王老汉走过去,用嘴对着驴的长耳朵大声说:“年轻人,这回可没有人救你了!” 关于车水马龙有个怎样的故事? 东汉光武帝死后,太子刘庄登基,是为汉明帝。 明帝册封贵人马氏为皇后。马皇后就是东汉开国功臣 伏波将军马援的女儿。明帝为了表示对辅佐光武帝中 兴汉朝的功臣勋将的怀念,便让画师将他们的肖像画 在南宫的云台上。明帝特意吩咐不要画岳父马援的 像,以免有宠信外戚之嫌。 马援当年死后因被人嫉妒谗害而蒙受不公待遇, 马皇后吸取教训,为人处世十分谦虚。她得知明帝不 让画师在云台为马援画像的举动后,欣然表示支持。 马皇后没有生育儿女,明帝就立贵人贾氏所生的皇子 为太子,并把太子交给马皇后抚养。马皇后待太子视如己出,用心调教,太子也非常孝顺马皇后。 马皇后崇尚节俭,常穿着粗布做的衣裳,裙子也 不镶嵌花边。宫人们朝见马皇后时,开始以为皇后穿 的衣服是用特别的材料做成的,走上前看清楚后都惭 愧不已,更加敬佩马皇后的德行。马皇后经常研习《春秋》《楚辞》等典籍。有一 回,明帝想考考她,就拿来大臣的奏章让马皇后看, 然后故意问该怎么处理。 马皇后立即流畅地作出回 答。虽然如此有才,但马皇后却从不主动过问政事, 更不会干涉政事。明帝死后,十八岁的太子刘炬继位,是为汉章 帝。章帝尊奉马皇后为皇太后。公元76年,几位大臣 上奏章帝,请求封赐太后的兄弟。章帝就准备封舅舅 们为侯。但是太后提出光武帝曾经立下“后妃家族不 得封侯”的规定,不能违反祖训,所以封侯的事情就 没有实行。 翌年夏季,部分地区出现了旱灾。有些大臣就借 题发挥:“今年出现如此严重的旱灾,是因为去年皇 帝没有封赐外戚。只有立即封爵,旱灾才能停止。”针对大臣们的奏章,太后发布了一道诏书,说: “凡是提议封爵的,不过是想取悦于我,进而为自己 谋得利益。旱灾是天灾,与封爵之事有何关联?汉成 帝时,曾经在一天之内将太后的五个弟弟封为侯,但 是旱灾却丝毫没有缓解。 ”诏书中还说:“过去我路过濯龙门时,亲眼看到外戚们出行时的奢华排场,真可谓‘车如流水,马如 游龙’。这么张扬,真是不该啊! ”太后还举出很多 前朝外戚骄横跋扈,最终祸国殃民的例子,以阻止章 帝分封自己的亲族。人们就把这道诏书里说的“车如 流水,马如游龙”简化为成语“车水马龙”。

在今天的湖南省长沙市芙蓉区五一广场商圈附近,有一条解放西路,路两边聚集了众多的酒吧迪厅夜店,和数不清的霓虹魅光,是古城长沙最具人气和最为喧嚣的网红打卡之地。每当华灯初上的时候,不宽的街道上就会汇集众多俊男靓女,豪华跑车,各家夜店之内的重金属伴奏音乐不时通过转动的大门传出店外,响彻云霄,气氛火爆。解放西路灯火阑珊车水马龙的故事、五光十色的夜景,为长沙这个“娱乐之都”添注了最具魅力的色彩,吸引着三湘四水、乃至全国各地的游客,在这里游走于现实与梦幻之间,在音乐和美酒的伴随下,拥抱时尚、感受生活带来的一切。我本人在十多年前于长沙工作时,也曾经约同二三好友,趁周末假期,来到这里感受过时尚的音乐美酒和火爆的迪厅气氛,以释放工作的压力和烦恼。就在同一条道路上,沿着解放西路一直向东,走过黄兴路步行街口、三湘第一高楼九龙仓国金中心、司门口省人民医院,前行约一公里,在省人民医院和省新华书店之间的浏城桥高架桥下,有一座外表略显普通、建造年代也相对稍为久一点的建筑,叫做“长沙市图书馆”(老馆),不过老长沙市民都叫它“定王台书市”。这里是全长沙乃至全湖南最大的图书市场,曾经汇集了全长沙的书香和文气,是古城长沙的底蕴所在,也承载着几代长沙人的记忆。不过随着电子商务时代的到来,这里也不可避免的出现了落寞和萧条,当年的辉煌和喧嚣不再,只有书市内的从业者们,用他们自己的方式,依旧顽强地坚守在这里。 在之前的二千年里,这里一直是历代文人墨客们来到长沙后必去的地方,他们在这里登高观景、赋诗抒怀,一如今天游客网红们到解放西路酒吧街打卡一样。为何古代文人们对这里青睐有加,在此觞咏吊古,寄托追思,这就要从两千多年前的西汉初年说起了。汉文帝前十二年(前168年),皇太子刘启在自己宫中饮酒后,想要召宠妾程姬侍寝,但不巧的是程姬恰好月事来临,不能侍寝。但程姬又不想把皇太子推到别的姬妾宫中,所以她趁刘启酒醉酣睡之际,把自己的侍女唐儿梳妆打扮一番,送到刘启房中,代替自己侍奉皇太子。刘启酒后分辨不清,于是和唐儿同房,第二天才发现不是程姬。不过这也没什么大不了的,身为皇太子的刘启于是顺势把唐儿收入后宫,称为唐姬。 唐姬因为这一次侍寝皇太子,居然怀有身孕,在第二年(汉文帝前十三年、前167年)为刘启诞育一子,这也是他的第六个儿子,刘启为其取名为刘发。刘启原本不是很宠爱唐姬,对于这个意外到来的儿子也不是很重视,所以唐姬母子在宫中待遇稀松平常,不能和其他皇子相比。幼年的刘发得不到多少来自父亲的关爱,大部分时间都是和母亲唐姬居住在别宫、相依为命。 (史书上没有记载刘发的确切出生年月,但是通过其五哥江都王刘非出生于文帝前十二年(前168年)、其七弟赵王刘彭祖出生于文帝前十四年(前166年)来推断,刘发大致应该出生于文帝前十三年(前167年)左右。) 汉文帝后七年(前157年),汉文帝刘恒驾崩,皇太子刘启奉诏继位,即西汉第六代皇帝——汉景帝。景帝登基后分封诸成年皇子为诸侯王,各赴封国就藩。刘发因为母亲唐姬出身低微、自己也不受重视,所以没有被封到北方及东方富庶丰腴的大国,而是在景帝前二年(前155年)被册立为长沙王,以地势低矮卑湿、国土狭窄偏僻的南方长沙郡为封国(指当时而言。)当年,十三岁的刘发挥泪告别母亲唐姬,独自踏上了前往封国长沙的行程。汉家制度,诸侯王就封后,除了奉皇帝诏命入朝参拜之外,不得私自出封国,所以刘发自十三岁离开母亲前往千里之外的长沙就封后,数年才能有一次奉诏入朝参拜的机会,从而能见母亲唐姬一面,这使得自幼和母亲感情深厚的刘发因为不能尽孝于母亲膝前而愧疚不已,同时对于母亲的思念也与日俱增,不能自己。 为了寄托对母亲的思念,刘发在就藩长沙后,每年都选取封国内上好的南方稻米,用数十辆大车运送回长安,献给母亲唐姬及父亲景帝享用,以表达自己的孝心。同时,他命送稻米去长安的长沙国官吏差役们在返回的时候,将送稻米的大车装满长安城的泥土,带回长沙。年复一年、日复一日,长沙国每年都有稻米源源不断运送至长安,而长安的泥土也不断地被运回长沙国。 经过数十年的积累,从长安运到长沙的泥土堆成了一座高台,刘发将其夯实压紧、外包青砖,又在上面修造楼阁,使其成为当时长沙城内的最高点。每当夕阳西下、残霞晚照的时候,刘发就会登上此台,向西北远眺长安方向,抒发对母亲的思念之情。长沙国的官员百姓们感念长沙王的这种筑台望母的孝心,给这座高台取名“望母台”。刘发就封长沙后,因为封国狭窄、地方偏僻,所以对此一直不满意,但因年纪幼小、不受重视,一时间也没有什么理由向父亲景帝提出移藩或者增封的请求。直到景帝后二年(前142年),景帝刘启四十五岁寿辰,刘发奉诏与诸兄弟们回长安向父亲祝寿。在皇帝寿宴大典上,景帝的儿子们按照汉家制度,依次下场为父皇起舞以示庆贺。轮到刘发后,他的舞姿却与众不同,只见其“张短袖、小举手”,缩手缩脚,动作别扭、举止滑稽,导致在场的兄弟们都哈哈大笑、出言挖苦他。 景帝见状也觉得奇怪,于是问刘发因何如此。刘发不慌不忙地回答说:“臣国小地狭,不足以回旋。”景帝顿时大笑不止,觉得这个庶子真是机灵得很,用这么滑稽委婉的方式提醒自己加封与他,同时让自己想起来当年把他封到南方偏僻的长沙确实有些慢待了。 于是景帝下诏,将直属朝廷的南方武陵、零陵、桂阳三郡划归长沙王刘发管辖。这件事情体现出了刘发的机智和伶俐,长沙国的疆域也因此扩展到了现代湖南的大部分区域,成为西汉中期南方有数的诸侯王大国。汉武帝元光六年(前129年),三十八岁的刘发在长沙薨逝,汉武帝得到异母兄去世的消息后,下诏慰问,并给他上谥号“定”,称“长沙定王”。刘发在二十八年的长沙王生涯内,政事方面并不显赫,但是他所建造的“望母台”,却是当时长沙城内最为显著的建筑,远近闻名,因为刘发谥号“长沙定王”,所以这座高台,在后世就被称为“定王台”。刘发去世后,他的十六个儿子及其后裔子孙留居长沙国,在当地开枝散叶,繁衍生活。其中刘发第十三子刘买在元朔五年(前124年)被册立为舂陵侯,建舂陵侯国于零陵郡泠道县舂陵乡(在今湖南省宁远县柏家坪镇)。 汉元帝初元四年(前47年),刘买的孙子、第三代舂陵侯刘仁上书元帝,以零陵郡地势低湿寒冷、瘴疫多发的理由,请求徙封北方平整干燥的地方。元帝准许了刘仁的迁移请求,让他率舂陵侯国大部分宗族子弟(一小部分留下给前两代舂陵侯守墓)北迁至南阳郡蔡阳县(今湖北枣阳市),在此重建舂陵侯国。 汉光武帝建武元年(24年)六月,在新莽末年天下大乱的局势中,出身南阳舂陵刘氏宗族的刘秀,在部属的拥戴下,于河北鄗城(今河北邢台柏乡县固城店镇)千秋亭正式称帝,改元建武,建国号汉,并在之后的十三年里逐一消灭各地割据势力,恢复了被王莽篡夺的汉室江山,刘秀即中兴汉室的汉世祖光武皇帝,他所建立的王朝,被后世史书称为东汉(后汉),以和他的八世祖:汉太祖高皇帝刘邦,所建立的西汉(前汉)加以区别。刘秀是长沙定王刘发的六世孙、舂陵节侯刘买的玄孙(高皇帝刘邦—孝文皇帝刘恒—孝景皇帝刘启—长沙定王刘发—舂陵节侯刘买—郁林太守刘外—钜鹿都尉刘回—南顿令刘钦—光武皇帝刘秀),所以,长沙国才是东汉王朝的发源之地,长沙定王刘发,是东汉历代皇帝的直系祖先。当年景帝刘启在酒醉之后无意中临幸唐姬,因此才诞育了长沙王刘发。他不会想到,一百多年后,正是这个意外获得的皇子的后裔,居然恢复社稷,中兴汉室,成为大汉王朝新的帝系。 刘发去世后,他所修筑的定王台在长沙城中经历了千年的风霜,至北宋时,汉代的台基已经废倾,楼阁也早就不存,潭州(长沙在北宋时的名称)地方官员于是将原址改为学宫,供奉儒家先贤,及作为科举场地使用。到了南宋时期,北方局势大乱,许多北方文士在“建炎南渡”时来到潭州,寓居于此。他们筹资重新修建了定王台,并在闲暇无事时登临此台,吟诗会文,凭吊古人。有诗传世: 黄叶纷飞弄早寒,楚山湘水隔长安。荒台蔓草凝清露,犹似思亲泪未干。 在元末、明末时期,长沙历经战火,定王台也经历了多次重建,又多次荒废,到清初的时候,定王台旧址已经是一片“如何悼荒丘,寒云凄薜荔”的荒凉破败景象,不复当年文士们登台赋诗的盛况了。 清嘉庆十九年(1814年),荒芜了近二百年的定王台在有心人士的倡议下,才开始重修,恢复旧貌,并增高台基、裹以砖石,添置附属建筑,拥有二千年历史的定王台,再次重现在世人眼前。光绪五年(1879),长沙分巡道夏献云领头捐款,增修定王台,建楼房一所,雅园一座,栋字辉煌、庭园古雅,三湘文人从此有了思贤吊古的优美之所。当时有诗夸赞: 城东百尺倚崔嵬,迢递长安载土归。一片夕阳春树绿,慈鸟飞绕定王台。 清末,朝廷开设新政,湖南巡抚陈宝箴将定王台改为湖南图书馆,这也是近代中国开办最早的公共图书馆。辛亥以后,湖南图书馆改为思贤书局,藏有颇多古籍善本,湘潭伟人当年在长沙求学时,寄居新安巷湘乡试馆,每日都要步行前往定王台图书馆,在此度过了半年多的自学生涯,之后考入湖南第一师范,才有了激扬文字、指点江山的青年风华历程。北洋军阀混战时,定王台先后被南北军阀占据,作为军营使用,因此残破不堪、楼阁倾圮。抗战爆发后,长沙发生“文夕大火”,全城罹殃,定王台残余建筑也在这一场大火中彻底被焚毁,湮灭在乱世之中。 新中国成立后,定王台旧址先后建起了现代建筑,并在八十年代进一步改建为长沙图书馆。至二十一世纪初,这里成为三湘大地最大的图书市场,吸引并滋养着着数代长沙学子在此度过难忘的青春时光。而它门口那两幅“知识就是力量”,“书是人类进步的阶梯”的大幅标语,是多少老长沙人青少年时期温馨而美好的记忆。 不管现代长沙城如何日新月异的发展,它都离不开萦绕千年的中华文明历史。而定王台附近的高楼哪怕如雨后春笋般越建越多,也掩盖不了它所蕴藏的历史底蕴和文化气场。“定王台”这个名字,穿越了两千年的时光,依旧以它自己所独特的方式,默默地坚守在古城长沙烟火繁华之地,等待着你的到来。

马龙,新中国开国少将、原东海舰队司令员。1929年参加中国工农红军,1930年加入中国共产党。 参加了土地革命、长征、抗日战争、解放战争。参加过百团大战和石家庄、太原、平津等战役。1955年被授予海军少将军衔。先后荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、一级解放勋章。1977年在宁波因车祸因公殉职。是中国共产党第十次全国代表大会代表。 目录 1基本资料 2人物简介3主席嘉奖4心系家乡5因公殉职 基本资料1 中文名:马龙别名:马国平、马兴隆国籍:中国民族:汉族出生地:湖北省大冶市殷祖镇马对于村出生日期:1912年11月19日逝世日期:1977年3月27日职业:军人毕业院校:中国人民抗日军政大学信仰:共产主义军衔:海军少将政党:中国共产党 人物简介2 马龙,出生于一个贫苦家庭。父亲马有原身体多病,一家人靠母亲给地主打长工维持生活。6岁时,马龙开始给地主放牛,过着食不果腹的生活。1927年,马龙参加农民协会、赤卫队和儿童团,1929年参加中国工农红军,1930年3月加入中国共产党。1936年任陕北独立第三团政委。1937年调延安抗大学习,后参加中央工作团,经晋绥省委介绍,分配到山西静乐县人民武装部任部长兼党委书记,领导群众减租减息,并组织2400多人的人民武装编入八路军抗日主力部队。历任冀热察挺进军第十一支队大队长,晋察冀军区第十一支队三十一大队政治委员,晋察冀边区政府警卫大队大队长,晋察冀军区独立团政治委员,教导团团长。1944年任晋察冀军区四分区司令员。解放战争时期,任晋察冀军区第十旅、五旅旅长。1948年任华北军区第二十兵团六十七军副军长。中华人民共和国成立后,任华东军区海军第七、第六舰队司令员,海军舟山基地司令员,中国人民解放军军事 主席嘉奖3 1946年1月,马龙担任冀晋纵队3旅旅长。根据上级命令,他率领3旅全部和4旅一个团的兵力攻打绥东重镇集宁。战斗打响后,国民党守城之敌凭借坚固的工事和精良的武器装备负隅顽抗,一时敌我双方呈拉锯战的局面,集宁久攻不克。战斗进入“白热化”时,兵团政委聂荣臻来电,要求马龙务必在当日上午12点前攻克集宁镇,为大部队扫除前进障碍!军令如山!马龙迅速调整战略战术,抽调精兵强将组成500余人的敢死队,自己亲自任敢死队长,向敌人阵地连续发起四次猛烈攻击,杀得敌人鬼哭狼嚎、溃不成军。10时,终于攻克集宁镇,歼敌1000余人,提前两个小时结束战斗。中午,当国民党北平军调处执行小组观战团的飞机在集宁上空观看战局时,集宁镇已被我军牢牢掌握在手中,美军和国民党观战小组代表深知大势已去,个个垂头丧气,兴叹而返。1947年冬,我华北人民解放军与敌35军鏖战正激。为争取战争的主动权,牵制敌人的主力,毛主席向我华北战场各守军下 心系家乡4 1975年,马龙出任东海舰队司令员。当时正值全国农业学大寨时期,大冶农村各项基础设施建设百废待兴。为了发展水利事业,原大冶县委、县政府决定着手建设大冶湖大闸(又名四顾闸)防洪排涝泵站。由于当时资金困难、物质匮乏,购买排涝机械设备成了工程建设中的棘手难题。在无计可施的情况下,家乡人民抱着“试试看”的心里,派人前往东海舰队请求马龙司令员帮助。马龙得知家乡来人后,一边向亲人询问家乡的生产生活情况,并热情招待;一边交代秘书迅速联系落实机械设备。半个月后,一批价值20余万元(约合现在人民500万元以上)的机械设备无偿运回大冶。上世纪70年代初期,大冶爆发罕见的洪水灾害,殷祖镇董家口水库水位猛涨,水库下游一带的群众生命危在旦夕。远在千里之外的马龙将军得知这一情况后,迅速安排有关专家从东海舰队赶到家乡殷祖,指导群众疏通渠道奋力抗洪,终于降服洪魔化险为夷。 因公殉职5 1977年3月27日(星期天)早晨,马龙和警卫员、秘书、司机一行四人乘坐小车前往上海机场,准备转乘飞机赴北京参加会议。当小车行驶到浙江省慈溪县泗门镇时,因路面狭窄、灰尘大,司机看不清对方行驶的车辆,与前来的一辆大卡车相撞,马龙因公殉职。

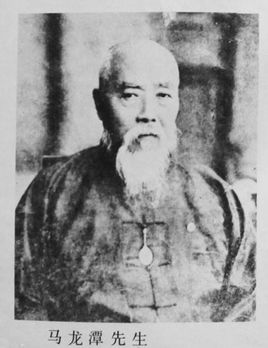

马龙潭 ,男,字腾溪,山东省德州市庆云县人。少年时风流倜傥、文武通达、才华过人,爱好书法,堪称一代儒将。马龙潭精力过人,60岁仍骑马出巡,日驰千里。他虽戎马在外,却两次对故乡捐款,编修《庆云县志》。乡人尊称为“马大人”。 目录 1基本资料 2个人履历3一代儒将4结拜兄弟5编修志书6龚威将军7热心慈善 基本资料1 中文名:马龙潭外文名:malongtan别名:字腾溪,号灵源国籍:中国民族:汉族出生地:山东省庆云县中马村出生日期:1857年逝世日期:1940年2月职业:军人信仰:儒学主要成就:保护沈阳皇陵及文物祭器代表作品:编修《庆云县志》任《凤城县志》监修 个人履历2 马龙潭(1857年—1940年2月),字腾溪,号灵源,山东省德州市庆云县中马村人,1857年出生于河北省庆云县(现属山东省)中马庄的一个军伍之家。少年时的马龙潭喜爱骑马放枪,玩刀弄剑,酷爱诗文。父亲马奇峰在1867年被封为振威将军,哥哥马龙文于1868年4月10日镇压农民起义军捻军时战死,清穆宗爱新觉罗·载淳恤荫马家子孙世袭云骑尉,1876年马龙潭承袭云骑尉世职(相当于武教官)。马龙潭虽戎马在外,却两次对故乡捐款,编修《庆云县志》。1931年九一八事变后,马龙潭暂居四平,日本加剧侵略东北,想用其名望收买人心,特成立中满自治会,擅自发出文告,委任马龙潭担任会长。马龙潭得知后在日本人面前拍案拒绝,甚至一头撞到床头,满头流血。1940年,马龙潭病逝于四平。八国联军攻陷北京后,民族危亡加剧。马龙潭说:“大丈夫舍身报国,此其时也。”他带领数百人参加奉系部队,因保护沈阳皇陵及文物祭器有功,清朝皇帝特赏赐 一代儒将3 马龙潭少年时风流倜傥、文武通达、才华过人,爱好书法,喜欢玩枪、骑马。八国联军攻陷北京后,民族危亡加剧。马龙潭说:“大丈夫舍身报国,此其时也。”他带领数百人参加奉系部队,因保护沈阳皇陵及文物祭器有功,清朝皇帝特赏赐马龙潭四品花翎,被委任为辽阳总巡、通化总巡。光绪三年,承袭云骑尉之职,民国初,授陆军中将,赏三等文虎章,任东边镇守使,驻守凤城。东边一带,与朝接壤,日人觊觎,交涉棘手,马龙潭刚柔兼使,经权并用,边境得以粗安。马氏文武通达,允称一代儒将。史载其精力过人,公牍必亲阅,暇则以书法自娱,中外人士索书者不绝。楷行隶篆俱佳,尤以行书为人称道。马氏虽是武将,但笔下毫无霸悍之气。书学二王,书风秀润醇雅,法度谨严,极具风神。其爽利处似米南宫,萧散处近王梦楼,在近代书坛有一定影响。其存世作品以对联居多,除国内收藏家外,在日本也有一定存量,近年在各大拍卖会屡有现身。其书画作品在民间交易也很活跃,一般一副对 结拜兄弟4 1907年,按年龄为序,马龙潭、吴俊升、孙烈臣、张景惠、冯德麟、汤玉麟、张作霖、张作相8人结拜为盟兄弟。1909年春马龙潭升任奉天右路巡防军帮统(相当于副旅长),驻军凤城。1909年10月任统领(相当于旅长)。1910年秋带兵镇压庄河农民抗捐斗争,清朝皇帝爱新觉罗·溥仪赐"骏声远绍"匾额及银瓶。1911年夏,启凤书院(凤城一中)学生刘德峰和同盟会由奉天派来的2名青年鼓动推翻清朝统治,实现共和,遭到逮捕。在押往巡防骑兵营(凤城市第六粮店后院)途中,大骂马龙潭是清朝看家狗,当即被马龙潭砍死于小石桥边(凤城市东方红仪表厂后面)。1911年10月辛亥革命爆发,11月鲍化南(蒙古族,联庄会首领)、刘纯一(同盟会员)举旗反清,谋划攻打凤凰城。马龙潭获讯命令陈钧九等营六七百人围攻起义军营地,双方在老黑山(茨林子与管家交界处)激战,11月27日击溃起义军,捕获何秀斋、何宗齐(均为同盟会员 编修志书5 1917年冬,马龙潭建议县知事沈国冕编修《凤城县志》被采纳,任《凤城县志》监修,到1920年为止,一共16卷本的《凤城县志》终于编成。马龙潭在所作序中称“余乃倡其首者,复得观其成,亦可谓荣幸之至者矣!”足以可见他当时的欣喜之情。 龚威将军6 1920年3月,马龙潭被任命为奉天省洮昌道(驻辽源县城,今郑家屯镇)道尹。同年,辽源县发生水灾,县城街可以行船,县知事靖兆凤(马龙潭盟弟黑龙江督军吴俊升亲家)用船抢救靖、吴2家及亲友,不顾其他百姓死活,引起民愤。马龙潭为平息民愤将其撤职,靖兆凤羞愧自杀。马龙潭任洮昌道尹期间,极其赞许和支持梨树县知事尹寿松开辟四平街(四平市)东市场发展民族经济,同日本经济侵略相抗争,鼓励尹寿松“凡事但期有益于公,即当坚决进行,勿辞劳怨”。并先后捐资在四平街修建梨树县第十五小学校(四平市铁东区中央东路小学校前身)和慈光小学等。1922年1月,任四洮铁路工程局督办,7月督办改称顾问。后任东三省巡阅使署一等顾问,充当张作霖高级幕僚。1927年张作霖在北平(北京)组建安国军大元帅府,特授马龙潭龚威将军衔。1931年爆发“九·一八”事变,10月15日,日本关东军为掩盖侵略实质,在未征得马龙潭同意的情况下正式宣布任马龙潭 热心慈善7 马龙潭晚年担任四平街红十字会名誉会长、道德会会长和直鲁同乡会会长等职,热心慈善事业,捐资支持修建四平市清云庵、永寿宫和清真寺大殿等。家乡人求其谋职均愿为之承担保人,经常出钱购买棺木埋葬四平街上无人收殓的饿殍,被誉为“马善人”。1940年2月病逝于四平寓所,灵柩暂厝四平街道东清云庵,1948年由其后人迁葬郊区房身沟屯。凤城有碑纪其事,颂之曰:凤山常峙,鸭水常流,公之功德,同此千秋。马龙潭(1857-1940年),字腾溪,庆云县中马村人。自幼聪颖,异于常人。沉静少言,但天赋极高,五岁进学,有过目不忘之才,不数年即精通经史子集,被称为神童。读书之暇,习武强身,并自学兵法,擅长骑射,到十八岁时已经文武通达,声名远播。马龙潭自幼就仗义疏财。有一年临近春节,年方八岁的马龙潭问父亲要了几吊钱跟家人去赶年集。看到一个衣衫褴褛的壮汉为父看病在街上向路人磕头行乞,便毫不犹豫地将钱全部送给了那人。家人回家报告后,