对邓艾打赢了姜维,为何后人更喜欢姜维很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。 三国后期,三国的三个政权都遇到了各自的问题。可在三国后期,还是有不少出色的将领的。邓艾和姜维都是三国后期比较出色的将领。邓艾灭掉了蜀汉,按照一般情况下来说,他的评价应该比千位药膏,可是在厚实的史书当中,人们对邓艾的评价却不如姜维。这是为什么呢? 第一点:蜀汉政权的特性,蜀汉政权是唯一一个和汉朝有一点关系的政权。虽然说刘备的刘和刘邦的刘还是有区别的。即便两家是亲戚,那也是拐了好几个弯的亲戚。可终究是一个姓氏。再加上作为蜀汉的最高统治者,刘备一直都是要兴复汉室。这样一个正统的政权被邓艾给灭了,这对于邓艾来说不是加分项,反倒是扣分项 再来说说姜维,姜维是蜀汉的将领,这就意味着他天生有大义,而且姜维在最后时刻独自抵挡曹魏的军队,虽然最后没有成功,可“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”姜维的所作所为毫无疑问是符合社会的主流价值观的,所以姜维的评价就要比邓艾要高一些。 第二点在于邓艾本人的行为,邓艾在灭掉蜀汉的行居功自傲,完全没有把皇帝放在眼里。导致当时手握大权的司马昭,对邓艾产生了极大的防备心,因为当时司马家族已经准备篡权了。对于篡权前的很多行为,他们可是太熟悉了。邓艾不遵从皇帝和司马昭命令,在蜀汉地区任命了许多官员。这无疑是犯了司马昭的大忌。我自己都还没有荣登九五呢,怎么来了一个和自己操作差不多的家伙?他想要干嘛?司马昭感觉到了强烈的威胁。于是他立刻以天子的名义发布了一道诏书,把邓艾给羁押起来,在羁押的途中,曹魏的官员就迫不及待地把邓艾给杀死。 而姜维虽说投降了,可心思还在蜀汉,等于是我们现在所说的身在曹营心在汉,而且姜维也做出了一定的尝试。姜维在钟会帐下的时候敏锐地察觉到了钟会的野心,于是他就对钟会说,你现在建立了大功,可君主幼小,司马昭又在旁边,他们不一定能够容得下你这样建立大功的大臣。自古以来建立大功,最终却被杀死的例子还少吗?君主为了自己安心,可是什么都能够做得出来的,我看先生有大将之才,不如自立为王。大丈夫当行走于天地之间。 姜维的这一番忽悠,让钟会深以为然,他很快就背叛曹魏,自立为益州牧,可是钟会定反叛并没有掀起太大的浪花,因为只有他一个人觉得自己功高震主,如果再不反叛很有可能会朝不保夕,其他人都对曹魏忠心耿耿。所以钟会的反叛刚刚开始,钟会就被手下给杀死了。 虽然钟会的反叛失败了,可是姜维的这种行为是多么高尚的呀,胜败兵家未可期,包羞忍辱是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。在面对失败的时候也不灰心丧气,反而积极地寻找可能翻盘的机会,甚至和自己的旧主暗中联系,让他暂时忍住现在的屈辱,自己正在想办法,这种忠诚毫无疑问是统治者希望大力宣传的,所以姜维的历史评价要比邓艾好得多。 而邓艾呢,居功自傲,不经过皇帝的允许任命官员这样的人是要做什么?难道是打算篡权吗?无论立下什么样的功劳,和篡权扯上关系之后,在后世的史书上都不会有什么好的评价,而且邓艾本身的下场也不好,他被曹魏政权诛杀。简单来说,邓艾的历史风评不如姜维,就是因为他做的事情不被当时的统治者所喜欢,而姜维做的事情让统治者大加赞赏,所以自然要在史书当中对他表示赞赏。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

对姜维学会诸葛亮兵法,为何斗不过邓艾?姜维到底输在哪里?很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。 公元234年,诸葛亮病逝于五丈原军营之中,自此诸葛丞相北伐事业便告一段落,诸葛亮一生虽然尽其所能,但仍然没能匡扶汉室。诸葛亮病逝五丈原留下了千古佳话:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,说起来也是非常遗憾。 对于诸葛亮来说,自己虽然没能成功匡扶汉室,好在找到了一个合适的接班人,有了此人,自己也算是不负生平所学。于是在诸葛亮临终之前便把他的生平所学:七戒、八务、六恐、五惧之术全部传给了他亲自选择的接班人,他就是姜维。 而姜维呢?由于诸葛亮的因素,不但成功打入川蜀核心层,而且还担当要职,在诸葛亮死后姜维立即被任命为右监军辅汉将军,随后替大军断后。 在公元238年之后,姜维便开始连结羌胡,主持北伐事业。在恩师诸葛亮去世之后,姜维虽然研究他的兵法并且、实操、连弩、八阵图的演练,可以说姜维把诸葛亮的兵法、阵法研究得非常的透彻。 公元253年费祎被刺杀,姜维便走上军事舞台,正式率领蜀汉大军正式开始北伐。从公元238年开始到公元262年结束姜维,一共是进行了11次北伐。虽然学到了诸葛亮的本事,兵法包括阵法,但是姜维最终还是败在了曹魏大将邓艾的手上。 姜维为什么打不过邓艾呢?诸葛亮的兵法阵法其实是都是非常厉害的。说到这里可能很多朋友会说诸葛亮,他擅长的是政治,他的兵法根本不足为道,其实在历史上根本不是这样,你想一下当时刘备非常的窘困,而在诸葛亮加入之后呢,他便有了城池。其实不用大脑就可以知道诸葛亮的军事能力也是屈指可数的。 那么轮到姜维身上那就比较尴尬了,虽然说学到了恩师的本事,但是还是干不过曹魏大将邓艾,这是什么原因呢?一共分析起来的话大概有4个原因。 一、川蜀朝廷上、下离心,不支持姜维北伐。 从公元238年开始到公元249年,姜维从小小的司马升为卫将军,但是姜维想要拉拢羌、胡为蜀汉所用这个战略,一直被上司费祎制裁,说出来可能很多人都不相信,但事实就是如此。其实姜维连结羌胡、控制陇西的战略是可以实施的。 在史料《三国志·姜维传》中明确记载:维自以练西方风俗,兼负其才武,欲诱诸羌、胡以为羽翼,谓自陇以西可断而有也。每欲兴军大举,费祎常裁制不从,与其兵不过万人。从史料当中来看的话,姜维当时的战略完全可以实施,但是却遭到上司的反对。 遭到上司的反对,这能说明什么问题呢?第一可能就是蜀汉朝廷内部。没有做好沟通,第二的话就是证明这个领导根本就不适合做军事统帅。总之作为军事首脑的话,与下面的将军大将军发生了分歧没有得到良好的解决,相反的就是说从权力上来制衡,这样的话姜维就很恼火,估计跟当年的魏延差不多的心情。 明白人都知道姜维的能力的话,是要远在费祎之上的,但是他却是成了费祎的副手,而且同时还被费祎处处限制,这样的话姜维即便有好的想法战略,他都没办法实施。 而此时作为蜀汉集团的老大就是刘禅他也不管不问,像这样一个上下离心的一个朝廷,如果你是姜维,你能干出什么事情? 反之,来看曹魏。当年诸葛亮北伐的时候,曹魏皇帝直接是御驾亲征,但是你看蜀汉的这个刘禅,他却是不管不问,不管你内部有什么问题,他都是不管不问。不管军事上如何布置,总之刘禅他都做一个甩手掌柜,总之他没有做到一个老大的一个作用。 特别是在公元262年,姜维率领大军出汉、侯和,然而由于粮草问题,又败于邓艾之手。而此时的姜维已经是蜀汉的大将军,但是却不敢再回到蜀汉,你知道为什么吗,那就是因为蜀汉朝廷刘禅身边有一个宦官,他叫黄皓,当时宦官弄权,姜伟呢?为了保自己的性命,他只能选择在沓中屯田。 在《三国志·姜维传》中记载:宦官黄皓等弄权於内,右大将军阎宇与皓协比,而皓阴欲废维树宇。维亦疑之。故自危惧,不复还成都。说到这里我们能发现一个什么问题呢?作为一个大将军。不敢回到朝廷自己的家,这种情况其实想想都是可怕的。说白了不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友,你说遇到刘禅和黄皓姜维他又如何发挥出自己的实力呢? 二、刘禅误国,在有力对抗之时选择投降。 公元263年,司马扎制定法属计划派遣钟会、邓艾,诸葛绪三路大军攻伐蜀汉。姜维在得知消息之后迅速上表刘禅,要求刘禅派遣张翼、廖化,让他们分别驻守阳安关口、阴平桥头以防敌人来犯。 然而刘禅呢,当时听信宦官黄皓之言,坚信曹魏大军不会伐蜀,于是根本就没有按照姜维的战略派遣张翼、廖化,让他们分别驻守阳安关口、阴平桥头,也就是这样,钟会大军才能长驱直入,直达汉中,而且当时汉中的蜀将蒋舒投降,这样汉中也就被钟会拿下。 虽然说汉中被钟会拿下,但是姜维迅速组织战将包括张翼、廖化,坚守剑阁,从而有效阻止钟会继续攻蜀。钟会没有办法在短时间打败姜维,本来打算撤军,但是曹魏大将邓艾想了一个办法,那就是翻越阴平小道,直插成都。 阴平小道非常难走,但是邓艾也是一个非常有恒心的人,最终被他穿过了阴平小道,而刘禅呢当时派遣了自己的女婿,也就是诸葛瞻。当时诸葛瞻带领黄崇、张遵等人共同对付邓艾,面对邓艾的万余残兵,黄崇建议立即占领高地,不要让邓艾的兵马进入平原。 然而诸葛瞻呢?当时也是第一次带兵打仗,根本不知所措,于是最终被邓艾反杀,虽然黄崇、张遵联合蜀军拼死一搏,但是最终还是战败。 刘禅当时听闻诸葛瞻战败,于是便联合众位大臣商议应该如何做?北地王刘谌建议誓死抵抗邓艾,并且当时成都尚有不下万余兵马,粮草更是可以支撑数年。而刘禅最终还是听信了谯周的建议率领众大臣投降邓艾,北地王刘谌选择自杀。 在刘禅投降之后,便给姜维下达敕令,让其投降。你说遇到像刘禅这样一个不争气的老板,姜维他也只能是认栽了。 三、蜀、魏两国实力悬殊。 除了上面两个原因之外,姜维斗不过邓艾其实还有一个重要因素,那就是蜀、魏两国实力相差实在是太远。曹魏占据天下9州,蜀汉只占了一个益州,试问这样的实力又如何跟曹魏较真儿? 其次,曹魏总人口大概290万人,其军队大概80、90万人。相反川蜀总人口就只有106万左右,其兵力大概10万人。如此力量悬殊,要如何斗下去。 同时,姜维在朝廷之中还要面对小人黄皓的刁难,加上君臣用心不一,如何对付强敌?再说两国打仗,最终靠的还是综合国力,川蜀的实力远远不如曹魏,想要打败曹魏根本不可能,除非东吴鼎力相助,才有机会与曹魏一较高下,单单靠川蜀兵力,只能龟缩川中,一旦出去也只能是小打小闹,在绝对的实力面前,无论带兵的是谁,最终也会输得很惨。 因此,也注定了姜维始终斗不过曹魏的结局。 四、姜维手下基本没有可用的大将。 除了上面三个原因之外,最后一个原因也让姜维非常尴尬,那就是姜维身边没有可用的大将。特别是在蜀汉后期,五虎将已死,而且五虎将的后人也是逐渐凋落,王平、吴懿等将也不在人世。 姜维虽然作为川蜀的大将军,但是姜维手底下确实是没有几个能征惯战的将军。除去张翼、廖化基本没有可以独当一面的将才,而董厥呢?又是一个不可独当一面的三流人才,试问姜维他又能有什么大的作为呢? 两国交战除了要有优秀的战略之外,那就是需要手底下人的通力配合,才有可能打败敌军。就像诸葛亮的八阵图一样,它有天、地、风、云、龙、虎、鸟、蛇八种阵势,灵活多变,但是每一种都需要有大将把关,否则很难守住。 而姜维呢?手底下不是老兵就是经验不足的小兵,同时姜维还与师弟诸葛瞻关系不友好,试问姜维处在这样一个朝廷之中,能有大的作为吗? 而反观邓艾就不一样了,虽然只是曹魏的大将,但是他的后援力量是无限的,更有司马昭在后面随时支援。而姜维呢?除了自己率兵死守之外,基本上没有其他办法,在最后的姜维虽然策反钟会,但是最终还是以失败而告终,为什么?那就是人力、国力、综合因素所致。 即使姜维才华出众,但是没有找到一个好的靠山,同样只有失败告终,对于此各位朋友有什么看法呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

还不知道:诸葛瞻带了那么多的士兵,为什么还打不过邓艾的2万残兵呢?的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 在公元263年的时候,曹魏亲自带十八万兵去攻击蜀汉,当时邓艾的手下一共有三万多的士兵,他们一路从陇西出发,后来到了阴平桥头就停留了下来,在这里开始养精蓄锐,让自己的士兵得到更好的休息。而在此时此刻的姜维正在往后退兵,在另一个地方坚持的守着,他们已经和钟会的十几万的士兵打了快一个月了,钟会手中的粮食已经中断了,他们已经没有粮食再支撑自己战斗了,所以他们就有了退兵的想法。 在那个时候的诸葛瞻的军队和邓艾他们的侧重点是不一样的,这些手下都是他自己亲自指导的,各个身怀绝技,战斗力更是别人比不了的,但是此时此刻他应该做的是守住自己的基地,等到他们两个打得差不多,战斗力削弱的时候,他再坐收渔翁之利。 我们常说在古代的时候一个将军无能,将会把自己手下的军队都累死,这句话说的非常对,身为阿斗的女婿竟然这么无能,其实当时在成都的阿斗早已吓得不敢多说什么,一再打算投降。向宠在当时是蜀汉的中领军,这个官职在当时的作用就是统领禁军,再公元240年的时候。 向宠亲自带兵去平定叛乱,不幸在战场上牺牲了,在他去世之后他的手下把他的尸体抢了回来,敌人的战斗力能让御林军的主帅都牺牲了,显而易见对方的能力也是不一般的,就是因为这个从此御林军再也没有上过战场,曾经的战争都已经变成了一种回忆。其实在当时的绵竹之战的时候,虽然御林军的战斗力并不低于敌人的战斗力,在各个方面也占了优势,可是最终还是失败了,不管他们多么厉害,还是打不过身经百战的邓艾的部队,最后也导致了这一支精炼的部队全军覆没了,从此这一场战争也告一段落了。 其实我们可以来分析一些,下诸葛瞻为什么最终会失败呢?最主要的原因是当时他的兵力并不是很充足的,根据历史记载,当时邓艾的军队有两万多人,而当时的御林军也只有一万多人,再一个原因就是诸葛瞻轻敌了,当时他没有虚心听取黄崇的意见,原本属于自己的优势却被敌人拿到了手中,第三个原因就是因为战争的失败,挫伤了士气,虽然他们失败了,但是刘禅最终也投降了,所以最后的胜利者还是他。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

263年11月,蜀汉正式灭亡,开始了三国时代统一的序幕。下面趣历史小编为大家详细介绍一下相关内容。 钟会与邓艾被杀,历史上认为,是他们自取灭亡的结果。 邓艾在拿下成都,灭亡蜀国以后,虽然并没有想叛变独立的心思,但是他政治上很不成熟,自高自大,说话行事很不检点,在成都当土霸王。这给了钟会谗陷他的机会,因而他被朝廷抓上囚车,最后,监军卫瓘怂恿邓艾的仇人,中途把他给杀掉了。 钟会则是到成都后,立刻举旗造反。最后,在姜维的挑唆下,他把魏国的将领都囚禁起来,意欲把他们全部杀掉。最后引起魏将们不满,反戈一击,把钟会连同姜维一并反杀了。 也就是说,邓艾和钟会的死,并不是司马昭杀的。 但是,邓艾和钟会真的不是司马昭所杀的吗? 我之所以对这件事产生怀疑,是因为有一件事是解释不过去的,就是司马昭执意要伐蜀这件事。 这件事最初是司马昭提出来的。司马昭认为,伐蜀的机会来了,应该整顿大军,一鼓作气拿下蜀国。当司马昭提出这一点的时候,当时魏国国内基本上都不同意,包括邓艾,都认为攻打蜀国还没到时候。支持司马昭伐蜀的,只有一个人,那个人就是钟会。但就算钟会支持,当时也有人提醒司马昭说,钟会这个人不可靠,他伐蜀,可能别有用心。 也就是说,司马昭伐蜀这件事,是非常冒险的。首先是很可能伐蜀无法成功。就算伐蜀成功了,邓艾、钟会等人很可能居功自傲,甚至反叛司马昭。那样一来,司马昭势必白忙活一趟。而司马昭本人又是不可能带队伐蜀的,因为曹魏宗室都在邺城,他们是当年被司马懿拘禁起来了的。如果司马昭带兵去了蜀地,可能国内就会变天。总之,司马昭只要启动了伐蜀这道程序,他怎么着都是输家,吃力不讨好。 既然吃力不讨好,为什么司马昭还要做这件事呢? 我认为,司马昭之所以敢派邓艾和钟会去伐蜀,很可能是有恃无恐。而他之所以有恃无恐,是因为他有三道保险措施。 第一道措施,借钟会杀邓艾。 钟会和邓艾有矛盾,钟会不容邓艾有功。鉴于这种情况,司马昭偏偏要给邓艾权力,让他建功。而一旦邓艾建功,钟会必然嫉妒他。这样,司马昭就可以借钟会的手,杀了邓艾。 事实上正是如此。当邓艾奇袭阴平,夺取成都以后,司马昭立刻奏请给他封侯,并提拔他为太尉。这个封赏是非常大的,本来邓艾是钟会的部下,现在却成了太尉,职权一下变得在钟会之上,钟会怎么可能容许他的存在呢?所以便伪造他对朝廷很怠慢的书信,并诬陷他造反。 司马昭知不知道邓艾被冤枉呢?他当然是知道的。但是他将错就错,不做调查,就派人把邓艾抓起来。这就是借钟会之手,搞倒邓艾。 其二,卫瓘是重要棋子。 邓艾和钟会实际上都是在卫瓘的运作下,被杀掉的。 首先是钟会谗陷邓艾,卫瓘没有纠错,和钟会一起谗陷邓艾。后来,邓艾被押解去长安的时候,卫瓘害怕自己合谋谗陷邓艾的事情暴露,怂恿邓艾的仇人,中途把他杀掉了。接着,卫瓘又组织魏军将领,反戈钟会,把钟会杀掉。 卫瓘是司马昭派到前线的监军,是专门监督钟会和邓艾军事行动的。 不过,这里却有一些让人不明白的地方,卫瓘是司马昭派去的监军,他怎么敢自作主张杀钟会和邓艾呢?尤其是杀邓艾。史书上说他怕邓艾回去后,他的阴谋暴露,所以才这样做。但是,他一个监军,怎么敢擅作主张随便杀大将呢?杀大将,其罪行不是比陷害大将更严重吗? 所以,很可能卫瓘在前去蜀国当监军之前,司马昭就已经给他交代好了,让他在合适的时机里,想办法杀掉钟会和邓艾。 从卫瓘回国后,司马昭对他的封赏,以及司马炎上台后,对他的格外重视,就可以看出,卫瓘必然是得到秘密授权的。 其三,屯兵十万防钟会。 除了前面两道保险措施外,司马昭还有一道保险措施,便是他已经准备了十万兵力,屯集在长安。同时,他也把天子劫持在一起。一旦前面两道保险措施都失灵了,司马昭将直接提兵攻打钟会。 再加上钟会手下的魏军,并不真心归附钟会,也就是说,钟会人心不稳,司马昭并不害怕钟会造反。 当然了,这只是下下策。 不过,实际上在前面两条措施下,邓艾、钟会已经被杀,司马昭用不着这条下下策了。 从以上的分析我们可以看出,邓艾、钟会的死,司马昭是脱不了干系的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

三国(220年-280年)是中国历史上位于汉朝之后,晋朝之前的一段历史时期。这一个时期,先后出现了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权。那么下面趣历史小编就为大家带来关于诸葛瞻七万兵为何会败给邓艾两千残兵的详细介绍,一起来看看吧! 邓艾偷渡阴平灭蜀是历史上真实发生的,但邓艾的兵力绝不是2000,不但史书上不是,演义中也不是。 很多人觉得邓艾偷渡阴平最后就剩下了2000人,这是受演义中一段文字的影响。 魏兵沿途下了数寨,只剩下二千人马。前至一岭,名摩天岭,马不堪行,艾步行上岭,正见邓忠与开路壮士尽皆哭泣。 邓艾到达摩天岭时确实只有2000兵马,但只要联系前后文,就会发现根本不是这么回事。 艾选兵三万,各带干粮绳索进发。约行百余里,选下三千兵,就彼扎寨;又行百余里,又选三千兵下寨。 邓艾精选了三万兵马,梯次前进,每行进大约100里,就会留下3000兵驻扎,从阴平到摩天岭大概是700多里,算上道路曲折,驻扎八九个营地也属于正常。到达摩天岭的并虽然只有2000,其他的并不是死了,而是分梯次驻扎。 这样有一个好处,那就是一旦偷袭事不可为不至于全军覆没。在撤退的时候,也可以梯次接应,不会使全军处于疲惫状态。另外到达预期目的地,如果情况危急也可先集结一部分军队稳住形势。 邓艾这两千兵下了摩天岭之后,立马攻打江油。江油守将马邈不战而降,情况对邓艾非常有利,他借助江油作为缓冲,从容集结部队。 邓艾取了江油,遂接阴平小路诸军,皆到江油取齐,径来攻涪城。 书中其实也说得很明白,“接阴平小路诸军”。当然走险路,肯定有摔死的,但这个折损率应该不会太大,太大邓艾也是承受不起的。而探好路后,再有人接应的情况下折损会更小。这样算来人数应该在26000~29000(按每营3000人的倍数来算,29000的可能性更大)。这两万多人是邓艾手下的精锐,再加上邓艾军毫无退路,战斗力可想而知。 以上是演义的兵力数字,史书《三国志》邓艾传中邓艾偷渡阴平的兵力也有个数字。 方邓艾以万人入江由之危险,锺会以二十万众留剑阁而不得进,三军之士已饥,艾虽战胜克将,使刘禅数日不降,则二将之军难以反矣。 万人数字虽然不具体,但起码不会低于一万,甚至和演义情况相符也是有可能的。这样看来邓艾偷袭的部队并不少。 回头再看看诸葛瞻的兵力。 后主即拨成都兵将七万与瞻。瞻辞了后主,整顿军马,聚集诸将问曰:“谁敢为先锋?” 这是演义中给出的数量,刘禅给了诸葛瞻七万兵马。这个七万的数量其实是有很大水份的。 共户二十八万,男女九十四万,带甲将士十万二千,官吏四万,仓粮四十余万,金银各二千斤,锦绮彩绢各二十万匹。余物在库,不及具数。 这段文字是刘禅投降邓艾时,上报的蜀国人口财物等数字,演义这段和史书是一致,应该是直接摘抄。蜀国投降时总共有98万人口,兵力一共10万出头,姜维已经带走了数万兵马,再减去其他州郡驻扎的军队,成都还能剩下多少能战之士?所以七万的水份是非常大的,即使人数够了,多半也是临时拼凑。以这样的部队去和邓艾的精锐打遭遇战,能胜反而是让人奇怪。 诸葛瞻品格虽然继承了诸葛亮,但才能却一点没继承,温室成长没有经历战争的残酷。妄图以人数优势迅速击垮邓艾,反被邓艾消灭。这也导致了后续成都再无兵可守不得不选择投降。 如果诸葛瞻一开始采取谨慎态度,据险而守等待姜维回援,邓艾一支孤军恐怕也只有被消灭的份。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

三国时期蜀汉的灭亡罗宪,可以说是很多三国迷心中的痛,很多人甚至认为,蜀汉之所以会灭亡,在于刘禅臣民的投降,而刘禅之所以会投降,在于邓艾偷渡阴平,而邓艾偷渡阴平能够成功,则在于江油的失守。 江油这个地方本来很荒凉,在刘备入蜀后就开始加强各地区的防守力量,而在剑阁附近一百多里的马阁山阴平道虽然险峻异常,可如果能够通过的话,那就可以直插入蜀地中枢成都一带,震动蜀中,所以刘备和诸葛亮一直致力于加强成都和汉中周围的守备,与汉中附近的围城一样,江油关也就是在这个时候建立起来的。 诸葛亮在这里安排了大概三千人的部队驻守,这对全国军力加起来不过十万人的蜀汉政权来说,已经算得上是一个很大的投入了,可惜守将马邈并不是一个合格的守城者,在得知邓艾偷渡阴平的时候,第一时间没有去成都报备,也没有下令坚守,而是派出全部军队打算伏击邓艾的疲军,结果反被邓艾打败,江油守军全军覆灭,马邈也被迫投降了。 会遣将军田章等从剑阁西,径出江由。未至百里,章先破蜀伏兵三校,艾使章先登。遂长驱而前。 江油的失守使邓艾得到了喘息之地,保证了后续军队的支援,在诸葛瞻、黄崇、李球带兵前去抵挡邓艾的时候,早已是“攻守之势易也”的状况了,偏偏邓艾又是一个善攻的猛将,诸葛瞻等人初出茅庐,没有任何作战经验,此消彼长,直到绵竹、涪县等成都屏障全数失去,诸葛瞻自杀殉国后,邓艾军队也就没有任何阻碍了。 如果把马邈换成罗宪的话,我认为肯定是能守住江油的,但前提是要诸葛瞻不要碍手碍脚由于吴蜀联盟尚且稳固,作为长期驻守吴蜀边境的罗宪,虽然在就任前期没有遇到什么大的战事,但这并不妨碍他成为一个出色的防守专家,在蜀汉即将灭亡时,吴国也想分一杯羹,连续派了数支军队前来夺取罗宪守卫的永安城。在内无装备外无援军的情况下,罗宪奇迹般地坚守永安半年之久,知等到晋军前来接管,没给东吴占到一点便宜。 可以看出,邓艾和罗宪这两人,一个善攻,一个善守,一个能动于九天之上,一个可藏于九地之下,如果让他们两人在各自最佳状态下打一场攻防战的话,其精彩度恐怕不亚于曹袁的官渡之战和诸葛亮、郝昭的陈仓之战。 事实上,在邓艾入蜀的过程中,不管是马邈还是诸葛瞻都犯了一个错误,那就是放弃把守关隘,一昧地以自身的优势来和邓艾直面对决,如果换成罗宪来的话,大概率还是会发挥自身特长,以原有的部队守住江油关,再派人去成都报信,只要罗宪坚守到援军到来的话,以邓艾一鼓作气却后继乏力的状况,要将其全灭其实也不是一件难事。 作者/一贰一橙:天文地理,一概不懂;古今中外,都靠瞎掰,主要百度,然后乱编,喜欢点赞! 刘邦斩白蛇,真的存在吗? 我觉得刘邦斩白蛇这事不是真实存在的,可能他斩杀过蛇,但事实应该不像《史记》中记载的那么神异。 通过《史记》的记载,我们会发现,发生在刘邦身上的神异事件特别多,这体现了刘邦的一个特点,善于造势。 接下来我们逐个来看一下,发生在刘邦身上的神异事件。 一、出生神异。《史记•高祖本纪》一开篇,就描写了刘邦来历的神异。刘邦的母亲在大泽岸边休息,梦里与神相遇。当时雷电交加,天色晦暗,刘太公前去探视,发现有蛟龙盘踞在刘媪身上。没有多久,刘媪就有了身孕,后来,产下刘邦。 二、身有龙气。刘邦长大之后,喜欢饮酒。经常从武负、王媪那里赊酒,喝醉了躺卧的时候,武负、王媪经常看见他身上有龙。而且,刘邦每次在酒馆喝酒,酒就会卖得特别好,是平时销量的几倍。 三、面相尊贵,妻子及孩子同样面相尊贵。刘邦的岳父吕公,精通相术,在一次酒宴上,一见刘邦之后,就觉得刘邦面相尊贵,于是把非常珍视的女儿许配给了刘邦,这就是后来的吕后。 刘邦做亭长的时候,吕后和两个孩子在田中耕作,有一位老人给吕后和两个孩子相过面,母子都是大贵之相。 四、斩白蛇,赤帝之子化身。接下来就是高祖斩白蛇的故事了,在大泽之中,刘邦斩杀了一条大白蛇。斩蛇之后,继续前行,因为醉酒停下休息。有人来到刘邦斩蛇的地方,看到一位老妪在哭泣,就问她为什么哭。老妪告知原因,自己的儿子,是白帝之子,变化成蛇,挡在路上,结果被赤帝的儿子所杀。说完之后,这位老妪就不知所踪。而同行的人在知道这一件事情之后,对于刘邦更加敬畏。 五、头顶有天子气。《史记》接着又记载,秦始皇常说“东南有天子气”,所以始皇东巡,来压制震慑。刘邦怀疑,所谓的天子气,就是从自己身上散发出来的,所以他逃窜在山泽之间。但是吕后往往能找到他,刘邦感觉很奇怪,就问吕后为什么能够找到他?吕后说,刘邦停留的地方,上边往往有云气笼罩,能找到那团云气,就会找到刘邦。“沛中子弟或闻之,多欲附者矣”。意思是沛中的子弟听到这个说法,更多人想要来依附刘邦。 六、前期的造势起到了理想效果。以上就是《史记•高祖本纪》,一开篇的数条记载,全部都是刘邦的神异事件。接下来就开始讲述刘邦起事的经历。而在刘邦起事的时候,诸父老有一段话,大意是,以前听说了很多关于刘邦的神奇的事情,刘邦肯定会非常富贵,而且通过占卜,没有比刘邦做统领更合适的。刘邦从而顺利做了沛中子弟起事的首领。 关于刘邦斩白蛇故事,杨循吉在《史记评林》中说:“斩蛇事高祖自托以神灵其身,而骇天下愚夫妇耳。”这个评说是非常有道理的。整个《史记•高祖本纪》一开篇,在记载刘邦起事之前,全部都是此类事件的记载。通过这些事情的记载,我们也可以看出,刘邦从开始就是心怀天下的。那句“大丈夫当如是”,绝不是一句空话。刘邦为了今后事业的顺利进展,提前做了很多准备工作,单是这份造势鼓吹的布局能力,就不是一般人可以做到的。

相信恶梦醒来是早晨功成必定有我。 风雨过后见彩虹。 吉人自有天相。 具体做到: 执着的信念, 豁达的胸襟。 坚强的意志, 忍辱的精神。 泰山的责任, 持久的爱心。 不懈的追求, 忘我的打拼。 充分的自信, 事业的热忱。 翻篇的态度, 天佑的好人。 陈戌源的足协新政是否急功近利? 现在很多媒体把某些中超球队没有获得下赛季参赛资格,归咎为陈戌源的足协新政,认为是陈戌源激进的政策,导致了中超联赛的衰落,我认为这是无良媒体在撇清投资商的责任,这根本就是本末倒置,他们是在替投资商背书,根本就丧失了新闻媒体的独立性。 我们的联赛规则,其实和日本J联赛相比已经是很宽松了,但是即使这样,仍有很多俱乐部不能达标,这一次只不过是政策收紧了而已。像俱乐部欠薪和阴阳合同的现象,已经存在很多年,这在国外联赛是想都不敢想的事情。难道俱乐部欠薪,还要把责任扣到足协主席的头上? 实际上,目前一些俱乐部的退出,根本原因在于运营成本太高,说到底就是投资商拿不出这么多钱了。当初是谁把中超球队的整体运营成本推高到100多个亿的?是广州恒大为首的豪门俱乐部,他们裹挟着中小俱乐部也不得不提高球队的运营成本,一年6-7个亿的资金也仅仅够保级而已。陈戌源是看清了中超联赛的虚火,他不过是皇帝的新衣里那个说实话的小男孩而已。把中超打造成世界第六联赛,这种大跃进式的发展模式,如果再不降温,不仅会戕害联赛的根基,还会养出一群不思进取的球员,让中国足球永远冲不出亚洲。 至于球队的中性名称,我看到的是很多媒体的短视,他们以缺少广告收入为由,为许多俱乐部站台。 看看我们的近邻日本吧,早在1993年J联赛开启之时,他们就明确规定了:俱乐部不能依赖赞助,必须有自己的造血功能,每家职业足球俱乐部必须是以足球为主要产业的经营公司,所有球队的冠名不能带有商业色彩。 反观我们的中超各家俱乐部,主演还是依靠大型企业投资赞助,缺少自身盈利模式,所以联赛的基础很薄弱,投资商一有风吹草动,俱乐部马上就陷入万劫不复的境地。 中日两国的职业联赛几乎同时起步,然而日本职业联赛一步一个脚印,严格执行联赛的各种规章制度,从1998年世界杯开始,日本成为世界杯决赛圈的常客,从亚洲二流球队晋身到世界杯32强,日本人仅仅用了10年时间。 看看日本联赛对日本足球的推动作用,我们还在俱乐部的名称上争论不休,无良媒体你们不觉得惭愧吗? 司马昭为什么要杀邓艾呢? 魏甘露五年(公元260年),司马氏亲信宠臣贾充指使成济公开弑杀魏君曹髦,本想让司马氏进一步掌控朝堂,没想到此悖逆恶行却让司马氏更加失去了舆论及人心支持。此刻司马昭急需一场大功来洗刷污点,同时也为篡位累积资本。 经过对天下大势的分析,司马昭决定先灭蜀、后灭吴,从而一统天下。然而这个战略方针却遭到群臣的反对,尤其是邓艾数次上言伐蜀时机未到。只有钟会鼎力支持并与司马昭一同“筹度地形,考论事势”。 公元263年8月,十八万魏军分三路南下:西路军由邓艾所率的三万多人,出狄道向甘松、沓中直接进攻姜维;中路军由诸葛绪率三万多人马,自祁山向武街、阴平之桥头切断姜维后路;而东路军由钟会率主力十余万人,再分三路分别从斜谷、骆谷、子午谷进军汉中。 钟会大军被姜维蜀军阻于剑门关外无法前进,由于魏军孤军深入、运粮不便,于是钟会便商议退兵。在这个关键时刻,邓艾献计:魏军从阴平绕小道攻涪城,姜维若从剑阁回援则剑阁势孤易破,钟会大军即可前进;若蜀军不援涪,魏军破涪,就能切断姜维后路,并直指成都。这条计策被钟会接纳,并由邓艾执行。 邓艾先后攻占涪城和绵竹,并立即进军成都,11月刘禅开城投降、蜀汉灭亡,邓艾立下不世之功;然而此时伐蜀主力军钟会却仍然在剑阁与姜维对峙,姜维随后投降。 12月司马昭上表让魏元帝曹奂下诏书褒奖邓艾,策封邓艾为太尉,增加封邑二万户,封其两个儿子为亭侯,各得封邑千户;伐蜀统帅钟会也进位司徒,封县侯,增邑万户,其子二人也都封为亭侯。 然而次年正月十五,邓艾父子就被司马昭命监军卫瓘押解进京处死,其余子也被诛杀,其妻和孙子被发配到西域。事情发展如此急转直下真让人瞠目咋舌,我们不仅要问,为什么呢? 一、家世背景不够硬据《三国志集解》记载,邓艾的祖先是东汉开国功臣邓禹,其后邓氏曾经是南阳新野一带的大族,然而在讲究经学的东汉中后期,邓氏逐渐衰微。邓艾幼年丧父无依无靠,依靠自己的才学和机遇得到司马懿的赏识与重用,随后才步步高升。 反观伐蜀主力军钟会,家世背景够硬够铁。钟会出身于“颍川四长”之一的颍川钟氏。钟会的祖父钟皓以诗律教授门徒千余人,朝中多次征召他做官,他都拒绝了。钟皓因德行高尚、学识渊博,与陈寔、荀淑、韩韶并称为“颍川四长”,为当时士大夫所倾慕。钟会的父亲钟繇更不得了,钟繇历任尚书郎、黄门侍郎等职,因助汉献帝东归有功而受封东武亭侯;后被曹操委以重任,为司隶校尉,镇守关中,功勋卓著,以功累迁前军师;曹魏建立后,历任廷尉、太尉、太傅等职,累封定陵侯;在魏文帝时期,钟繇与华歆、王朗并列三公。钟会的哥哥钟毓历任黄门侍郎、散骑常侍、魏郡太守、侍中、御史中丞、卫尉卿,并因随平诸葛诞淮南叛乱的功劳而拜为青州刺史、后将军,都督徐州、荆州诸军事。 二、政治套路不明白邓艾以为只要自己能力够突出、成绩够优秀,就能在公平公正的政治平台上一展抱负,却从来没有想明白政治也是讲套路的。 伐蜀主力军钟会被姜维挡在剑阁无法前进,而副手邓艾居然敢抢先夺取灭蜀大功;钟会进位司徒、增邑万户,邓艾却坦然进位太尉、增邑两万户。钟会怎么想?钟氏家族怎么想?甚至朝中所有老贵族怎么想? 在这方面,我们可以看看高情商的刘邦是怎么做的。在“先入关者王之”的约定以及自己先攻入关中的背景下,退守霸上、等待项羽。 以及此后的灭吴之战,王浑立功之后静待伐吴主力杜预,结果王濬(jun)不懂事进入了建康,于是王浑把王濬给告了。 三、为人处世不稳重邓艾立下不世之功以后就飘了。在巨大胜利面前,邓艾仿效东汉将军邓禹,以天子的名义任命大批官吏,拜刘禅为骠骑将军、蜀汉太子为奉车都尉、诸王为驸马都尉;对蜀汉群臣,则根据其地位高低,或任命他们为朝廷官员,或让他们领受自己属下的职务。 他还派人在绵竹把蜀魏两军死者一起埋葬,修筑高台作为京观,用以宣扬自己的武功。 艾深自矜伐,谓蜀士大夫曰:“诸君赖遭某,故得有今日耳。若遇吴汉之徒,已殄灭矣。”又曰:“姜维自一时雄儿也,与某相值,故穷耳。”有识者笑之。——《三国志》在性格方面邓艾也有很大缺陷,邓艾为人太过刚直,这种性格对于一个政治家来说是一种致命缺陷。 艾性刚急,轻犯雅俗,不能协同朋类,故莫肯理之。——西晋议郎段灼邓艾忌克诡狭,矜能负才,顺从者谓为见事,直言者谓之触迕。虽长史司马,参佐牙门,答对失指,辄见骂辱。处身无礼,大失人心。又好施行事役,数劳众力。陇右甚患苦之,喜闻其祸,不肯为用。——西晋将领唐彬无论当世还是后世,经常有人将邓艾与秦国名将白起相提并论,战功卓著却惨遭杀身之祸。然而细想之下,白起没飘啊,邓艾却不是一般的飘。 我们应该庆幸,现在不是当年那个家世背景决定一切的腐朽时代了,而是一个真正公平公正的时代,每个人都有决定自己命运的权力与机会,但要切记:别飘。

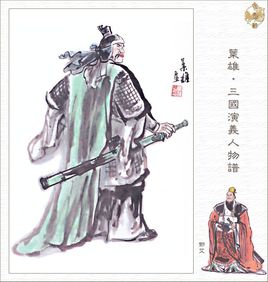

邓艾(约197年-264年),字士载,义阳棘阳(今河南新野)人。三国时期魏国杰出的军事家、将领。其人文武全才,深谙兵法,对内政也颇有建树。本名邓范,后因与同乡人同名而改名。邓艾多年在曹魏西边战线防备蜀汉姜维。公元263年他与钟会分别率军攻打蜀汉,最后他率先进入成都,使得蜀汉灭亡。后因遭到钟会的污蔑和陷害,被司马昭猜忌而被收押,最后与其子邓忠一起被卫瓘派遣的武将田续所杀害。他被推崇为古今六十四名将之一。 目录 1基本资料 2人物生平3人物评价4后世地位5轶事典故6墓址7家族成员8影视形象 基本资料1 本名:邓艾别称:邓范字号:字士载所处时代:汉末三国民族族群:汉族出生地:义阳棘阳出生时间:约197年去世时间:264年主要作品:《济河论》主要成就:治理魏国西方,与姜维多次对峙;率兵偷渡阴平,攻灭蜀汉官职:兖州刺史、征西将军、太尉爵位:关内侯、方城亭侯、邓侯 人物生平2 邓氏曾经是南阳新野一带的大族,但邓艾的家世已经不能详考。邓艾自幼丧父,邓艾生活在战争频发、社会动荡的年代,生活在土地高度集中、豪强兼并剧烈的中原,日子的艰难是可以想见的。不过,邓艾从小受过良好的教育,这对他的一生产生了重大的影响。建安十三年(208年),曹操攻下荆州后,曾强行将当地人民北迁,邓艾及其母亲、族人便在这时被强迁到汝南(今河南上蔡)作屯田民。因年幼,邓艾最初是当放牛娃。但他从小有大志向,决心通过奋斗来改变自己的命运。十二岁时,又随母至颍川,读到已故太丘长陈寔碑文中的两句“文为世范,行为士则”,欣然向慕,于是自己命名为邓范,字士则。后来,宗族中有与他名字相同者,遂改今名。在屯田民中,有才学的人很少,邓艾凭其才学被推荐为典农都尉(相当于县)学士,由此可以担任典农都尉的佐、干等下级官吏,以后如有劳绩还可能逐步升迁,这对于出身卑微的人来说。不失为一条改换门庭的进身之路。但因为口吃,典农都尉 人物评价3 邓艾在战争中目光远大,见解超人,具有难得的战略头脑。作战中料敌先机,始终能掌握战场的主动权,在与姜维的数次交战中未尝败绩。其偷渡阴平一役,堪称中国战争史上历次入川作战中最出色的一次,已作为军事史上的杰作而载入史册。邓艾在生活中能与将士同甘共苦,在作战中又能身先士卒,种田时手执耒耜,阴平道上,他以毡自裹,推转而下。正因为他能处处作出表率,部队才上下相感,莫不尽力,取得一系列的胜利。但邓艾虽善于作战,却不善自保。曹髦:艾筹画有方,忠勇奋发,斩将十数,馘首千计,国威震于巴蜀,武声扬于江岷。曹奂:艾曜威奋武,深入虏庭,斩将搴旗,枭其鲸鲵,使僭号之主,稽首系颈,历世逋诛,一朝而平。兵不逾时,战不终日,云彻席卷,荡定巴蜀。虽白起破强楚,韩信克劲赵,吴汉禽子阳,亚夫灭七国,计功论美,不足比勋也。段灼:艾心怀至忠而荷反逆之名,平定巴蜀而受夷灭之诛,臣窃悼之。惜哉,言艾之反也!艾性刚急,轻犯雅俗,不能协同朋类 后世地位4 公元782年(建中三年),礼仪使颜真卿向唐德宗建议,追封古代名将六十四人,并为他们设庙享奠,当中就包括“魏太尉邓艾”。同时代被列入庙享名单的只有张辽、关羽、张飞、周瑜、吕蒙、陆逊、陆抗而已。及至公元1123年(宣和五年),宋室依照唐代惯例,为古代名将设庙,七十二位名将中亦包括邓艾。在北宋年间成书的《十七史百将传》中,邓艾亦位列其中。 轶事典故5 邓艾出兵蜀汉前,曾梦见自己席坐于山上,眺望着流水,于是找来殄虏将爰邵,问梦境的暗示。爰邵以“即使能取胜蜀汉,恐怕将军也难以返国”相告,后来果然一如所料。《世说新语·言语篇》中有一则关于邓艾机敏的故事,记曰邓艾有口吃,每次说话提到自己时老是“艾、艾”连呼,司马昭故意戏弄他,便问:“你老是‘艾、艾’,究竟有几个‘艾’啊?”邓艾回答:“所谓‘凤兮凤兮’,还是只有一凤而已。”与汉朝名臣周昌合称为“期期艾艾”。唐代李翰所撰《蒙求》中有“邓艾大志”一语。 墓址6 邓艾墓在蒲城县洛滨镇后阿村附近,墓冢封土呈覆斗型,坐北朝南,原墓基封土高6米,底边长15米,宽13米,墓前曾有祠堂一座(现无),墓冢上留有碑石两通:一为前秦苻坚建元三年(公元367年)三月所建,碑文魏书,有一定艺术价值,于1970年移至西安碑林博物馆保存(墓冢上现仅留碑石底座);一为大金承安四年(公元1199年)十月所建(由于字迹剥蚀,年号不确),现仍耸立墓上。两块碑文均为重修《魏邓太尉祠记》。祠后封土即为邓艾墓,现存高约3.5米,底周约10米,夯土层可见少许残存瓦片。1983年7月被公布为蒲城县县级重点文物保护单位。 家族成员7 邓忠,邓艾之子,与父亲一同死于绵竹。另有余子,人数和名字均不详,在洛阳的被诛杀,邓朗,邓忠之子。 影视形象8 1994年电视剧《三国演义》:王洪光饰演邓艾;2016年电视剧《军师联盟》:刘凌志饰演邓艾。