刘体纯(?-1663),明末清初人,又名刘体仁、二虎,号飞虎。明末农民起义军将领,李自成部将。在李自成死后,坚持抗清,并接受南明赐封,封皖国公,带部队进入夔东,是为夔东十三家之一。 目录 1基本资料 2简介3联明抗清4败亡 基本资料1 本名:刘体纯别名:刘体仁,二虎,刘飞虎所处时代:明末清初民族族群:汉人逝世日期:1663年主要成就:联明抗清爵位:光山伯(顺)、皖国公(明) 简介2 明末农民起义军将领,李自成部将,曾任大顺军右营右标果毅将军。李自成称帝后封光山伯。 联明抗清3 李自成死后,其部下分成两大部分抗清,分别由郝摇旗、刘体纯和李过、高一功率领。1646年九月,两部先后在湖南、湖北,与明湖广总督何腾蛟、湖北巡抚堵胤锡等接上了联系,接受大明隆武朝的节制,与大明联合抗清。1647年(明永历二年、清顺治五年),接受明永历帝赐封,是为皖国公,与马腾云部一起驻巴县陈家坡。到1651年(明永历六年、清顺治九年)底,贺珍、刘体纯、袁宗第、塔天宝、李来亨、郝摇旗等人率领的大顺军余部,先后转移到川东地区,与当地抗清武装相结合,组成了著名的“夔东十三家”。 败亡4 1662年(明永历十五年、清康熙元年)七月,清朝四川总督李国英向朝廷建议发动四川、湖广、陕西三省会剿夔东抗清基地。十二月冬,清军集川、陕、鄂三地区兵力,围攻川东夔东,战事异常惨烈,定西将军图海以各个击破,攻入茅麓山。刘体纯所守东阳山寨遭清军谭泰部围攻,高一功奉李过令增援并接应刘体纯部突围遭清军埋伏全军覆灭,高一功战死。清军围攻二月之久,山寨弹尽粮绝,刘体纯全家自缢而死。

吴贞毓,字元声,一字长声。生于明神宗万历四十六年(公元1618年),宜城镇(今江苏宜兴宜城镇)人。永历九年(公元1655年)三月,贞毓等18人为孙可望所杀害。 目录 1基本资料 2人物生平3相关事件 基本资料1 本名:吴贞毓所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:宜城镇(今江苏宜兴宜城镇)出生日期:1618年逝世日期:1655年主要成就:以死报国字号:字元声,一字长声追赐:太师、吏部尚书、中极殿大学士谥号:文忠、忠节 人物生平2 崇祯十六年(公元1643年)中进士。崇祯十七年(公元1644年)三月明毅宗崇祯皇帝朱由检自缢后,福王朱由崧在南京即位,年号弘光,贞毓任户部主事。弘光元年(公元1645年)弘光帝失败后,唐王朱聿键称帝,改年号为隆武。贞毓任吏部文选主事。隆武二年(公元1646年)隆武帝失败后,他参于拥立桂王朱由榔,贞毓升太常卿。次年(公元1647年)正月,改年号为永历,贞毓任郎中。二月,永历帝逃至桂林,贞毓任吏部左侍郎。永历二年(公元1648年),任户部尚书。永历四年(公元1650年)二月,永历帝因广东西会城失陷,贞毓随驾先至浔州(今广西桂平)。其时,孙可望在贵州自称秦王,胁迫朝廷降旨封赠,贞毓和大学士严起恒都竭力反对,孙可望便怀恨在心。同年十一月,孙可望密派亲信将官把严起恒杀害。当时贞毓因奉旨出使在外,才免遭其害。贞毓回朝后,进封为东阁大学士(宰相)。 相关事件3 永历五年(公元1651年)清兵南征,形势紧迫,永历帝召文武官员商议,有的主张到海滨李元胤处,有的说到安南(今越南)避难,有的主张渡海抵福建附郑成功。武臣马占翔、宦官庞天寿与孙可望相互勾结,阴谋策划,坚持要到贵阳。贞毓因以前反对孙可望封王,没有多言。于是,孙可望一伙于永历六年(公元1652年)二月遣兵,迎永历帝入贵州安隆,改为安龙府,作为永历帝的宫室,其实是一座非常卑陋的房舍。宫人守将也不行君臣的礼节。永历帝心中忧惧,但事已至此,也无可奈何。这时,马占翔管军事,庞天寿指挥勇卫营,军政大权都落在孙可望亲信党羽的手中。他们相互勾结,策划另设内阁九卿科道官,改印文,立太庙,定朝仪,甚至准备改国号为“后明”。永历帝愈来愈感到事态紧急,听说晋王李定国已定广西,军声大振,便与贞毓等人密议,想下密旨,令定国统率大军速来护驾。贞毓说:“主上忧危,正是我辈报国之秋,谁能充此使者?”当即有林青阳愿受命冒险前往。李

刘文秀(?-1658年),陕西延安人。早年一直追随张献忠,大西国建立后,受封为抚南将军,与孙可望、李定国、艾能奇并称为四将军。献忠死后,与孙可望等率大西军余部数万人,进军云贵,联明抗清,在清军大举进犯西南前夕去世,有子刘震,李定国死后,与李定国之子李嗣兴一起降清。 目录 1基本资料 2人物生平3人物成就4历史评价5亲属成员 基本资料1 本名:刘文秀别名:四将军所处时代:明末清初民族族群:汉人出生地:陕西延安逝世日期:1658年主要作品:《天生城碑记》主要成就:击杀白含贞、白广生字号:温甫爵位:蜀王谥号:忠 人物生平2 刘文秀早年追随张献忠,大西国国建立后,受封为抚南将军,与孙可望、李定国、艾能奇合称为四将军。崇祯十七年(1644)明朝四川巡抚马乾收复重庆,西军将领刘廷举走,求救于张献忠。献忠命文秀攻重庆,水陆并进。明副将曾英与参政刘麟长自遵义至,与部将于大海、李占春、张天相等夹击,破大西兵数万,文秀败回降职。隆武二年(1646年)西军将领刘进忠投降了清朝。清军以刘进忠为向导,进入川北。十一月二十六日,清军轻装疾进,出其不意,对大西军发起突然袭击。二十七日晨,清军隔太阳溪与大西军相遇。张献忠命令环营抵抗,清军先攻破第一营步兵。后部分兵猛进,艾能奇杀清军参领格布库。文秀阵斩正白旗参领西特库、队长乌巴什,古朗阿、巴扬阿。清军初战不利,刘进忠引导清军放箭射死了张献忠,西军大乱,清军趁机大败之。与孙可望等率余部数万人溃逃至重庆却苦于没有船,然而文秀擅长游泳,水行如平地,故此夺得对岸的船只,明总兵曾英率部阻击,西军出 人物成就3 刘文秀在西军突围出川时,在击败曾英部时立大功。永历四年到六年进取四川,一度获得很大胜利,但终在保宁被吴三桂所败。 历史评价4 文秀仪度温雅,柔和谨慎。擅长安抚士兵,训诫诸将不得虐待百姓,深得将士之心。邵廷采:以材猛称。徐鼒:文秀起家草泽,乃心王室;恂恂退让,有名将风。情势既迫,猜嫌顿起,岂天必欲讫明命欤?何两贤不相得也! 亲属成员5 义父:张献忠子:刘震任职都督,后随李嗣兴降清,封归义侯。

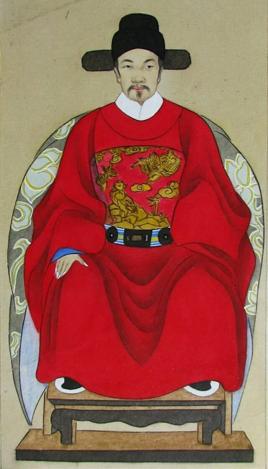

孙可望(?—1660年),原名孙可旺,明末张献忠农民起义军大西政权主要将领、南明永历时期权臣,陕西延长县(或作米脂县)人。公元1630年(明崇祯三年),张献忠在陕北起义,出身贫苦的孙可望参加义军,被张献忠收为养子,改姓张。成年后,勇敢、狡奸,每遇敌,他率部下沉着应变,被军中呼为“一堵墙”。因为他识字,又机灵,很受张献忠器重,为张献忠四个养子中之长子。公元1644年八月(崇祯十七年),张献忠在成都(今四川成都市)建立大西政权,孙可望位列群将之首,以平东将军,另加监军,节制文武。张献忠在川北牺牲后,孙可望与李定国等率大西军余部南下攻占云贵一带,坚持抗清。后改投永历政权,以武力挟制永历朝廷。孙可望为谋封秦王,击杀南明大学士三十人,并与大将李定国不合,导致内讧。公元1657年(永历十一年,顺治十四年),孙可望从贵州引兵入云南,攻打李定国,因部将倒戈不敌李定国。孙可望向清军投降,引清兵入四川、贵州,隶属汉军正白旗。公元1660年(永历十四年、顺治十七年)病死(一说狩猎时为清军射杀)。 目录 1基本资料 2人物生平3人物评价4轶事典故5死因争议6亲属成员7史书记载8影视形象 基本资料1 本名:孙可望别名:孙可旺所处时代:明末清初民族族群:汉人出生日期:?逝世日期:1660年主要成就:孙可望与李定国等率大西军余部南下攻占云贵一带,坚持抗清爵位:秦王(明)、义王(清)谥号:恪顺(清) 人物生平2 公元1630年(明崇祯三年),随从张献忠起义,因骁勇善战,受封为平东将军,与李定国、刘文秀、艾能奇皆为张献忠义子,张献忠赐姓为张可望。公元1646年(顺治三年),清军大举入川,张献忠战死于川西凤鸣山,余部由孙可望和李定国率领,进军云贵地区,作为抗清根据地,一路攻克遵义、贵阳,进据云南。公元1647年(永历元年、顺治四年),孙可望与李定国等人一起称王,孙可望成为国主,年号兴朝。公元1651年(永历四年、顺治八年)四月,孙可望派大将冯双礼等人率领步骑兵数万人、战象十余只,大举进军,由贵州入湖南。一路由铜仁、麻阳,一路由平溪、便水,一路由大小梭罗,合攻沅州(今湖南芷江)。清军沅州守军三营合计只有三千士卒,退入城中,被“围如铁桶”。公元1651年(永历四年、顺治八年)四月十五日,冯双礼占领沅州,活捉清将郑一统、知州柴宫桂。接着乘胜攻辰州(府治在沅陵),因清朝辰常总兵徐勇防守甚严,未能得手。清廷委任的 人物评价3 孙可望于顺治六年,“浚海口,省耕省敛,凡有利于民者无不备举”,滇池地区因而连年丰收。顺治七年前后,修建了可以“灌溉澄郡田畴千万亩计”的西宕泉水利工程,“耕田凿井之民日苛戈于黔粤楚蜀之界”,在维持进攻的同时,还要兴修如此之多的大规模水利工程,困难可想而知。在这里除了群众的热情外,农民军积极参与建设也起了很大作用,如《重修法明寺碑记》提到了“不妨农务,借力新兵”,当年生产就迅速恢复,获得丰收,还有余力“贼见是岁秋成有望,开仓赈济寒生,每人谷一斗”。“一年土产财赋,足供养兵之需”。大西军政权就进入了它的全盛期。云南军民“挥汗如雨,民富庶兵精强”,耕者有其田、战者有其食,使云南成为了当时全国经济状况最好的地方之一。甚至于孙可望在云南的成功治理,还对清廷统治下的地区和人民造成了巨大影响和吸引力。顺治十年清军偏沅巡抚的幕僚丁大任在湖南就听说“滇中人民乐业,云南百姓恬熙,若不知有交兵者”。连远离云南且富甲 轶事典故4 公元1652年(永历六年,顺治九年),孙可望迎永明王朱由榔(即永历帝)入贵州安隆所,改安隆所为安龙府。此为永明入安龙之始。公元1651年(永历四年、顺治八年)三月初六,南明将领孙可望杀害了明桂王朝廷的18个大臣,史称“十八先生之狱”。“十八先生之狱”这一事件还得从公元1652年(永历六年,顺治九年)冬说起。孙可望派人把永历皇帝朱由榔接到他自己的势力范围——贵州安隆所,改名安龙府,作为南明的行在,以达到挟天子以令诸侯之目的。孙可望在贵阳设立了内阁六部,建立太庙和社稷,制订朝仪。他名义上是建立南明永历王朝的秩序,实质上是为将来的篡位做准备。公元1654年(永历八年、顺治十一年)初,永历皇帝慑于孙可望的威逼,在大学士吴贞毓等人的支持下,秘密写信给出征在外的李定国,请求回来护驾。这个消息被宦官马吉祥报告给孙可望,他在盛怒之下,严刑拷掠诸臣,并胁迫永历帝下诏处死吴贞毓等18位大臣。孙可望在用刑时十分残 死因争议5 公元1660年(永历十四年、顺治十七年)十一月孙可望突然死去。对于死因,清朝官修史书《清史列传》及徐鼒《小腆纪年附考》说他是病死。但自清初以来有些野史就对此表示了怀疑,如戴笠的《行在阳秋》和吴伟业的《鹿樵纪闻》说他随从出猎时,被人用箭射死。林时对《荷牐丛谈》更是说孙可望被赐毒酒而死的。孙可望究竟是怎样死的,已难以确定,但孙可望非正常死亡的消息在当时流传很广。公元1669年(康熙八年),清廷派人招抚台湾的郑经,郑经还以孙可望的结局为例来驳斥清政府的种种许诺。郑经在回信中不无讽刺地说:“贵朝宽仁无比,远的不说,拿我见到的来说,像方国安、孙可望等人,哪一个不是竭诚降顺贵朝,现在都怎样了?往事可鉴,足以令人寒心。”无论孙可望死于自己的郁积,还是死于别人的妒害,或清廷的有意安排,都逃脱不了鸟尽弓藏、兔死狗烹的可怜下场。 亲属成员6 义王孙征淇,孙可望子,顺治十七年十一月袭。义王孙征淳,孙可望子,顺治十八年八月袭,薨諡顺愍,后降袭。慕义公孙征灏,孙可望子,康熙十一年七月降袭,卒諡清端,子降袭。一等轻车都尉孙宏相,公元1771年(乾隆三十六年)停袭。 史书记载7 《南明史·第二十七章·第五节》顾诚著《粤滇纪略》卷二《孙可望陷重庆》九峰居士编辑《钦定国史贰臣表传·贰臣传乙,卷七十九》 影视形象8 2005年《长河东流》卢勇饰孙敏宗(孙可望)1984年电影《双雄会》马树超饰张可旺(孙可望)

姜瓖(?—1649年),陕西延川县人,明末清初将领,榆林总兵官姜让之弟。初仕明朝,拜镇朔将军、大同总兵官。崇祯十七年(1644年),闯王李自成攻克太原后,投降大顺政权。不久,归顺大清,跟随阿济格攻打山西、陕西地区,封为统摄宣化、大同诸镇兵马的将军。不满清朝统治者崇满歧汉政策,尤其江西金声桓、广东李成栋反清之后,大清对手握军权的汉军将领猜忌加深,担心朝廷对自己不利,内心不安。顺治六年(1649年),趁着大同征集粮草,引发百姓怨声,自称大将军,归顺南明永历政权,占据大同起兵反清,史称"戊子之变"。受到清军镇压,终为部将杨振威所杀。 目录 1基本资料 2人物生平 基本资料1 本名:姜瓖所处时代:明末清初民族族群:汉族出生地:陕西榆林逝世日期:1649年主要成就:姜瓖大同反正担任职务:大同总兵 人物生平2 姜瓖是陕西延川县人。据《朔州志》载,姜家世代皆明将,长兄姜让是陕西榆林总兵,弟姜瑄为山西阳和副总兵。姜瓖任镇朔将军印大同总兵官。崇祯十七年(1644年)二月,李自成自率主力进破汾州(今汾阳),分向潞安(今长治县)、河曲、静乐、遂长驱太原陷之,然后北向大同。李自成攻宁武,总兵周遇吉坚城固守,两日后城破周遇吉被杀。此时姜瓖秘密派人送上降表,李自成大喜过望,马上打点军队,越雁门,占朔州,直向大同。崇祯十七年(1644年)二月十九日,起义军开到大同城周围。姜瓖归顺,李自成意欲杀之。崇祯十七年(1644年)三月李自成克太原,投降大顺政权。据《甲申传信录》记载:“闯军遂入城,定之。绑姜瓖至,定其叛国之罪,欲斩之,奉闯将张天琳劝释,未戮”。在张天琳的帮助下,放了姜瓖一条生路。李自成对姜瓖心怀戒心,三月六日离开大同时留下张天琳、柯天相、张黑脸掌控大同,而姜瓖虽然仍被封为总兵,但已无大权。李自成败出北京,姜瓖

左懋第(1601年一1645年),字仲及,号萝石。明代山东莱阳县(今山东莱阳市)人。明代著名政治家、外交家,民族英雄。明朝末年,外族入侵,因他富有民族气节,宁死不肯投降满清,被人民誉为“明末文天祥”。诰封光禄大夫、赠兵部尚书。 目录 1基本资料 2人物生平3仕宦经历4家慈忠贞5政治主张6舍身成仁7个人著作8历史评价9家庭信息 基本资料1 中文名:左懋第外文名:Zuo Maodi别名:左仲及,左萝石,号梦石,又号梦农。国籍:明代民族:汉族籍贯:山东莱阳出生日期:1601年逝世日期:1646年主要成就:宁死不屈,英勇殉国,被人民誉为“明末文天祥”出生地:山东莱阳市信仰:儒学代表作品:《梅花屋诗抄》一卷,《萝石山房文抄》四卷,《左忠贞公剩稿》四卷谥号:忠贞 人物生平2 左懋第(1601年-1645年),字仲及,号萝石,山东莱阳人。大明赴清谈和使者,后被清朝扣押,宁死不降,后人称“明末文天祥”。明朝末年,国家内忧外患,危机四伏,大厦将倾,莱阳进士左懋第却登上了人生最壮美的舞台。他治理韩城,政绩优异,考选钦定第一,由知县擢升朝中担任要职,成为威宗皇帝信任的股肱之臣。崇祯甲申(1644),清兵入关,国难当头,他挺身而出,与清朝摄政王多尔衮唇枪舌剑,坚决维护大明尊严。面对酷刑和威逼利诱,他宁作大明鬼,不当清朝王,成为比肩文天祥的民族英雄。莱阳左氏,一世祖左原。明永乐间自章丘迁徙至莱阳。左原生左盛,左盛生左方,左方生文升,文升生奎、英、彦。左懋第祖父左奎,生之龙、之藩、之祯。左之龙(1550-1623),字用化,号云楼,万历己卯(1579)举人,历任河北房山、良乡知县,陕西西华知县,延安府同知,滦州知州,署北平太守,南京刑部广东司员外郎、河南司郎中。诰授奉政大夫、敕 仕宦经历3 1、韩城保卫战抗敌御寇,保障一方平安,维护群众正常的生活生产秩序。崇祯初年,农民起义风起云涌,土匪盗贼四起,韩城尤其猖獗。崇祯五年(1632)十月,左懋第刚到韩城,原任知县外出未归,尚未正式交接公务,就遇上流寇侵扰,左懋第随即下令各乡收敛粮畜,坚壁清野,接着征兵、调饷、防河、守城,成功地击退了敌人。韩城西北山中乃流贼旧巢,残余五七百人盘踞山中,时常出山抢掠,农民不敢上山耕种土地,附近百姓也无法安生。左懋第愤然曰:“无农,民胡以为命?寇不清,民又安得而农耶?”于是,招募十一路民兵,亲自指挥,清剿山中流贼余孽,部分逃往山西,相戒以后“毋入韩境”。对于抓获的三四十人,则令其回家种田。左懋第下车伊始,果断出手,指挥有方,得到韩城士绅百姓的赞许。崇祯六年(1633)十二月,流寇千余人西渡黄河侵袭韩城。这一年韩城夏无雨冬无雪,遭遇严重干旱。左懋第一边组织抗旱救灾,一边戎装上阵,亲自督兵进山五十里追剿,指 家慈忠贞4 左懋第的父亲,左之龙,是左奎的长子,明代万历年间己卯举人。他自幼聪明好学,勤于攻读。明崇祯三年(公元1630年),左懋第在山东乡试中第二名举人,崇祯四年(公元1631年)中进士,被委任陕西韩城县令。韩城县有苏武墓,任韩城县令的左懋第从苏武身上学到了作人气节,他对攀上宰相高位的韩诚籍韩国观不巴结不逢迎,保持了难得的一种骨鲠之臣的正气。在韩城,他打击豪强、均丈地亩、清理赋税、赈济灾民、颇多建树。崇祯十二年(公元1639年)调往京城,提升为户科给事中。《康熙莱阳县志》:人物*烈妇篇----左之龙妻陈氏,通书史,晓大义。甲申李寇陷京,子懋第适督师于外,虽以侄(进士左懋泰)保护免难,然扼腕不食,矢以必死,后贼闻兵至(清兵),奔北。家人共同舆母出都。时有大老服乞服混逃者,知母在,来唁,劝以加餐,母嗔目责以大义,呼儿气咽,死大树下,舆丧以归。《莱阳县志(民国版)》烈女烈妇载:郎中左之龙妻子陈氏。宁海人,崇 政治主张5 左懋第为人正直,敢于直言进谏。崇祯年间,大明矛盾重重、危机四伏,陷入内外交困之中,内有李自成农民军纵横半天下,外有清兵屡次入侵,边防破败,天灾频仍,三饷加派,竭尽民脂,吏治腐朽,民不聊生。统治集团内部争权夺利。身为朝廷言官的左懋第忧心如焚,他屡次上疏,针砭时弊,提出救国救民之策,为朝野所瞩目。左懋第从民族利益出发,多次向当政者提出治国的正确主张。左懋第被擢升为户科给事中后,尖锐指斥民穷、兵弱、臣工推诿、国计虚耗这四种时弊,提醒明王朝加以解决。为减轻劳动人民的负担,缓和阶级矛盾,以有利于巩固封建统治,较好地进行与崛起于关外的满族的民族斗争,他屡次上书奏请纳监、出钱赎罪、广开财源,行平仓法、监法及减轻赋税,输粟边塞、以充军粮。后来,左懋第又改任刑科给事中,仍不断提出减轻人民负担的奏请。初入谏垣,左懋第便上疏要求停止三饷加派,在他和其他大臣的苦谏下,崇祯十三年(1640年),崇祯帝宣布停征剿饷。左 舍身成仁6 崇桢十七年(1644年),农民起义领袖李自成率军攻进北京。不久,清兵入关,迅即攻占北京。安宗朱由崧在南京以伦序续统。左懋第到南京进谒安宗,升为兵科都给事中,后被任命为太常卿,不久又右佥都御吏,巡抚江南诸府。左懋第的母亲陈氏身陷北京,绝食而死,其堂兄弟左懋泰投降了清朝。清兵击败李自成后,饮马黄河,意图南下。安宗梦想偏安江南,准备向入关的清廷割地求和,朝议遣使与清通好。满朝文武谁也不敢前往,面对国难家仇,左懋第悲愤填胸,他上书安宗,要求持节北行,阻止清兵南下。于是,弘光帝升左懋第为兵部右侍郎兼右佥都御史,与左都督陈弘范、太仆寺卿马绍愉出使北京。富有民族气节的左懋第坚决反对割地求和,不甘屈膝苟生,极力主战,并请求拨给他人马,以收复失地,恢复明王朝江山,但未获批准。继而他又拒绝出使议和,他深知两副使即陈洪范、马绍榆软弱,请求另择合适人选。遭朝廷拒绝后,左懋第迫于君命,只得屈就。左懋第深知赴京议和,如 个人著作7 左懋第著有《梅花屋诗抄》一卷,《萝石山房文抄》四卷,《左忠贞公剩稿》四卷。《姜烈士正芳传》作者:左懋第姜正芳,邑人,居邑西北五里许〔指今柏林庄镇小埠顶村〕。少有力,能弓矢及剑。值海上备倭,应登州壮士募,欲杀贼立功名。后事已,罢归农。躯长健勇而朴诚,好解斗。有兄弟十年讼者,合之无异词。又知书,时说古今成败事,髯眉为动。崇祯二年己巳,年已六十。际〔遇〕董大成〔今属柏林庄镇刘家疃村人〕乱。大成亦邑人,恃勇好乱败产,多结恶少。会妖贼李〔指传白莲教的李盛明〕,不知何地人,能术煽齐民,成阴受约为从〔大成暗地里接受他的密约,跟从他造反〕。有招远许汤,杀催税隶叛据腰山〔今称窑山,在谭格庄镇北〕。成与汤夙盟,疑不定,遂出城散徒掠人为盗,三日,得三千人。聚邑西刘家庄,待与俱东去。芳居西南一里,成率骑至其家。芳不避,为开陈大难,不易发,当早寝〔早早停息〕。不应,反迫与俱。芳度〔考虑〕其党已发,不可说,又徒死无益, 历史评价8 明朝末年,国家内忧外患,危机四伏,大厦将倾,莱阳进士左懋第却登上了人生最壮美的舞台。他治理韩城,政绩优异,考选钦定第一,由知县擢升朝中担任要职,成为崇祯皇帝信任的股肱之臣。崇祯甲申清兵入关,国难当头,他挺身而出,与摄政王多尔衮唇枪舌剑,坚决维护大明尊严。面对酷刑和威逼利诱,他宁作大明鬼,不当清朝王,成为比肩文天祥的民族英雄。清乾隆四十一年(1776年)钦定殉节录,赐专谥“忠贞”,祀本邑乡贤、韩城名宦祠,莱阳又建左公祠,春秋次丁致祭。韩城人建祠与汉代的苏武并祀。左懋第墓位于山东省烟台市莱阳市沐浴店镇北旺村东北左家莹,距村约700米,该墓原葬地在柏林庄镇东南方向罗石顶上。1952年部队营房建设时其后裔将此墓迁至该处左姓居住的北旺村左家莹内。墓区有墓冢3座成品字形排列,懋第墓立龙头碑阴刻“恩宠”二字,乾隆41年追谥“忠贞”,赠礼部尚书,墓志是清嘉庆十二年(1808年)敕授文林郎莱阳知县延君寿敬题的 家庭信息9 左原生左盛,左盛生左方,左方生文升、文清。文清生奎、彦、英三子。左奎生之龙、之藩、之祯。左英,号右轩,万历甲申选举赠奉直大夫。弟弟左彦,万历癸未岁贡授曹州府学正。1、左之宜。字用善,号海楼,明代万历丙子举人、庚辰年进士,张懋修榜,第157名,南京户部主事,兵部职方司员外郎、云南道监察御史。是左英的长子。2、左英次子左之有,号虹楼,万历乙酉举人;3、左英三子左之似,号坤楼,万历癸卯年举人涿州知州;4、左英四子左之武,号镇楼,万历丁酉年举人永平府守备、天津卫都司;5、左英第五子左之注,号星楼,贡生彰德府卫经历。左之龙,号云楼,左奎的长子,万历己卯举人房山、良乡、西华知县,延安府同知、南京刑部广东司员外郎、河南司郎中,左之龙次子即名扬天下的忠节名士左懋第。左奎次子左之藩号月楼,贡生光山县主薄。左奎三子左之祯,号曙楼,万历癸巳拔贡南皮县知县巩昌府同知。左奎三子左之祯号曙楼,万历癸巳年拔贡,授南皮知县

孙元化(1581~1632)字初阳,号火东,上海川沙县高桥镇人,是西洋火炮专家。天启间举人。从徐光启学西洋火器法,孙承宗荐为兵部司务,在边筑台制炮,进兵部职方主事,崇祯初为职方郎中,三年以右佥都御史,巡抚登莱,崇祯五年因叛将孔有德攻陷登州,后孔有德在登州携带大量红夷火炮和炮手渡海投降后金,使后金有了火器攻城能力,孙元化因此被斩首于北京菜市口。著有《经武主编》等。 目录 1基本资料 2人物生平3人物贡献4著述作品5籍贯考究6人物评价 基本资料1 本名:孙元化字:初阳号:火东所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:上海川沙县高桥镇出生日期:1581年逝世日期:1632年主要作品:《经武主编》主要成就:西洋火炮专家,传播天主教信仰:天主教 人物生平2 孙元化为一代儒将,其祖父孙抬是明给事中孙浚的后裔,居江东高桥镇(今上海浦东),有子3人。父亲孙继统,致力于诗作,不愿为官,后迁居嘉定。明神宗万历九年(1581),孙元化出生在嘉定县高桥何家弄,后迁居嘉定县城。他“天资异敏,好奇略”,(光绪《嘉定县志·人物》)曾到上海县徐光启学馆受业。(程嘉燧《寿怀西徐翁序》)明万历四十年(1612)举人,从徐光启学习火器和数学,只因热心西学,未能考中进士,遂放弃科举功名,潜心研究西学。孙元化因恩师徐光启接触到西洋教士和西学。在徐光启入教后,他确认天主教能“补益王化,左右儒术,救正佛法”后,于天启元年(1621)在北京受洗入教,即邀请洋教士到家乡嘉定开教,遂使嘉定成为中国天主教活动中心之一。天启二年(1622),辽省防务吃紧,孙元化向朝廷条呈《备京》、《防边》两策,受到朝廷的重视。兵部尚书孙承宗出任蓟辽经略,用孙元化筑台制炮主张,筑宁远城,孙主其事。(《明史· 人物贡献3 孙元化在恩师、明代早期的基督徒徐光启的影响下,爱教爱西学,与教士结下深厚情谊。万历四十四年(1616)“南京教案”发生,驱逐教士。孙元化像徐光启一样保护教士,让教士毕方济、费奇规到他嘉定家中避难。1621年,孙元化41岁,在北京入教。《利玛窦中国札记》赞扬这是徐光启努力的结果,说徐使孙成为“虔诚”的教徒。徐光启第12世裔徐宗泽神父《中国天主教传教史概论》记:“嘉定孙元化是徐文定公(即徐光启)的门人,由徐公被化。”对入教时的孙元化,教会著作或说“尚未中举”(《中国天主教史人物传·孙元化》,或说“嘉定进士孙元化”信教(费赖之《入华耶稣会士列传·郭居静》),均误。前者所据《明史》本传,失实,后说是臆断。据1992年《嘉定县志》卷35,孙中举在万历四十年(1612)。后来,孙三考进士未中。同书卷25《明清进士题名录》也无孙名。孙元化信教后,即赴杭州教友杨廷筠家中,邀请洋教士到家乡嘉定传教,于是有教士 著述作品4 孙元化“绝世聪明,于古今远近之书无不读”(《中国天主教史人物传·孙元化》),成为学贯中西的大学者,尤以西学见长,著作甚丰,大多与西学有关,今分类考订如下:①《周礼类编》四卷光绪《嘉定县志·艺文志·经部》存目,并有陆元辅对此书的赞语,说《周礼》仪礼三百篇,经本书类编后,明白易晓。②《三古姓系汇谱》三十卷光绪《嘉定县志·艺文志·子部》存目,有钱东垣跋。③《离骚解》光绪《嘉定县志·艺文志·集部》存目。①《几何用法》一卷万历三十四年(1606),徐光启与利玛窦合译《几何原本》,孙元化随徐“于每日三四时到利寓所”,参与其事(裴化行《利玛窦传》),对几何学有独到的见解。万历三十六年(1608),徐光启《几何原本》问世,孙元化则著有《几何用法》一卷,《宝山县志·艺文志》存目。丰顺氏《持静斋书目·子部·天文算学类》收此书。上海东方图书馆藏有孙元化《几何用法》抄本一册,凡48页,前有自序:子先师受几何于利西泰 籍贯考究5 研究孙元化生平,其籍贯不可不辩,因为诸家说法不一,共有四说。一作嘉定人(《明史》),一作云间(松江)人(《睡答》、《画答》),一作宝山人(《中国天主教史人物传》),一作川沙人(《嘉定古今·民族英雄孙元化》)。之所以众说纷纭,是因为孙的出生地高桥镇历史上曾属嘉定、宝山、上海、川沙县。因为上海县属松江府,上海县人孙元化自然就是松江(云间)人了。历史上高桥属县一变,孙元化籍贯也一变。照此说法,今高桥属上海浦东新区,孙元化籍贯应改作上海市浦东新区。虽说这些说法并非毫无道理,只是读者难明其中原委,会引起疑问。史家撰史,应尊重历史,历史人物的籍贯只能以其出生地当时的属县来定,孙元化籍贯应依《明史》,作嘉定人。 人物评价6 孙元化“从军辽东,经营登莱,汰冗兵,省辽饷,安抚流民,雇用西士,勤勤恳恳,竟图恢复大业”,(宋伯胤《孙元化著述略述》)无奈偶一失慎,为人所误,致生兵变,招抚不成,登州失守,过错不轻。崇祯若是知人爱才,眼光远大应听从辅臣周延儒、徐光启意见,免他一死,让他带罪任事,发挥一技之长,近则有利辽东防务,远则将开创西学东传新局面。无奈崇祯眼光短浅,杀害英才,铸成大错。俗话说:“千军易得,一将难求。”对于绝无仅有的专门人才、国宝级人物,是不是可以说:“十将可得,一家难求呢?”尊重知识,尊重人才,特别是尊重爱护科技英才,关系到国家盛衰,杀孙元化留给后人的教训,实在是太深刻了!

奢崇明(1561年-1629年),四川永宁(今叙永)人,大明永宁宣抚司土司,天启元年,叛明自立,伪号“大梁”,自称“大梁王”,割据西南。 目录 1基本资料 2生平3相关事件4身死 基本资料1 本名:奢崇明别名:sha drung mieng所处时代:明朝民族族群:彝族逝世日期:1629年籍贯:四川叙永 生平2 奢崇明祖辈得到朝廷封赠,世袭永宁宣抚司职,手中握有勇敢善战的彝兵,万历十四年(1586年)奢崇明袭职四川土司永宁(治所在今四川省叙永西南、辖境相当今叙永、筠连、古蔺等县地)宣抚使。到了明后期社会矛盾尖锐,战事频起,至明熹宗初年不仅后金大兵压境,辽东事紧,且有西南农民起义和土司反叛活动愈演愈烈,在西南地区统治者与当地各族之间的矛盾也十分尖锐。奢安之乱爆发前,当时贵州提学道刘锡玄曾言:云贵当地百姓遭受贪官污吏的盘剥,生活苦不堪言,然而当地土司也压榨百姓,百姓无一不愤怒。足见当时不仅平民受到官僚压迫,甚至土司也备受流官“脧削”。奢崇明与其子奢寅等人也有所怨恨,因而产生了叛明之心。天启元年(1621),后金崛起于辽东,明军屡败,为解燃眉之急,明廷征调奢崇明率所部兵马援救辽东,奢崇明趁机派遣其婿樊龙、部将张彤率领步骑兵二万来到重庆。1621年9月17日,趁校场演武之机,杀死巡抚徐可求等军政官员20余人 相关事件3 1621年10月18日,奢崇明率军包围成都,当时成都守兵只有2000人,布政使朱燮元急调石柱宣慰司(治所在今重庆石柱县)、龙安府(治所在今四川省平武县)等地官军入援,明廷升朱燮元为四川巡抚,调派杨愈茂为四川总兵官,入川平叛。一向忠于明廷的著名女将-石柱宣慰使秦良玉遣其弟秦民屏、侄秦翼明等率白杆兵4000人进驻南坪关(今重庆南川西南),扼重庆叛军归路,又分兵守忠州(今重庆忠县)。秦良玉自统精兵6000沿江西上。贵州巡抚李标派总兵张彦芳、都司许成名、黄运清等援救四川。从十月至十二月,大小百余战,消灭叛军1万余,先后收复遵义、绥阳、湄潭、桐梓、乌江(今均属贵州省)等地。1622年2月,朱燮元以叛军将领罗乾象为内应,又遣部将设伏诈降,奢崇明上当,亲至城下,被明军包围,罗乾象投降,奢崇明突围逃走,退往永宁。1622年5月23日,明朝大军进逼重庆,奢崇明奋力固守,但明军势大,秦良玉率秦民屏夺取二郎关,总 身死4 此后,奢崇明父子长期客居水西,依附于土司安邦彦(彝族)。天启六年(1626年),奢寅被部下杀死。崇祯二年(1629年)八月,奢崇明作最后的努力,自号大梁王,安邦彦号四裔大长老,二人合兵全力进攻永宁,但遭到朱燮元所率明朝川黔诸军的追击,是年八月十七,大雾,奢安所部被明将李仕奇伏击于红土川,被明军主力趁机包围,力战不脱,全军覆没,奢崇明、安邦彦身死。明平奢崇明之战天启元年(1621年)九月至三年(1623年)十一月,明朝官军平定四川永宁宣抚司宣抚使奢崇明武装叛乱的作战。奢崇明,彝族人。万历十四年(1586年)袭职四川土司永宁(治所在今四川省叙永西南、辖境相当今叙永、筠连、古蔺等县地)宣抚使,与其子奢寅久有反明割据之心。天启元年,自请调马、步兵2万援辽,派遣其婿樊龙、部党张彤等领兵至重庆。九月十七日,奢崇明起兵杀死巡抚徐可求等军政官员20余人,发动叛乱,占据重庆,攻合江,破泸州,陷遵义(今属贵州省

张煌言(1620年7月8日—1664年10月25日),字玄著,号苍水,浙江鄞县(今宁波市鄞州区)人,汉族,南明儒将、诗人、民族英雄。崇祯时举人,官至南明兵部尚书。顺治二年(南明弘光元年、1645年)南京失守后,与钱肃乐等起兵抗清。后奉鲁王朱以海,联络十三家农民军,并与郑成功配合,亲率部队连下安徽二十余城,坚持抗清斗争近二十年。康熙三年(1664年),随着永历帝、监国鲁王、郑成功等人相继死去,张煌言见大势已去,于南田的悬嶴(ào)岛(今浙江象山南)解散义军,隐居不出。是年被俘,后于杭州遇害,就义前,赋《绝命诗》一首。谥号忠烈。其诗文多是在战斗生涯里写成,质朴悲壮,表现出作家忧国忧民的爱国热情,有《张苍水集》行世。张煌言与岳飞、于谦并称“西湖三杰”。清国史馆为其立传,《明史》有传。乾隆四十一年(1776年)追谥忠烈,入祀忠义祠,收入《钦定胜朝殉节诸臣录》。 目录 1基本资料 2张煌言人物生平3张煌言主要成就4张煌言人物评价5张煌言个人著作6张煌言亲属成员7张煌言后世纪念 基本资料1 本名:张煌言别称:张苍水字号:字玄著 号苍水所处时代:明末清初民族族群:汉族出生地:浙江鄞县出生时间:1620年7月8日去世时间:1664年10月25日主要作品:《张苍水集》、《北征录》、《探微吟》主要成就:联络郑成功积极抗清,拥立鲁王朱以海监国官职:兵部尚书谥号:忠烈(清朝追谥) 张煌言人物生平2 万历四十八年(1620年)六月九日,张煌言出生于浙江宁波府鄞县一个官僚家庭,父张圭章,天启四年(1624年)举人,曾任山西盐运司判官,官至刑部员外郎。母赵氏,于张煌言十二岁时病卒,故一直跟随在父亲身边长大。张煌言少年时期就胸怀大志,为人慷慨并且喜爱讨论兵法之道。崇祯九年(1636年),张煌言十六岁参加县试,并考察骑射,张煌言射三箭皆中靶,与他一起应试的人没有不惊叹的。崇祯十五年(1642年),张煌言考中举人。当时,李自成领导的农民起义烽火已燃遍全国,明朝的统治岌岌可危,于是朝廷开始重视培养文武兼备的人材,张煌言虽考文举,但仍须加试一些战事急需的武备科目。在考试时,朝廷“以兵事急”,令考生“兼试射”,而张煌言竟“三发皆中”,使在场者十分惊服。加之他平日留心时局,“慷慨好论兵事”,故周围的人们对他更加敬重。顺治二年(南明弘光元年、1645年),清军大举南下,连破扬州、南京、嘉定(今上海市嘉定区) 张煌言主要成就3 顺治二年(南明弘光元年、1645年)之后,张煌言先是跟钱肃乐率领义军,驰骋宁绍,转战浙东打击清军。以后又与郑成功所率的军队在天台会师。鲁王到达绍兴,开始主持浙东反清事宜,二十六岁的张煌言以赐进士出身的身份,先后任翰林院编修、兵科给事中等职。此时,福建的郑氏地方势力也奉唐王朱聿键在福州建立另一个小朝廷,建号“隆武”。于是,在东南沿海便有了两个并立的小朝廷,这就决定了抗清力量无法统一、合作,反形成互相牵制、抵消的局面。顺治四年(永历元年、1647年)四月,任职左都御史的张煌言奉鲁王命监张名振军,他率战舰浮海至崇明,一度登陆,但不幸为飓风所袭失败,全军覆没,自己也被俘后逃出,这是他首次指挥义军作战。顺治五年(永历二年、1648年),张煌言参加义军恢复宁波失败,便率军至上虞县平冈结寨固守,并一度联合其他义军对清军发动进攻,焚上虞、破新昌,逐渐成为浙东人民抗清的一面旗帜。顺治八年(永历五年、1651年 张煌言人物评价4 《清史稿》:“当鼎革之际,胜国遣臣举兵图兴复,时势既去,不可为而为,盖鲜有济者。徒以忠义郁结,深入於人心,陵谷可得更,精诚不可得沫。煌言势穷兵散,终不肯为逭死之计。”佚名著《兵部左侍郎张公传》:“自丙戌至甲辰,盖十九年矣,煌言死而明亡。”顾城:在南明历史上,最杰出的政治家有两位,一位是堵胤锡,另一位是张煌言。堵胤锡在永历朝廷中一直遭到何腾蛟、瞿式耜等人的排挤,无法展布他的雄才大略,终于赍志以殁;张煌言偏处浙江、福建海隅,得不到实力派郑成功的支持,空怀报国之志。历史上常说“何代无才”,治世不能“借才于异代”,就南明而言又何尝不是如此。在史书上,人们习惯于把史可法、何腾蛟、瞿式耜列为南明最堪称赞的政治家,其实,他们不过是二、三流的人物,就政治眼光和魄力而言根本不能同堵胤锡、张煌言相提并论。丁云川:“张苍水的级别是南明兵部尚书,相当于现在的国防部部长,他不像岳飞,祭礼是不能按皇家规格来办,不能戴黄 张煌言个人著作5 张煌言一生仅活了四十五岁,但其诗文著述甚丰,后人收辑整理名《张苍水集》。但此文集在清朝一直被列为禁书,故仅有传抄稿本。直至1901年时,始有国学大师章炳麟将其排印(二卷本),附《北征录》一卷问世。1909年,又有国学保存会的排印本十二卷,补遗一卷,附录八卷出版。别有《四明丛书》本九卷,附录八卷传世。1959年,由中华书局对文集的诗文重加整理、校勘后,将《张苍水集》分为四编,包括《冰槎集》、《奇零草》、《采薇吟》及《北征录》;又,附录一卷,载有年谱、传略、序跋等。张煌言诗文多是在战斗生涯里写成。其诗质朴悲壮,充分表现出作家忧国忧民的爱国热情。《滃州行》、《闽南行》、《岛居八首》、《冬怀八首》等诗抒情言志,表现艰苦卓绝的战斗生活。尤其是《甲辰八月辞故里》二首及《放歌》、《绝命诗》,写于就义之前,饱含血泪,为传世之作。亦能文,较著名的有《北征录》、《上延平王书》、《奇零草序》等。《放歌》《忆西湖》 张煌言亲属成员6 父亲:张圭章母亲:赵氏董氏,死于狱中。张万祺,先父三日于镇江遇害。 张煌言后世纪念7 张煌言墓位于西湖南岸、南屏山北麓荔枝峰下,在南屏山荔枝峰下,与章太炎墓毗邻。墓用砖砌成园形,墓碑文“故明勤苍水张公墓”。墓两侧分别为与他同时被捕殉难的扬冠玉和罗子木墓。墓左前方还有张苍水祠。祠堂是一座白墙黑瓦的仿明建筑,正厅有张苍水先生像,高三米,四壁墙上挂有八幅壁画,追述了张苍水从少年到就义的悲壮一生。张煌言于康熙三年(1664年)在南田悬岙岛(今象山县)被捕,同年九月初七遇害于杭州弼教坊,遗体收于今址。墓建成后屡经修缮,于1966年底毁,1983年按1920年重修时旧貌修复。墓坐南朝北,三墓成品字形布列,张煌言墓居中,西侧为参军罗子木墓,东侧为侍童杨冠玉及舟子墓。三墓皆圆形拱顶,墓壁清水砖砌,上封土植草。张氏墓直径5.20米,高2.45米,乾隆四十一年,赐谥张煌言为“忠烈”。前立“皇清赐谥忠烈明兵部尚书苍水张公之墓”碑一方。罗氏墓直径3.07米,高0.92米,前竖“故明参军溧阳罗子木墓”

安邦彦(1570年—1629年9月),贵州织金那威(今织金官寨)人,明水西宣抚司土司。明天启二年二月,安邦彦起兵响应四川永宁宣抚使奢崇明反明,自称“罗甸大王”,其领导下的叛军,波及贵州大部、四川、云南、湖南等地,三次围攻贵阳,明崇祯己巳年八月,因兵败在四川红土川被杀。 目录 1基本资料 2人物简介 基本资料1 本名:安邦彦别称:罗甸大王所处时代:明朝民族族群:土司出生地:贵州织金那威去世时间:1629.9主要成就:贵州人文主要事件:发动反明叛乱 人物简介2 安邦彦是明朝末年西南的川贵等省历史上著名的“奢安之乱”的主要头领,曾经在明代天启2年(1622年)2月7日,率10万叛军进围黔中首府贵阳。在围困的10个月中,贵阳犹如一座孤岛,外无援军,内缺粮食,以至城内百姓落入“人相食”的可悲境地。作乱多年后,于崇祯二年(1629),才被兵部尚书朱燮元,督贵、川、湖、滇、粤五省兵马平复。崇祯己巳年八月,在红土川被斩杀。

许孚远(1535—1604),字孟中,号敬庵,德清县乌牛山麓人。生于明世宗嘉靖十四年,卒于神宗万历三十二年,年七十岁。早年受学于唐枢。嘉靖四十一年(公元一五六二年)进士,授南京工部主事。后调吏部主事。因讲学遭尚书杨博忌,称疾离归。 目录 1基本资料 2人物生平 基本资料1 中文名:许孚远籍贯:德清县乌牛山麓出生日期:1535年逝世日期:1604年字:孟中号:敬庵 人物生平2 隆庆(1567—1572)初,首辅高拱荐其为考功主事,出为广东佥事,招降大盗,倭寇骚扰广东,以水陆夹攻,擒获倭寇70余人,受到嘉奖。万历年间(1573—1620),首辅张居正逐“拱党”,谪为两淮盐运司判官。历兵部郎中,出知建昌府(今江西水修西北),暇辄讲学。不久,经给事中邹元标推荐,擢为陕西提学副使,以身作则,考核肃然。万历二十年(1592),升右佥都御史,出任福建巡抚,奏请以僧田十六入官。又募兵垦海坛地八万三千有奇,筑城建营舍,聚兵以守。三年后,擢南京大理卿,调兵部右侍郎,旋改北部左侍郎。道中被论,乞休。数年后卒于家,谥恭简,赠南京工部尚书。

麻贵(?-1618),大同右卫(今山西朔州右玉县)人,大同参将麻禄之子,明朝将领、抗倭英雄。万历初任大同总兵,万历十年(1582年)年迁往宁夏任总兵。万历十九年(1591年)受到弹劾被贬,赴边疆戍守。万历二十年(1592年)被重新任用,平定叛乱有功,提拔为总兵官。万历二十五年(1597年)任备倭总兵救援朝鲜,抵挡日本入侵。从万历三十八年(1610年)开始镇守辽东,万历四十年(1612年)称病退职。死后被赐予祭葬。 目录 1基本资料 2人物生平3人物成就4人物评价5轶事典故 基本资料1 本名:麻贵所处时代:明朝出生地:大同右卫逝世日期:1618年主要成就:抗倭寇、平贼兵、戍守边疆父亲:麻禄 人物生平2 麻贵由舍人从军,累功升都指挥佥事,充任宣府游击将军。隆庆年间,提升为大同新平堡参将,贼寇大举进犯,掠夺山阴、怀仁、应州。地方将官多由此获罪,唯独麻贵和兄长副将麻锦拒敌有功,受到奖赏。万历初年,麻贵被提升为大同副总兵。万历十年(1582年)冬天,麻贵以都督佥事的身份充任宁夏总兵官。不久,麻贵将总指挥部迁往大同。时各部朝贡求和为时日久,撦力克世袭封为顺义王,侍奉中国更加虔诚。麻贵经常因安抚边境有功劳而蒙受赏赐。万历十九年(1591年),阅视少卿曾乾亨弹劾麻贵,麻贵被贬官至边境防守。万历二十年(1592年),宁夏人哱拜反叛,朝廷起用麻贵为副将,率军讨伐叛贼,麻贵多次攻城都无法取胜。五月,哱拜用五百名河套骑兵围攻平虏堡,麻贵挑选精锐士兵三百人从小路急行军打退了敌人。不久,麻贵以总督魏学曾的命令在横城招抚著力兔、银定、宰僧三人,许给他们重利,他们都不答应,麻贵于是回兵攻城。宁夏总兵董一奎攻城南,固原总 人物成就3 麻贵镇守边疆多年,立下赫赫战功,在万历二十年(1592年)哱拜之叛中,俘斩河套部一百二十人,而后跟随李如松追击著力兔部至贺兰山,斩获首级一百二十多,震慑贼军。万历二十二年(1594年)在抗击卜失兔等部落侵犯中,又斩首二百三十有奇,获畜产一万五千,万历皇帝因此告庙宣捷,次年卜失兔复来,麻贵又斩获首级四百多人,获马驼牛羊一千五百。麻贵于壬辰倭乱中抗击日军将领加藤清正数次皆胜,先用别将解生配合朝鲜将领李元翼抗击倭寇,颇有斩获功,令日军将领小西行长退守井邑,加藤清正还军庆州,在丰臣秀吉死后,日军大撤军时麻贵又首先击溃加藤清正。 人物评价4 《明史》:贵果毅骁捷,善用兵,东西并著功伐。先后承特赐者七,锡世廕者六。《明史》:麻氏多将才。人以方铁岭李氏,曰“东李西麻”。《明史》:麻贵宣力东西,勋阀可称。两家子弟,多历要镇,是以时论以李、麻并列。然列戟拥麾,世传将种,而恇怯退避,隳其家声。语曰“将门有将”,诸人得无愧乎。万历皇帝:一时良将。 轶事典故5 万历三十九年(1611年),右都督麻贵镇辽东,征战蒙古泰宁炒花时,该地忽然打雷、地震,令泰宁部落的军队以为天灾来临。

梅国桢(1542-1605年),字克生,号衡湘,湖广麻城(今湖北省麻城市)人。明朝大臣。万历十一年(1583年),中进士,出任固安知县,迁任监察御史。万历二十年(1592年),发生宁夏降将反叛。出任监军御史,随从陕甘总督魏学曾讨伐叛乱。鉴于官兵作战失利,弹劾魏学曾下台,荐举李如松为宁夏提督,率领甘肃巡抚叶梦熊等人,最终平定宁夏之乱。凭借功勋,出任太仆少卿,迁右佥都御史、大同巡抚,拜兵部右侍郎、宣大总督。万历三十三年,去世,获赠右都御史。 目录 1基本资料 2明史记载 基本资料1 本名:梅国祯所处时代:明代民族族群:汉人出生地:湖北麻城出生日期:1542年逝世日期:1605年主要成就:担任监军,参与征讨哱拜字号:字克生,号衡湘 明史记载2 梅国桢,字克生,麻城人。少雄杰自喜,善骑射。举万历十一年进士,除固安知县。中官诣国桢请收责于民,国桢伪令民鬻妻以偿。民夫妇哀恸,中官为毁券。擢御史,会拜反,魏学曾师久无功。时宁远伯李成梁方被论罪,廷议欲遣为大将,未敢决。梅国桢独疏保之。乃遣李成梁之李子如松为宁夏提督,将辽东、宣大、山西诸镇兵马以往。而梅国桢监其军,遂与李如松至宁夏。初,魏学曾欲招东旸、朝,令杀拜父子赎罪,遣卒叶得新往。四人方约同死,折得新胫,置之狱。巡抚朱正色以贼诡请降,而张杰尝总宁夏兵,故与拜善,遣杰入城招之。朝乃舁得新见杰,得新大骂贼,被杀,杰亦系不遣。而学曾以贼求抚为之请,帝切责。及是,城中百户姚钦、武生张遐龄射书城外,约内应,夜半举火。外兵不至,贼杀其党五十人,钦缒城出,来奔。当是时,贼外以求抚缓兵,而阴结寇为助,然粮尽,势且困。七月,学曾与梦熊、国桢定计,决黄河大坝水灌之,水抵城下。时套寇卜失兔、庄秃赖以三万骑犯定

南居益,字思受,号二太、损斋,(1566-1644),陕西渭南县人,生于四川成都驿传署衙门。曾祖南逢吉,提学副使。祖南轩,布政司左参议。父南宪仲,万历二年进士,枣强知县。娶华州郭性之女。习《易经》。万历辛卯年陕西乡试第十名。万历二十九年进士,会试七十七名,二甲五十三名。户部观政。甲辰,授礼部主事。丁未,刑部关外审决。戊申,升员外。升郎中。庚戌,升广平知府。癸丑,升山西提学副使。丙辰,升参政。己未,升本省参议。庚寅,升右布政照管事。辛酉,升本省左布政。壬戌,升太仆寺卿。癸亥,升都察院右副都御史。总督河道工部右侍郎右副都御史。起工部右侍郎总督仓。崇祯二年升工部尚书。傅淑训撰墓志。葬于渭南辛市祖茔。 目录 1基本资料 2, 基本资料1 中文名:南居益国籍:中国出生地:陕西渭南出生日期:1566逝世日期:1644 ,2 南居益(?-1644),南宪仲子,陕西渭南人。字思受,号二太,万历年间进士,由刑部主事累升至按察使,左右布政使。天启辛酉(1621)年,自晋归,二十年仕劳思休,得瀑于沋川之西原,爱而买之,遂建瀑园,并做《瀑园记》。次年,又被起用,入为太仆。第三年,擢为右副都御史,巡抚福建。荷兰海盗骚扰漳、泉,击退之,并筑城镇海港,平息海患,擢升工部右侍郎,总督河道。后宦官魏忠贤当道,排挤居益,削职归。然福建人民念其大德,在澎糊及平远台为之建立生祠。崇祯元年(1628),起为户部右侍郎,总督仓场,后代张风翔为工部尚书,不久削籍归乡。十六年,李自成攻克渭南,迫降不从,次年绝食而死。著有《晋政略》、《年谱》、《致爽堂诗》、《青箱堂集》等。其墓在秦村西南祖莹。

李之藻(1565年—1630年),字振之,又字我存,号凉庵居士,又号凉庵逸民,浙江杭州人。万历进士。明代科学家。1610年入天主教。 目录 1基本资料 基本资料1 本名:李之藻所处时代:明代出生地:浙江仁和(今杭州)出生日期:1565年逝世日期:1630年主要作品:《坤舆万国全图》、《天学初函》、《乾坤体义》(与利玛窦合著)主要成就:绘制《坤舆万国全图》;译著西学经典字号:字振之信仰:天主教

杨廷筠(1557~1627),字仲坚,号淇园,洗名弥格尔(Michael),笔名弥格子。汉族,浙江杭州仁和人,1592年(万历二十年)进士,曾任监察御史,早年习“王学”和佛学,与祩宏大师交好,后经过李之藻介绍,洗归信天主教,与徐光启和李之藻并列,被称为中国天主教“三大柱石”的人物之一。 目录 1基本资料 2人物简介 基本资料1 本名:杨廷筠别称:弥格尔字号:字仲坚所处时代:明朝民族族群:汉人出生地:浙江杭州仁和出生时间:1557年去世时间:1627年主要作品:《读史评》主要成就:中国天主教三柱石之一信仰:天主教 人物简介2 他曾在北京与利玛窦交往,但没有象徐光启、李之藻那样随耶稣会士研习天文历算。辞官回杭州后,参与东林讲会,同时与在江南的传教士郭居静、金尼阁和艾儒略等往来。1611年(万历三十九年),在参观了李之藻父亲的西式葬礼后,决定改信天主教。其作品有《代疑编》、《代疑续编》、《圣水纪言》、《天释明辨》等。他曾两次辞官退隐。第一次是因为不愿意与兄长同流合污,第二次是因为阉党魏忠贤的迫害。为官期间,关怀百姓,政绩卓著。退隐之后,关心教育,与学术界联系密切。1627年(天启七年)12月高烧,一病不起,于年底病逝(一说1628年(崇祯元年)初)。其家人成员百余人皆从天主教。其世俗著作,除《读史评》及一些序言和诗作外,均遗失;宗教作品都有保留。