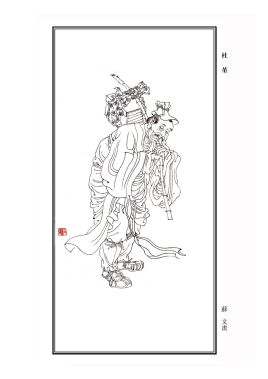

杜堇,明代画家,生活在十五至十六世纪初,原姓陆,字惧男、号柽居、古狂、青霞亭长,江苏丹徒(今江苏镇江)人。 目录 1基本资料 2人物介绍3传世作品 基本资料1 中文名:杜堇国籍:中国民族:汉族出生地:江苏丹徒(今江苏镇江)出生日期:明代十五世纪逝世日期:明代十六世纪初代表作品:《画史会要》、《图绘宝鉴续纂》、《无声诗史》 。 人物介绍2 杜堇,明代画家,生活在十五至十六世纪初,原姓陆,字惧男、号柽居、古狂、青霞亭长,江苏丹徒(今江苏镇江)人,占籍燕京(今北京市)。宪宗成化(1465—1487)中试进士不第,绝意进取。工诗文,通六书,善绘事,界画楼台,最严整有法,山水树石不甚称。人物亦白描能手,花草鸟兽并佳,又能作飞白体,宜乎宗之者众。弘治二年(1489)为吴原博(宽)作赏菊宴集图。从艺活动约在成化、弘治间。梅下 传世作品3 明代中期的画坛,除了活跃着以沈周、文徵明等为代表的“吴门画派”和以戴进、吴伟为代表的“浙江画派”之外,在南京还出现了一些独具风格的文入画家。他们个个能诗、能文、擅书、擅画,且r生,隋开朗,豪放不羁。杜堇就是其中的一位。杜堇的人物画宗法李公麟,笔法精劲流畅,别具秀逸之态,因此他被推为当时画坛的白描高手。其人物画大都表现古代传说故事或逸闻趣事,并以山水及园林景致为衬景,有的还题诗作赋,显示着一派文入画的格调。传世作品有《竹林七贤图》卷,现藏辽宁省博物馆;《梅下横琴图》轴藏上海博物馆;《绿蕉当暑图》,藏扬州市博物馆;《林堂秋色图》轴藏广州美术馆;《祭月图》轴藏中国美术馆;《古贤诗意图》卷于弘治十三年(1500)由金琮(1449-1501)书古人诗十二首,后又由杜堇补图,现存九段,该图笔法峭劲,潇洒流利,用墨比宋人简淡。《东坡题竹图》轴人物形象细腻传神,自题七绝一首,另有《邵雍像》轴等,上述画均藏故

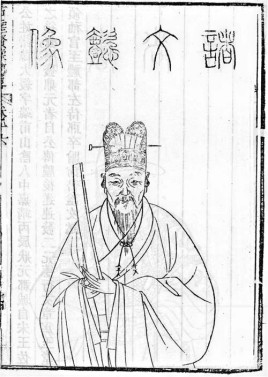

诸大绶(1523-1573),字端甫,号南明,汉族,浙江绍兴府山阴县漓渚(今浙江绍兴漓渚镇)人。明代官吏。嘉靖三十五年会试第二、进士第一,状元,授翰林修撰,预修《承天大志》、《世宗实录》,校录《永乐大典》,升左春仿左谕德,官至礼部右侍郎兼侍读学士,卒谥文懿,有《诸文懿公集》。概述图片来源 目录 1基本资料 2人物生平3对师 基本资料1 本名:诸大绶字号:字端甫,号南明所处时代:明代民族族群:汉族出生地:绍兴府山阴县漓渚出生时间:1523年去世时间:1573年主要作品:《诸文懿公集》主要成就:“越中十子”之一谥号:文懿 人物生平2 诸大绶,字端甫,号南明,山阴(今绍兴)漓渚人。为官时,曾侍穆宗日讲6年,深得信任。据志书记载,大绶“立朝不激不随,有公辅之望”。为人耿直,体贴民情,尊重乡贤,曾与京中绍兴籍官员通力协作,拯救徐渭出狱,免遭杀戮。大绶卒后,皇上赠吏部尚书,谥文懿。徐渭闻之,泣不成声,即撰写《哀诸尚书辞》一文,赞慕他的为人。诸大绶明嘉靖三十五年(1556),山阴诸大绶一举夺魁,成为丙辰文科状元。授翰林院,曾侍穆宗日讲,史载大绶“立朝不激不随,有公辅之望”。与萧勉、陈鹤、杨珂、朱公节、沈炼、钱鞭、柳林、徐渭、吕光升等并号“越中十子”,万历元年(1573年)救徐渭出狱。诸大绶自幼聪敏过人,日诵千言,才思敏捷,状貌修伟。一天私塾老师出了一个对子:“泾渭同流,清斯濯缨,浊斯濯足。”语音未落,诸大绶应声对道:“炎寒异态,夏则饮水,冬则饮汤。”老师赞叹不已,称他将来必能大魁天下。诸大绶21岁乡试第二,但会试屡屡不中,他毫不气 对师3 其实,诸大绶的为人品质与其老师的教诲是分不开的,诸大绶自幼聪慧过人,有一天,塾师在讲如何做人的时候,忽然出了一个上句叫大家对:泾渭同流,清斯濯缨,浊斯濯足;一时间,教师里的学生纷纷议论开了,有的说了半句“大小异形”有的说“长短异形”。这是,一个富家家公子模样的学生站起来说:贫富殊途,穷则无权,豪则无情。说完后洋洋得意的笑了起来,这时,全班只有诸大绶一言不发,正在冥思苦想,他听到这个富家子弟这么一说,气不打一处来,时值炎炎夏日,诸大绶猛喝一口水,脑子中灵光一闪:夏天炎热就喝水,冬天寒冷就要喝汤,我们要饮水思源,老师出句的意思不就是要叫我们辨明清濯,养性修身吗?我不妨这样对:炎寒异态,夏则饮水,冬则饮汤。诸大绶的话音刚落,他的老师脸上顿时绽开了笑容,说,知我者,大绶也!其实,大绶的对句表面上是写知冷晓热,实际上是表明顺应变化、知晓道理的意思,并暗喻饮水思源,饮汤知暖而不忘师恩的真情。与那位只知道

张煌言(1620年7月8日—1664年10月25日),字玄著,号苍水,浙江鄞县(今宁波市鄞州区)人,汉族,南明儒将、诗人、民族英雄。崇祯时举人,官至南明兵部尚书。顺治二年(南明弘光元年、1645年)南京失守后,与钱肃乐等起兵抗清。后奉鲁王朱以海,联络十三家农民军,并与郑成功配合,亲率部队连下安徽二十余城,坚持抗清斗争近二十年。康熙三年(1664年),随着永历帝、监国鲁王、郑成功等人相继死去,张煌言见大势已去,于南田的悬嶴(ào)岛(今浙江象山南)解散义军,隐居不出。是年被俘,后于杭州遇害,就义前,赋《绝命诗》一首。谥号忠烈。其诗文多是在战斗生涯里写成,质朴悲壮,表现出作家忧国忧民的爱国热情,有《张苍水集》行世。张煌言与岳飞、于谦并称“西湖三杰”。清国史馆为其立传,《明史》有传。乾隆四十一年(1776年)追谥忠烈,入祀忠义祠,收入《钦定胜朝殉节诸臣录》。 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4人物评价5个人著作6亲属成员7后世纪念8史书记载 基本资料1 本名:张煌言别称:张苍水字号:字玄著 号苍水所处时代:明末清初民族族群:汉族出生地:浙江鄞县出生时间:1620年7月8日去世时间:1664年10月25日主要作品:《张苍水集》、《北征录》、《探微吟》主要成就:联络郑成功积极抗清,拥立鲁王朱以海监国官职:兵部尚书谥号:忠烈(清朝追谥) 人物生平2 万历四十八年(1620年)六月九日,张煌言出生于浙江宁波府鄞县一个官僚家庭,父张圭章,天启四年(1624年)举人,曾任山西盐运司判官,官至刑部员外郎。母赵氏,于张煌言十二岁时病卒,故一直跟随在父亲身边长大。张煌言少年时期就胸怀大志,为人慷慨并且喜爱讨论兵法之道。崇祯九年(1636年),张煌言十六岁参加县试,并考察骑射,张煌言射三箭皆中靶,与他一起应试的人没有不惊叹的。崇祯十五年(1642年),张煌言考中举人。当时,李自成领导的农民起义烽火已燃遍全国,明朝的统治岌岌可危,于是朝廷开始重视培养文武兼备的人材,张煌言虽考文举,但仍须加试一些战事急需的武备科目。在考试时,朝廷“以兵事急”,令考生“兼试射”,而张煌言竟“三发皆中”,使在场者十分惊服。加之他平日留心时局,“慷慨好论兵事”,故周围的人们对他更加敬重。顺治二年(南明弘光元年、1645年),清军大举南下,连破扬州、南京、嘉定(今上海市嘉定区) 主要成就3 顺治二年(南明弘光元年、1645年)之后,张煌言先是跟钱肃乐率领义军,驰骋宁绍,转战浙东打击清军。以后又与郑成功所率的军队在天台会师。鲁王到达绍兴,开始主持浙东反清事宜,二十六岁的张煌言以赐进士出身的身份,先后任翰林院编修、兵科给事中等职。此时,福建的郑氏地方势力也奉唐王朱聿键在福州建立另一个小朝廷,建号“隆武”。于是,在东南沿海便有了两个并立的小朝廷,这就决定了抗清力量无法统一、合作,反形成互相牵制、抵消的局面。顺治四年(永历元年、1647年)四月,任职左都御史的张煌言奉鲁王命监张名振军,他率战舰浮海至崇明,一度登陆,但不幸为飓风所袭失败,全军覆没,自己也被俘后逃出,这是他首次指挥义军作战。顺治五年(永历二年、1648年),张煌言参加义军恢复宁波失败,便率军至上虞县平冈结寨固守,并一度联合其他义军对清军发动进攻,焚上虞、破新昌,逐渐成为浙东人民抗清的一面旗帜。顺治八年(永历五年、1651年 人物评价4 《清史稿》:“当鼎革之际,胜国遣臣举兵图兴复,时势既去,不可为而为,盖鲜有济者。徒以忠义郁结,深入於人心,陵谷可得更,精诚不可得沫。煌言势穷兵散,终不肯为逭死之计。”佚名著《兵部左侍郎张公传》:“自丙戌至甲辰,盖十九年矣,煌言死而明亡。”顾城:在南明历史上,最杰出的政治家有两位,一位是堵胤锡,另一位是张煌言。堵胤锡在永历朝廷中一直遭到何腾蛟、瞿式耜等人的排挤,无法展布他的雄才大略,终于赍志以殁;张煌言偏处浙江、福建海隅,得不到实力派郑成功的支持,空怀报国之志。历史上常说“何代无才”,治世不能“借才于异代”,就南明而言又何尝不是如此。在史书上,人们习惯于把史可法、何腾蛟、瞿式耜列为南明最堪称赞的政治家,其实,他们不过是二、三流的人物,就政治眼光和魄力而言根本不能同堵胤锡、张煌言相提并论。丁云川:“张苍水的级别是南明兵部尚书,相当于现在的国防部部长,他不像岳飞,祭礼是不能按皇家规格来办,不能戴黄 个人著作5 张煌言一生仅活了四十五岁,但其诗文著述甚丰,后人收辑整理名《张苍水集》。但此文集在清朝一直被列为禁书,故仅有传抄稿本。直至1901年时,始有国学大师章炳麟将其排印(二卷本),附《北征录》一卷问世。1909年,又有国学保存会的排印本十二卷,补遗一卷,附录八卷出版。别有《四明丛书》本九卷,附录八卷传世。1959年,由中华书局对文集的诗文重加整理、校勘后,将《张苍水集》分为四编,包括《冰槎集》、《奇零草》、《采薇吟》及《北征录》;又,附录一卷,载有年谱、传略、序跋等。张煌言诗文多是在战斗生涯里写成。其诗质朴悲壮,充分表现出作家忧国忧民的爱国热情。《滃州行》、《闽南行》、《岛居八首》、《冬怀八首》等诗抒情言志,表现艰苦卓绝的战斗生活。尤其是《甲辰八月辞故里》二首及《放歌》、《绝命诗》,写于就义之前,饱含血泪,为传世之作。亦能文,较著名的有《北征录》、《上延平王书》、《奇零草序》等。《放歌》《忆西湖》 亲属成员6 父亲:张圭章母亲:赵氏董氏,死于狱中。张万祺,先父三日于镇江遇害。 后世纪念7 张煌言墓位于西湖南岸、南屏山北麓荔枝峰下,在南屏山荔枝峰下,与章太炎墓毗邻。墓用砖砌成园形,墓碑文“故明勤苍水张公墓”。墓两侧分别为与他同时被捕殉难的扬冠玉和罗子木墓。墓左前方还有张苍水祠。祠堂是一座白墙黑瓦的仿明建筑,正厅有张苍水先生像,高三米,四壁墙上挂有八幅壁画,追述了张苍水从少年到就义的悲壮一生。张煌言于康熙三年(1664年)在南田悬岙岛(今象山县)被捕,同年九月初七遇害于杭州弼教坊,遗体收于今址。墓建成后屡经修缮,于1966年底毁,1983年按1920年重修时旧貌修复。墓坐南朝北,三墓成品字形布列,张煌言墓居中,西侧为参军罗子木墓,东侧为侍童杨冠玉及舟子墓。三墓皆圆形拱顶,墓壁清水砖砌,上封土植草。张氏墓直径5.20米,高2.45米,乾隆四十一年,赐谥张煌言为“忠烈”。前立“皇清赐谥忠烈明兵部尚书苍水张公之墓”碑一方。罗氏墓直径3.07米,高0.92米,前竖“故明参军溧阳罗子木墓” 史书记载8 《清史稿·卷二百二十四·列传十一》

朱轩媁,明朝寿宁公主,明神宗第七女,亦是明神宗与郑贵妃最小的孩子,明恭宗朱常洵的同母妹妹。万历三十七年,公主下嫁冉兴让,嫁妆丰厚,远胜其他公主。明神宗非常疼爱这个女儿,出嫁当日即发圣旨,命其每五日都要回宫看望父母,恩赐远胜过其他女儿。崇祯七年,寿宁公主薨,年四十二岁。崇祯末年,洛阳失守,明思宗命驸马冉兴让与王裕民、给事中叶高标到河北慰问福王世子(即后来的南明弘光帝)。明朝灭亡时,驸马冉兴让被大顺军抓去严刑拷打,公主的遗产全部被没收,驸马冉兴让悲愤自缢而死。 目录 1基本资料 2朱轩媁人物生平3朱轩媁人物轶事 基本资料1 本名:朱轩媁 别名:寿宁公主所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:北直隶顺天府(今北京) 出生日期:1592年逝世日期:1634年父亲:明神宗 母亲:郑贵妃 夫君:冉兴让 同母兄弟:朱常溆、明恭宗朱常洵、朱常治同母姐姐:云和公主朱轩姝、灵丘公主朱轩姚地位:明神宗爱女嫁妆:丰厚,远胜其他公主 朱轩媁人物生平2 寿宁公主,明神宗朱翊钧第七女,万历二十年(1592年)三月十日生,名朱轩媁,母郑贵妃。明神宗为了立郑贵妃的儿子为太子,跟大臣们斗争了二十年,最终没有斗赢。这个儿子后来被封为福王,到洛阳去了。万历三十六年(1608)七月二十七日,明神宗为其与郑贵妃的爱女选择南城兵马副指挥,冉逢阳之子冉兴让为驸马都尉。万历三十七年(1609)正月十八日,明神宗敕礼部,册封皇七女为寿宁公主,并确定其于本年四月十三日下嫁。万历三十七年二月十五日,驸马冉兴让于文华门受诰封并被赐予冠服,同日朱轩媁行册封礼,正式被册封为寿宁公主。同年四月十三日寿宁公主下嫁安徽籍小伙子冉兴让。公主出嫁当日,明神宗下发诏书,要求她每隔五天,就要回宫里一趟看望父皇母妃。 朱轩媁人物轶事3 晚明太监刘若愚在《酌中志》中详细地记载了明神宗和郑贵妃为小女儿轩媁选驸马的过程,从中不难窥探到天家父母对爱女婚事的担心。选驸马时有顾姓者两人,冉姓者一人。当时正是夏天,明神宗亲自召见三位驸马候选人,瞧见两位姓顾的青年打扮的非常靓丽,头戴白玉大簪,头发光亮可鉴,身上香气袭人。反观冉兴让就朴素多了,穿着普通,连头都不敢抬。作为后宫女眷的郑皇贵妃不能见外男,便由明神宗隔着帘子指给她看,二人共同做主选中了冉兴让为女儿的驸马,主要是看中他少年老成,为人可靠。《万历野获编》记载,公主出嫁,按例要派遣老宫人掌阁中事,名管家婆,其蔑视驸马如奴隶,即使是公主的一举一动,也每为其所制。驸马尚主以后,若想居于公主府邸,必捐数万金,偏赂内外,始得讲伉丽之好。今上(明神宗)同母妹永宁公主,下嫁驸马梁邦瑞,竟以索镪不足,驸马郁死,公主寡居,犹然处子也。顷,壬子之秋,今上爱女寿阳公主,为郑贵妃之女,选冉兴让尚之。相欢已久

含山公主,祖籍安徽凤阳,明太祖朱元璋第十四女,母为高丽韩妃。洪武二十七年(1394年)公主下嫁尹清。明英宗天顺六年(1463年)薨逝,享年八十三岁。 目录 1基本资料 2明太祖女 基本资料1 本名:朱氏别名:含山公主,含山长公主,含山大长公主所处时代:明朝民族族群:汉族出生日期:1381年逝世日期:1463年父亲:明太祖朱元璋母亲:高丽韩妃夫君:尹清 明太祖女2 明太祖朱元璋之女,母为高丽韩妃。洪武二十七年(1394年),公主下嫁尹清。建文初年,尹清掌后府都督事,先公主而逝。永乐二十二年(1424年)明成祖朱棣逝世,明仁宗即位。公主因为地位尊崇,与宁国公主、怀庆公主、大名公主、南康公主、永嘉公主、汝阳公主、宝庆公主皆进称大长公主。此后诸帝即位,公主进封长公主、大长公主形成了制度。含山公主逝世于明英宗天顺六年(1463年),享年八十三岁。

孝靖皇后王氏(1565年2月27日-1611年10月18日),宣府左卫(今河北宣化)人,明神宗妃,生有明光宗和云梦公主朱轩嫄。孝靖皇后原为慈宁宫宫女,万历九年(1581年),明神宗往慈宁宫向李太后(明神宗生母)请安,一时兴起宠幸了她,后生下一个男孩,就是明光宗朱常洛。[2-3]万历十年(1582年)封恭妃,万历三十四年(1606年)年晋封贵妃,同年被封皇贵妃,万历三十九年(1611年)九月去世。其孙明熹宗登基后,追封为孝靖温懿敬让贞慈参天胤圣皇太后,后改称皇后。由于群臣和太后三十多年来一直坚定的支持她的儿子立为皇太子,违背了明神宗本人的意愿,王氏生前遭到百般摧残,凄惨一生;始终受到丈夫冷落、宠妃迫害、奴才欺凌,长期被幽禁;最后哭瞎双眼,悲愤而终。 目录 1基本资料 2人物生平3人物评价4家庭成员5生年考证6史书记载7墓地8后世纪念9影视形象 基本资料1 本名:王氏别名:王恭妃所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:宣府左卫(今河北宣化)出生日期:嘉靖四十四年正月十七日(1565年2月27日)逝世日期:万历三十九年六月十六日(1611年10月18日)住所:景阳宫坟墓:定陵儿子:明光宗朱常洛 女儿:云梦公主朱轩嫄 全谥:孝靖温懿敬让贞慈参天胤圣皇太后 贵妃谥号:温肃端靖纯懿皇贵妃 位分:宫女→恭妃→贵妃→皇贵妃→太后 人物生平2 注:由于王恭妃身份和封号不断变化,称呼也有王氏、王恭妃、王贵妃等,所以统一称呼为王恭妃,以便阅读。王恭妃生于嘉靖四十四年(1565年)正月二十七日寅时,出身于中下级军官家庭,父亲王朝窭,在女儿未被选入宫之前考中武举人,官任锦衣卫百户(正六品武官)。隆庆二年(1568年),家从左卫迁到京城。万历初年,朝廷为明神宗大婚,在民间大范围选美,王恭妃顺利通过前几关选美入宫,但是没能进入前三名。选美前三名中的王喜姐被钦定为皇后(孝端显皇后),另两位女子分别册为刘昭妃(宣懿太妃)、杨宜妃。落选的女子一部分按规矩遣返回乡、一部分条件较为出色者则留宫成为宫女。王恭妃就是在这种情况下,于万历六年(1578年)二月初二日分配到慈宁宫,侍奉明神宗的生母李太后(孝定太后)。万历九年(1581年),16岁的王恭妃偶然被明神宗遇见,偷偷临幸了她,事后按照惯例,必定有所赏赐,文书房的内侍要记录发生关系的年月时间和所赐给的东 人物评价3 张进善《王皇后的悲惨命运》。在封建社会,女人的命运很难由自己掌握。王淑蓉从进宫的那天起,就象投入笼子里的鸟,失去了人身自由。尽管她后来成为皇帝贵妃,一代皇后,她的家族、亲属仗着她的名份享尽荣华富贵,极尽体面风光,但她自己的命运是悲惨的。由于郑贵妃专宠,王淑蓉在宫中倍受冷落,不仅没享受过皇妃的待遇,而且连一个普通人的生活条件也不如,只是在孤凄禁闭和疾病折磨中度过一生,最终成为封建社会宫廷斗争的牺牲品。当年明月著《明朝的那些事儿》。万历二十九年十月,皇帝陛下正式册立皇长子朱常洛为太子,争国本事件正式结束。被压了十几年的朱常洛终于翻身,然而他的母亲那位恭妃却似乎永无出头之日。按说儿子当上太子,母亲至少也能封个贵妃,可万历压根就没提这件事,一直压着,直到万历三十四年,朱常洛的儿子出世,她才被封为皇贵妃。但皇贵妃和皇贵妃不一样,郑贵妃有排场,有派头,而王贵妃不但待遇差,连儿子来看他,都要请示皇帝,经批 家庭成员4 父亲:王朝窭(明史书为王天瑞),锦衣卫百户。后追赠锦衣卫指挥佥事;追赠永宁伯,明威将军。母亲:葛氏,封太恭人。哥哥:王道亨,锦衣卫带俸指挥史。公爹:朱载垕,明穆宗。婆母一:孝懿庄皇后李氏婆母二:孝安皇后陈氏。婆母三:孝定太后李氏(明神宗的生母)。丈夫:朱翊钧,明神宗(万历皇帝)。嫡皇后:孝端显皇后(王喜姐)。儿子朱常洛(明光宗),皇长子、皇太子。女儿皇四女云梦公主朱轩嫄。孙子明熹宗朱由校。简怀王由㰒。齐思王朱由楫。怀惠王朱由模。明思宗朱由检。湘怀王朱由栩。惠昭王朱由橏。孙女悼懿公主。怀淑公主朱徽娟,生母孝元贞皇后郭氏。朱徽姮。朱徽嫙。朱徽㜲。宁德公主朱徽妍,母亲傅懿妃。遂平公主朱徽婧,母亲傅懿妃。朱徽婉。乐安公主朱徽媞(一说“朱徽娖”),母李康妃。朱徽妱。悼温公主朱徽姃,母邵慎嫔。 生年考证5 以下内容取自考古发掘书籍《风雪定陵》:1956年,中国考古队发掘了明神宗的定陵,出土了王氏的墓志。关于王氏和神宗相遇时的年龄问题,在定陵发掘中得到了澄清。因为孝靖皇后椁板的西面有一墓志,用铁箍箍住。她死后安葬时仅为皇贵妃,无谥册谥宝,仅有墓志;迁葬时已具册宝,但原有的墓志也一起随棺椁迁来,上面清楚地记载着她的出生年月。据此推算,她和万历相遇那年刚刚16岁,万历18岁。志文“以四十年七月十七卜葬”句中,“四十”、“七”、“十七”五个数字字体与志文并不相同,显然是臣僚作好志文后便刻石,空出日期,在入葬时再补刻的。以《明史》和墓志相对证,年月上亦有出入。如墓志上册封恭妃在万历十年六月,《明史》却载四月;死于万历三十九年,《明史》载万历四十年。墓志的出土,更正了《明史》的错误之处。《大明温肃端静纯懿皇贵妃王氏圹志》:妃姓王氏,宣府都司左卫籍。父朝寀,原任锦衣卫百户,赠明威将军指挥佥事。母葛氏,封太恭 史书记载6 《明神宗实录》《明史·孝靖王太后传》《万历野获编》《酌中志》 墓地7 参见:明定陵王恭妃去世后葬在明十三陵陵区内东井左侧的平冈地,明熹宗时候把棺椁迁来,与明神宗和孝端皇后王氏一起葬入定陵的地宫内。1956年,中国考古队成功发掘定陵。1959年9月30日,明神宗、孝端和孝靖皇后的棺椁被当作垃圾扔下山沟。1966年文革爆发,定陵也遭到前所未有的破坏。8月24日,红卫兵小将闯入定陵,把明神宗当做“地主阶级的总头目”将帝后尸骨焚毁,而最早提出定陵发掘的北京市副市长的吴晗,于1969年10月11日死于监狱。 后世纪念8 《胜国宫闱词》(清顾宗泰著),吟诵孝靖皇后诗一首:不是春宫承密幸,那能原庙嗣宗烑。杯棬他日深念恩,痛断擎衣涕泣宵。《明宫词》(清南耕程嗣章著),吟诵孝靖皇后诗一首:年长宫人久未封,一朝承宠踞苍龙。慈宫自检起居注,且喜生孙暮景逢。 影视形象9 2005年《明宫夕照》,又名《明宫迷案》:徐幸饰演王恭妃。2010年《大明嫔妃》系列电视剧:王春妹饰演王恭妃。

沐天波(1618年-1661年8月13日),男,汉族,字玉液,祖籍安徽定远,黔宁昭靖王沐英第十一世孙。崇祯元年(1628年),其父沐启元暴卒,同年十二月甲辰,年仅10岁的沐天波世袭黔国公一爵,担任征南将军。明朝灭亡后,沐天波追随永历朝廷,后随朱由榔入缅,在咒水之难被缅兵挟持外出,夺刀抵抗至死。 目录 1基本资料 2人物生平3历史评价4家族成员5文献记载 基本资料1 本名:沐天波字:玉液所处时代:明末清初民族族群:汉人出生地:云南出生日期:1618年逝世日期:1661年8月13日主要成就:袭黔国公一爵,担任征南将军祖籍:安徽定远官职:征南将军爵位:黔国公 人物生平2 崇祯元年(1628年)十月,沐天波奉诏承袭黔国公爵位,并继任云南总兵官。而沐天波此时还是个尚无处事经验的青涩贵胄公子,总兵事务只能由云南巡抚代摄,府内事务则由其母陈太夫人及管家阮氏兄弟主持。此时的明朝已是千疮百孔,云南也由于沐府及整个官场“网利营私,土司多叛”。崇祯十七年(1644年),清军入关,明朝覆亡。此时的沐天波已经长成掌权。南明小朝廷前来要求助饷,他却一毛不拔。当张献忠的大西军占领四川后,沐天波同巡抚吴兆元、巡按吴文瀛会商征调汉族和土司军队,以防止大西军入滇,并准备接受南明朝廷的调遣。沐天波派出武定李大贽到滇川边境防守。因为李大贽贪墨残酷,激起元谋的彝族土司起兵反抗。顺治二年(1645年)九月,武定土司吾必奎发动叛乱,声言:朱皇帝都没了,哪还有什么沐国公。叛军先后攻下大姚、定远、姚安,全滇震动。沐天波等人急忙下令调集石屏土司龙在田、嶍峨土司王扬祖、蒙自土司沙定洲、宁州土司禄永命、景东 历史评价3 邵廷采:①洪武勋旧同国终始者,魏国、黔国及诚意数家,而致命竭忠,天波尤着。方其由永昌还省,晦迹十载,不见疑于可望,及委蛇缅廷,冀免主危,虽宁俞之忠,无以过之。然天道亏盈,秦、晋、楚、福诸王,积逾千万,身遭葅醢,谥为至愚,而沐氏享祚三百年,死犹以忠节着,岂非盛德之报哉!②及具末世,皇降大割,国步多艰,卒能跋舍从亡,流离异域,不屈以死,见危授命之义,其庶几焉,斯亦无愧其祖宗矣! 家族成员4 先祖:沐英父:沐启元母:陈氏妻:焦氏妾:夏氏弟:沐天泽、沐天润子:沐忠显、沐忠亮 文献记载5 《西南纪事·卷八》《明季南略·卷十二》《爝火录·卷十五》

地理名词,指黄河以南、淮河以北之间的所有地区。黄淮地区一般是指黄河下游和淮河流域的北部。主要范围是河南中部、安徽北部。主要城市有徐州、连云港、商丘、驻马店、周口、漯河、许昌、平顶山、亳州、宿州、淮南、淮北、蚌埠、阜阳、六安等地。 目录 1基本资料 2区域简介3划分依据4气候条件 基本资料1 中文名:黄淮外文名:Huanghuai Region别名:黄泛区含义:黄河以南淮河以北之间的地区 区域简介2 黄淮:古代或称为“河南”,或称为“淮北”,也有称为“河南淮北”的,元朝曾设置“河南淮北蒙古军都万户府”,秩正三品(《元史·百官二》),对这一地区进行管辖。从广义上说,它是指黄河以南、淮河以北之间的所有地区。而我们所要研究的黄淮地区,在范围上要比广义上的黄淮地区稍小一些,主要指沂蒙山以南、淮河以北的广大地区,包括伏牛山区、桐柏山区和沂蒙山以北地区在内。也就是说,我们所要研究的黄淮地区,主要包括河南南部、安徽北部。地理区划1、全国一级气象地理区划说明:黄河至淮河间所含的河南、山东、安徽、江苏四省的部分地区。2、全国二级气象地理区划说明:南北向以伏牛山、桐柏山连接处与苏鲁两省交界处为连接分为南部与北部,东西向以东经116度经线分为东部和西部。 划分依据3 第一,这里的自然条件基本相同。这一地区大致位于北纬33°至35.5°之间,气候湿润,阳光充足,加上这里又地处平原,灌溉条件便利,因而非常适宜农作物生长。大约从新石器时代起,直至隋唐北宋,这里都是重要的产粮大区,也是历代封建王朝的主要税源地之一。第二,这里的文明发展程度基本相同。黄淮地区自西向东,从南到北,大多留有中华民族祖先们活动的印迹。1981年在山东沂源县土门镇骑子鞍山发现了一批猿人化石,被称之为“沂源人”,距今约四五十万年。1954年在江苏泗洪县下草湾发现了新人类化石,被称之为“泗洪人”或“下草湾人”,距今约四五万年。这一南一北的发现,表明了黄淮地区也是中华民族的文明发祥地之一。进入新石器时代之后,河南地区的裴李岗文化,山东地区的北辛文化、大汶口文化和龙山文化,江苏地区的青莲岗文化等都具有典型意义,标志着黄淮地区是首先步入农业文明的地区之一。夏、商、周时期,淮河流域的居民统称为淮夷或东 气候条件4 黄淮地区(淮河以北)处于温带季风气候带。夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。冬冷夏热,雨热同期。温带季风气候;冬季气温低于0度,夏季雨水最多。冬季这里受来自高纬内陆偏北风的影响,盛行极地大陆气团,寒冷干燥。夏季受极地海洋气团或变性热带海洋气团影响,盛行东和东南风,暖热多雨,雨热同季。年降水量1000毫米左右,约有三分之二集中于夏季(夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥)。四季分明,冬夏季风方向变化显著。

朱亮祖(?-1380年),庐州六安(今安徽省六安市)人。明朝开国将领。早年效力于元朝,屡败朱元璋。兵败归降后,参与灭陈友谅、张士诚、方国珍、明夏政权的战役,平定两广地区。洪武三年(1370年),赐“开国辅运推诚宣力武臣”、荣禄大夫、柱国,册封永嘉侯,出镇北平,祭祀南海。镇守广东期间,勾结当地豪强,为非作歹,诱使朱元璋冤杀番禺县令道同,勾结宰相胡惟庸。洪武十三年(1380年),坐罪赐死,削除爵位。 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4轶事典故5人物评价6家庭成员7史籍记载8后世纪念 基本资料1 本名:朱亮祖字号:从亮所处时代:元末明初民族族群:汉人出生地:六安出生时间:不详去世时间:1380年10月1日 主要成就:平定浙闽、两广爵位:永嘉侯 人物生平2 朱亮祖早年曾召聚乡兵,保御乡里,因战绩出众,被元廷授为义兵元帅。后因形势所迫,率军南下江东,驻守于宁国府(治今安徽宣城)。至正十六年(1356年),朱元璋攻克宁国,俘获朱亮祖,因其骁勇善战,仍让他担任原职。但朱亮祖在朱元璋麾下仅效力几个月,便叛归元朝,而后数次击败朱元璋的军队,再次占据宁国。朱元璋当时正攻打金陵,也无暇分兵征讨。至正十七年(1357年),朱元璋命徐达率军围攻宁国,征讨朱亮祖。朱亮祖拼死突围,勇不可挡,还击伤猛将常遇春,诸将都不敢上前阻挡。朱元璋亲自到前线督战,这才擒获朱亮祖。朱亮祖被绑到朱元璋面前,对朱元璋道:“要杀就杀,您若不杀我,我就为您效死力。”朱元璋遂将他释放,留于麾下。后来,朱亮祖累功至枢密院判。至正二十三年(1363年),朱亮祖随朱元璋征讨陈友谅,攻克南昌、九江,并参与鄱阳湖之战。至正二十四年(1364年),朱亮祖随军夺取武昌,灭亡陈汉政权,升任广信卫指挥使。至正 主要成就3 朱亮祖早年曾为元朝镇压农民起义,战功卓著,后占据宁国,多次击败朱元璋的军队,在宁国之战中击伤猛将常遇春,以勇悍著称。他归附朱元璋后,参与了明军攻灭陈友谅、张士诚、方国珍等割据势力的战争,又随军平定广东、广西、四川等地,为明朝的建立、统一作出了贡献。 轶事典故4 相传,朱亮祖镇守广州时,曾想在越秀山上营造府第,却在晚上做了个怪梦。他梦见山上飞起一条赤龙,对面海中(珠江)却飞起一条青龙,两条龙恶战一番,青龙不支潜入海中。次日,朱亮祖召集幕僚解梦,但众说纷纭。消息逐渐传开,最终传到朱元璋耳中。朱元璋让刘伯温解梦。刘伯温建议让朱亮祖在越秀山上建一四方塔以镇海妖。于是,朱亮祖便在山上建起五层楼,命名为望海楼,也就是后来的镇海楼。据《汀州府志》记载,朱亮祖曾驻防汀州府(治今福建长汀),对当地名菜长汀豆腐干极为赞赏,餐桌上常有此菜。 人物评价5 朱元璋:朕观天下鼎沸之秋,群雄未有所向,惟俊杰者乃能择主而依也。尔亮祖当朕渡江之后,同人款附,犹豫未决,抗我师旅,朕乃亲征,得尔于宁国。应对之际,言辞磊落,朕甚壮之,亲释其缚,即加升用,戍浙东者历年,参预行省政事。及取温台,由海道从征广之东西,至于海南,兵威所及,无不效顺,厥勋甚著。……昔尉迟恭归唐,立勋为多,尔可比之矣。(《永嘉侯铁券》)董伦:亮祖性刚勇,善骑射,所至奋不顾身,故能成佐运功,然寡学术,所为多非礼,上念其功,故宽宥之,以全始终。查继佐:叛将复归,迄无成绩。胡美甥康泰,究不能自见矣。朱永嘉之二宁国,徐常被创还,颇傲,乃以三简赦之。历茂绩封侯,究以道同一语,借胡党,呜呼!不借,皆可以不党者也。张廷玉:亮祖以下诸人,既昧明哲保身之几,又违制节谨度之道,骈首就僇,亦其自取焉尔。 家庭成员6 长子:朱暹,授府军卫指挥使,与朱亮祖一同被杀。次子:朱昱,因坐胡惟庸案被杀。 史籍记载7 《明史·卷一百三十二·列传第二十》《高皇帝御制文集·卷第十六》《明太祖实录·卷之一百三十三》《罪惟录·卷八·启运诸臣列传中》《国朝献徵录·卷八》《明史纪事本末·卷四·太祖平吴》《明史纪事本末·卷五·方国珍降》《明史纪事本末·卷六·太祖平闽》《明史纪事本末·卷七·平定两广》《明史纪事本末·卷十一·太祖平夏》 后世纪念8 洮州十八龙神洮州地区(今甘肃临潭县)居民先辈多属明代将领及其裔麾下军士,后世为怀念祖上的开国定鼎勋业,将一些明代将领或皇室成员共十八位作为湫神(龙神)来供奉。其中,朱亮祖为南部总督黑池都大龙王,立庙于流顺乡上寨村。广州镇海楼镇海楼,原名望海楼,位于广东省广州市越秀山小蟠龙冈,是朱亮祖于明洪武十三年(1380年)修建的。该楼历史上曾五毁五建,1928年重修时由木构架改建为钢筋混凝土结构,1929年成为广州市立博物馆(即后来的广州博物馆),是广州市标志性建筑之一,名列羊城八景,被誉为“岭南第一胜览”。2013年3月被第七批全国重点文物保护单位。镇海楼顶层正面高悬金色巨匾,两边有一副木刻楹联:“万千劫,危楼尚存,问谁摘斗摩星,目空今古;五百年,故侯安在,使我倚栏看剑,泪洒英雄!”楹联系清光绪年间赴粤筹办海防的彭玉麟授意其幕僚李棣华所作。联中的“故侯”即指朱亮祖。关岭侯王庙关岭侯王庙位于浙江省台州市

朱中楣,字懿则,,江西南昌人。明宗室辅国中尉议汶次女,吉水少司马李元鼎室,礼部尚书李振裕母。关于其生卒年,李振裕《显妣朱淑人行述》(以下简称《行述》)中有明确记载:“淑人生于天启壬戌(1622)年五月初二子时,殁于今康熙壬子(1672)年二月十九日未时,享年五十有一岁。”著有《随草诗馀》、《镜阁新声》、《随草续编》、《亦园嗣响》等,收入《石园全集》中。 目录 1基本资料 2人物简介3人物评价4人物作品5家庭成员6显妣朱淑人行述7先府君行述 基本资料1 本名:朱中楣 字号:字懿则、一字远山 所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:江西南昌出生时间:1622年6月10日子时去世时间:1672年3月17日未时主要作品:《随草诗馀》、《镜阁新声》、《随草续编》、《亦园嗣响》等父亲:朱议汶夫君:李元鼎儿子:李振裕女儿:六六 人物简介2 朱中楣,字懿则,一字远山,江西南昌人。明宗室辅国中尉朱议汶次女,吉水少司马李元鼎室,礼部尚书李振裕母。关于其生卒年,李振裕《显妣朱淑人行述》(以下简称《行述》)中有明确记载:“淑人生于天启壬戌(1622)年五月初二子时,殁于今康熙壬子(1672)年二月十九日未时,年仅五十有一岁。”著有《随草诗馀》、《镜阁新声》、《随草续编》、《亦园嗣响》等,收入《石园全集》中。由《石园全集》内夫妇二人的诗词文章及子振裕所撰《行述》中,可以约略探出朱中楣一生患难频经、升沉不定的坎坷境遇。朱中楣之父辅国中尉朱议汶,字逊陵,系出瑞昌王府,为镇国中尉朱统第三子,母汪氏亦为名家女。朱中楣于明崇祯十二年(1639)归李元鼎,第二年(1640)李起补光禄,朱中楣随往京师,壬午年(1642)生子振裕于都门。癸未年(1643)夏,李元鼎推光禄卿,至甲申年(1644)二月始得旨,而李自成农民起义军攻陷京师,明亡。未几,清兵入关 人物评价3 据载,朱中楣“幼即聪颖绝伦,女红之余,朝夕一小楼,丹铅披阅于纲鉴史记及诸家诗集,成诵不遗一字,间为有韵之言,多警句(《行述》),“词赋史传,博览无遗”(黎元宽:《石园全集序》)。这一点与她的家庭环境有关。据李元鼎《逊陵朱公墓志铭》,朱中楣的父亲朱议汶“好读书,且擅临池技,大都取法于古而出以己意,尤喜于素壁上作大字,有柳诚悬之风。间以其余精岐黄业,活人无算。明末宗室有学行者”(卷三十)。在书香浓郁的氛围中,她自然能得到很好的教育与熏染。于归后,丈夫李元鼎又是“身持海内文章之柄者”(卷二十二),二人殊不乏门内唱随之乐。而且,值得注意的是,朱中楣并不像大多数女性作家那样,只局限于与丈夫的诗词相和,吟咏之外她亦喜读史鉴及博物掌故诸书。阅读视野的开阔不仅丰富了她的学养,同时也令她的识见与胸襟超越于普通女词人之上。李元鼎《随草序》称其“每闲居,相对私与扬。凡朝政之得失,人才之贤否,与夫古今治乱兴亡之故, 人物作品4 《全清词·顺康卷》,朱中楣现存词共七十四首,以小令居多。其词首先予人最明显直接的印象即是视野的开阔与题材的广泛。一般的女性作者,因囿于生活环境与生活经历的限制,往往只能局促于闺阁一隅,吟咏相思,流连风月,虽然也有人以宽容的态度表示“但当赏其慧,勿容责其纤”,然而不可否认的是,女子由于处境与性情的束缚而导致的视线与题材的狭窄,正是造成其词容易流入纤弱单调的主要原因,故此也常招来后人诟病。如黄裳先生就曾说过:“她们共有的特色似乎都是那种邻于公式化的吟弄晨风夕月,花鸟闲愁,这几乎已经是一种公例。只要一开卷就能知道的了。”(P237)批评可谓严厉。但朱中楣词却突破了这种困扰。她的作品不像大部分女性词作那样习惯于将抒情的焦点集中在伤春悲秋与相思离别上,甚至普通女词人偏好的闺怨主题在其集内根本只有寥寥几首。李元鼎《随草序》称朱中楣词“或伤故国之黍离,或怀王孙之芳草,或叹时序之变迁,或感行旅之飘零”(卷十 家庭成员5 父亲:辅国中尉朱议汶,字逊陵,系出瑞昌王府,为镇国中尉朱统第三子。母亲:汪氏。配偶:李元鼎,字吉甫,号梅公儿子:李振裕,娶妻子陈璋玉。 显妣朱淑人行述6 先淑人姓朱氏,讳[中楣],字懿则,号远山,明瑞昌潢裔。外王父辅国中尉逊陵公讳议汶,读书植行,称宗英焉。外王母汪,生先淑人,有异徵。幼即聪颖绝伦,女红之馀,朝夕一小楼丹铅披阅,于纲鉴、史记及诸家诗集成诵不遗一字,间为有韵之言,多警句。外王父奇之,命字曰懿则,为慎择所以克配者。时年十八,先大夫以铨司给假里居,遂许婚焉。庚辰,先大夫起补光禄,先淑人偕往。壬午,生不孝孤都门,淑人喜曰:「有子可教也。」癸未夏,先大夫推光禄卿,至甲申二月甫得旨,值流寇陷京师,从叔祖总宪公殉难,先大夫誓相从焉。淑人亟请曰:「公赴大义,何敢言?但传张献忠贼兵踞江楚,所过杀人无噍类,今南北隔绝,长儿家问未卜,所存仅瓜瓜泣耳。君以身殉国,余必以身殉君,且先封公马鬣未封,穉子孤身谁抚?宗祀安可忽也?」先大夫恸哭,未即引决。淑人挈不孝孤避难津门,每诫乳媪尹氏曰:「汝忠诚可托,有难,吾惟一死,此子可挈还故里,交罗夫人,无异己出也。」 先府君行述7 [子振裕撰]府君讳[元鼎],字吉甫,号梅公,先系出唐西平忠武王晟。王居关中,第七子宪,官江西观察使;宪子游,为宜春郡侯,占籍江西;至七世祖唐子尧公始居吉水谷村。自南唐至今九百馀岁,文章事业,代有闻人。二十二传至株山公楷,于孤为高王父,以诗举嘉靖丁酉乡试,起家县令,三仕皆有惠政。任青田时,御倭功为最著,解组归田,究心理学,与邑先正罗念菴先生倡道里门,有纪言行世学者,尊为株山先生,配曾氏,继刘氏。生六子,长即曾王父时学宾符公,为名诸生,屡举不第,游成均,授忠义中卫经历,驻蓟门九年。秩满,授征仕郎,推恩赠株山公文林郎,母曾赠孺人、刘封太孺人,后官至四川都司都事。子二,长王父封铨公尚悳,字子昭,生而豪迈俊爽,有经济略,不屑屑治章句,早岁从曾王父参军戚少保继光幕府,少保一见奇之,曰「此必能任国事者」。后扶曾王父榇过鄱湖,被风几没,王父拊棺号曰「儿愿随水滨足矣」,舟危复安。事曾王母孝养始终如一日,娶祖母

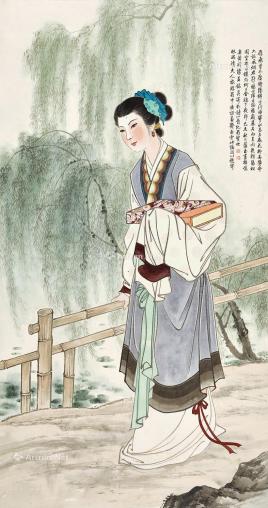

黄峨(1498~1569),字秀眉,明代蜀中才女、文学家,四川遂宁(今遂宁市安居区西眉镇)人,南京工部尚书黄珂之女,著名文学家杨慎之妻,又称黄安人,与卓文君、薛涛、花蕊夫人并称蜀中四大才女。黄峨擅诗词,散曲尤有名,著有《陶情乐府》、《杨夫人乐府》等名曲,与杨慎的夫妻合编相混词语也闻名遐迩,流传有《杨升庵夫妇散曲》、《杨状元妻诗集》等。 目录 1基本资料 2黄峨人物生平3黄峨轶事典故4黄峨艺术贡献5黄峨词曲赏析6黄峨后世纪念 基本资料1 中文名:黄峨别名:黄安人国籍:中国民族:汉族出生日期:1498年逝世日期:1569年职业:文学家主要成就:蜀中四大才女出生地:四川遂宁(今遂宁市安居区西眉镇)代表作品:闺中即事 杨升庵夫妇散曲丈夫:杨慎 黄峨人物生平2 黄峨(1498-1569)明女文学家,字秀眉,明朝工部尚书黄珂之女。少年时其诗名已为时人所知。明武宗正德十四年(1519)与新都状元、翰林院修撰杨慎(升庵)结为伉丽。婚后居新都桂湖之滨的榴阁。次年,随杨慎回京。世宗嘉靖三年(1524),杨氏父子在“议大礼”的政争中,忤触嘉靖,杨慎两受“廷杖”,后被谪戊云南永昌卫。她回到新都居处。其间以诗词寄情,她的《黄莺儿》词四阕最为感人。五年,杨慎回家探父病,获允同赴云南戊所。八年,杨慎夫妇由戊所奔父丧,后升庵返戊所,她独居榴阁。此期间写有深情感人的《寄处》诗:“雁飞曾不到衡阳,锦字何由寄永昌?三春花柳妾薄命,六诏风烟君断肠。曰归曰归愁岁暮,其雨其雨怨朝阳。相闻空有刀环约,何日金鸡下夜郎?”隆庆三年(1569)病逝与杨慎合葬。 黄峨轶事典故3 杨黄之恋明弘治十一年(1498),黄峨诞生在遂宁市的一个官宦之家。父亲黄珂,字鸣玉,成化二十年(1484)举进士,初授农阳(今湖南汉寿县)知县,由于他吏治精勤,升迁为御史,在京供职,母亲聂氏,为黄梅(今属湖北省)县尉聂新的女儿,知书识礼,严于家教,她既是黄峨的慈母,又是黄峨的启蒙老师。黄峨自幼聪明伶俐,在母亲的教导下,谨守闺训,好学上进,写得一手好字,弹得一手好琴,而对于做诗文、填词曲更有着高深的造诣。她在《闺中即事》一诗中写道:金钗笑刺红窗纸,引入梅花一线香;蝼蚁也怜春色早,倒拖花瓣上东墙。由此可见,黄峨这位天真烂漫的少女,不堪闺中寂寞,向往春日美景;观察生活细致,写作技巧高明。因此,长辈们十分器重她,常指导她比喻为东汉时的女才子班昭。正德四年(1509),黄珂擢升为右佥都御史,巡抚延绥(治所在今陕西榆林县)。因延绥为明代九个边镇之一,战事频繁,故家眷仍留在京城。正德六年(1511)春,鞑 黄峨艺术贡献4 黄峨能文工诗,更擅词曲,这早见于与之同时而略晚的朱孟震《续玉笥诗谈》:“博通经史,能诗文,善书札。”但诗不多作,亦不存稿。而其词曲,则比诗作为多。她的许多诗还辗转传抄,分别散收于明、清人集中。至于黄峨作品以集名,则始见于《杨状元妻诗集》一卷。这是隆庆四年(1570)俞宪刻本,辑入《盛明百家诗选后编》,但仅诗三首,曲一支。《杨夫人乐府词余》五卷,署万历戊申(即三十六年,公元1608),杨禹声刻本。《杨夫人词曲》五卷,著录于《明史·艺文志》,未见其书。《杨夫人曲》三卷,民国十八年(1929)任中敏编校,与《升庵陶情乐府》合编为《杨升庵夫妇散曲》,商务印书馆排印。《黄夫人乐府》四卷,乃民国二十五年(1936)黄缘芳编校,与《升庵先生乐府》四卷合订为《升庵夫妇乐府》,由中华书局排印。卢前《饮虹簃》也收入黄峨作品,名《杨夫人乐府》。以上专集,内容都大同小异,有的还辑录诸家评论。此外,《锦字书》一卷,书 黄峨词曲赏析5 《苦雨》《廿一史弹词》第三段说秦汉开场词①积雨酿轻寒,②看繁花树树残。泥途满眼登临倦。云山几盘,江流几湾,天涯极目空肠断。寄书难,无情征雁,飞不到滇南。注释:①此曲牌属南商调,句式为五六七、四四七、三四五、共九句八韵。②酿:此处这造成的意思。品评:黄峨与杨慎分别达三十年之久,她对丈夫的苦苦思念,是难以用语言表达的。她在一首《寄外》曲中说:“金鸡惊散枕边蝶”,与杨慎的[黄莺儿]曲对照来读,真可谓“心有灵犀一点通”。这一首题为《苦雨》的小令,情景结合,抒写她思念夫婿的愁苦,是历来传诵的名篇。全曲九句,每三句可分为一层。第一层写主人公所为。其中一、二句写“积雨”所造成的花木凋零、道路泥泞的景况,起到渲染环境、衬托人物心情的作用。第三句写主人公临途远眺、翘首伫立的场面,才触到作品的主旨。一个“倦”字,可见痴情的“她”不知已期待了多久,她就象一尊“望夫石”,沉默着,企盼着。第二层写主人公所见。“云山几 黄峨后世纪念6 黄峨故里黄峨古镇玉丰黄峨古镇,位于四川省遂宁市安居区玉丰镇G318线侧,是为纪念乡先贤黄峨而专门打造的旅游名胜。相关作品《黄峨作品注评》王金星.黄峨作品注评[M].香港:中国文化出版社,2011.10.《黄峨传奇》遂宁胡雪松著,绵阳古蜀画院绘,共计一套6册。遂宁市安居区文化体育广播电影电视局编.黄峨传奇[M].北京:中国文史出版社,2014.11.

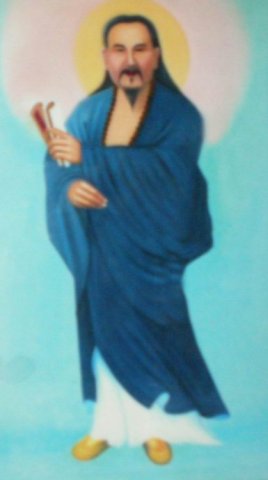

邹普胜,黄州府麻城县邹家岗(今属湖北省黄冈市红安县七里坪镇)人。元末农民起义将领。少以炼铁为生。至正十一年(1351年),徐寿辉密谋抗元,携铁至他家,嘱代制锄锹等武器,普胜告之曰:“今天下尚须锄治耶?当为炼一剑赠君耳。”于是共谋大举,用红巾为号。徐寿辉称帝后,被封为太师。陈友谅挟持徐寿辉,自称汉王。邹普胜仍称太师,至明朝建立,隐姓埋名,自名为何野云,取野鹤闲云之意。后云游潮州府海阳县、潮阳县、揭阳县一带,以相风水谋生,其人形骸放荡。民间称其为虱母仙、邋遢道士,尊称何野云仙师、龙尾圣王、龙尾爷、龙爷。 目录 1基本资料 2生平简介3人物经历4民间传说5纪念活动 基本资料1 中文名:邹普胜别名:何野云、虱母仙、邋遢道士、龙尾圣王、龙爷国籍:中国民族:汉族职业:早期(铁匠)、军师、道士、风水师主要成就:元末农民起义将领出生地:黄安府麻城(今属湖北省黄冈市红安县七里坪镇)信仰:道教 生平简介2 邹普胜,元末农民起义将领,湖北麻城人。少时以炼铁为生。至正十一年(1351年),徐寿辉组织群众,密谋抗元,携铁至他家,嘱代制锄锹等器具。他知徐寿辉有大志,乃深与交结,共谋大举。同年七月,起义军占领蕲州(今湖北蕲舂),他与彭莹玉共推徐寿辉为首领。徐寿辉建国称帝后,被封为太师。次年,率兵沿江西上,直取汉阳(今武汉市汉阳区),进逼江夏(今武汉市武昌区);元威顺王宽彻普化、平章政事和尚弃城逃走。不久据有池阳、太平(治所在今安徽当涂)等地。在陈友谅败亡前,一直任太师之职。据明万历刻本《黄安初乘》记载,元末农民起义军徐寿辉部军事将领邹普胜在七里坪镇柳林河双城驻军征兵时修建“双城塔”。双城塔为楼阁式砖塔,六边形平面,十三层,高约35米,底层边长4.5米。双城塔通体比例均衡,塔身自下而上逐层递减,收分圆和,形态健美,气势凝重,极具宋代建筑风格,是湖北省仅存的宋塔精品,具有极高的研究价值。清同治十一年(187 人物经历3 无意仕途潮人为纪念何野云,建庙供奉。主要庙宇有:潮阳贵屿何仙陵、仙湖福天宫、潮南峡山龙尾庙、揭西黄山王公庙、潮州鳌头龙尾庙、汕头岐山古庙、金港龙尾庙、南畔寮龙尾庙、高埕古庙、佳和善社、东墩龙尾庙等,澄海港口龙爷庙、揭阳市空港区炮台镇风门古径野云岩等。在古澄海县一带(包括汕头市区)一直为乡村社团保护神凡有义社(父母会)、义庄(乡村太平房)都要供奉龙尾爷,汕头下蓬、外砂、新溪、广厦、东墩、岐山一带也多供奉龙尾爷为家门神(家庭保护神),认为供奉龙尾爷能够镇宅保风水。泰国万佛岁府攀通县本头妈埠清峰洞供奉着何野云的金身。现潮汕祭何野云的庙宇达50余座,义社(父母会)龙尾圣王神坛更是无法统计,仅汕头龙湖区下蓬镇各义社(父母会)会所供奉龙尾圣王就多达近百座。在潮汕,一些乡里的建筑和墓葬,有许多是虱母仙所建,虱母仙是实有其人的。虱母仙怎样从人而变成仙,民间有许多传奇性的传说。虱母仙,原是一道人,名叫邹普胜, 民间传说4 何野云本领高强,又形骸放浪,所以在民间生出许多传说。据传,何野云一日在山野中漫游,骤然乌云密布,雷声霹雳,只好闪进山边破庙避雨,又饥又渴又遭雨淋,进庙后蹲在神坛之下,思绪万千。何野云想着,当初下山之时,师父曾嘱咐,有光者,可辅助之。他投友谅时就误把友谅理解为月亮(即光),直至朱元璋树起大明旗号,他才知“明”是日月齐辉,才是真正的光。他知道投错了主,但为时已晚,悔之莫及了。想着,想着,此时,仿佛有一仙女冉冉从天而降,何野云便将心中之事对她诉起苦衷来:“何某自幼攻天文,观得元室气息奄奄,江浙上空,紫微星亮,正应在陈友谅身上,故投奔于他,孰料天下为朱元璋所得,陈友谅失败,何某落魄,上苍何其不公!”那仙女却回答道:“何野云,你言道差了,枉你熟习天文,陈友谅虽是紫微星君降世,你却不晓得帝王之星轮转之中,六十回中有一遭是天犬星犯紫徽星君,此番却正是天狗星得正位呢!”“啊,原来如此!”“再说,陈友谅得胜之 纪念活动5 澄海港口乡何野云龙爷盛会相传龙爷身为元末起义军陈友谅军师何野云,陈兵败后,流落民间,为民做了大量的善事,深受民众敬仰,羽仙后即被赐为龙尾爷,这一文化传统一直留芳。清同治七年,即1868年,港口乡人到岐山古庙拜请龙爷,并在港口施建庙宇,农历四月初三为龙爷公生并定于每逢马年,即每12年的这一天,举行隆重的盛会。十社神前与十台潮剧大戏演队、标旗队、彩旗十几个表演团体伴驾巡游连绵数公里,还有晚上举行烟花烟花。岐山古庙“兄弟会”岐山古庙建于何时已无法考证,最早记载于清嘉庆《澄海县志》,清同治七年,澄海港口村民恭请龙尾爷到本村建庙供奉。清道光十二年,下蓬镇金港村民到岐山古庙恭请龙尾爷到本村建庙供奉。何野云曾做为陈友谅军师,陈兵败后,流落民间。明朝建立后朱元璋曾多次招安何野云,但何野云仙师却认为“忠臣不事二主”,宁可流落民间,也不做明朝官。因他这种忠肝义胆也得到人民的传诵,所以潮汕设立社团都愿意供奉龙尾爷

堵胤锡(1601年-1649年11月26日),又写允锡,又名锡君,原名灵授,字仲缄,一字牧子,号牧游。为明末大臣。生于明神宗万历二十九年(公元1601年),今宜兴市屺亭镇前亭村人。清军入关后任大明兵部尚书,封光化伯。在湖南、江西、贵州、广东、广西等地进行抗清活动。遭瞿式耜、李元胤的猜忌。堵胤锡等人主张联合大顺军和大西军,何腾蛟、瞿式耜则排斥农民军。瞿式耜同党的丁时魁、金堡等上疏劾奏他在湖南“丧师失地之罪”。永历三年(1649年)十一月与忠贞营的淮侯刘国昌出兵,是月二十六日,至浔州(今广西桂平),二十七日吐血病卒,年仅49岁,三军恸哭,如丧父母。昭宗皇帝痛悼不已,辍朝五日,谕祭九坛,赠上柱国、中极殿大学士,太傅兼太子太师、浔国公,谥文忠。葬屺山西南麓(今属屺亭镇胜天村)。 目录 1基本资料 2人物生平3个人作品 基本资料1 本名:堵胤锡(dǔ yìn xī)所处时代:明末民族族群:汉族出生地:淮阴出生日期:1601年逝世日期:1649年主要成就:联合大顺军抗清字号:仲缄爵位:光化伯→浔国公(追封)谥号:文忠官职:兵部尚书 人物生平2 堵胤锡,一字牧子,先世为淮阴人。元至正二年(1342年)迁居宜兴善计乡前亭里。祖上有两代人出任过镇江卫指挥金事、南京兵马指挥使副指挥等武职。到了明隆庆年间,家道式微,又因争家产发生家庭纠纷,祖父堵佳寄寓于武进县夹山之麓随十房街村岳父王心崖家。明万历二十九年(1601年)十二月初八日,堵胤锡就出生在这里。因为堵胤锡后来在无锡从师;又以无锡籍参加科举,登进士第,所以,《明史》和无锡地方志把他列为无锡籍。堵胤锡生于万历二十九年(1601年),十一岁父母双亡,投靠岳父陈大懋,师从马世奇,崇祯十年(1637年)中进士。官至长沙知府。当时山贼萧相宇作乱,数败官兵,堵胤锡率乡兵破贼,杀贼魁,遂以知兵出名。李自成死后,其余部李锦、田见秀、刘汝魁、贺兰、李来亨等被堵胤锡安抚。安宗朝,历湖广参政,摄湖北巡抚事。行事“苟利国家,我则专之”。绍宗立,任右副都御史。李自成死,众立其侄锦为主,拥兵三十万,骤至澧州。胤锡 个人作品3 堵胤锡所著有《礼经泽书》、《诗经泽书》、《春秋说义》、《皇明史纲》及诗《耐可吟》、《马革集》等作品。

谭纶(1520年—1577年),字子理,号二华,汉族,江西宜黄县谭坊人。江西宜黄县谭坊人。明朝抗倭名将,杰出的军事家、戏曲家,与戚继光、俞大猷、李成梁齐名,又与戚继光并称“谭、戚”。嘉靖二十九年(1551年),谭纶受命任台州知府,以防御侵扰沿海的倭寇。谭纶在当地招募乡勇千人,练兵御倭,于嘉靖三十六年(1557年)大挫倭寇。次年,数万倭寇再扰台州,谭纶亲率死士大战,三战三捷,使军威大振。嘉靖四十二年(1563年),受任福建巡抚,剿灭福建倭寇,收复兴化。隆庆二年(1568年),出任蓟辽总督,负责京畿防务。自居庸关到山海关,修建防御台三千座,加强东北防务。史称其“历兵间三十年,计首功二万一千五百有奇,亦一时干城矣”。明神宗即位后,被起用为兵部尚书,累加太子少保。万历五年(1577年),谭纶去世,年五十八。追赠太子太保,谥号“襄敏”。谭纶喜爱戏曲,促成海盐腔与弋阳腔的融合,形成一支重要的戏剧力量“宜黄腔”。著有军事著作《说物寓武》二十篇。 目录 1基本资料 2人物生平3主要成就4个人著作5人物评价6史料记载7后世纪念 基本资料1 本名:谭纶别称:谭襄敏字号:字子理 号二华所处时代:明朝民族族群:汉族出生地:江西宜黄县谭坊出生时间:1520年去世时间:1577年主要作品:《说物寓武》主要成就:扫平倭寇,构筑东北防线官职:兵部尚书、太子少保追赠:太子太保谥号:襄敏 人物生平2 谭纶自幼饱览诗书,思维敏锐,智力过人,性格沉稳。嘉靖二十三年(1544年),中进士。授职为南京礼部主事。历任职方郎中,调任台州知府。当时东南边疆已经遭受了四年的倭患,朝廷商议训练地方乡兵来抵御倭寇。参将戚继光请求给他三年的时间训练地方乡兵而后将他们派往前线。谭纶也训练了一千人。他制定了约束队伍的纪律,从副将以下节节相互制约。分配明确,进止整齐划一,不久就成为精锐部队。倭寇侵犯栅浦,谭纶亲自带队迎击,三战三捷。倭寇又从松门、澶湖劫掠附近的六个县,进而围攻台州,没有攻克只得离去。倭寇转而侵犯仙居、临海,谭纶将他们全部擒拿、斩杀。他升任海道副使,招募更多浙东地区的良家子弟加以训练,而且戚继光所训练的兵马也已经到期,谭纶趁机收编了他们,罢除外地兵,不再调派他们。倭寇从象山冲击台州,谭纶在马岗、何家石览接连打败他们,又与戚继光一起在葛埠、南湾打败倭寇。他被加封为右参政,遇上父母的丧事而离职。后来,谭纶 主要成就3 谭纶任台州知府时,招募乡勇千人,练兵御倭,于嘉靖三十六年(1557年)大挫倭寇。次年,数万倭寇再扰台州,谭纶亲率死士大战,三战三捷,使军威大振;任福建巡抚时,又剿灭福建倭寇,收复兴化;在蓟辽总督任内,自居庸关到山海关,修建防御台三千座,加强东北防务。谭纶前后致力兵事三十年,歼敌二万一千五百人,“亦一时干城矣”。人曾经酣战,刀刃上的血浸染了手腕,多次冲洗才清除。他与戚继光共事又共享声誉,史称“谭、戚”。谭纶酷爱戏曲,尤喜盛行南方的海盐腔。于军中设戏班,随军征战、演出。任浙江台州知府丁忧回籍时,自浙江带回海盐腔戏班,命艺人传授给本地艺人,还亲临排演现场。并将弋阳腔融入其中,形成“宜黄腔”。由是该剧种落户赣东,后有专业剧团30多个,成为一支重要的戏剧力量,活跃在江西省内。 个人著作4 谭纶著有《谭襄敏奏议》10卷,收入《四库全书》史部诏令奏议类(部分内容被抽毁)。另有《谭襄敏遗集》3卷、《军事条例类考》7卷、《书经详节》、《点将图》等。 人物评价5 余寅:公伉慨负奇节,朝廷始终置公兵间,公亦始终以兵事自表竖,夫安所授韬钤乎,乃擘画运量,若玩弄诸酋股掌之上,初不经揣逆而卒无出彀中,将所谓天畀之无宁噫而得之耶。张惟贤:纶自郎署至中枢,始终兵事者几三十年,计首功二万一千五百有奇,可谓矫矫虎臣、腹心干城矣。谈迁:始终以兵事显,虽好色货,用御女术,厚张居正,而明练倜傥,才自足称,历兵间三十年,计首功二万一千五百有奇,亦一时干城矣。张廷玉:谭纶、王崇古诸人,受任岩疆,练达兵备,可与余子俊、秦纮先后比迹。考其时,盖张居正当国,究心于军谋边琐。书疏往复,洞瞩机要,委任责成,使得展布,是以各尽其材,事克有济。观于此,而居正之功不可泯也。纪昀:史称纶沉毅知兵,为台州知府时,即与戚继光立束伍法,练兵破倭寇,禽斩殆尽。官浙江海道副使时,又连破之。再起为浙江右参政时,破饶平贼林朝曦。调福建参政时,郡县多为倭所陷,力战恢复,闽地以平。官四川巡抚时,灭云南叛酋凤继祖 史料记载6 《明史·卷二百二十二·列传第一百十》 后世纪念7 墓葬主词条:谭纶墓谭纶墓位于江西省宜黄县二都镇帘前村,建于明朝万历七年(1579年)。墓座北朝南,由祭道、神道、墓体三部分组成。整个墓葬居高临下,气势雄伟,视野开阔,山川村寨尽收眼底。1958年被列为省级文物保护单位。1983年—1985年被列为革命传统教育基地。1986年列为江西省第一批名胜风景点,《中国名胜词典》列有条目介绍。为国家级文物保护单位。

王化贞(?~1632年),字肖乾,山东诸城人。明朝末年大臣。万历四十一年,进士及第,授户部主事,迁右参议,成为东林党重要成员、内阁首辅叶向高弟子。分兵驻守广宁,出任辽东巡抚,与总督熊廷弼不和。背叛东林党,投奔魏忠贤。广宁之战惨败后,论罪下狱。崇祯五年(1632年),坐罪处死。 目录 1基本资料 2人物生平3人物成就4历史评价5个人著作 基本资料1 本名:王化贞所处时代:明朝民族族群:汉族逝世日期:1632年字号:肖乾官职:辽东巡抚籍贯:山东诸城 人物生平2 王化贞为万历四十一年(1613年)进士。由户部主事,转右参议,分兵驻守在广宁。蒙古炒花等部落酋长乘机想要南侵,王化贞安抚他们,他们就不敢再动了。天启元年(1621年),辽东重镇沈阳、辽东首府辽阳相继被后金攻陷,朱童蒙到东北调查回来后,极力说王化贞得西部人心,不要轻易调动他,以免坏了安抚蒙古的事。王化贞也说辽地战事终将失败,只有发放百万帑金,极力款待蒙古人,那么后金就有所顾忌,不敢深入了。恰好辽阳、沈阳相继失守,朝廷决定起用熊廷弼,御史方震孺请给化贞晋级,让他便宜行事,与薛国用一同驻守河西。于是提升化贞为右佥都御史,巡抚广宁。广宁城坐落在弯曲的山头上,登上山可以俯瞰城内,倚仗三岔河为险阻,而三岔河的黄泥洼又水浅可涉。广宁只有一千名弱卒,王化贞招集散兵流民,得到万余人。他激励士民的斗志,联络西部的蒙古,当地人心才稍稍安定下来。辽阳刚失守时,国内远近震惊,都以为河西一定没法保住了。王化贞率领一支弱 人物成就3 在辽阳失守时,王化贞曾经召集散亡,据守广宁,使得明王朝暂时能保住辽河以西。 历史评价4 《明史》:①化贞为人騃而愎,素不习兵,轻视大敌,好谩语。②广宁之失,罪由化贞,乃以门户曲杀廷弼,化贞稽诛者且数年。 个人著作5 王化贞精通医学,著有《普门医品》48卷。辑录《本草纲目》等多种医籍中的单方、验方。按病名分为中风、破伤风、伤寒、瘟疫等150余类,予以归纳。每类按若干具体病证开列方剂。康熙三十三年(1694年)郎延模又仿其体例续撰《医品补遗》四卷。

刘宗周(1578年-1645年),字起东,别号念台,汉族,浙江绍兴府山阴(今浙江绍兴)人,因讲学于山阴蕺山,学者称蕺山先生。万历二十九年(1601年)进士,天启元年(1621年)为礼部主事,四年起右通政,参与东林党活动,曾因上疏弹劾魏忠贤而被停俸半年并削籍为民。崇祯元年(1628年)为顺天府尹、工部侍郎,十四年(1641年)为吏部侍郎,不久升任左都御史,因上疏与朝廷意见不合再遭革职削籍。南明弘光朝复官,又因与马士英、阮大铖不合而辞官归乡。清兵攻陷杭州的消息传到绍兴时,正在进餐的刘宗周即推开食物恸哭绝食。期间,清贝勒博洛以礼来聘,刘宗周“书不启封”。绝食二十三天,于闰六月初八日卒。刘宗周曾在东林、首善等书院与高攀龙、邹元标等讲习,后筑蕺山证人书院讲学其中。学宗王阳明,提倡“诚敬”为主,“慎独”为功,人称“千秋正学”。黄宗羲、陈确、张履祥、陈洪绶、祁彪佳等著名学者与气节之士均出其门下,世称“蕺山学派”。所著辑为《刘子全书》《刘子全书遗编》。 目录 1基本资料 2生平简介3个人经历4学说宗旨5学术成就6后期生活7明史记载8后世评价 基本资料1 中文名:刘宗周别名:刘蕺山民族:汉族出生日期:1578年3月4日逝世日期:1645年7月30日职业:理学家主要成就:开创蕺山学派,创“慎独”之说 开办蕺山书院,主持证人会出生地:浙江绍兴府山阴县府城信仰:宋明理学(心学)代表作品:《刘蕺山集》《刘子全书》《周易古文钞》《论语学案》字号:字起东,别号念台事迹:绝食而亡,为大明殉国知名弟子:黄宗羲、陈确、陈洪绶、祁彪佳等属相:虎所处时代:明代 生平简介2 天启初,为礼部主事。历右通政。因劾魏忠贤、客氏,削籍归。崇祯初,起顺天府尹,奏请不报,谢疾归。再起授工部侍郎,累擢左都御史。又以论救姜采、熊开元,革职归。福王监国,起原官;痛陈时政,并劾马士英、刘孔昭、刘泽清、高杰,复争阮大铖必不可用,皆不听,乞骸骨归。杭州失守,绝食二十三日卒。门人私谥正义,清时,追谥忠介。学者称念台先生。又尝筑证人书院讲学蕺山,又称蕺山先生。宗周著作颇富,有《刘蕺山集》十七卷,及《刘子全书》《周易古文钞》《论语学案》《圣学宗要》等,均《四库总目》并传于世。刘宗周,初名宪章,字起东(一作启东),号念台,绍兴府山阴县(今浙江绍兴)人。后因讲学于山阴县城北蕺山,学者尊称为蕺山先生。他生于万历六年正月二十六日(1578年3月4日),出生后不满一岁,父亲就去世了,因此,自幼随母依养于外祖父章颖家中。章颖字叔鲁,别号南洲,是当时浙东一带很有名气的儒者,精通《易》学。年青时期屡试不第, 个人经历3 刘宗周受到外祖父的培育,学问日进。17岁时,又从鲁念彬学习制艺。由于他本人的努力,加上先生善于造就,只用了一年左右的时间,刘宗周的八股文就做得很好,为以后登第创造了条件。万历二十五年(1597年),刘宗周考中了举人,4年以后,考取了进士。但因母亲去世,他没有受官。后来经人介绍,他又师从湖州德清学者许孚远。许孚远字孟仲,号敬庵,是湛若水(甘泉)门下唐枢(一庵)的弟子。其学以“克己”为要,“笃信良知,而恶夫援良知以入佛者”,因此与罗汝芳(近溪)一派讲学不合,认为罗及其弟子“以无善无恶为宗”,不合王阳明的“正传”,故作《九谛》与之论难。刘宗周拜许为师时,问为学之要,许告以“存天理,遏人欲”。刘宗周受许孚远影响很大,从此“励志圣贤之学”,认为入道莫如敬,以整齐严肃人,“每有私意起,必痛加省克。”次年(万历三十二年,1604年),刘宗周北上京师赴选,任行人司行人。路过德清,拜别许孚远,许勉励他“为学不 学说宗旨4 “慎独”说是刘宗周学说的宗旨。他在自己的著作中反复强调“慎独”之重要。他说:慎独是学问的第一义。言慎独而身、心、意、知、家、厕、天下一齐俱到。故在《大学》为格物下手处,在《中庸》为上达天德统宗、彻上彻下之道也。又说:“《大学》之道,一言以蔽之,曰慎独而已矣。《大学》言慎独,《中庸》亦言慎独。慎独之外,别无学也。”可见刘宗周把“慎独”提到了很高的地位。他认为“君子之学,慎独而已矣”,“学问吃紧工夫,全在慎独,人能慎独,便为天地间完人。”那么什么是“独”?刘宗周的学生陈确解释说:“独者,本心之谓,良知是也。”“独”即是本心,即是良知,是人具有的一种主观道德能力,“慎独”则是一种内省的道德修养功夫。刘宗周把“独”提升到本体论高度,而把“慎独”说成是最重要的修养方法:“独之外别无本体,慎独之外别无功夫。”“独即天命之性所藏精处,而慎独即尽性之学。”所以,“独”是“至善之所统会”,所谓“致知在格物,格 学术成就5 刘宗周被革职后,闲居讲学达四年之久。在这一时期,明代闭祸达到顶峰。东林、首善等讲学书院被毁,并榜东林党人姓名于天下。很多士大夫被削籍为民、逮捕入狱甚至被处死,知识界遭受到空前浩劫。天启五年(1625年)七月,杨涟、左光斗、袁化中、魏大中、周朝瑞、顾大章等“六君子”先后被魏忠贤掠杀于镇抚司狱中。这六人之中,有好几位都是刘宗周的密友。刘宗周知道他们的死讯,以悲愤的心情写了一篇《吊六君子赋》。随后,密友高攀龙自沉于止水,黄尊素也被杀害。刘宗周本人也被列入了黑名单。不久熹宗崩,信王朱由检嗣位,改元崇祯,大赦天下,解除了党禁,斥逐阉党,为死难者恢复名誉,给还削籍诸臣官诰。刘宗周才幸免于难,被起用为顺天府尹。崇祯即位之初,即欲改弦更张,励精图治,朝政出现了一些新气象,明朝的社稷似乎有了一线新希望。刘宗周饱含热情,来到北京,上《面恩预矢责难之义以致君尧舜疏》,希望崇祯“超然远览,以尧舜之学,行尧舜之道”, 后期生活6 崇祯十五年(1642年),刘宗周被重新起用为左都御史。尽管刘宗周不太情愿复出,但君命难违,他还是去了。入朝后,刘宗周多次上疏,请崇祯革除弊政,以摆脱国家的危机。在《敬循职掌条列风纪之要以佐圣治疏》中,他提出“建道撰”、“贞法守”、“崇国体”、“清伏奸”、“惩官邪”、“饬吏治”等策略。刘宗周虽素负清望,但毕竟只是一位饱读诗书的学者、思想家,而不是一位运筹帷幄的政治家,因此他的一些主张并不合时宜。在当时明朝江山已是风雨飘摇,但刘宗周认为“今天下非无才之患,而无本心之患”,因此主张“治心”是解救时艰的根本。他要求崇祯“明圣学以端治本”、“躬圣学以建治要”、“崇圣学以需治化”。这表明在刘宗周那里,儒家经世致用的实效已经丧失。在关于西洋传教士汤若望的争论中,刘宗周的主张更暴露出当时儒学已经缺乏应变能力。崇祯帝在万般无奈的情况下,打算重用汤若望制造火器,希望利用西洋的先进技术,解决内忧外患问题。如果崇祯 明史记载7 刘宗周,字起东,山阴人。父坡,为诸生。母章氏妊五月而坡亡。既生宗周,家酷贫,携之育外家。后以宗周大父老疾,归事之,析薪汲水,持药糜。然体孱甚,母尝忧念之不置,遂成疾。又以贫故,忍而不治。万历二十九年,宗周成进士,母卒于家。宗周奔丧,为垩室中门外,日哭泣其中。服阕,选行人,请养大父母。遭丧,居七年始赴补。母以节闻于朝。宗周始受业于许孚远。已,入东林书院,与高攀龙辈讲习。冯从吾首善书院之会,宗周亦与焉。越中自王守仁后,一传为王畿,再传为周汝登、陶望龄,三传为陶奭龄,皆杂于禅。奭龄讲学白马山,为因果说,去守仁益远。宗周忧之,筑证人书院,集同志讲肄。且死,语门人曰:“学之要,诚而已,主敬其功也。敬则诚,诚则天。良知之说,鲜有不流于禅者。”宗周在官之日少,其事君,不以面从为敬。入朝,虽处暗室,不敢南向。或讯大狱,会大议,对明旨,必却坐拱立移时。或谢病,徒步家居,布袍粗饭,乐道安贫。闻召就道,尝不能具冠 后世评价8 赞曰:刘宗周、黄道周所指陈,深中时弊。其论才守,别忠佞,足为万世龟鉴。而听者迂而远之,则救时济变之说惑之也。《传》曰:“虽危起居,竟信其志,犹将不忘百姓之病也”,二臣有焉。杀身成仁,不违其素,所守岂不卓哉!